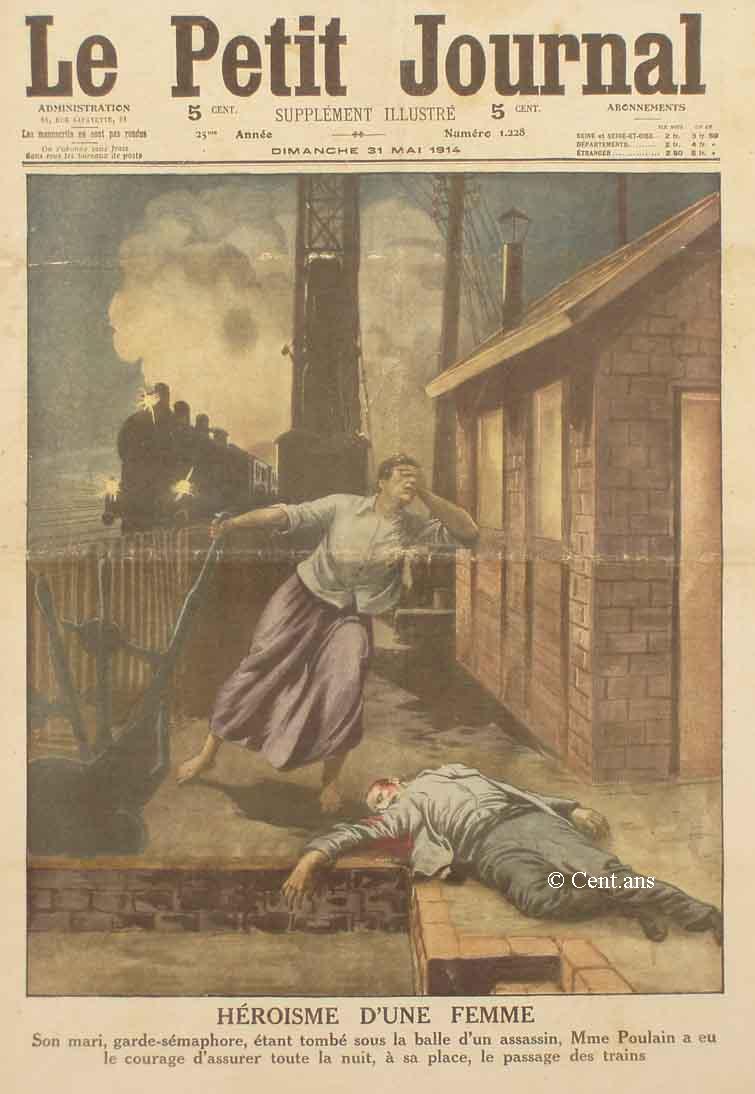

HÉROÏSME D'UNE FEMME

Son mari, garde-sémaphore, étant

tombé sous la balle d'un assassin, Mme Poulain a eu le courage

d'assurer toute le nuit, à sa place, le passage des trains.

Nos lecteurs n'ont pas perdu le souvenir de Mme Matelot, cette femme

d'un gardien de phare, qui, son mari étant mort subitement, eut

la force de refouler sa douleur et de faire tourner, toute une nuit,

avec l'aide de ses enfants, la lanterne du phare.

C'est d'un héroïsme pareil qu'a témoigné Mme

Poulain, la femme du garde-sémaphore de la ligne du Nord qui

fut lâchement assassiné en pleine nuit, à son poste.

Tandis que son mari expirait à ses pieds, l'admirable femme songeait

que des trains allaient passer, remplis de voyageurs, et que, si le

geste nécessaire n'était pas fait pour leur donner la

voie, d'effroyables catastrophes pourraient en résulter.

Et, alors, elle aussi refoula sa douleur, et ne songeant qu'à

la sauvegarde des autres, elle saisit les leviers qu'elle voyait tous

les jours maniés par son mari, et elle donna le passage aux trains.

Au matin seulement un garde-sémaphore vint la relever de son

poste de dévouement. Toute la nuit, elle y était demeurée.

Il n'est point de récompense humain qui soit assez haute pour

payer de tels héroïsmes.

VARIÉTÉ

L'ABATTOIR

La reconstruction de la Villette. - Histoire des abattoirs. - La crainte du syndicalisme au XVlIe siècle. - Une réforme impériale. - Pitié pour les bêtes qu'on tue !

Le conseil municipal vient de s'occuper des

abattoirs de la Villette. Depuis huit ans déjà, il avait

décidé leur reconstruction, car ce n'est pas d'aujourd'hui

que ces abattoirs ne répondent plus aux besoins de l'alimentation

parisienne, et apparaissent, au double point de vue de l'hygiène

et du progrès, comme absolument indignes d'une capitale.

Mais, comme bien on pense, l'administration n'a tenu aucun compte des

voeux du conseil municipal, et la question des abattoirs reste toujours

pendante. C'est pourquoi nos édiles ont cru devoir, ces jours

derniers, lui rafraîchir la mémoire.

L'affaire en ira-t-elle plus vite ? Il est permis d'en douter. Songez

qu'il y a soixante ans que l'achèvement du boulevard Haussmann

a été décidé... et le boulevard Haussmann

n'est toujours pas achevé.

Au surplus, l'importante question d'hygiène publique qu'est la

question des abattoirs préoccupa moins encore nos aïeux

que les Français d'à présent. La grande cause de

leur indifférence en cette matière était leur parfaite

insensibilité en face de la souffrance des bêtes.

Ces Parisiens d'autrefois, qui prenaient plaisir à aller à

chaque fête de la Saint-Jean voir brûler vifs de malheureux

chats qu'on jetait dans le bûcher de la place de Grève,

ou qui, aux cabarets de la barrière du Combat, s'amusaient à

contempler le martyre d'un pauvre âne sur lequel on lançait

des molosses affamés, ces Parisiens-là s'inquiétaient

fort peu de voir les animaux destinés à leur alimentation

égorgés en pleine rue, devant la porte des bouchers.

Ceci vous explique qu'il n'y a pas même cent ans que Paris possède

des abattoirs.

***

Il est fort peu probable que de tels établissements aient existé

dans l'antiquité. Certains auteurs latins disent bien que les

bestiaux, à Rome, étaient abattus dans des locaux spéciaux

nommés lanienœ ; mais ces locaux n'étaient-ils

pas des tueries adjointes aux boutiques des bouchers plutôt que

des abattoirs ?

C'est ainsi qu'il en fut à Paris. jusqu'en 1818. Chaque boucher

avait sa tuerie et son échaudoir ; ceux qui n'avaient pas de

tuerie abattaient leurs bêtes sur la voie publique. Et l'on trouvait

cela tout naturel. Seul, à la fin du XVIIIe siècle, Sébastien

Mercier proteste contre ces pratiques abominables. « Le sang ruisselle

dans les rues, dit-il, il se caille sous vos pieds et vos souliers en

sont rougis. »

Je vous laisse à penser si cette multiplicité d'abattoirs

privés devait répandre l'infection par la ville.

Dès le Moyen-Age, les autorités communales essaient d'y

remédier. Elles demandent aux bouchers d'établir leurs

tueries hors des murs. Mais les bouchers sont organisés en une

corporation puissante. Ils refusent d'obéir. Pourtant, un certain

nombre d'entre eux consentent a s'établir sur la Seine et sur

la Bièvre. Ces deux rivières ne tardent pas à être

empoisonnées, par les déjections des boucheries ; et,

comme les riverains y puisent l'eau pour tous leurs besoins domestiques

et même pour la boisson, ils élèvent de telles protestations

qu'on se résout à laisser les bouchers tuer leurs bêtes

dans les cours de leurs maisons ou sur la voie publique. Résultat

: ce n'est plus le fleuve, c'est la rue qui est empoisonnée.

Les eaux sanguinolentes qui ont servi au nettoyage des issues coulent

au ruisseau, entraînent avec elles des débris de viande

qui pourrissent lentement au soleil. Le voisinage en est infecté.

Lisez les auteurs de mémoires du XVIIe et du XVIIIe siècles

tous s'accordent à répéter que Paris est inhabitable

l'été.

« Paris, dit la princesse Palatine, est un endroit horrible et

puant. Les rues ont si mauvaise odeur qu'on n'y peut demeurer. »

La pourriture du sang et des viandes jetés au ruisseau est une

des principales causes de cette puanteur. Il est non moins certain que

cet état de choses détermina la plupart des pestes et

des épidémies qui désolèrent Paris au temps

jadis.

Les autorités municipales s'en rendaient bien compte puisque

dans toutes les ordonnances prises par elles en temps de contagion se

retrouve cet article constamment répété : «

Défense de tuer bestiaux et pourchaux en la ville. »

En 1664, un hygiéniste - cet homme était évidemment

seul de son espèce en ce temps-là - se mit en tête

de débarrasser Paris de l'infection due aux résidus de

la boucherie. Il proposa d'élever, à ses frais, aux extrémités

des faubourgs Saint-Marcel, Saint-Germain, Saint-Honoré et Saint-Martin,

c'est-à-dire aux quatre points cardinaux de Paris, « de

gros bâtiments couverts pour y faire, par les bouchers, les tueries

de leurs bestiaux ». Il s'engageait, en outre, à ménager,

aux abords de ces bâtiments, de grands espaces libres, où

les bouchers pourraient acheter les bêtes qu'on leur amenait de

Bourg-la-Reine, de Poissy et du Bourget. C'était, en somme, le

procédé moderne : le marché aux bestiaux proche

du lieu d'abattage.

Dans sa pétition adressée au Parlement, ce novateur ne

réclamait, pour couvrir ses frais, qu'une légère

redevance sur le marché et sur l'abattage, à tant par

tête.

Une enquête fut faite, qui aboutit à des résultats

favorables ; des lettres-patentes furent accordées au pétitionnaire.

Mais la corporation des bouchers ne vit dans ce progrès qu'une

atteinte à ses privilèges. Et, comme elle était

forte et redoutée, elle s'opposa à sa mise en pratique.

Ce précurseur de nos modernes hygiénistes ne put réaliser

son généreux projet.

Sauvons du moins son nom de l'oubli il s'appelait Nicolas Rebuy.

***

Une trentaine d'années plus tard, l'idée fut reprise par

un traitant nommé Chandoré. Celui-ci proposait d'organiser

hors des murs, aux environs de la rivière, un abattoir au compte

du gouvernement. Il en eût été le fermier, et il

s'engageait à avancer au roi quatre cent mille livres en échange

de ce privilège.

Cette fois encore, les bouchers jetèrent feu et flamme pour empêcher

le projet d'aboutir. Et, chose inouïe, ils réussirent à

le faire rejeter après enquête.

Les raisons données de ce rejet étaient de la plus belle

extravagance.

On objectait d'abord que le transport des animaux à travers les

rues jusqu'à l'abattoir encombrerait trop la circulation.

Ensuite, on accueillait l'objection fournie par les bouchers eux-mêmes

: à savoir que l'adoption du projet leur porterait un grave préjudice

et les empêcherait d'exercer leur profession. Nous ne pourrons,

disaient-ils, être aux champs et à la ville, et surveiller

à la fois la vente dans notre boutique et les employés

chargés d'abattre les bestiaux hors des murs.

Enfin, et cette troisième raison était, vous l'allez voir,

d'un ordre bien différent : on faisait remarquer que chaque boucher

ayant quatre ou cinq garçons, généralement violents

et indisciplinés, il y aurait un grave danger pour la tranquillité

publique à leur permettre de se compter et de se réunir

au nombre de onze ou douze cents.

Les bouchers, à Paris, étaient, en effet, à cette

époque, bien près de trois cents. Et l'on voit par là

que si leur corporation se montrait singulièrement exigeante

et jalouse de ses prérogatives et de ses droits, elle redoutait,

par contre, de voir les garçons du métier s'unir, car

elle prévoyait, apparemment, que cette union commencerait par

exercer son action contre la puissance patronale.

Qui eût cru que, dès la fin du XVIIIe siècle, la

crainte du syndicalisme se fût manifestée à Paris

?

Bref, devant ce second échec, les projets d'un abattoir hors

murailles furent définitivement abandonnés. Et les tueries

particulières continuèrent d'ensanglanter et d'empoisonner

la ville.

Cependant, dès la fin du XVIIIe siècle, les plaintes commencèrent

à s'élever de toutes parts. L'été, au voisinage

des boucheries, régnait une puanteur effroyable. Des résidus

de viande corrompue qui pourrissaient dans les cours, s'échappèrent

des myriades de mouches vertes qui portaient l'infection dans le quartier.

On vit, à plusieurs reprises, dans les environs de certaines

boucheries, particulièrement malpropres, comme une sorte d'épidémie

de phlegmons et d'abcès causés par les piqûres de

ces mouches.

Les médecins de la ville, consultés sur l'origine de ces

maux, n'hésitèrent pas à les attribuer au mauvais

entretien des tueries privées.

Tant que les gens du bon ton n'étaient sortis qu'en chaise ou

en carrosse, les protestations contre la saleté des rues, ne

venant que du menu peuple, n'avaient guère ému la police.

Mais, après la révolution d'hygiène accomplie par

l'influence du médecin genevois Tronchin, les petites dames se

mirent à sortir le matin, en cotte courte et en souliers plats,

afin de « tronchiner », de marcher par la ville. Et il ne

leur fut guère agréable de patauger dans la boue des rues

toute rougie du sang des boucheries. Elles firent entendre force plaintes,

dont Mercier se fit l'écho dans son Tableau de Paris, comme nous

l'avons vu plus haut.

Cependant, rien n'y fit. Les bouchers étaient toujours les plus

forts. Il fallut arriver jusqu'aux premières années du

XIXe siècle pour que l'on songeât sérieusement à

reprendre les projets, abandonnés naguère, de Rebuy et

de Chandoré.

***

Dès le début du Consulat, Napoléon s'était

attaché à épurer Paris à tous les points

de vue. Les troubles révolutionnaires, la faiblesse du Directoire

avaient fait pulluler à Paris les malandrins de toute espèce.

En plein jour, on volait à main armée dans les rues. Bonaparte

mit ordre à cela. En moins de deux ans, la police débarrassa

la capitale de la horde de brigands qui la déshonorait.

Ayant rendu la sécurité à Paris, Napoléon

voulut lui assurer l'hygiène. Nombre de quartiers furent assainis

par l'élargissement des rues. Des industries malsaines furent

repoussées hors des murs. Mais la question des abattoirs restait

toujours pendante.

En 1808, le chroniqueur Nougaret le déplorait dans un article

des Aventures Parisiennes, article où, après avoir décrit

toutes les améliorations apportées au bien être

et à l'hygiène des Parisiens par la volonté de

l'empereur, il ajoutait :

« Mais il faut convenir qu'il reste encore, bien des choses à

faire pour l'embellissement et la salubrité de Paris. C'est avec

autant de dégoût que d'étonnement qu'on voit des

boucheries et des tueries dans plusieurs rues de cette capitale, infectée

par les miasmes qui s'en élèvent : les ruisseaux regorgent

de sang ainsi que les pavés, et l'on y pose le pied en frémissant

d'horreur. Ce n'est pas tout : souvent le boeuf qui va être frappé

du coup mortel brise ses liens et s'échappe avec fureur dans

les rues ; il court, brise, renverse tout ce qui se présente,

et foule souvent à ses pieds des femmes et des enfants. »

Napoléon se détermine à supprimer ces spectacles

scandaleux, malpropres, immoraux et dangereux. Mais, cette fois encore,

la corporation de la boucherie organisa la résistance. Il ne

fallut pas moins que trois décrets impériaux ( 9 février,

19 juillet 1810 et 24 février 1811) pour la réduire à

l'obéissance et imposer cette réforme si nécessaire

à l'hygiène et à la moralité de la capitale.

Ces décrets prescrivaient la construction immédiates de

cinq abattoirs à proximité des quartiers du Roule, de

Montmartre, de Popincourt, d'Ivry et de Vaugirard. Mais la boucherie

n'avait pas complètement désarmé ; et l'administration

semble avoir pris à tâche de desservir, à son profit,

les intérêts de la population. Les travaux marchèrent

avec une lenteur désespérante. L'empire était tombé

déjà depuis trois ans quand cette réforme impériale

fut enfin accomplie.

Les abattoirs ne furent ouverts qu'en 1818.

Détail digne d'être noté : ce progrès, comme

bien d'autres progrès, avait été réalisé

en province avant de l'être à Paris. De 1780 à 1812,

des abattoirs généraux avaient été établis

à Rochefort, à Blois, à Grenoble, à Orléans,

dans d'autres villes encore. La capitale, une lois de plus, n'avait

pas donné le bon exemple.

***

De ces premiers abattoirs parisiens, rien ne subsiste aujourd'hui. Ils

ont été remplacés, à partir de 1867, par

d'autres établissements plus considérables.

Ces établissements eux-mêmes ne sont certes pas à

l'abri des critiques. Tous ceux qui connaissent les abattoirs de la

Villette et ont visité également certains abattoirs de

l'étranger, notamment ceux d'Allemagne, vous diront que nous

sommes, ce qui concerne ces sortes d'établissements et surtout

sous le rapport de la propreté et des conditions d'hygiène,

dans un état de pitoyable infériorité vis-à-vis

de nos voisins.

Ils vous diront encore qu'à l'étranger on s'ingénie

surtout à éviter à l'animal, qui, doit être

sacrifié pour l'alimentation, les fatigues et les souffrances

inutiles. On sait que, selon l'expression de M. Jules Bluzet, l'auteur

d'un excellent ouvrage sur l'Enfer des Bêtes, on sait

que « le muscle qui travaille, la chair qui souffre et qui brûle,

la blessure ouverte, secrètent instantanément des poisons

violents (leucine, xanthine, créatinine, etc.). Or, ces poisons

restent dans la viande qui arrive sur nos tables. Nous les mangeons

en toute confiance, sans nous douter que nous avalons à la fois

des toxines redoutables et de masses de germes infectieux. Car, à

la faveur du surmenage, tous les microbes se mettent à pulluler

chez l'animal. »

Voilà pourquoi, en Allemagne on ne surmène pas l'animal

qui doit mourir ; on ne le frappe pas, on ne cesse pas de le nourrir

et de l'abreuver. On laisse même reposer les bêtes quelques

jours avant de les abattre. La qualité de la viande gagne.

Au contraire, allez donc voir dans nos abattoirs comment on traite les

bêtes destinées à l'alimentation. Vous serez édifié

et vous comprendrez pourquoi nous mangeons tant de mauvaise viande.

Nous avons, hélas ! supprimé maintes et maintes bonnes

traditions du passé. Pourquoi diable avons-nous si précieusement

conservé la plus mauvaise de toutes : l'insensibilité

de nos pères devant la souffrance des animaux

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré du 31 mai 1914