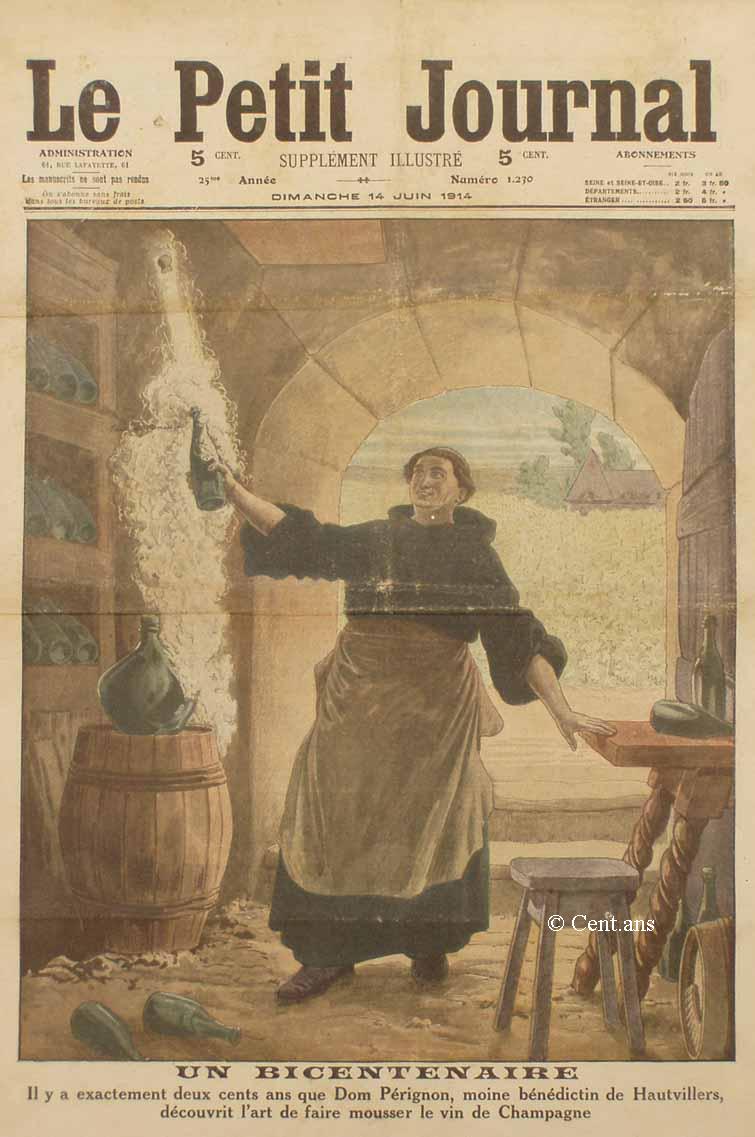

UN BICENTENAIRE

Il y a exactement deux cents ans que Dom Pérignon, moine bénédictin de Hautvillers; découvrit l'art de faire mousser le vin de Champagne.

C'est un anniversaire qui valait

bien de n'être point, passé sous silence, et qui méritait,

d'être célébré avec quelque solennité.

Depuis qu'il mousse, le vin de Champagne n'est-il pas devenu dans le

monde entier une sorte d'ambassadeur de la gaîté française.

N'est-ce pas un peu de notre esprit national qui fuse avec sa mousse

sur toutes les tables de l'univers. L'art de la champagnisation date

de 1714. Il y avait alors à l'abbaye d'Hautvillers, près

d'Épernay, un bon moine bénédictin, nommé

dom Pierre Pérignon, qui remplissait les fonctions de «

procureur » du monastère, ce qui veut dire qu'il était

chargé de gérer les affaires commerciales de la communauté

tandis que ses confrères travaillaient dans la bibliothèque

comme il convient à des bénédictins. En cette qualité,

dom Pérignon dirigeait la culture des vignes appartenant à

la communauté et la fabrication du vin qu'on en tirait. Or, dom

Pérignon était un homme du goût le plus fin. Non

content de récolter les vins du monastère, il s'appliquait

à combiner les divers crus de la Champagne. Il obtint ainsi des

vins très délicats qu'il soigna de façon à

en augmenter la limpidité. En fin, profitant de la tendance mousseuse

de ces vins, il la favorisa par certaines additions de sucre et de vieilles

eaux-de-vie et il créa la "champagnisation". Tout de

suite, le goût public alla aux vins mousseux, à ceux qui

faisaient sauter le bouchon. Le XVIIIe, siècle raffola du champagne

« champagnisé ».

Le succès fut tel que la viticulture s'étendit par tout

le pays.

Dom Pérignon, inventeur du champagne mousseux, rendit donc un

grand service à son pays en créant une industrie des plus

florissantes. Il était juste qu'au bicentenaire de son invention

on se souvint de lui et que son nom fut glorifié.

VARIÉTE

Les grands naufrages

Plus de huit mille victimes

en vingt ans. Une liste funèbre. - L'éducation du sang-froid.

- L'idée d'un marin français.

- Les radeaux de kapok. - Le luxe et la sécurité.

Le naufrage de l' Empress-of-Ireland,

à l'embouchure du Saint-Laurent, ajoute un nom de plus à

la liste funèbre des grandes catastrophes maritimes. Depuis que

les paquebots sont devenus de véritables villes flottantes, ces

catastrophes, pour rares qu'elles soient, ont cependant d'effroyables

résultats. Les modestes bateaux d'autre-fois, même lorsqu'ils

se perdaient corps et biens, n'entraînaient jamais qu'un nombre

assez restreint de victimes. A présent, la population d'un bateau

étant souvent égale à celle d'une ville, toute

collision soit contre un rocher, soit contre un iceberg, toute rencontre

avec un autre bateau peuvent précipiter dans les flots plus d'un

millier de victimes.

Rappelons seulement les grands naufrages qui ont eu lieu depuis vingt

ans ? Le total des victimes en est effrayant.

En 1893, c'est le cuirassé anglais Victoria (360 victimes).

En 1895, le paquebot allemand Elbe (352 victimes) ; la même

année, la Reine-Regente, croiseur espagnol ( 401 victimes).

En 1896, le Saller, steamer allemand (280 victimes), et le

Drummond-Castle, vapeur anglais qui se perdit sur la côte

d'Ouessant (250 victimes).

En 1898, voici l'un des naufrages qui aient produit la plus pénible

émotion : le transatlantique français Bourgogne

est englouti avec 565 victimes.

En 1899, le steamer anglais Stella se perd avec 105 personnes.

Pendant quatre ans la mer est plus clémente. Pas de grandes catastrophes.

Mais le 7 juin 1903, le steamer marseillais Liban entre en

collision avec le vapeur Insulaire et sombre avec 117 victimes.

En juin 1904, près de New-York, le steamer américain Général-Slocum

prend feu et fait plus de 1.000 victimes.

Puis c'est la Gironde et l'Ange-Schiaffino qui, le

4 novembre 1904, se rencontrent près de Bône et coulent

avec 106 personnes.

La même année, le naufrage du transatlantique Norge

a fait 637 victimes.

Une des catastrophes maritimes les plus douloureuses, c'est celle du

steamer Hilda coulé, par une terrible nuit d'hiver,

en novembre 1905, en vue de Saint-Malo (128 victimes).

Le 5 août 1906, le Sirio, paquebot italien, sombre près

de Carthagène avec plus de 200 passagers.

Le, 22 février 1907, le steamer anglais Berlin, jeté

par la tempête sur les côtes de Hollande, près de

Rotterdam, engloutit avec lui 150 victimes.

Le Poitou, de la Compagnie des Transports- Maritimes, échoué

sur les côtes de L'Uruguay le 4 mai 1907, fait 58 victimes, le

steamer espagnol Larache fait naufrage le l5 juin 1908 (85

victimes) ; la Seyne, des Messageries Maritimes, coule le 14

novembre 1909 au large de la presqu'île de Malacca (101 victimes).

Et, la même année, deux steamers japonais entrent en collision

près de Tche-Fo et font 700 victimes.

Au mois de février 1910, c'est, sur les récifs de l'île

de Minorque, le naufrage du paquebot Général-Chanzy.

Un seul passager parvient à se sauver. Le paquebot est englouti

avec 156 victimes

Au mois d'avril 1912, voici la plus effroyable des catastrophes, celle

du Titanic. Heurté par un formidable iceberg, ce paquebot,

le plus grand, le plus merveilleux qui existe, coule en quelques minutes,

entraînant dans les flots 1.415 victimes.

L'an dernier, l'incendie du Volturno fais 136 victimes.

Et voici, enfin, la terrible collision de d'Empress-of-Ireland et

du Storstad qui fait 1.032 victimes.

Voilà donc, en vingt ans, plus de huit mille victimes. Et je

n'ai pas compté tous les petits naufrages, tous les bateaux d'Islande

ou de Terre-Neuve perdus dans la brume ou coupés en deux par

les paquebots rapides. C'est encore quelques milliers de morts qu'il

faudrait ajouter à ce total funèbre.

Ah ! la mer est une terrible mangeuse d'hommes !

***

Ce qui frappe dans la catastrophe de l'Empress - o f - Ireland,

comme, d'ailleurs, dans celle du Titanic, c'est la rapidité

avec laquelle le vaisseau a coulé après la collision.

A peine dix minutes, dit-on, se sont écoulées entre le

moment où le Storstad atteignit le paquebot et celui

où le navire abordé disparut dans les flots. Le Titanic,

lui, avait mis près de quatre heures à couler ; mais c'était

encore un temps très court, étant donnée la taille

formidable du bâtiment.

Dans le cas de l'Empress-of-Ireland, un sauvetage méthodique

eût été impossible, évidemment. On sait que

la plupart des passagers n'eurent même pas le temps de sortir

de leur lit. Mais quand plusieurs heures s'écoulent entre l'instant,

de la collision et l'engloutissement du navire, on peut essayer d'organiser

le sauvetage ; et c'est ici que les méthodes employées

par la plupart des compagnies de transports maritimes peuvent rendre

de grands services.

Dans ces compagnies, on fait appel à l'esprit de discipline des

passagers, et on les habitue, dès leur arrivée à

bord, à l'idée possible du danger.

Puisque ce danger existe, puisqu'il peut tout à coup se révéler,

pourquoi le cacher à ceux qui peuvent en être las victimes

?... Le leur dissimuler, ce n'est pas les défendre contre lui

: au contraire. C'est même agir à la façon naïve

de l'autruche qui, poursuivie par le chasseur, se met la tête

derrière une pierre et s'imagine qu'on ne la voit pas.

Donc, en faisant l'éducation des passagers, en ne leur cachant

pas le danger possible et en leur donnant les moyens d'y échapper,

on a les plus fortes chances pour empêcher la panique et prévenir

l'affolement.

Les voyageurs, en somme, ne sont pas, des enfants. Ils savent bien que

les bateaux, si perfectionnés qu'ils soient, si parfaite que

soient leurs cloisons étanches, sont toujours à la merci

d'un abordage dans la brume ou d'une tempête qui les jettera sur

les récifs.

Mieux vaut donc les préparer à se conduire intelligemment

et courageusement en pareil cas que de les tenir dans une ignorance

funeste pour eux-mêmes autant que pour les autres.

On munit donc chaque voyageur d'une ceinture de sauvetage. Et, en lui

remettant son ticket, on lui donne également le numéro

du canot de sauvetage auquel il devrait se rendre directement en cas

d'alerte.

Dans certaines compagnies, il est même d'usage, sur les paquebots

qui font de longs voyages, de faire, dès le départ, une

répétition du sauvetage. A un signal donné, les

passagers ceignent leur ceinture de sauvetage et montent en bon ordre

sur le pont ,où ils se rangent autour du canot désigné.

Ils se prêtent généralement sans mauvaise humeur

et même sans indifférence à ces expériences.

Elles ne sont d'ailleurs pas de nature à les effrayer, au contraire.

Elles ne peuvent que leur donner confiance. Ils n'en pensent ni plus

ni moins aux éventualités tragiques qui peuvent se produire

au cours de leur voyage, mais si ces éventualités se produisent,

ils savent du moins ce qu'ils ont à faire et n'en ont que plus

d'espoir de se sauver.

***

Malheureusement, les conditions où se font ces répétitions

de sauvetage et celles où se produisent les catastrophes sont

rarement les mêmes. La plupart du temps, la collision a lieu dans

une brume épaisse et en pleine nuit. Le premier résultat

de l'invasion de l'eau par la brèche ouverte est d'inonder les

machines et d'éteindre toutes les lumières. C'est là

ce qui s'est produit dans la récente catastrophe.

Alors, c'est l'inévitable panique. D'autre part, l'inclinaison

du bateau du côté où son flanc est crevé,

empêche qu'on puisse se servir des canots de sauvetage qui se

trouvent sur le côté opposé. C'est, pour le moins,

la moitié des chances de salut qui échappent de ce fait

aux naufragés.

Et chaque catastrophe nouvelle fait éclater une fois de plus

cette vérité que, dans tous les progrès accomplis,

c'est la question du sauvetage et de la préservation contre les

dangers du naufrage qui a été le plus négligée.

A la suite de la catastrophe du Titanic, un capitaine au long-cours

de Nantes, M. E. Warneck, nous disait à ce propos :

« Les dimensions des paquebots augmentent de plus en plus, leur

rapidité s'accroît ; le luxe déployé à

leur bord devient de plus en plus fastueux ; tous les plaisirs et jeux

sont mis à la disposition des passagers ; mais rien n'a été

prévu de nouveau pour assurer leur sécurité s'ils

sont obligés de quitter en pleine mer le navire, à la

suite d'une collision ou d'une voie d'eau ...

» Je sais bien, ajoutait-il, que, grâce à l'adoption

de la télégraphie sans fil, on peut faire savoir à

tous les paquebots qui: se trouvent dans un très grand rayon

que le navire est en danger et demande du secours ; mais, quelquefois,

avant que le vapeur le plus rapproché puisse être rendu

près du navire en perdition, celui-ci peut couler et engloutir

avec lui tous les passagers qu'il porte... »

C'est là, d'ailleurs, ce qui vient de se produire dans le naufrage

de l'Empress-of-Ireland.

Le capitaine nantais observe judicieusement qu'on s'en tient toujours

aux règlements internationaux qui exigent la présence

à bord du nombre suffisant d'embarcations de sauvetage pour recueillir

toutes les personnes présentes sur le navire, et de ceintures

de sauvetage en nombre égal à celui de ces personnes.

Or, l'emploi de ces deux moyens de sauvetage offre de nombreuses difficultés.

Presque toujours la panique, affolant les passagers, les précipite

en masse vers les embarcations et rend la manoeuvre de mise à

l'eau impossible. Et quant aux ceintures de sauvetage, la plupart des

passagers, dans leur ignorance, les mettent trop bas et sont retrouvés

noyés, la tête sous l'eau. De sorte que ce qui eût

dû être un moyen de sauvetage devient un instrument de mort.

Pour obvier à ces inconvénients, le capitaine Warneck

propose un moyen qu'il a vu employer en Australie, et qui consisterait

à remplacer dans les couchettes les matelas de laine par des

matelas de kapok.

« Le kapok, dit-il, est une matière très légère,

très bon marqué, imperméable, à l'eau, et

qui fournit un coucher très moelleux. Le prix d'un matelas de

kapok ne représente pas plus des trois quarts du prix d'un matelas

de laine de mêmes dimensions. C'est, ajoute-t-il, un coucher doux

et chaud, et qui ne manque point de confortable, puisqu'à Sydney,

pays qui exporte tant de laine, le kapok est usité comme literie

même dans les hôtels.

Or, ces matelas, faits d'une matière qui flotte et qui ne prend

pas l'eau, pourraient, à l'aide de sangles et de boucles, être

fixés les uns aux autres et former autant de radeaux qu'il serait

nécessaire.

A la première alerte, passagers et garçons monteraient

les matelas sur le pont, les attacheraient les uns aux autres, quatre

par quatre et précipiteraient à la mer les petits radeaux

ainsi formés. Des hommes, montés dans des embarcations

du bord, réuniraient ces petits radeaux les uns aux autres et

en formeraient rapidement un immense radeau capable de recevoir tous

les naufragés.

L'évacuation du bord pourrait se faire à l'aide de manches

en toile comme en emploient les pompiers pour sauver le personnes restées

dans les étages supérieurs des maisons incendiées.

Le capitaine Warneck assure qu'on pourrait avoir pleine confiance dans

ses radeaux, car il assure que les matelas de kapok peuvent supporter

dix fois et demi leur poids d'eau avant d'être immergés.

Telle est l'idée d'un marin français fort expert en la

matière. Il serait souhaitable de voir une compagnie de transports

maritimes la faire sienne et l'expérimenter.

***

Les transatlantiques ont aujourd'hui atteint les plus grandes dimensions,

qu'on puisse leur donner. Le Titanic pouvait contenir une population

de plus de trois mille personnes ; et l'on construit, paraît-il,

en ce moment, en Allemagne, un paquebot plus grand encore, qui pourra

en loger 4.500.

Ces Léviathans comportent tous les perfectionnements de nature

à donner aux voyageurs le maximum de confort ; ils ont des bains

turcs, des piscines de natation, des cafés, des jeux de tennis.

Il en existe même un qui possède une salle de théâtre.

Enfin, ces navires ont réalisé les plus grandes vitesses

possibles. On va maintenant d'Europe en Amérique en moins de

cinq jours.

Et l'on se demande en vérité si, pour une aussi courte

traversée, les passagers. ne pourraient se passer de tous ces

plaisirs, de tous ces sports qu'on met à leur disposition.

Tous les progrès sont donc accomplis. Il en reste un seul à

parfaire : celui qui vise la sécurité à bord. Or,

les marins estiment sagement que mieux vaudrait moins de bains turcs,

de cafés, de vérandas, de salles de spectacles et de concert,

et plus de place réservée aux éléments de

sauvetage ; bateaux de secours, radeaux, cloisons étanches, etc.

Les passagers ne finiront-ils pas par comprendre que tout ce luxe, tous

ces plaisirs qu'ils exigent ne leur sont offerts, en fin de compte,

qu'au détriment de leur sécurité ?

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré du 14 Juin 1914