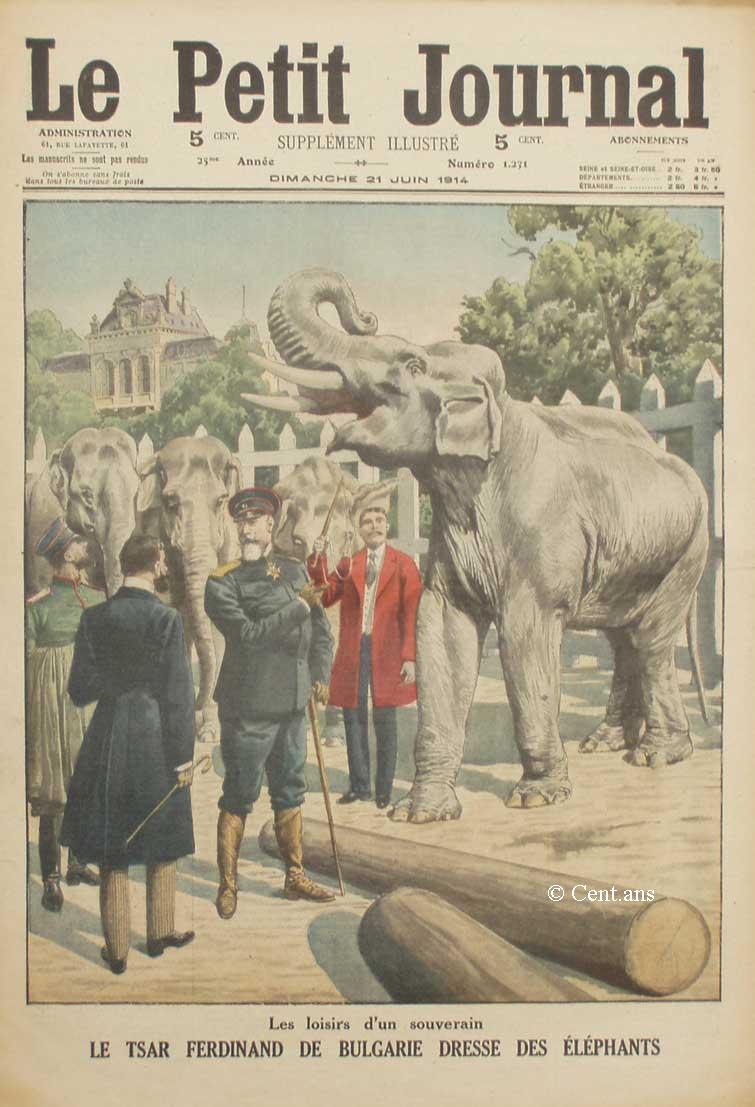

LES LOISIRS D'UN SOUVERAIN

LE TSAR FERDINAND DE BULGARIE DRESSE DES ÉLÉPHANTS

Tous les souverains ont leur « violon

d'Ingres ». Le roi d'Angleterre collectionne les timbres-poste

; le Tsar de Russie fait de la culture, tient volontiers de ses mains

le manche de la charrue ; le roi de Suède fait de la peinture

; le roi d'Italie est un numismate des plus savants ; quant à

Guillaume II, tout le monde sait qu'il a maintes cordes à son

« violon d'Ingres »,et qu'il est tout à la fois peintre,

historien, orateur, critique, auteur dramatique et musicien.

Le passe-temps favori du tsar Ferdinand de Bulgarie est le plus original

de tous. Il consiste dans le dressage des éléphants. Le

tsar possède aux environs de Sofia un petit parc où vivent

en liberté quatre jolis éléphants qui lui appartiennent.

Il aime s'y rendre tous les matins et s'y divertit en faisant travailler

ces gros quadrupèdes comme un véritable dompteur de profession.

De temps en temps, le roi se plaît à inviter dans son cirque

les personnalités étrangères et offre, en leur

honneur, une représentation de « gala ».

VARIÉTÉ

La crinoline

Reviendra-t-elle à la mode ? - Son histoire. - Ses inventeurs. - Le bourreau-fabricant de crinolines. - De l'utilité de la jupe à cerceaux dans les accidents de voiture. - Pourquoi la crinoline a vécu.

C'est Voltaire, je crois bien, qui appelait la mode

... une déesse inconstante, incommode,

Bizarre dans ses goûts, folle en ses ornements,

Qui parait, fuit, revient et naît dans tous les temps...

On ne saurait en moins de mots la dépeindre

plus exactement. La mode, en effet, « paraît, fuit, revient

» sans cesse. C'est surtout en parlant d'elle qu'on peut dire

qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La mode d'avant-hier redevient

celle d'aujourd'hui ; la mode d'hier sera celle de l'avenir.

Ce qui caractérise la mode, c'est une véritable frénésie

dans l'incohérence. Depuis quelques années, les femmes

prenaient plaisir à s'entraver. Elles portaient des robes étroites

à tel point qu'elles me pouvaient plus marcher. Plus on raillait

cette mode et plus elles s'y obstinaient. A présent qu'on s'est

accoutumé à leurs petits pas d'oiseaux, voilà qu'elles

s'avisent de l'incommodité de leurs jupes. Mais, comme, en matière

de modes, la réaction n'est jamais raisonnable, soyez sûrs

qu'elles vont aller d'un extrême à l'autre.

Et, de fait, ne nous annonce-t-on pas le renouveau de la crinoline ?

Pourtant, de toutes les modes ridicules, en est-il une qui ait, plus

que celle-ci déchaîné les railleries ? A coup sûr,

il n'est pas une femme de ce temps-si qui, regardant des gravures de

modes d'il y a soixante ans, ne se soit écriée «

Dire que nos grands'mères s'habillaient comme ça !...

»

Eh oui, belle madame, vos grands'mères s'habillaient comme ça.

Et si la mode exigeait que vous fissiez comme elles, vous vous inclineriez

devant les volontés de la mode, car il n'est point de d'exemple

dans l'histoire que les femmes y aient résisté..

***

La crinoline n'est pas, comme on le croit généralement,

une création du second Empire. Elle eut, dans l'histoire de la

mode, deux ancêtres qui firent quelque bruit.

Les premières crinolines datent du règne de François

1er. Il y avait alors, à la cour du roi-chevalier, quelques dames

qui avaient les hanches mal faites. Pour dissimuler cette imperfection,

elles inventèrent le « vertugadin », par lequel elles

prétendaient donner de l'élégance à la taille

en arrondissant les hanches.

Afin de ne point laisser deviner la vraie raison de cette mode, elles

en firent honneur à leur modestie en l'appelant « vertugardien

». On en a fait vertugadin par corruption.

Or, le vertugadin n'était autre chose qu'une crinoline seulement

plus évasée aux hanches que celle qu'on porta sous Napoléon

III.

Cette mode, abandonnée pendant deux siècles, reparut sous

Louis XV, et apparemment pour la même raison. On lui donna le

nom de « paniers ». C'était là le nom d'un

maître des requêtes fort répandu dans le monde. Fut-il

l'inventeur ou plutôt le restaurateur de cette mode absurde ?

On ne sait. Toujours est-il que son nom y gagna une célébrité

qu'il n'eût point conquise sans cela.

La vogue des paniers est un des exemple les plus probants de la toute

puissance de la mode. Tout le monde les trouvait ridicules, incommodes.

Les femmes ne pouvaient plus monter en chaise à porteurs ; dans

les carrosses, elles tenaient toute la place au détriment de

leurs maris. Dans les salons, elles se gênaient mutuellement avec

les développements excessif de leurs jupes ; et, comme disait

plaisamment un écrivain du temps, la duchesse couvrait la marquise,

la marquise couvrait. la comtesse, la comtesse couvrait la baronne.

Les plus grands appartements devenaient trop étroits pour le

développement de ces énormes falbalas.

La commodité, les bon sens condamnaient les paniers ; bien mieux,

la religion tonnait contre eux. Les prédicateurs censuraient

de tout le pouvoir de leur éloquence ces accoutrements scandaleux.

A Saint-Sulpice, le père Bridaine, de sa voix de stentor, adjurait

ses pénitentes d'y renoncer si elles ne voulaient être

condamnées à aller expier leurs excès somptuaires

dans les flammes de l'enfer.

Qu'arrivait-il ?... Les belles élégantes, pour aller l'écouter

à l'église, mettaient de modestes robes plates sur les

hanches, mais dès qu'elles étaient rentrées au

logis, c'était à qui d'entre elles s'ornerait des plus

formidables paniers.

Tant il est vrai que le supplice des pires incommodités dans

ce monde et la menace des pires tortures dans l'autre, ne peuvent rien

contre les femmes quand les tient le démon de la mode.

***

La crinoline ne fut qu'un succédané du vertugadin et des

paniers. Comme son nom l'indique, la crinoline fut d'abord une étoffe

de crin dont le but était de soutenir les jupons balonnés.

Mais cette étoffe était lourde et dure ; je vous laisse

à penser quel poids devait être supporté par la

taille de nos aïeules, quand, par dessus cette jupe de crin, elles

superposaient trois ou quatre autres jupons raidis, amidonnés,

baleinés, afin de les faire tenir aussi raides que possible.

Pour obvier à cet inconvénient, l'industrie vint en aide

à la mode. Et l'on imagina de garnir les robes de ces dames de

légers cerceaux d'acier souple, disposés comme les cercles

des tonneaux. Ce fut le second aspect, l'aspect définitif de

la crinoline.

Quel fut l'inventeur de cet ingénieux procédé ?...

Deux hommes s'en disputèrent la gloire. Tous deux Français,

bien entendu il n'y a que des Français pour avoir ces idées-là.

L'un s'appelait Person. Commis dans un magasin de nouveautés

à l'époque où les femmes commençaient à

porter des jupes ballonnées, il s'avisa de disposer des cerceaux

dans la jupe. Il se fit même breveter pour cette invention, et

vendit son brevet 4.000 francs. Ce n'était guère, il faut

l'avouer, si l'on considère combien le procédé

fut exploité.

Mais Person fut-il vraiment l'inventeur ou fut-il l'unique inventeur

de la crinoline ?

Il y a trois ou quatre ans, mourait à Haboken, sur le fleuve

Hudson, en face de New-York, un vieillard de quatre-vingt-trois ans,

Français d'origine, qui s'appelait Joseph Thomas et qui affirmait

avoir été, sous l'Empire, le créateur de la jupe

à cerceaux.

Mécanicien de son métier, Thomas prétendait avoir

trouvé le premier le moyen de rendre flexibles des rubans d'acier.

L'application immédiate de son invention avait été

la création de la crinoline ; et les profits qu'il en avait tirés

lui avaient permis d'aller s'établir aux Etas-Unis, pays rêvé

des inventeurs.

Mais le grand fournisseur de crinolines, ce ne fut ni Perron, ni Thomas.

Ce fut... savez-vous qui ?... Je vous le donne en mille... Ce fut le

bourreau...

Le bourreau, en ce temps-là, s'appelait Heinderick. Il était,

lui aussi, mécanicien de son état. Et, comme Napoléon

III, bon rêveur et digne précurseur de nos humanitaires

d'aujourd'hui lui faisait des loisirs en graciant à tour de bras

les condamnés à mort. mort, Heinderick en profitait pour

arrondir ses revenus en travaillant de son métier. La vogue de

la crinoline lui ouvrit un débouché ; il en fabriqua des

quantités et fit une petite fortune.

Combien de nos grands'mères portèrent des crinolines faites

de la main du bourreau !

***

La « cage à poulets », comme on appelait alors la

crinoline, est donc d'origine française. C'est une des rares

inventions que l'étranger ne nous dispute pas ; et c'est pourtant

une de celles dont nous lui céderions volontiers l'honneur.

Mais le goût de la crinoline d'où nous vient-il ? On assure

que c'est d'Angleterre. La reine Victoria, au début de son règne,

aimait, paraît-il, à porter des bottes qui lui montaient

à mi-jambe. Toutes les dames anglaises, par loyalisme, voulurent,

comme elle, porter des bottes et les montrer. Elles adoptèrent

dans ce but une toilette spéciale : de petits festons, à

l'aide de cordonnets, relevèrent la robe sur un jupon en flanelle

rouge. Mais ce jupon, qui battait les jambes, fut trouvé gênant.

On imagina de le soutenir au moyen d'un autre jupon qu'on garnit d'abord

de baleines et qui, plus tard, par l'invention de Person ou de Joseph

Thomas, devint la classique crinoline.

Il ne faudrait pas croire que cette mode ait été acceptée

sans protestations et sans railleries. Il n'en est guère, au

contraire, qui ait inspiré plus de satires et plus de brocards.

On en parlait tellement, de la crinoline, elle était l'objet

de tant de discussions, que tout Paris, excédé, chantait,

vers 1865 :

Asseyez-vous d'ssus

Et puis qu'ça finisse !

Asseyez-vous d' ssus

On n'en parl'ra plus !

On continua cependant à en parler, car

cette vogue absurde ne dura pas moins de sept ans.

Enfin, la crinoline disparut et les gens de goût ne la regrettèrent

pas.

Mais il faut croire qu'elle n'était pas partie sans espoir de

retour. Il y a environ une dizaine d'années, elle tenta un retour

offensif. En Amérique, un mouvement se dessinait en faveur de

sa résurrection.

Or, ce mouvement était parti de Pittsburg ; et Pittsburg est,

comme chacun sait, le grand centre industriel de l'acier. On y voyait,

dans le retour de la crinoline et de son indispensable accessoire, la

jupe à cerceaux, une source. de fortune pour l'industrie locale.

Deux dames des plus élégantes de la société

de Pittsburg se dévouèrent pour essayer de lancer la restauration

de la crinoline. Elles sortirent en voiture, amplement crinolinées

et entreprirent une tournée à travers les principaux magasins

de la ville.

Mais, dès leur descente de voiture, la déconvenue commença.

La porte du premier magasin où elles se présentèrent

se trouva trop étroite pour leur rotondité exagérée.

Après de vains efforts, elles durent passer, par la porte cochère.

Mais la foule s'était assemblée, riant, criant, applaudissant

ironiquement les malheureuses, voulant entrer pour voir de plus près.

Pour éviter l'envahissement de son magasin, le marchand dut prier

les deux dames de s'en aller et fut obligé d'aller chercher la

police pour leur ouvrir un passage !...

La première tentative pour faire rentrer en faveur la crinoline

avait piteusement échoué.

Pourtant, le mouvement ne s'arrêta pas là. Il semble avoir

tenté de s'étendre dans les Etats de l'Union puisqu'un

peu partout il souleva des protestations. On vit même- chose inouïe

- la politique s'en mêler. Un sénateur américain,

M. Franck Smith, déposait ce projet de loi à Albany :

« Attendu qu'il est rapporté par la presse que la mode

des jupes à cerceaux est sur le point d'être rétablie

dans ce pays, ce qui ne peut manquer de causer de graves embarras et

inconvénients au public en circulation ou en voyage, et plus

particulièrement dans les temples, les théâtres

et autres lieux de réunion, et dans le but d'économiser

l'espace à l'Exposition universelle de Chicago et d'éviter

ainsi au gouvernement fédéral et aux divers Etats d'être

obligés d'accorder des crédits supplémentaires,

il est décrété qu'il serait illégal pour

qui que ce soit de vendre, prêter, donner ou fournir à

n'importe quelle personne dans l'État de New-York des jupes à

cerceaux, appelées vulgairement crinolines, et pour toute personne

de porter lesdites crinolines. En outre, les peines établies

pour les délits ordinaires s'appliqueront aux contraventions

à la présente loi. »

Comment la crinoline n'eut-elle pas cédé devant la menace

de telles sévérités ?

Cependant, bannie d'Amérique, la mode absurde tenta de passer

l'Océan. Partout elle trouva le plus disgracieux accueil. L'Angleterre,

qui en avait été pourtant l'initiatrice au temps de la

reine Victoria, avait, depuis lors, singulièrement changé

d'avis, car l'annonce d'un renouveau de la crinoline y souleva les indignations

féminines.

Les dames londoniennes allèrent jusqu'à créer une

No Crinoline league dont les membres s'engagèrent solennellement

à ne jamais porter la crinoline, qu'elle que pût être

sa forme rénovée, et même si Paris, Berlin et Vienne

l'accueillaient.

Paris, Berlin et Vienne, d'ailleurs, ne l'accueillirent pas plus que

Londres. Toutes celles qui l'avait connue et portée au temps

de leur jeunesse n'en avaient gardé que mauvais souvenirs qu'elles

évoquèrent à l'envi. Et je ne trouve guère,

parmi tant de diatribes, qu'un témoignage en faveur de la crinoline

: c'est une plaisante histoire qu'un lecteur alsacien racontait à

notre confrère l'Intermédiaire des Checheurs et des

Curieux.

« J'ai connu, disait-il, au temps de ma jeunesse, une dame, Mme

W..., flemme d'un chimiste de Strasbourg, laquelle a été

redevable à la crinoline de n'avoir pas été estropiée

pour le reste de ses jours. C'était si je me rappelle bien, dans

l'automne de l'année 1862. Une cérémonie de famille

avait réuni un certain nombre d'Alsaciens et d'Alsaciennes à

Saar-Union. petite ville du département du Bas-Rhin, aujourd'hui

annexée à l'Allemagne.

» Au cours d'une promenade, la voiture qui portait quatre ou cinq

d'entre eux, versa dans un pré. on s'empressa autour de Mme W...,

à qui les roues de la voiture avaient passé sur les jambes

et qu'on croyait grièvement blessée. Elle n'était

heureusement qu'étourdie. La crinoline avait fait l'office d'un

ressort et empêché les jambes qu'elle recouvrait d'être

rompues. Mme W... put assister le soir même à l'un de ces

dîners copieux et interminables, comme on en donnait alors en

Alsace...»

Tel est l'unique argument qu'on pourrait invoquer aujourd'hui pour la

crinoline Il est vrai qu'en un temps où l'automobilisme a multiplié

les occasions d'accidents et où passants et passantes sont, dans

nos rues, écrasés comme des mouches, cet argument serait

de quelque poids. Mais pour un si mince avantage, que d'inconvénients

! Les dames crinolinées auraient peut-être la chance de

passer indemnes sous les voitures, mais elles auraient, par contre,

le désagrément de ne plus pouvoir s'asseoir dedans.

La crinoline était possible au temps des landaus spacieux. Au

temps de l'automobile, ce serait un anachronisme. Et, qui qu'on fasse

la crinoline a vécu.

Ernest LAUT

Le Petit Journal illustré du 21 juin 1914