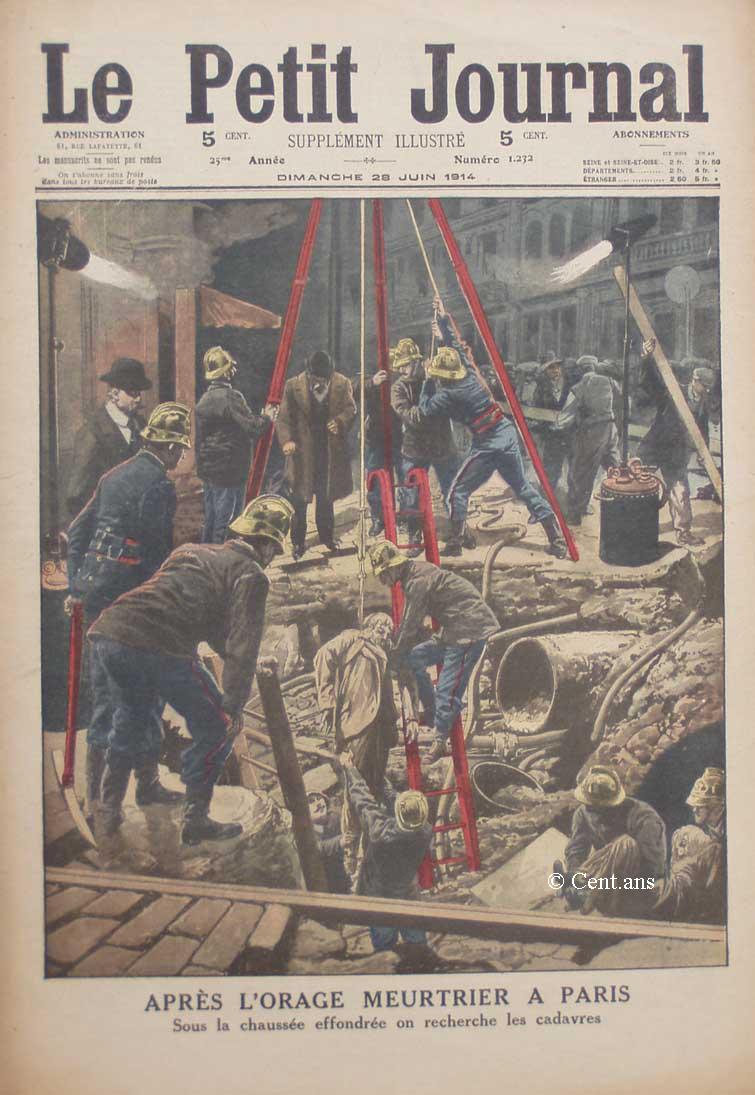

APRÈS L'ORAGE MEURTRIER A PARIS

Sous la chaussée effondrée on recherche les cadavres.

Un orage effroyable que rien n'avait pu faire

prévoir s'étant abattu sur Paris a entraîné

une véritable catastrophe.

Sur trois points de la ville, la chaussée s'est ouverte sous

la poussée de l'eau échappée des égouts

dont les parois avaient éclaté.

Des passants furent engloutis dans ces trous ouverts sous leurs pas

; un taxi-auto disparut avec le chauffeur et la voyageuse qui s'y trouvait

; et tous ces malheureux furent noyés dans des flots de boue.

Les pompiers, avec le dévouement à toute épreuve

qui leur est coutumier, accoururent et tentèrent de procéder

au sauvetage. Mais les abîmes ne rendirent que des cadavres.

Pendant plusieurs jours, des quartiers, parmi les plus fréquentés

de Paris, auront été bouleversés comme par un véritable

cataclysme. Des îlots entiers interdits à la circulation

; le gaz, l'électricité coupés ; le commerce, dans

ces quartiers aura subi des préjudices considérables ;

les craintes, même, furent telles qu'on fit momentanément

évacuer des maisons qu'on croyait menacées d'effondrement.

Jugez combien déplorable est le retentissement de ces événements

à l'étranger et quelles conséquences désastreuses

ils peuvent entraîner pour les intérêts de Paris.

Il est effroyable de penser qu'il suffit d'une pluie plus abondante

que de coutume pour causer de pareils accidents. Le sous-sol parisien

est continuellement en travail ; mais le travail y est-il effectué

avec toute la méthode désirable ? On ne cesse de se plaindre,

depuis vingt ans, de la façon dont les services municipaux conduisent

ces travaux. Aucune entente n'existe entre eux. Au lieu de coordonner

leurs efforts, ils semblent s'ingénier à se rendre mutuellement

la besogne plus difficile, et ne prennent les uns et les autres, aucun

souci de l'oeuvre du voisin.

La catastrophe actuelle semble bien être le résultat de

ce manque d'entente et de solidarité. Pour l'accomplissement

des travaux du Métropolitain on a dû dégager les

conduites des égouts et l'on a négligé de remblayer

ensuite et de tasser autour de ces conduites la terre qui en maintient

les parois.

On ne pensait pas qu'un torrent viendrait qui crèverait ces parois

affaiblies. Mais le torrent est venu. Et maintenant des malheureux sont

morts. Comme d'habitude, personne ne sera responsable, personne autre

que le destin.

Si seulement nous pouvions espérer que la tragique leçon

ne sera pas oubliée!...

VARIÉTÉ

Égouts de Paris et d'ailleurs

A propos d'une catastrophe. - Les égouts dans les villes d'autrefois. - Rome et ses cloaques. - Les égouts de Paris. - Un réseau modèle, mais qu'il faut surveiller.

Les égouts de Paris ont fait tristement

parler d'eux, ces jours derniers. Ils ont eu, sous la poussée

d'un formidable orage, une crise de faiblesse qui s'est traduite par

des accidents effroyables, et d'une nature tout au moins imprévue,

on serait même tenté de dire invraisemblable, quand on

songe qu'il s'agit d'une capitale où les travaux édilitaires

devraient être accomplis de telle façon qu'ils puissent

résister à toutes les éventualités.

Or, les Parisiens qui paient de si lourds impôts municipaux, ont

de bonnes raisons de s'étonner et de s'indigner quand ils voient

que les égouts de la ville cèdent à l'effort d'une

simple pluie d'orage, et que de véritables catastrophes en peuvent

résulter.

Faut-il donc douter, une fois de plus, de ces bienfaits du progrès

que nous devons à la science et à l'industrie modernes

?

***

De toutes les branches de l'hygiène publique, celle qui concerne

les égouts semble avoir été la moins négligée

par l'édilité des grandes cités d'autrefois.

La plupart des capitales de l'antiquité avaient des réseaux

d'égouts, et ces réseaux de canaux souterrains étaient

admirablement organisés pour l'évacuation des eaux de

la ville. On peut même dire que, dans ce genre, nous n'avions

pas inventé grand'chose.

Lorsque, il y a quelque quinze ans, l'administration parisienne décréta

que tous les propriétaires devraient installer dans leurs maisons

le tout-à-l'égout, elle s'imagina peut-être réaliser

un progrès jusqu'alors inconnu.

Or, ne lui en déplaise, elle ne faisait là, que renouveler

une pratique qui existait, il n'y a guère plus de 2.500 ans,

à Babylone.

La grande cité assyrienne, en effet, avait non seulement des

égouts, mais encore le tout-à-l'égout. Sir Henri

Layard, le grand explorateur anglais qui, le premier, fouilla de fond

en comble les ruines de Babylone, a constaté le fait. Il a trouvé

la trace d'immenses égouts qui communiquaient avec les maisons

par des tuyaux particuliers.

Chaque maison avait son conduit spécial, qui permettait d'envoyer

directement à l'égout les déjections de ses habitants.

Comme quoi, vous le voyez, une fois de plus, il n'y a rien de nouveau

sous le soleil. Nous pouvons même constater, à propos de

cette mesure d'hygiène, que beaucoup de villes françaises

du XXe siècle sont infiniment moins avancées que ne l'était,

il y a vingt-cinq siècles, la cité de Nabuchodonosor.

Combien de nos villes du Midi n'ont pas le tout-à-l'égout,

et pour cause, n'ayant pas d'égouts du tout. Le tout-à-l'égout,

dans ces aimables cités, c'est le tout-au-ruisseau.

Nous savons encore bien peu de chose de la civilisation assyrienne :

les travaux des Layard, des Rawlinson, des Botta, des Oppert, n'ont

pas dépassé les cercles scientifiques ; et l'histoire

de l'antiquité, telle qu'on nous l'enseigna, était surtout

l'histoire du peuple juif.

Or, le peuple juif n'était qu'un ramassis de nomades inaptes

à la civilisation et aux progrès du bien être et

de l'hygiène. C'est dans les grandes villes de la Mésopotamie

et de l'Égypte, et peut-être aussi de l'Inde, qu'il faut

chercher les témoignages de la civilisation antique. Et le jour

où les recherches archéologiques auront fait la lumière

sur la vie de ces peuples dont nous ne savons jusqu'ici à peu

près rien, nous nous apercevrons peut-être que tant de

progrès dont nous nous enorgueillissons, ont été

mis en oeuvre par eux, il y a plus de deux mille ans, et que beaucoup

de nos pratiques modernes concernant l'hygiène des villes et

les commodités de la vie, ont été connues d'eux,

et ne sont, en fin de compte, que du vieux-neuf.

Il est notamment certain que les villes de l'Égypte ancienne,

comme celles de l'Assyrie, possédaient des égouts. Encore

une invention moderne qui n'est, évidemment, que renouvelée

de l'antiquité : c'est celle de l'épandage. Les Égyptiens,

dit Hermann Baas, étaient très avancés dans l'art

de créer des canaux et des écluses pour retenir les eaux

ou les évacuer, de manière à diriger sur leurs

champs l'eau fécondante du Nil et les immondices des villes emportées

avec elle. C'était l'épuration agricole par irrigation

que nos modernes ingénieurs s'imaginent peut-être avoir

inventée et qui existait il y a plus de deux mille ans. Il est

fort probable que des réseaux d'égouts amenaient les immondices

à ces canaux.

On. sait, en tous cas, de façon certaine que, près de

cinq cents ans avant Jésus-Christ, la ville de Syracuse avait

des égouts. Hérodote rapporte qu'ils avaient été

construits par des prisonniers carthaginois, sur l'ordre de Gélon,

tyran de Géla et de Syracuse. Ces égouts portaient le

nom dégoûts phéaques, du nom de l'architecte

Phéax, qui en dirigea les travaux.

Par contre, les Grecs ne semblent pas avoir attaché la moindre

importance à toutes les pratiques nécessaires à

l'hygiène des villes. Athènes n'était qu'un grand

village, dont les rues n'étaient même pas pavées,

et Strabon reproche aux villes grecques trois choses pour lesquelles

les Romains, au contraire, dépensaient sans compter : les rues,

les égouts et les conduites d'eau.

Rome, en effet, fut, dès la plus haute antiquité, une

cité modèle au point de vue de l'organisation de l'hygiène.

On y voit encore, aujourd'hui, le grand égout, la cloaca

maxima, construite par les Tarquins. Les citoyens riches tenaient

à honneur de construire à leurs frais les canalisations

amenant dans la ville les eaux des sources voisines, et les égouts

qui débarrassaient la cité des eaux impures et des immondices.

Fonssagrives, dans son travail sur 1'hygiène et l'assainissement

des villes, rappelle qu'Agrippa, gendre d'Auguste, étant

édile, fit construire à ses frais un égout gigantesque.

A Rome, chaque propriétaire était tenu de construire lui-même

le cloaque privé qui déversait les eaux de sa maison aux

égouts publics. Ces égouts formaient un réseau

méthodiquement conçu qui venait aboutir au Tibre, lequel

servait d'égout collecteur.

Et ce service d'hygiène publique avait son organisation particulière,

assurée par des fonctionnaires nommés curatores cloacarum,

nettoyeurs d'égouts, et son budget spécial garanti par

une taxe régulière, l'impôt cloacarium.

L'édilité ne regardait pas à la dépense

pour l'entretien de ses cloaques. Tite-Live rapporte qu'en l'an 184

avant J.-C., elle rendit un édit par lequel elle consacrait une

somme de 1.000 talents (environ 3 millions de francs) au nettoyage d'un

certain nombre d'égouts qui étaient bouchés et

ne laissaient plus passer d'eau

***

Les Romains apportèrent en Gaule leurs pratiques de propreté

urbaine.

Dans là plupart des grandes cités galloromaines, on a

trouvé la trace d'égouts anciens. L'empereur Julien en

fit construire plusieurs dans sa « chère Lutèce

».

Mais ces travaux d'édilité furent complètement

négligés pendant tout le moyen âge, et même

longtemps après.

Paris, pendant plusieurs siècles, n'eut d'autres égouts

que les rivières qui le traversaient. Les eaux de la rive gauche

s'en allaient, tout au long des ruisseaux, jusqu'à la Bièvre.

Puis, lorsque, vers le milieu du XIVe siècle, on eut construit

des remparts entre la porte de Bussy et la porte de Nesle, les eaux

de la rive gauche furent dirigées dans les fossés qui

bordaient ces fortifications.

Sur la rive droite, c'était le ruisseau de Ménilmontant

qui servait d'égout. Du quartier Montmartre descendait une rigole

découverte qui y amenait les eaux de ce quartier. Et il s'exhalait

de cette rigole une telle infection que Hugues Aubriot, qui était

prévôt des marchands sous Charles VI, la fit couvrir de

maçonnerie.

Ce fut là le premier égout voûté de Paris

et probablement de toutes les villes de France, depuis l'occupation

romaine.

Au fur et à mesure que la ville s'agrandissait, il fallut creuser

de nouveaux ruisseaux destinés à recevoir les eaux et

à les mener à la rivière ; mais on ne prenait pas

la peine de les garnir d'un revêtement de pierre non plus que

de les couvrir. Et comme la pente en était très faible,

on conçoit que les immondices s'y accumulaient et qu'il s'en

dégageait des odeurs effroyables.

Auprès du palais des Tournelles, qui occupait l'emplacement actuel

de la place des Vosges, passait un de ces égouts à ciel

ouvert : l'égout Sainte-Catherine. Tout le quartier en était

empoisonné ; et l'habitant qui en souffrait le plus n'était

rien moins que le roi de France.

Louis XII et François Ier, en effet, habitaient les Tournelles.

Tous deux, à maintes reprises, sollicitèrent le prévôt

des marchands de détourner le cours de cet égout, sans

pouvoir obtenir l'exécution de ce travail. Preuve manifeste de

l'indépendance de l'édilité parisienne vis-à-vis

des rois de France.

A la fin, François Ier, excédé de ne pouvoir mettre

le nez à la fenêtre de son palais sans respirer les odeurs

les plus nauséabondes, prit le parti d'abandonner les Tournelles.

Au commencement du XVIIe siècle, les égouts de Paris étaient

dans un tel état de saleté, tellement encombrés

d'immondices que Marie de Médicis, craignant une épidémie

de peste, les fit nettoyer aux frais du trésor royal.

L'hygiène publique n'en continua pas moins à être

négligée par l'édilité parisienne. En 1663,

il n'y avait encore à Paris que 1.200 toises d'égouts

couverts contre 4.120 toises d'égouts découverts.

Ce n'est qu'au commencement du XVIIIe siècle que le grand égout

formé par le ruisseau de Ménilmontant, celui qu'on appelait

le grand égout de ceinture, fut revêtu de murs. Et c'est

en 1740 seulement que Turgot, prévôt des marchands, le

fit couvrir d'une voûte.

Cet égout commençait au Marais, au bout de la rue du Calvaire

et se continuait en traversant les faubourgs du Temple, de Saint-Martin,

de Saint-Denis, de la Nouvelle-France, de Montmartre, des Porcherons,

de la Ville-l'Evêque. du Roule, les Champs-Élysées

et le bas de Chaillot, jusqu'à la Seine. Turgot, avant de le

faire couvrir, fit effectuer de grands travaux, en vue d'y assurer toujours

le libre cours des eaux et le nettoyage rapide.

C'est ainsi qu'à la tête de cet égout fut bâti

un réservoir, alimenté par les sources de Belleville,

où l'on tenait en réserve une masse d'eau que de puissantes

machines, imaginées par l'ingénieur Petitot, pouvaient

chasser violemment pour rincer l'égout.

Ce fut là le premier grand ouvrage exécuté à

Paris dans un but de salubrité urbaine. Turgot, qui l'ordonna

et le fit accomplir, peut être considéré, de ce

fait, comme le précurseur des grands hygiénistes d'aujourd'hui.

***

Cependant, au début du XIX siècle, l'administration parisienne

ne possédait même pas un plan des égouts de la ville

et ignorait totalement dans quel état ils se trouvaient.

Or, en 1805, un homme proposa de les visiter, d'établir ce plan

et de signaler les réparations nécessaires. C'était

une proposition singulièrement aventureuse. L'administration

ne voulut pas prendre la responsabilité de donner l'autorisation

demandée. Elle en référa au ministre de l'Intérieur,

lequel crut devoir en parler à l'Empereur.

Napoléon acquiesça.

Le hardi explorateur s'appelait Bruneseau. Il s'engagea avec courage

dans son excursion souterraine et courut les plus grands dangers. Il

faillit plusieurs fois être noyé, asphyxié ou enlizé

dans des amas de boue. Enfin, il en sortit sain et sauf, ayant parcouru

plusieurs égouts de la rive droite et notamment le grand collecteur

de Turgot, dont il trouva la maçonnerie en fort piteux état.

L'Empereur le félicita et le récompensa pour avoir su

accomplir heureusement, au péril de ces jours, une excursion

que tant de curieux font aujourd'hui sans le moindre danger.

On le chargea de faire les réparations qu'il avait jugées

nécessaires et d'accomplir maints autres travaux qu'il estimait

utiles.

Dès ce moment, l'organisation des égouts de Paris commença

de se perfectionner. Il n'y avait encore que 23.000 mètres d'égouts

couverts. Un demi siècle plus tard il y en avait près

de 200.000 mètres.

C'est sous Louis-Philippe que furent exécutés les travaux

les plus considérables : près de 90.000 mètres.

Aujourd'hui, Paris a un réseau d'égout de près

de douze cents mille mètres à l'intérieur des murs

desservi par près de 14.000 bouches et plus de 20.000 «

regards ». La longueur des galeries qu'on peut parcourir est de

plus de 43 kilomètres.

On y circule, en temps normal, sans crainte de noyade, d'asphyxie ou

d'enlizement dans les boues. Il est même certain que le sous-sol

est, bien souvent, plus propre que le sol, et qu'à certains jours

mieux vaudrait se promener dans les égouts que dans les rues.

Mais si grands que soient les progrès accomplis, d'autres progrès,

s'impose sans cesse. L'utilisation de jour en jour plus considérable

du sous-sol parisien exige que les égouts sans cesse ébranlés

par les travaux voisins ou trop souvent isolés de la masse de

terre qui soutient leurs parois, soient construits d'une façon

plus résistante et ne cèdent pas à une poussée

d'eau anormale.

Ce serait pour les Parisiens un effroi de tous les instants s'ils devaient

craindre de voir, à tout ébranlement du sol ou à

chaque pluie d'orage, des gouffres meurtrier s'ouvrir sous leurs pas.

Ernest Laut

Le Petit Journal illustré du 28 juin 1914