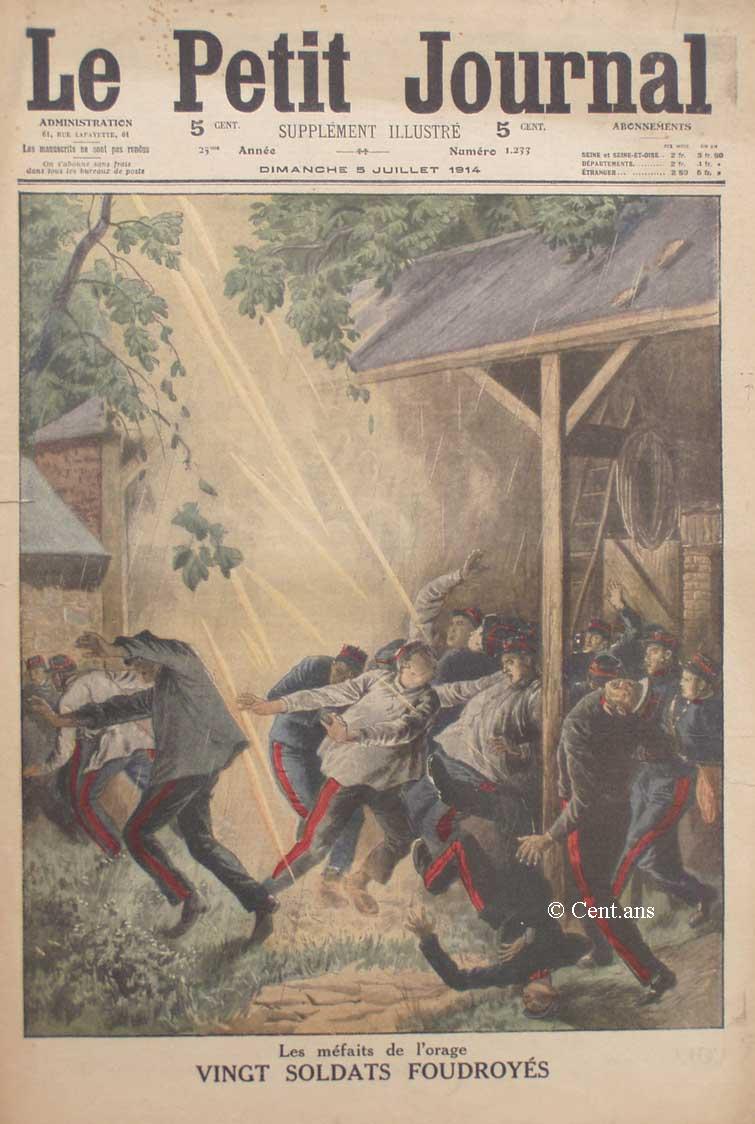

LES MÉFAITS DE L'ORAGE

VINGT SOLDATS FOUDROYÉS

L'été orageux que nous subissons,

a causé, d'un bout à l'autre du pays, nombre d'accidents

graves. Celui dont le camp de Cercottes fut le théâtre,

pour n'avoir pas entraîné mort d'homme, n'en fut pas moins

déplorable par le nombre des blessés.

Un détachement d'artillerie du 45e régiment, était

occupé, dans le champ de tir, à la corvée de «

caffut », qui consiste à ramasser les débris de

balles et d'obus, lorsque l'orage éclata. L'adjudant chef, qui

commandait, ordonna à ses hommes de se réfugier sous l'un

des abris du camp.

Les soldats venaient à peine d'y pénétrer lorsqu'un

éclair sillonna la nue. La foudre, avec un fracas effroyable,

tomba à une centaine de mètres. Malheureusement, le fluide

rencontra un réseau téléphonique communiquant avec

l'abri militaire. La foudre suivit le chemin et, après avoir

traversé la toiture, vint se perdre au milieu du campement improvisé

des artilleurs.

Le choc fut terrible. Les militaires furent renversés, culbutés

violemment les uns sur les autres et brûlés, pour la plupart,

en diverses parties du corps. Deux d'entre eux furent transportés

à l'hôpital militaire dans un état assez grave.

Dix-huit autres, moins grièvement atteints, ont été

envoyés à l'infirmerie.

VARIÉTÉ

L'Homme et l'Insecte

J.-H. Fabre, l'« Hômère des insectes ». - Une ménagerie de bestioles. - Les vertus de la fourmi. - L'araignée est une artiste. - Le passé et l'avenir de la sériciculture,

La gloire qui, trop tardivement, est allée

trouver dans son mas de Sérignan, le vénérable

entomologiste J.-H. Fabre, le grand savant modeste que nul ne connaissait,

et que Victor Hugo, pourtant avait appelé l' « Homère

des Insectes » - cette gloire a eu pour résultat imprévu

d'attirer l'attention publique sur les êtres infimes, auxquels

Fabre a consacré ses études et sa vie.

Qui donc, auparavant, s'était préoccupé de l'existence

et des moeurs des insectes ? Qui donc se fût avisé que

ces bestioles que nous écrasons sous nos pas, pouvaient faire

montre d'intelligence ? Tout au plus avions-nous quelques vagues données

sur l'organisation sociale des abeilles, quelques idées non moins

vagues sur celles des fourmis. L'homme, dans son incurable vanité;

daigne à peine observer les animaux qui vivent, auprès

de lui et qui le servent, les animaux qu'il a appelés «

domestiques », parce qu'il n'a vu en eux que des serviteurs. Comment

se fût-il avisé que l'insecte pouvait lui fournir des notions

dignes d'intérêt et même lui offrir de précieuses

leçons ?

C'est aux travaux de J.-H. Fabre que nous devons cette révélation.

L' « Homère des Insectes » a suscité, en faveur

de ses héros, un intérêt qui, depuis quelques années,

n'a cessé de se manifester, et dont le plus récent témoignage

est le succès remporté par l'exposition d'insectes vivants

qui vient de se tenir au Jardin d'acclimatation.

Une ménagerie d'insectes. Qui donc eût songé à

cela, naguère ? L'entomologie était alors une science

morte, une science qu'on n'étudiait que sur des bêtes piquées

au mur avec une épingle au travers du corps. J.-H. Fabre en a

fait une science vivante ; et ses livres ont donné au grand public

le goût d'étudier, non plus seulement l'anatomie de l'insecte,

mais ses moeurs, sa vie, son intelligence. Une telle étude ne

saurait être qu'infiniment profitable à l'humanité.

Car, si l'homme savait, ou daignait observer, il verrait constamment

que la nature, jusque dans ses infiniment petits, a multiplié

pour lui les utiles enseignements.

***

Ces jours derniers, à la campagne, j'ai passé une heure

à suivre les efforts d'une fourmi qui traînait vers la

fourmilière, une mouche morte qu'elle avait trouvée sur

le chemin. C'était merveille de voir avec quelle énergie

la petite bête tirait cette masse dix fois plus grosse qu'elle.

Le sol, pavé de briques, était inégal. N'importe

! la fourmi grimpait les collines, descendait dans les vallées,

sans jamais lâcher sa proie qu'elle tenait solidement par une

patte.

Un obstacle se présentait-il, impossible à franchir, la

fourmi s'arrêtait, tournait deux ou trois fois rapidement autour

du corps de la mouche, reconnaissait le terrain, puis, ressaisissant

son fardeau, l'entraînait de nouveau dans un autre sens, jusqu'à

ce que le sol aplani lui permit de reprendre sa route.

Elle parcourut ainsi un espace de dix mètres au moins, sans s'être

laissé décourager par la longueur du chemin et las difficultés

de l'entreprise.

Quel enseignement un éducateur eût pu tirer d'un tel spectacle

pour ses élèves ! Énergie, volonté, continuité

dans l'effort, la petite bête avait donné un merveilleux

exemple de toutes ces vertus. Que d'hommes, mis en face d'une besogne

proportionnée à celle qu'elle avait accomplie, se fûssent

arrêtés en chemin !

Il y a quelques années, divers journaux allemands, racontèrent

que les belles dames de Paris, éprises d'un snobisme nouveau,

avaient toutes, dans leur salon, une boîte de verre renfermant

une fourmilière, devant laquelle elles passaient des heures à

contempler le travail des fourmis.

L'écho était mensonger, comme bien vous pensez. A vrai

dire, une jeune artiste de l'Opéra-Comique s'était avisée

de ce passe-temps, et possédait, en effet, chez elle, une fourmilière

installée de cette, façon.

Sans doute, un correspondant de journaux allemands avait vu chez elle

cette fourmilière, et il avait généralisé

à la façon de cet Anglais qui, débarquant à

Calais et voyant sur le quai une femme rousse, écrivit sur son

carnet : « En France, toutes les femmes sont rousses. »

Bref, il était faux que les Parisiennes eussent des fourmis dans

leur salon. Et les journaux allemands raillaient à tort un snobisme

qui n'existait que dans l'imagination de leur correspondant. Mais ce

snobisme eût-il été en faveur parmi nos mondaines

que, pour ma part, je me fasse bien gardé d'y trouver matière

à critique.

Cela eût prouvé tout simplement que les Parisiennes avaient

plus de goût pour l'observation scientifique ne le croyaient nos

voisins d'Outre-Rhin.

Il y aura toujours, à tout prendre, plus de profit pour l'intelligence

humaine dans l'étude de la nature que dans la pratique du bridge

ou du jeu de puzzle. S'il prenait fantaisie aux Parisiennes de s'amuser

à observer les fourmis, il faudrait les approuver : Elles ne

trouveraient dans cette observation que d'excellents exemples d'ordre,

de méthode, d'économie et de travail. Il faudrait même

leur conseiller ce passe-temps : Elles pourraient en avoir de plus mauvais.

***

On a cité bien des traits de l'esprit industrieux de la fourmi.

Il n'en est peut-être pas de plus curieux que celui qu'observa

dernièrement un naturaliste américain, M. Mac Look, chez

les fourmis-bergères.

Installé dans une région des Monts Alleghanys où

les fourmis de cette espèce sont nombreuses, le naturaliste raconte

qu'elles vont chercher sur les feuilles des rosiers, des oeufs d'aphis

(puceron de la rose), qu'elles font éclore en les protégeant

soigneusement contre les caprices de la température. Quand les

pucerons sont nés, elles les élèvent avec une sollicitude

qui serait maternelle si elle était plus désintéressée.

Elles les installent ensuite sur des arbustes dont ils seront chargés

d'extraire le suc pour l'entretien de la communauté. Les aphis

enfoncent leurs suçoirs dans l'écorce de la plante et,

lorsqu'ils sont suffisamment gorgés de sève, les fourmis

préposées au service des vivres viennent leur soutirer

le trop plein de leur nourriture pour le distribuer à celles

de leurs compagnes que retient à la fourmilière un travail

intérieur. C'est la traite des pucerons. Dans l'intervalle de

ces visites, les fourmis dressent, autour des plantes où sont

parqués les pucerons, des barrières, véritables

bercails destinés à empêcher leur fuite. Souvent

l'une d'elles fait fonction de bergère et veille d'un œil

jaloux sur le troupeau commun.

Ainsi, les fourmis ont leurs troupeaux qu'elles élèvent,

qu'elles gardent, qu'elles exploitent. Et voilà qui prouve une

fois de plus que l'homme n'est pas seul à savoir tirer profit

des ressources que la prévoyante nature a mises à la disposition

de tous les êtres.

***

Et l'araignée, la hideuse araignée ?... Mérite-t-elle

la réprobation qu'on lui a vouée ? C'est une artiste :

elle aime la musique. Demandez plutôt à M. Camille Saint-Saëns.

Le grand compositeur partage l'horreur instinctive que presque tout

le monde éprouve en face de l'araignée cependant, il lui

reconnaît de l'intelligence et un certain esprit de sociabilité.

« Malgré l'admiration dont, on ne peut se défendre

pour ses travaux, dit-il, l'araignée m'a toujours causé

une horreur insurmontable, et, dans l'espérance de vaincre cette

aversion gênante, j'ai parfois apprivoisé quelqu'une de

ces bestioles. Il faut pour cela une certaine patience. Aux premières

tentatives, l'araignée, effrayée, se laisse tomber au

bout d'un fil, ou s'enfuit rapidement dans une cachette. Il faut trois

ou quatre jours pour qu'elle commence à se rassurer il faut toute

une semaine pour qu'elle arrive, après des expériences

habilement graduées, à prendre une mouche dans les doigts

de l'observateur. Elle est alors complètement rassurée.

On a parlé du goût de l'araignée, pour la musique

; je l'ai observé plusieurs fois à la campagne, où

j'attirais bien malgré moi, en jouant du piano, de grosses araignées

dont le voisinage ne m'était nullement agréable.

« Le signe le plus curieux l'intelligence m'a été

donné par des araignées de Cochinchine. Dans ce pays,

des araignées d'une grandeur énorme, peu redoutables parce

qu'on ne les voit jamais que de loin, tendent d'un arbre à l'autre,

à des distances relativement considérables, des fils horizontaux

et parallèles ; sur cette chaîne, elles tissent de place

en place une trame sur laquelle elles se tiennent, la tête en

bas. Or, quand les Français occupant le pays, y eurent placé

des fils télégraphiques, ces bestioles, trouvant une «

chaîne » toute préparée, en ont profité

; elles se sont établies sur ces fils qui leur épargnaient

la plus grosse part de travail, se contentant de tisser la trame sur

laquelle elles se mettent à l'affût. Il est difficile de

ne pas voir dans ce fait le résultat d'une observation et d'une

réflexion ».

C'est là, en effet, la révélation d'un certain

sens pratique, et cela prouve que l'araignée sait tirer profit

des travaux de d'homme.

Il est vrai que l'homme, malgré son horreur de l'araignée,

a tenté, lui aussi, de tirer profit des travaux de l'insecte.

Il y a tout juste deux cents ans qu'un digne magistrat, président

de la cour des aides de Montpellier, nommé Bon, s'avisa de faire

tisser la toile d'araignée et d'en faire des vêtements.

Les premiers essais furent couronnés de succès et l'on

en fit grand bruit à la cour et à la ville.

Peu de mois avant sa mort, Louis XIV fut sollicité en faveur

de cette nouvelle industrie. Bon lui fit hommage d'un habit complet

et d'une paire de gants tricotés en toile d'araignée.

Il offrit en même temps à la duchesse de Bourgogne une

paire de bas et à l'impératrice d'Allemagne une paire

de mitaines de la même fabrication.

Mais, depuis lors, le tissage de la toile d'araignée fut abandonné

; il paraît que les araignées de nos contrées sont

de trop faibles productrices de fil. Réaumur, consulté

sur ce point par l'Académie des Sciences, déclarait qu'il

faudrait plus de cinquante mille araignées pour tisser une livre

de toile.

Mais, à défaut des araignées de la Métropole,

celles d'une de nos colonies ont servi à rénover cette

industrie abandonnée depuis le XVIIIe siècle.

Ce sont les araignées de Madagascar.

On sait qu'il se fabrique dans la grande île une dentelle spéciale

faite d'une soie d'un beau jaune d'or. Le fil qui sert à cette

dentelle est produit par une araignée, la Nephila de

Madagascar qui vit dans les manguiers.

Un de nos compatriote qui a longtemps vécu à Madagascar

décrit ainsi le procédé employé à

l'école professionnelle de Tananarive pour la récolte

de ce fil.

« On enferme, dit-il, les araignées ou halabi,

comme on les appelle en Imerina, dans de petites boîtes disposées

par séries de douze, tout juste assez grandes pour en contenir

chacune une, et percées sur leur face antérieure d'un

trou ; l'on y dispose les patientes de telle sorte que la filière

qui est placée au bout de leur abdomen, émerge du trou

; il suffit alors de saisir ou plus simplement de toucher successivement

avec le doigt les filières de ces animaux pour attirer les fils

qu'on réunit et enroule sur une bobine. Chacun d'eux donne de

3 à 400 mètres de fil à chaque opération

et en supporte quatre, ou cinq avant de mourir. Afin d'avoir toujours

sous la main un nombre suffisant d'halabi, on les achète aux

indigènes. Comme ces araignées sont d'humeur sédentaire,

on les conserve aisément dans un enclos spécial où

sont plantées de nombreuses tiges de bambous, au milieu desquelles

elles tissent leurs grandes toiles ; quelques plantes cultivées

et des baquets pleins d'eau y attirent les insectes dont elles se nourrissent...

»

La soie de l'halabi est à la fois fine et résistante ;

malheureusement, le prix de revient en est fort élevé,

et c'est pourquoi, sauf pour des objets de luxe comme la dentelle, il

est peu probable que cette industrie séricicole soit appelée

à un grand avenir.

***

Au surplus, et puisque nous parlons des insectes utiles et des profits

que l'homme néglige parfois d'en tirer, comment ne constaterions-nous

pas la décadence de l'industrie séricicole dont le producteur

est le vulgaire ver à soie.

Dans notre enfance, l'éducation du ver à soie était

en honneur jusque dans les cassette des collégiens ; aujourd'hui,

elle est complètement. abandonnée.

M. Mozziconacci, professeur régional de sériciculture

et directeur de la station expérimentale d'Alais, observe la

sériciculture française, qui produit, vers le milieu du

XIXe siècle, 26 millions de kilogrammes de cocons, n'en fournit,

plus aujourd'hui que huit millions.

« C'est, dit-il, à la dépopulation croissante de

nos campagnes, à la rareté et de la cherté de la

main d'oeuvre qu'il faut attribuer la cause de cette décadence

».

Une autre raison, encore, a empêché la sériciculture

de se développer en France : et c'est la croyance où l'on

est généralement que l'élevage du ver à

soie n'est praticable que dans le sud et le sud-est de France.

M. Mozziconacci fait justice de cette erreur. Il assure que la sériciculture

peut être pratiquée partout, aussi bien dans région

parisienne et dans le centre de France que dans le midi. Le mûrier

blanc, nécessaire à la nourriture des vers à soie

prospère très bien sous le climat de Paris.

En faut-il des preuves ? En voici une prise dans le passé. En

1601, olivier de Serres fit conduire à Paris vingt mille pieds

de mûriers ; ils furent plantés au Tuileries, au château

de Madrid, à Fontainebleau, et reprirent partout avec plus grande

facilité.

En voici une autre, prise dans le présent : C'est l'organisation,

à Joinville-le-Pont, par M. et Mme Rousseau, deux véritables

apôtres de la sériciculture, d'une école où

l'on instruit plus particulièrement dans l'élevage du

ver à soie, des jeunes gens venus de nos colonies asiatiques.

Ainsi, grâce aux sériciculteurs de Joinville, cette industrie

trop négligée dans la métropole, commence à

revivre dans possessions d'Extrême-Orient.

***

Que de joies, que d'enseignements, que de profits l'homme s'assurerait

à jamais par d'observation et l'exploitation de tout ce que la

nature lui offre jusque dans ses plus infimes créatures

Ernest Laut

Le Petit Journal illustré du 5 juillet 1914