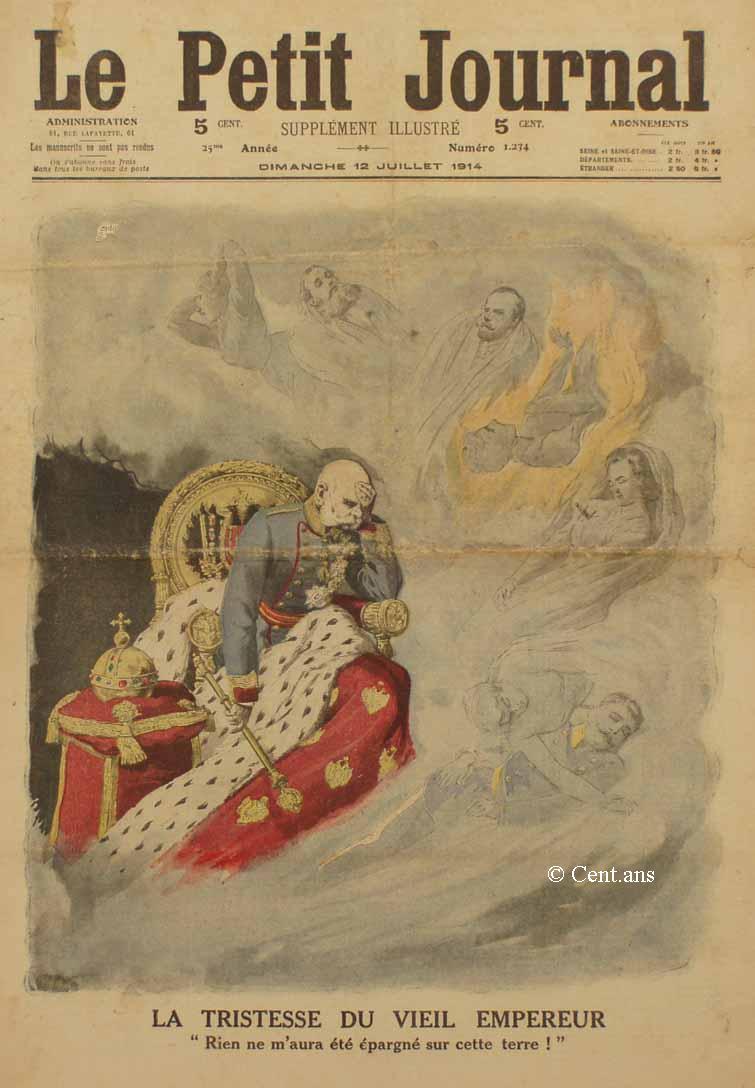

LA TRISTESSE DU VIEIL EMPEREUR

« Rien ne m'aura été épargné

sur cette terre ! »

Tel fut le cri poignant de l'empereur Frainçois-Joseph

quand on lui apprit le drame de Sarajevo.

En effet, la vie du vénérable souverain a été

tissée de drames tragiques.

Depuis le 2 décembre 1848, jour où fut inauguré

son long règne, la mort, sans relâche, a frappé

autour de lui.

Le 19 juin 1867, son frère, l'archiduc Ferdinan, couronné

empereur du Mexique sous le nom de Maximilien Ier, condamné à

mort, tombe sous les halles des nationalistes mexicains dans les fossés

de Queretaro. La raison de sa femme, l'impératrice Charlotte,

ne résista pas à l'affreuse nouvelle de cette mort. Depuis

quarante-sept ans, la belle-soeur de François-Joseph, frappée

de démence, consume sa morne existence au château de Bouchout,

en Belgique.

Puis, le 30 janvier 1889, c'est le drame mystérieux de Meyerling.

Le fils unique de l'empereur, l'archiduc Rodolphe, est trouvé

un matin inanimé et sanglant. Près de lui, le cadavre

d'une femme, la baronne Vecsera. Crime ou suicide ? C'est un secret

que détiennent toujours les archives de la maison impériale.

Neuf ans plus tard, le 10 septembre 1898, l'impératrice Élisabeth,

qui, depuis la fatale journée, traînait à travers

l'Europe, son incurable tristesse, tombe à Genève sous

le poignard meurtrier d'un anarchiste. L'année précédente,

la soeur de l'infortunée souveraine, la duchesse d'Alençon,

avait trouvé dans l'incendie du bazar de la Charité une

effroyable mort.

Et voici maintenant le neveu de François-Joseph, héritier

de sa couronne, qui, avec sa femme, succombe sous la fureur sanguinaire

d'un fanatique. Dramatique destinée que celle du vieux souverain,

qui, dans son palais désert, voit ainsi la mort frapper sans

répit autour de lui !

VARIÉTÉ

Dentelle et Dentellières

A propos d'une exposition. - Les légendes de la Dentelle. - Son histoire. - Encourageons les dentellières de France

Une ravissante exposition, organisée

ces temps derniers par la « Vie féminine », sur l'initiative

de Mlle Valentine Thomson, a fait revivre à nos yeux les merveilles

d'un art français que nos aïeules portèrent au plus

haut point de perfection, mais qui, depuis un siècle avait subi

maintes vicissitudes.

Le succès de cette exposition démontre que la belle dentelle

à la main a toujours la faveur des élégantes. Espérons

qu'il se traduira par un renouveau de cet art charmant, et que nous

verrons Alençon et Argentan, Bayeux et Chantilly, Valenciennes

et Lille, Le Puy et Mirecourt et tant autres centres dentelliers reprendre

l'aiguille ou les fuseaux négligés, abandonnés,

pour créer de nouveau des merveilles.

***

Les historiographes de la dentelle ont copieusement discuté sur

la question de savoir si cet art était originaire d'Italie ou

les Flandres.

La question n'est pas encore définitivement fixée, bien

que le plus grand nombre penche pour l'Italie. Heureuse Italie, on lui

attribue toutes les créations artistiques ! Musset n'a-t-il pas

proclamé, dans des vers rameux, qu'elle nous avait donné

l'harmonie ? Et depuis lors, pourtant, les musicographes ont prouvé

péremptoirement que la musique était née, en réalité,

dans les Flandres... N'en serait-il pas de même pour la dentelle

?...

Quoi qu'il en soit, Venise a sur l'origine de la dentelle une antique

et délicieuse légende que je vais emprunter, pour vous

la dire, à M. Lefébure, l'historien de la dentelle.

« Un jeune pêcheur de l'Adriatique était fiancé

à la plus belle fille d'une des îles de la lagune. Aussi

laborieuse que belle, la jeune fille lui fit un filet neuf qu'il emporta

sur sa barque. La première fois qu'il s'en servit, il ramena

du fond de la mer une superbe algue pétrifiée qu'il s'en

pressa d'offrir à sa fiancée.

» Mais voilà que la guerre éclate et oblige tous

les matelots à partir sur la flotte vénitienne, vers les

rives d'Orient. La pauvre jeune fille pleure le départ de son

fiancé et reste des jours entiers à contempler la belle

algue qu'il lui a laissée comme gage de son amour. Tout en regardant

ces superbes nervures reliées de fibres si légères,

elle tresse les fils, terminés par un petit plomb, qui pendent

autour de son filet ; peu à peu, elle reproduit, de ses doigts

habiles, le modèle aimé sur lequel ses yeux se portaient

sans cesse. A la fin, elle réussit la dentelle à piombini

était inventée... »

Voilà pour l'Italie... Mais attendez, n'allez pas conclure de

là que la dentelle est une invention vénitienne. Bruges,

elle aussi, a sa légende sur la dentelle, une légende

non moins jolie que la précédente. Je vous l'offre telle

qu'une vieille dentellière brugeoise l'a contée récemment

à une de nos amies qui me l'a rapportée :

« Il y avait jadis, dans la ville de Bruges, une frêle et

blonde jeune fille qui se nommait Serena. Sa famille était pauvre

; sa mère veuve et infirme ; ses soeurs, encore enfants, ne vivaient

que de son travail ; pour subvenir aux besoins de la maison, il lui

fallait travailler sans relâche et filer, chaque semaine, dix

écheveaux de lin. Serena était aimée d'amour ;

son fiancé, Arnold, travaillait en apprentissage chez un sculpteur

; aussitôt passé maître, il devait l'épouser.

Mais, voyant chaque jour la détresse des siens, la jeune fille

fit un vœu héroïque : « Sainte Vierge, dit-elle

un matin, donnez-moi les moyens de secourir ma famille et je renonce

aux joies de la vie, j'abdique les espérances de mon coeur. »

» Le dimanche suivant, Serena se rendit à la campagne avec

ses soeurs. Comme elle était assise sur l'herbe et songeait tristement,

une multitude de ces fils légers qu'on nomme fils de la Vierge

et qu'on dit échappés de la quenouille de Marie, vinrent

se poser sur son blanc tablier et formèrent, par leurs entrelacs,

un dessin magnifique. Et Serena, les considérant, comprit qu'elle

était exaucée. Elle emporta chez elle le merveilleux réseau.

Avec un lin d'une extrême finesse qu'elle avait tissé et

blanchi elle-même, elle se mit en devoir de l'imiter.

» La tâche fut d'abord difficile. Comme les fils se mêlaient,

Arnold, qui la regardait faire, attacha au bout de chacun d'eux un petit

morceau de bois ; c'est ainsi que je fuseau fut trouvé. Puis,

pour maintenir son ouvrage, la jeune fille l'attacha avec des épingles

sur une pelote de laine, et, par ce moyen, inventa le carreau. Au bout

d'une semaine, la première dentelle fut achevée, et bientôt

toutes les dames de Bruges voulurent avoir des dentelles pour leurs

coiffes ; on ne manqua plus de pain dans la maison de Serena. Fidèle

à son voeu, lorsqu'Arnold, passé maître sculpteur,

vint demander sa main, la jeune fille refusa.

» Mais une si belle histoire ne saurait tristement finir. Après

avoir laissé pendant un an à la pieuse ouvrière

le mérite de sa peine, la Vierge lui apparut et la délia

de son serment. Arnold et Serena se marièrent ; ils furent heureux

; ils eurent beaucoup d'enfants. Tous ces enfants furent des filles,

et toutes ces filles des dentellières. »

***

Bref, qu'elle vînt des Flandres ou d'Italie, la dentelle, à

coup sûr, s'installa de bonne heure sur notre sol et ne tarda

pas à y prendre de solides racines.

Cependant, sous Henri IV et sous Louis XIII, l'Italie avait encore le

monopole de la belle dentelle ; les grands seigneurs français

ne portaient que du point de Venise.

Même ils en portaient tant et de si beau que plusieurs se ruinèrent

en achats de dentelles, et que les rois, afin d'empêcher l'exode

à l'étranger des fortunes françaises, firent des

édits somptuaires qui proscrivaient l'emploi des « passements

» d'Italie.

Mais, dès qu'il fut au pouvoir, Colbert, dont l'admirable génie

s'exerça sur toutes choses, comprit que combattre le luxe, c'était

commettre, au point de vue économique, la plus lourde et la plus

coupable hérésie. Loin de défendre le port des

dentelles, il songea à faire profiter l'industrie française

du goût immodéré que la noblesse leur témoignait.

Venise - protectionniste à outrance - punissait tout ouvrier

d'art qui quittait son territoire par des peines sévères

qu'elle faisait subir à sa famille. En dépit de ce despotisme,

Colbert parvint à amener en France un certain nombre des dentellières

vénitiennes les plus habiles. Il les installa dans divers centres

et créa, en 1665, les manufactures royales de dentelles.

Pendant plus d'un siècle, l'industrie dentellière

jouit d'une prospérité ininterrompue. Ce fut la Révolution

qui la tua. A la fin du dix-huitième siècle elle était

en pleine décadence presque partout ; à Valenciennes,

elle avait complètement disparu.

Le luxe du premier empire, celui du second tentèrent en vain

de la ranimer. Depuis lors, l'industrie de la dentelle à la main

n'a plus retrouvé sa prospérité d'autrefois.

En 1704, un mémoire, adressé à la Chambre de commerce

de Paris, estimait que la dentelle faisait subsister plus d'un quart

de la population française « de tous états, conditions

et âges. » Aujourd'hui, les dentellières n'étant

point organisées ni syndiquées à la manière

de tant d'autres corporations, on ne saurait les dénombrer exactement.,

mais d'après des statistiques plus ou moins précises,

on peut présumer qu'environ cent cinquante à deux cent

mille femmes pratiquent encore cet art chez-nous.

Je dis qu'elles le pratiquent, mais non pas qu'elles en vivent, car

le salaire qu'elles touchent est en général peu en rapport

avec le talent qu'elles déploient et la besogne qu'elles fournissent

et je sais des régions où une dentellière habile

gagne en tout et pour tout 1 fr. 50, après avoir travaillé

douze ou quatorze heures durant.

Quoi d'étonnant, dans ces conditions que, de jour en jour, le

nombre des dentellières diminue ?

Cependant, malgré les variations de la mode, le perfectionnement

inouï des machines, l'abaissement des salaires et surtout le déclin

du goût, l'industrie de la vraie dentelle s'est conservée

en France dans quelques contres.

Alençon produit toujours son fameux point à l'aiguille

et ce point n'a pas cessé de jouir de la plus grande faveur.

On compte que dix mille ouvrières environ travaillent encore

à ces merveilleuses dentelles qui figurent dans les plus riches

trousseaux.

Avant la Révolution, Alençon avait un redoutable concurrent

dans le point d'Argentan, qui ne lui cédait pas en élégance

et en délicatesse. Mais, depuis lors, Argentan a complètement

abandonné la dentelle pour la broderie, et Alençon reste

à présent la seule ville de France qui produise le point

à l'aiguille.

La dentelle aux fuseaux fut aussi de tous temps en honneur dans la Normandie.

Avant 1789, les dentellières y étaient nombreuses, mais

vint l'inévitable décadence, résultant des troubles

politiques, et à la fin du dix-huitième siècle,

on n'y trouvait plus guère que vingt mille ouvrières.

Cinquante ans plus tard, ce chiffre avait triplé d'importance.

On trouve des dentellières tout le long de la côte, depuis

Le Havre jusqu'à Cherbourg, à Honfleur, Bolbec, Fécamp,

Dieppe, à Bayeux, Pont-l'Evêque, Falaise et Lisieux.

A Honfleur et à Dieppe, on fabrique spécialement une sorte

de valenciennes épaisse, connu sous le nom de valenciennes

diepppoise. Une école existe à Dieppe, où

l'on fait l'apprentissage de ces dentelles.

Caen produit encore des « blondes » noires et aussi des

blondes d'or et d'argent, parfois mêlées de perles.

Mais le centre le plus actif est Bayeux, où se trouve une maison

fort ancienne, datant de plus de soixante-dix ans.

Bayeux fait tout spécialement la dentelle de Chantilly, dont

la « ville des Condé » a depuis cinquante ans abandonné

peu à peu la fabrication.

La Flandre, qui fut le berceau de la dentelle, a gardé peu de

centres dentelliers. Lille a renoncé à ses belles dentelles

d'autrefois pour ne plus produire en petite quantité d'ailleurs

que la dentelle commune. Arras fait également des dentelles à

bas prix.

Quant à Valenciennes, la ville célèbre entre toutes

dans l'art de la dentelle, il y a cent ans qu'on n'y entend plus le

cliquentis des fuseaux.

C'est dans la Flandre belge et plus particulièrement aux environs

de Bruges et d'Ypres que cette industrie s'est réfugiée.

Vingt mille ouvrières y conservent et y perpétuent les

traditions de la belle valenciennes.

Dans la Flandre française, à Bergues, Cassel, Hazebrouck,

à Bailleul surtout, et dans une vingtaine d'autres communes,

on compte encore quelques milliers de dentellières qui font également

de la fausse valenciennes.

Mais depuis cinquante ans, on a pu constater que le nombre des dentellières

avait toujours été en décroissant dans le Nord

et le Pas-de-Calais. Cela tient à ce que dans ces régions

de grande activité industrielle, les femmes trouvent à

gagner leur vie plus largement et plus facilement dans d'autres métiers

et n'hésitent pas à abandonner un art qui exige tant de

soins et de talent pour un si maigre salaire. Vingt à vingt-cinq

mille ouvrières dentellières travaillent encore dans les

Vosges.

La dentelle de Mirecourt possède une juste renommée. C'est

de la dentelle blanche dans le genre de celle qu'on fabriquait naguère

à Arras et à Lille. On fait aussi à Mirecourt,

depuis une cinquantaine d'années, de très belles imitations

de point de Bruxelles:

Mais le centre le plus important de France pour la fabrication de la

dentelle aux fuseaux c'est la ville du Puy.

On compte en Auvergne - Cantal, Haute-Loire, Loire, Puy-de-Dôme

- cent vingt à cent trente mille ouvrières. La Haute-Loire

à elle seule en a plus de soixante mille.

L'Auvergne produit toutes espèces de dentelles : blanche et de

couleurs, en laine, en fil ou en soie. On y fait tout, depuis les bordures

étroites à 0 fr. 20 le mètre, jusqu'aux dentelles

d'or et d'argent.

C'est d'Auvergne que nous viennent ces modestes ouvrières en

plein vent qui travaillent sous quelque porte cochère aux alentours

de nos grands magasins parisiens et devant lesquelles s'arrêtent

volontiers les badauds. La dentelle étroite et commune qu'elles

font, sur un petit coussin chargé de deux douzaines de fuseaux

et piqué d'épingles aux têtes multicolores, décèle

leur origine auvergnate.

***

On peut voir, par cet exposé rapide des centres de production

de la dentelle en France, que le sort d'une telle industrie d'art est

de tous points digne d'intérêt.

Au dix-huitième siècle, la France tenait le premier rang

dans l'art de la dentelle.

Pourquoi ne serait-il pas possible de lui rendre aujourd'hui cette suprématie

?

En Belgique, en Italie, en Angleterre, la dentelle est l'objet de tous

les encouragements.

Souhaitons que l'initiative privée et les pouvoirs publics s'unissent

chez nous dans le même but. Ce serait faire oeuvre doublement

généreuse que d'assurer par un salaire convenable l'existence

et le bien-être de tant d'intéressantes ouvrières

et de relever en même temps cet art de la dentelle qui est l'art

de la femme par excellence.

Le Petit Journal illustré du 12 juillet 1914