Le septième centenaire d'une grande victoire française

PHlLIPPE-AUGUSTE A BOUVINES

Nous montrons plus loin, dans notre «

Variété », que Bouvines fut, en effet, une grande

victoire nationale. Les Français vaincus ce jour-là, c'était

la France à jamais détruite, la France démembrée

et partagée entre l'Allemand, l'Anglais et le Flamand.

Philippe-Auguste, victorieux, au contraire, c'était la continuité

assurée à la nationalité française qui commençait

de se manifester et qui allait, au siècle suivant, trouver sa

plus miraculeuse expression dans le soulèvement des populations

sur les pas de la Vierge de Domrémy.

Il nous a paru que l'anniversaire d'un tel événement,

même datant de sept siècles, devait être glorifié

dans une publication populaire comme la nôtre, car Bouvines ne

fut pas seulement la victoire du roi de France, ce fut la victoire du

peuple français : pour la première fois, les gens des

communes, les bourgeois, les artisans réunis en milices, combattirent

à côté de la noblesse et prirent leur part du triomphe.

Le mot « patrie » n'existait pas encore, mais c'était

bien le sentiment patriotique qui animait tous ces hommes, nobles ou

roturiers qui combattaient autour du roi pour la sauvegarde du pays.

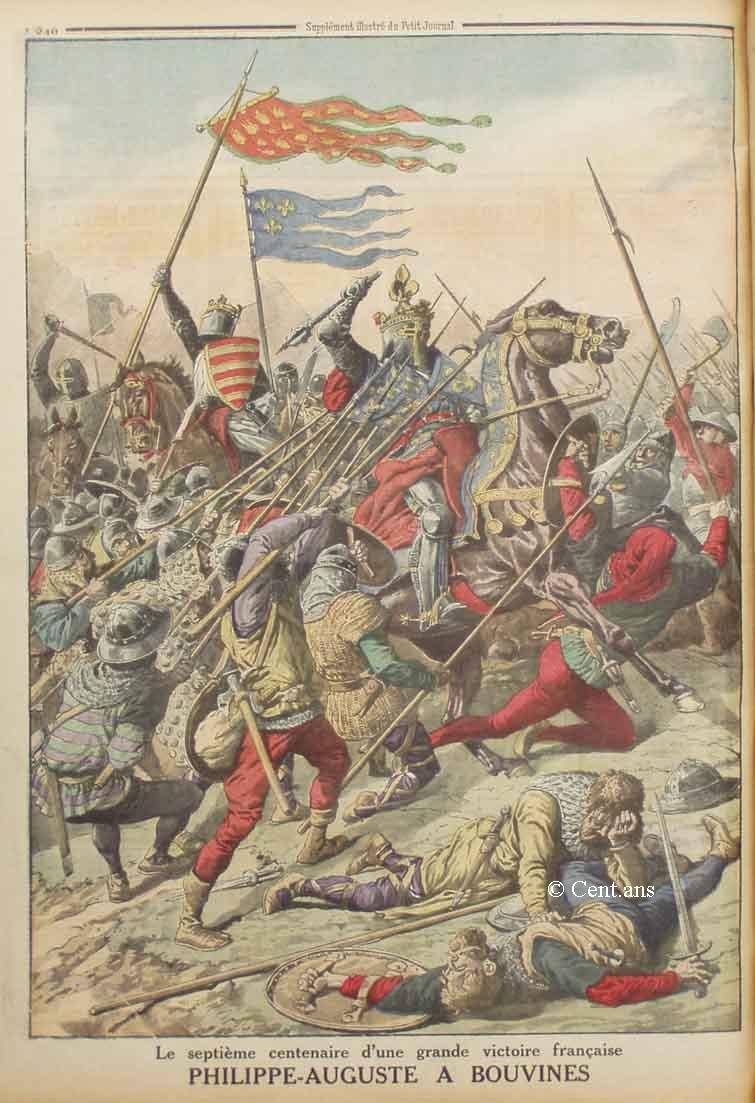

Voilà pourquoi nous avons tenu à rappeler le souvenir

de ces temps héroïques, en publiant la belle composition

dans laquelle le peintre militaire Louis Bombled a reproduit l'incident

le plus dramatique de la glorieuse victoire qui fit la France libre

et maîtresse de ses destinées.

VARIÉTÉ

BOUVINES

Ce qu'un écolier sait de Philippe-Auguste.

Le septième centenaire d'une grande victoire. - Deux contre un.

- La bataille. - Un grand siècle de l'histoire.

Un professeur de mes amis me contait l'autre

jour qu'ayant, dans un examen récent, demandé à

un candidat ce qu'il savait de Philippe-Auguste, le jeune homme répondit

:

- C'est le premier roi qui fit paver Paris.

- Fort bien, reprit l'examinateur, mais ne savez-vous pas autre chose

L'écolier ne savait pas autre chose. On lui avait appris peut-être

l'histoire économique et sociale, l'histoire anecdotique à

coup sur, mais il est probable qu'on ne lui avait pas appris ce que

les pédagogues dans leur jargon, appellent « d'histoire-batailles

».

Ce jeune homme, cependant, savait sur Philippe-Auguste une chose qu'ignoraient

généralement les écoliers d'autrefois et qu'il

certainement beaucoup de gens qui ne sont plus des écoliers.

Il est exact que Philippe-Auguste fut le premier roi qui fit paver Paris.

Les rues de la capitale n'étaient encore au début du XIIIe

siècle, que de mauvais chemins de terre. Or, le médecin

Rigord, dans sa Vie de Philippe-Auguste, rapporte que ce prince

étant un jour à une fenêtre de son palais - le Palais

de Justice actuel - fut tellement incommodé de l'exhalaison fétide

causée par une charrette embourbée qui était chargée

d'ordures ménagères, qu'il entreprit de paver la ville.

« Il manda, dit Rigord, le prévôt et les borjois,

et leur commanda que toutes les rues et les voies de la cité

fussent pavées bien et soinieusement de grez gros et fort. »

Il n'est certes pas mauvais qu'un jeune homme sache à quel roi

nous devons ce progrès dans la voirie ; mais il serait peut-être

bon également que ce jeune homme sût que nous devons encore

autre chose à ce même roi, et que cette autre chose a un

peu plus d'importance que l'innovation du pavage à Paris ; attendu

que cette autre chose ce n'est rien de moins que la sauvegarde de la

France et son maintien en tant que nation.

Bouvines, dans l'histoire de la France, est une date capitale : on ne

doit pas plus ignorer Bouvines qu'on ne doit ignorer Denain car dans

l'une comme dans d'autre de ces bourgades septentrionales, la France,

à deux doigts de sa perte, fut sauvée.

Or, il y a exactement sept cents ans que Philippe-Auguste écrasa

à Bouvines la coalition qui d'avance s'était partagé

la France.

Allemands, Anglais, Flamands marchaient de compagnie à la conquête

du pays dont la plantureuse beauté tenta si souvent les convoitises

des peuples voisins.

A Valenciennes, au palais de la Salle-le-Comte, résidence des

comtes de Hainaut, l'empereur d'Allemagnes Othon a, dès le mois

de mai, convié ses alliés ; et là, tranquillement,

et par avance, on dépèce le beau pays de France.

Othon, comme étant le plus fort, s'offre la part du lion : il

prend la Champagne, la Bourgogne, une partie de la Franche-Comté

- ces convoitises allemandes, vous le voyez, ne se sont guère

modifiées depuis sept cents ans, et le rêve d'Othon en

1214, n'est-ce pas le rêve du pangermanisme belliqueux d'aujourd'hui

?

L'empereur exige en outre la suzeraineté sur tous les pays qui

seront partagés entre ses alliés.

Les Anglais, qui déjà tiennent des provinces françaises

sur la Loire, arrondissent leur lot et s'offrent les provinces voisines.

Ferrand, comte de Flandre, vassal du roi de France, et traître

à son suzerain, dont il est d'ailleurs, à peu près

l'égal en puissance, augmente considérablement ses États

: il prend l'Artois, la Picardie, l'Ile-de-France avec Paris.

Renaud de Dammartin, vassal traître, lui aussi, et puissant seigneur

féodal, s'offre le Vermandois avec Péronne, et le comté

de Guines, qui confine à ses possessions du Boulonnais,

Le reste du pays était partagé entre divers seigneurs

de moindre importance. Et, si Philippe-Auguste n'eut pas triomphé

de ses ennemis, c'en était fait de la France : elle était

rayée à tout jamais de la carte d'Europe.

***

Pendant qu'à Valenciennes les alliés se livraient ainsi

à ce dépècement et concentraient leurs forces sur

les bords de l'Escaut, Philippe-Auguste, de son côté, ralliait

les siennes à Péronne.

M. Henri Malo, le savant historien, dont le livre sur Renaud de

Dammartin et la coalition de Bouvines fait justement autorité,

estime que les troupes réunies de l'empereur d'Allemagne, du

comte de Flandre, du comte de Boulogne, de Guillaume Longue-Epée,

comte de Salisbury, de Hugues de Boves, comte de Hollande, fournissaient

un total de 150.000 hommes.

Quant au roi de France, il n'avait que 40.000 soldats, auxquels vinrent

se joindre 35.000 hommes des Communes.

Et c'est par là que la victoire de Bouvines apparaît comme

une victoire nationale, une véritable victoire de la nation ;

car ce ne fut pas, comme jusqu'alors, la noblesse seule qui l'assura.

Le peuple qui formait les milices communales y eut sa part ; et le sentiment

qui poussa ces hommes des communes à apporter au roi l'appui

de leurs armes et le dévouement de leur coeur n'est-il pas comme

une première manifestation du patriotisme en ces temps lointains

?

Les Alliés étaient donc deux contre un ; mais outre que

ce ramassis de gens de guerre venus des pays les plus divers devait

manquer de quelque cohésion, il semble qu'ils n'aient pas eu

le tacticien capable de faire mouvoir ces masses et d'en tirer parti.

Ce tacticien, au contraire, Philippe-Auguste le possédait en

la personne de frère Guérin, évêque de Senlis.

Ce dignitaire de l'Église semble bien avoir été

le meilleur homme de guerre de son temps. C'était alors l'usage

commun : les évêques jouaient de l'épée mieux

que du goupillon. Ils portaient le haubert, le heaume et le glaive plus

volontiers que le camail, la mitre et la crosse et donnaient plus de

coups d'estoc que de bénédictions. Ils étaient

tous taillés sur le modèle de cet évêque

Turpin, de la Chanson de Roland, qui fit à Roncevau

figure de preux parmi des preux.

C'est qu'ils étaient tout à la fois seigneurs temporels

et spirituels, et qu'ils avaient constamment à défendre

leurs terre. De là un penchant tout naturel pour la politique

et pour les armes.

Frère Guérin, évêque de Senlis, excellait

à la fois comme diplomate, et comme chef d'armées. Philippe-Auguste,

qui semble s'être connu en hommes, avait pour lui grande estime

et l'employait tour à tour comme ambassadeur et comme général.

***

Donc, le roi avait quitté Péronne le 23 juillet ; le 25,

il passait dans la plaine de Bouvines sans s'y arrêter et gagnait

Tournai .

Pendant ce temps, les Impériaux, partis de Valenciennes marchaient

à sa rencontre et se retranchaient aux environs de la petite

ville de Mortagne, dans un pays tout sillonné de petits cours

d'eau, de « watergands », comme on dit en Flandre, où

la cavalerie française, qui, était la meilleure part de

l'armée royale, n'eût pu les joindre.

Les deux armées étaient à peine à trois

lieues l'une de l'autre. Philippe-Auguste voulait marcher contre les

Alliés. Ses barons l'en dissuadèrent en raison des mauvaises

conditions du terrain ; il se rendit à leurs raisons.

Et c'est alors que, sur le conseil de frère Guérin, il

prit le parti de revenir en arrière pour trouver une plaine plus

favorable aux manoeuvres de sa cavalerie. Il quitta donc Tournai pour

revenir vers Lille en traversant la Marque à Bouvines. . Othon,

informé de cette marche en arrière, en conclut que le

roi de France, effrayé par le nombre formidable des coalisés,

fuyait. Il réunit à la hâte un conseil de guerre.

La plupart de ses alliés opinèrent pour la bataille.

Mais c'était un dimanche. Pouvait-on, sans péché,

verser le sang en un tel jour ? Othon, qui n'était pas très

bon chrétien, n'avait pas de tels scrupules.

- J'ai déjà, disait-il, gagné une bataille ce jour-là.

Seul, Renaud de Dammartin, comte de Boulogne, qui semble avoir été,

dans cette affaire, le seul chef intelligent et courageux, se prononçait.

contre l'attaque.

Il objectait que si les Français reculaient rien ne prouvait

que leur mouvement fut une fuite et qu'au surplus mieux valait les laisser

fuir et les poursuivre en occupant les terres qu'ils abandonnaient.

L'un des coalisés, Hugues de Boves, comte de Hollande, insinua

que c'était là conseil de lâcheté.

Renaud alors s'emporta :

- Sachez, lui répondit-il, que s'il y a bataille, j'y serai ou

mort ou pris, tandis que vous vous enfuirez, comme mauvais mécréant,

coeur failli que vous êtes

La prophétie, comme vous l'allez voir, se réalisa de point

en point.

L'attaque fut décidée.

Philippe-Auguste avait envoyé frère Guérin en reconnaissance

vers Mortagne. D'une hauteur qui dominait la plaine, l'évêque

vit l'armée impériale s'avancer, enseignes déployées,

les chevaux harnachés de fer, les sergents d'armes éclairant

la marche.

Tout des suite il courut prévenir le roi. Celui-ci tint conseil.

Mais on n'était pas plus perspicace dans un camp que dans l'autre,

car des barons français ne voulurent pas croire tout d'abord

à l'attaque. On décida, malgré les efforts de l'évêque,

de continuer la marche en arrière. Dejà, l'oriflamme de

Saint-Denis, suivie par les gens des communes, avait passé le

pont de Bouvines, quand l'avant-garde impériale engagea la bataille

avec l'arrière-garde de l'armée royale.

Philippe-Auguste, fatigué, s'était fait désarmer,

et se reposait sous un frêne auprès de l'église

de Bouvines. Frère Guérin, accouru, le morigéna

d'importance avec la liberté d'expression que les gens d'église

pouvaient prendre en ce temps-là, même vis-à-vis

des têtes couronnées.

- Que faites-vous là ? lui cria-t-il.

- Je me restaure, répondit le roi.

Et, en effet, le bon sire s'était fait apporter du pain qu'il

trempait dans du vin.

- Laissez votre pain et prenez vos armes, cria l'évêque,

car c'est la bataille ; et voici l'ennemi qui est à même

de nous.

Philippe-Auguste obéit.

On fit faire demi-tour à l'oriflamme ; l'armée française

entière fit face à l'ennemi. Et quand l'empereur Othon

arriva sur le lieu du combat, il fut fort surpris, alors qu'il croyait

l'armée en fuite, de la trouver rangée en ordre de bataille.

L'armée française étant de moitié moins

nombreuse que son adversaire, frère Guérin, qui dirigeait

le combat, l'étendit en un front immense.

- Le champ de bataille est vaste, disait-il aux chevaliers, étendez-vous

dans la crainte que l'ennemi ne vous tourne. Il ne faut pas qu'un chevalier

se fasse un bouclier d'un autre chevalier ; placez-vous de façon

à être tous de front.

Des fait, sur aucun point, l'armée ne fut tournée, et

la manoeuvre de l'évêque permit de mettre en ligne toutes

les forces françaises, tandis que du côté des Impériaux

de nombreux corps tenus en arrière restèrent inactifs.

On sait ce que fut cette bataille de géants et qu'à un

moment elle faillit être perdue par les Français, car le

roi fut sur de point d'être pris.

« Renaud de Dammartin, dit M Henri Malo, avait chargé la

bataille du roi qu'il prenait en flanc. Elle se trouvait dégarnie

de ses plus braves chevaliers, occupés à repousser les

Allemands. Grâce à cette circonstance le comte de Boulogne

put arriver jusqu'à Philippe-Auguste : il le renversa de cheval

d'un coup de lance, puis s'acharna sur lui à coups d'épée.

Bravement, Pierre Tristan descendit de cheval et s'interposa : il fut

tué à la place du roi, tandis que Galon de Montigni agitait

l'étendard royal en appelant à l'aide... »

Des chevaliers français accoururent, relevèrent le roi

et forcèrent Renaud à reculer.

Pendant ce temps, l'empereur Othon, assailli par un groupe de chevaliers

français, avait son cheval tué sous lui Un de ses hommes

lui ayant donné le sien, Othon tourna bride, et, tout d'une traite,

s'enfuit jusqu'à Valenciennes.

Philippe-Auguste l'apercevant qui se sauvait, s'écria :

- C'est tout ce que nous verrons de sa figure aujourd'hui.

Le comte de Flandre fut blessé, désarçonné

et fait prisonnier. Renaud de Dammartin, jeté à bas de

son cheval, allait être tué par un valet quand frère

Guérin arriva fort à point pour recevoir son épée

et lui sauver la vie.

Ce fut le dernier épisode de la journée

La plupart des chefs ennemis - et parmi eux Hugues de Boves, celui qui

avait taxé Renaud de couardise - avaient pris la fuite dès

qu'ils avaient vu le sort de la bataille compromis.

Comme le soir descendait sur la plaine de Bouvines, la belle armée

de l'empereur achevait de fuir en déroute et les trompettes françaises

sonnaient joyeusement. La coalition était écrasée,

la France était sauvée.

***

Pour dire ce que fut le résultat de cette victoire, je ne saurais

mieux faire que de reproduire ces quelques lignes du beau discours prononcé

ces jours derniers par M. Étienne Lamy, de l'Académie

française, lors de la pose de la première pierre du monument

qui perpétuera à travers les siècles dans la plaine

de Bouvines, le souvenir de la bataille

« Que Bouvines eût été notre défaite,

une mouvance féodale de plus démembrait la France... Mais

parce que Bouvines fut notre victoire, un glorieux portique fut ouvert

à la splendeur française de notre treizième siècle.

La solidité est éprouvée du bloc fait non seulement

de rêve, mais de fer, et ce fer devient aussitôt un aimant

qui attire les poussières féodales, les fixe, et s'accroît

d'elles. Par cette force grandissante est continuée l'oeuvre

civilisatrice. Une sollicitude qui veille sur les hommes de tout état

et les rapproche achève de former la nation. Déjà

sa conscience d'elle-même se révèle par son art,

qui naît de sa foi tout formé, et par sa langue, aussitôt

mère d'une littérature, et qui déjà raconte

au monde avide toutes les beautés de l'honneur... »

Oui, Bouvines fut le point de départ d'une ère de grandeur

pour la France. Car ce XIIIe siècle qu'un ministre mal informé

- ça arrive quelquefois aux ministres d'être mal informés

- traitait, il y a quelques années à la tribune, d'époque

barbare, fut au contraire un des plus grands siècles de notre

histoire. Bouvines l'avait ouvert glorieusement en affirmant la puissance

et la vitalité de la France.

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré du 26 juillet 1914