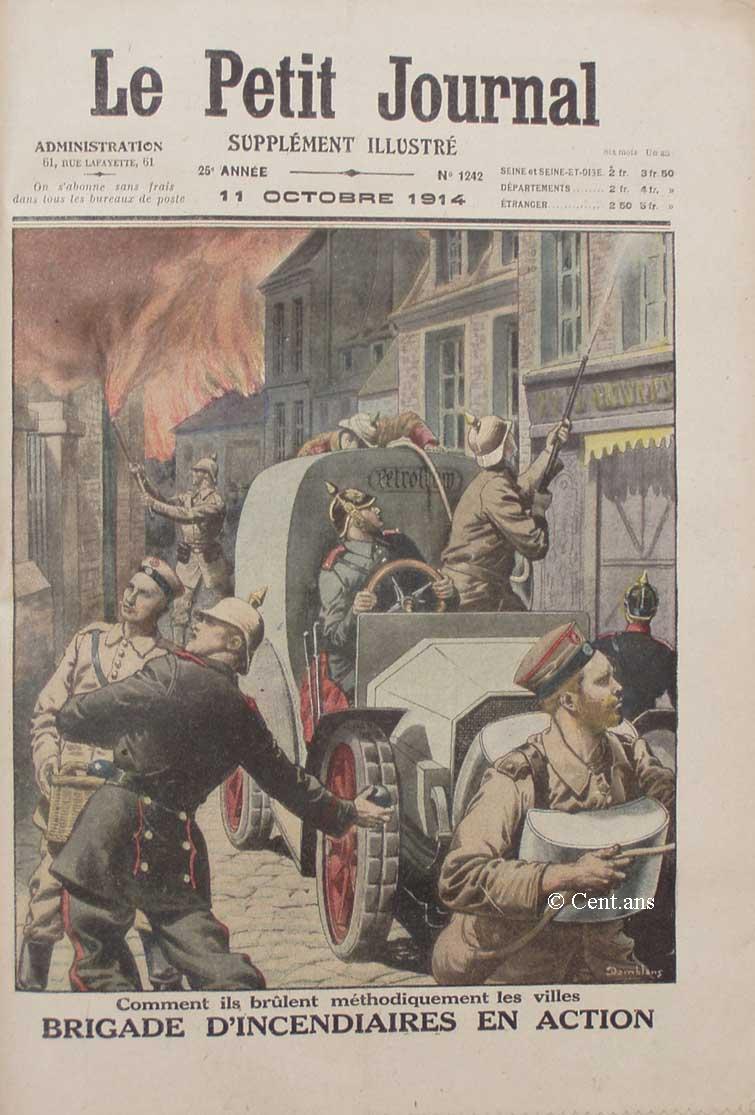

Comment ils brûlent méthodiquement les villes

BRIGADE D'INCENDIAIRES EN ACTION

« Tout ce qu'il y a d'élevé

et de noble dans la vraie culture de l'âme et de l'esprit, dans

le développement du genre humain, a atteint sa plus complète

sa plus pure expression dans le peuple allemand. »

Ces lignes sont extraites d'un journal allemand, bien entendu, de la

Deutsche Handelsblatt ; et celui qui des a écrites a

l'air vraiment d'un sinistre pince-sans-rire.

Ah ! parlons-en de la culture, de la civilisation allemande ; et vous

voyez comment ils la répandent. Avec des réservoirs à

pression contenant de l'essence de pétrole, et montés

sur auto-mobiles, ils parcourent les rues des villes, aspergent les

maisons, après quoi ils y jettent des grenades incendiaires.

Ils ont dans chaque corps, dans chaque régiment, une brigade

spécialement chargée de l'incendie. Les hommes qui la

composent portent des cuissons de fer-blanc attachés sur la poitrine

et contenant de l'essence ; ils entrent dans les maisons, les inondent

du liquide incendiaire ; ils ont des bâtons phosphoreux dont ils

enduisent les portes et les boiseries. Bref, on ne saurais organisation

plus parfaite et plus méthodique.

La voilà la culture allemande !

Elle a consisté surtout à développer chez les Allemands,

l'art de piller, de détruire et d'incendier !

VARIÉTÉS

LES VOLEURS

Pillage et butin. - Les vols des Allemands en 1792, en 1814, en 1870, en 1914. - Les « trouvailles » du Kronprinz.

Dans l'ouvrage bien connu de A. Salières

sur la Guerre, au chapitre sur le Droit des gens,

je lis :

« Autrefois, les armées vivaient aux dépens des

habitants du pays ami ou ennemi, les rançonnant, les ravageant,

les dépouillant de la façon la plus injuste et la plus

cruelle. « La guerre nourrit la guerre » disait-on.

« Le droit des gens actuel réprouve ces coutumes barbares

et interdit le pillage et le butin... »

Eh bien, m'est avis que les Allemands s'en moquent un peu du droit des

gens actuel.

« Les armées, ajoute le même auteur, doivent respecter

les biens publics et privés... »

Or, on sait comment les Allemands les respectent les biens publics et

privés ; on sait de quelles formidables contributions ils ont

frappé les villes occupées par eux, comment ils ont rançonné

les populations, comment, après avoir pillé les maisons,

ils les ont incendiées méthodiquement. On sait encore

jusqu'à quel point ils ont poussé la frénésie

des réquisitions, et l'on a cité à ce propos l'exemple

du fameux colonel Kintzel qui, à Valenciennes, où il commandait,

réquisitionnait tout, jusqu'au papier à lettres, aux enveloppes,

aux cartes à jouer, jusqu'aux bretelles, jusqu'aux cuillers,

fourchettes et couteaux.

Quant au pillage et au butin qu'interdit le droit des gens, les Prussiens

de Von Klück, de Von Bülow et du Kronprinz s'en privèrent

peut-être moins encore que ceux de Brunswick en 1792, ceux de

Blücher en 1814 et ceux de Bismarck et de Moltke en 1870.

A la vérité, ce peuple ne fut jamais qu'un ramassis de

pillards et de voleurs. Il est dans sa naturel. il est dans ses instincts

de détruire sans but et de rapiner. Lisez les livres d'Arthur

Chuquet sur la Première invasion prussienne et la Retraite

de Brunswick, vous y trouverez des témoignages de ce goût

du pillage qu'en dépit de la « kultur » germanique

l'atavisme a précieusement conservé chez les Prussiens

d'aujourd'hui.

« Presque, toujours, dit l'historien, le soldat prussien abusait

des droits de l'envahisseur. En Hollande, en Lorraine, en Champagne,

il commit à plaisir les plus grands dégâts. Si ses

tentes n'arrivent pas, si le pain lui manque, si la pluie ou la chaleur

lui semble insupportable il s'en prend aux habitants du pays, il les

insulte, il les maltraite, il saccage les villages, il incendie les

maisons. Après Valmy, il n'était plus bon qu'à

piller.... »

Vous voyez qu'après cent vingt ans, le soldat prussien n'a guère

changé, en 1914 comme en 1792, après comme avant la défaite,

il n'est bon qu'à piller.

Et il pillait tout le monde, le pauvre comme le riche. Goethe raconte

avec indignation en comment il vit, à Sivryles-Buzancy, des hussards

prussiens enlever à un pauvre tisserand le métier qui

le faisait vivre.

***

En 1814, les Prussiens de Blücher ne firent pas mieux que leurs

devanciers de 1792. M. Gaston Deschamps publiait l'autre jour, dans

le Temps, un curieux rapport rédigé à

cette époque par le maître de poste de Château-Thierry,

victime du pillage et des déprédations des Prussiens après

la bataille de Montmirail.

Avant la bataille, ils se vantaient d'aller bientôt brûler

Paris, mais après que Napoléon les eut culbutés,

ils ne pensèrent plus qu'à piller la ville qu'ils étaient

forcés d'évacuer. « Tant dans le faubourg que dans

la ville, dit le maître de poste, ils ont commis tous les crimes

». Et lui-même expose les rapines dont- il fut personnellement

l'objets :

« Ils m'ont pris 16 de mes meilleurs chevaux, mes harnais de poste,

30,000 hottes de foin, 11 muids d'avoine en grains. 3,000 à 4,000

gerbes de blé, 1,000 gerbes de seigle, 3,000 à 4,000 gerbes

d'avoine, mes menus grains, toutes mes provisions d'hiver, enfin tous

mes vins en bouteille ; ils m'ont pris mon linge de corps, mes habits,

ceux de mon enfant, de mon épouse... Enfin, ils nous ont pris

jusqu'à la batterie de cuisine... »

Et le maître de poste ajoute ce trait caractéristique :

« Au moment du départ, un des princes

de Prusse dînait à la maison de poste. Furieux de voir

son repas interrompu par une retraite précipitée ce prince

réquisitionna un postillon, nommé Lejeune, pour s'en aller

à Reims par la traverse. Le maître de poste fit observer

que ce postillon était très fatigué, hors d'état

de marcher.

« - Je vous donne ma parole d'honneur, dit le prince, que je ne

l'emmènerai pas plus loin qu'une demi-lieue. Je vous le renverrai.

»

« Le lendemain, comme Lejeune ne revenait pas, on se mit à

sa recherche. La femme et les enfants de l'infortuné postillon

le retrouvèrent dans un bois, près de Bezu-Saint-Germain.

Le malheureux gisait, assassiné. »

***

Faut-il rappeler tout ce que ces bandits volèrent en France en

1870 ? Un volume n'y suffirait pas. Partout, avant d'incendier - et

Dieu sait s'ils incendièrent ! - ils commencèrent par

piller. On sait, de reste, quel goût spécial ils témoignèrent

alors pour nos pendules. Rien qu'à Châteaudun, plusieurs

centaines de maisons, pétrolées par eux, furent vidées

auparavant.

C'est là, d'ailleurs, qu'un de leurs officiers reçut d'une

Française une jolie leçon.

Cet officier - un commandant - logé chez Mme P..., petite-fille

du général Oudinot. avait, sans vergogne, pillé

la propriété de son hôtesse. Au moment où

il se disposait à partir, emportant une foule d'objets volés,

Mme P.. lui mit sous les yeux une lettre de remerciements signée

de plusieurs Allemands qui témoignaient au général

Ondinot leurs remerciements pour la protection qu'il avait assurée

à leurs biens lorsqu'il était gouverneur de Berlin.

- Voilà, monsieur, lui dit-elle, comment mon grand-père

a agi chez vous.... En ce temps-là, on n'emportait pas les pendules

!

***

Il faut croire que, depuis quarante-quatre ans, la « Kultur »,

la fameuse « Kultur » allemande a surtout développé

chez nos ennemis les instincts de pillage et de vol dont ils avaient

naguère donné tant de probants témoignages. Car,

plus encore qu'en 1792, qu'en 1814, qu'en 1870, les Allemands ont multiplié

les brigandages.

Et, comment s'étonner de tant de rapines quand on voit des officiers,

et même un prince, l'héritier du trône en personne,

en donner l'exemple.

A Compiègne, les officiers ont dévalisé de la cave

aux combles la plupart des maisons où ils étaient logés.

La maison de M. Dorsetti, notamment, située en face du palais,

a été littéralement mise à sac sous les

yeux de tout le personnel du palais.

On a pu voir, durant deux jours, les soldats et les sous-officiers aller

et venir de la maison Dorsetti au palais, portant de gros paquets qui

étaient aussitôt défaits et d'où l'on tirait

des pièces d'argenterie, des bijoux, des bibelots, que les préposés

à ce service examinaient minutieusement, montraient à

des officiers passant par là, et, selon leur importance ou leur

valeur, empaquetaient et cachetaient, non sans avoir pris soin, avant

de les ranger dans les wagons, de les faire enregistrer par un sous-officier

installé devant une table, auprès des voitures.

Ce fut le pillage méthodique, réglemente, le pillage bien

ordonné, le pillage vraiment allemand.

Combien d'autres exemples pourrait-on citer encore ?... Un seul suffira.

Celui-là prime tous les autres. Au château de Baye, ce

ne sont plus des soldats, ce ne sont plus même des officiers,

c'est le kronprinz lui-même qui vole. Il fait briser les vitrines

contenant toutes les merveilles que le baron de Baye a réunies

pendant toute une vie consacrée à l'art, à la science,

à l'archéologie. Il prend tout les bijoux, les armes,

les vases précieux, les coupes d'or ciselé, les merveilleuses

icônes, les tapisseries, les tableaux, les miniatures. Il fait

emballer tout cela soigneusement dans des caisses... et en route pour

Berlin !

Voilà comment on se compose des collections à bon marché

!

Et ce qui est monstrueux, c'est le cynisme avec lequel ces pillards

tirent profit de ce qu'ils ont volé. On m'a montré un

jour un journal badois dans lequel se trouvait cette annonce :

« A vendre, pour cause de départ, superbe pendule antique

à sujets bronze doré, style premier Empire, provenant

du siège de Paris. »

Et, dans le catalogue d'un marchand de curiosités d'Ulm, j'ai

relevé une autre fois cet article :

« Jeu de cartes de la reine Hortense - relique napoléonienne.

- trouvé (gefunden) au château de Saint Cloud, en 1870.

«

« Trouvé » ! ne trouvez-vous pas que « trouvé

» est une trouvaille ?... En 70, ils ont « trouvé

» le jeu de cartes de la reine Hortense à Saint-Cloud ;

cette fois, à Compiègne, ils ont « trouvé

» l'échiquier de Napoléon, et ils en ont emporté

les pièces. Soyez sûrs qu'ils vendront tout cela et qu'ils

en tireront profit.

Mais comment ce peuple ne serait-il pas un peuple de bandits quand ceux

qui le mènent et auxquels il obéit lui donnent l'exemple

d'un tel brigandage éhonté ?

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré du 11 octobre 1914