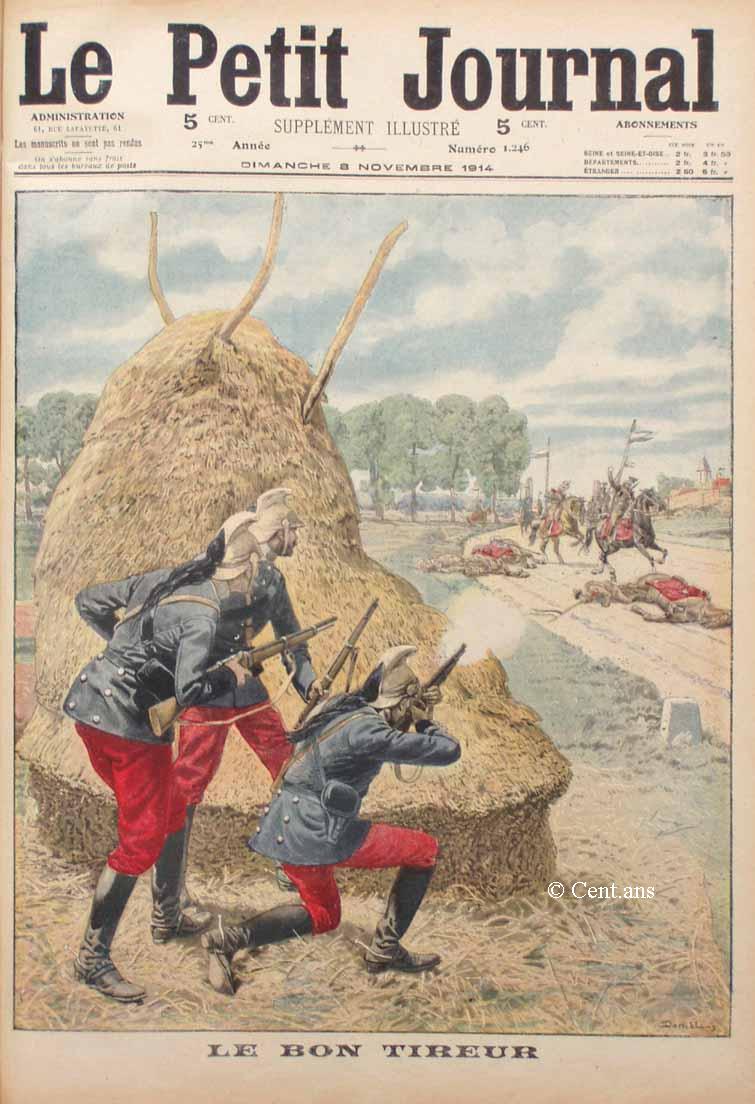

LE BON TIREUR

A douze kilomètres des faubourgs de Lille,

un pont tournant enjambe le fleuve. Point stratégique d'importance

: il faut arrêter la poussée des adversaires sans faire

sauter le pont. Le colonel du ...e dragons appelle le cavalier Fricard,

le premier tireur de son régiment. « A toi l'honneur !

» lui dit-il simplement. Avec deux compagnons qui lui tiennent

les carabines prêtes, Fricard se cache derrière une meule,

à 70 mètres du pont. Deux lanciers arrivent en éclaireur,

au petit trot : il les tue. Trois ensuite : il les tue encore. Cinq

uhlans, dix minutes plus tard, subissent le même sort. A chaque

coup, Fricard fait mouche. Il en tue trente ainsi à la suite.

Ces trente morts, mieux que tout vivant, ont gardé tout le jour

le pont inaccessible. Le soir, en rentrant, devant les hommes, le colonel

du ...e dragons a embrassé Fricard

VARIÉTÉ

TOMMY

Le nom familier du soldat anglais. - Tableau de recrutement. - Un troupier bien traité. - Quelques bons exemples. - « Shall we kin ? - Yes !

« Tommy » c'est le nom familier

du troupier anglais, comme « Bobby » est celui du policeman

londonien. Ou plutôt Tommy est le prénom du soldat britannique.

Quand on parle de lui, on l'appelle Tommy Atkins, comme nous appelons

le nôtre Chauvin ou Dumanet.

D'où lui vient, me direz-vous ce nom de Tommy Atkins ?... Voici

l'explication donnée par « le Times ».

« En 1857, lors de la rébellion de Lucknow, les Européens

s'enfuirent. En route, ils rencontrèrent un soldat du régiment

d'infanterie légère du duc de Cornwall en sentinelle.

Ils lui demandèrent de fuir avec eux. Il refusa et fut tué.

Il s'appelait Thomas Atkins et ainsi, pendant la révolte des

Indiens, chaque fois qu'un exploit courageux était accompli,

on disait « C'est digne d'un vrai Tommy Atkins ».

Vous voyez que le sobriquet donné aux soldats anglais est un

sobriquet des plus honorables ; et nous savons, d'autre part, combien

ils s'efforcent de s'en montrer dignes.

Jusqu'à ces derniers temps, nous ne connaissions Tommy que sous

la forme du joli soldat pommadé qui s'en va par les rues de Londres,

la toque sur l'oreille, la jugulaire sur le menton, la badine à

la main, sanglé dans sa tenue collante, si collante qu'on croirait

qui elle va craquer de toutes parts au moindre de ses mouvements ; nous

n'avions vu que Tommy, soldat d'opéra-comique, coqueluche des

petites bonnes et des barmaids qui raffolent de sa belle prestance sous

l'uniforme.

Mais Tommy est venu à la guerre et s'est révélé

à nous - et surtout aux Allemands - sous un tout autre aspect.

Les Anglais peuvent être fiers de leurs soldats : les filleuls

de Tommy Atkins n'ont pas dégénéré

***

Nul n'ignore qu'en ce qui concerne le recrutement, l'Angleterre en est

encore au point où nous en étions sous l'ancien régime

: le sergent recruteur - personnage préhistorique sur le continent,

- en reste le facteur unique.

Le sergent recruteur est un des types les plus caractéristiques

de la rue londonienne. Qui ne l'a vu, sanglé dans sa veste rouge,

aux manches triplement chevronnées, arpentant le trottoir et

guettant sa proie ?

Trafalgar-Square est un des lieux élus pour ses opérations.

Aux grilles de la National-Gallerry, il accroche de grandes pancartes

en couleurs représentant les plus beaux uniformes de l'armée

: tuniques écarlates, gigantesques bonnets à poil, dolmans

rehaussés de tresses d'or, casques étincelants, panachés

de rouge ou de blanc.

Bientôt les passants s'arrêtent, ouvriers sans travail,

employés sans place, que suggestionne la vue de tous ces beaux

habits. Alors, la lâche du sergent recruteur commence.

Éloquemment, il décrit à son auditoire les charmes

et les profits du métier militaire : peu de chose à faire,

un superbe costume, une haute paie d'un shilling par jour en arrivant

au corps, et qui peut monter jusqu'à un shilling neuf pence si

vous êtes bien noté ; La perspective de devenir caporal,

avec deux shillings huit pence ; sergent, avec quatre shillings ; adjudant,

cinq shillings, et même six, après trois ans de grade.

Est-ce que cela, ne vaut pas mieux que de traîner les rues à

la recherche d'un travail problématique et peu rémunérateur

?

Bon nombre se laissent convaincre : le sergent les emmène à

la caserne voisine ; ils n'ont plus qu'à passer sans la toise

et à signer l'engagement ; ils touchent le shilling du roi ;

et les voilà soldats de Sa Gracieuse Majesté.

Il s'agit maintenant de se montrer digne de porter l'uniforme. Les soldats

nouvellement recrutés sont retenus à la caserne tant qu'ils

n'ont pas acquis cette désinvolture spéciale qui caractérise

le militaire anglais. Pour être admis à se promener par

la ville, il faut que, sanglés, cirés, coiffés

la taille serrée dans le ceinturon, le stick à la main,

ils sachent marcher, bien cambrés pour faire ressortir l'élégance

de leur uniforme. Un soldat ridicule déshonorerait les couleurs

du roi.

Et notez que ce ne sont pas seulement les officiers qui exigent cette

aisance dans la tenue ; ce sont les soldats eux-mêmes, les anciens

qui se chargent d'inspirer aux recrues le sentiment de l'amour-propre

militaire. Dès que le « bleu » arrive dans la chambrée,

son voisin de lit, un ancien, ne manque jamais de lui faire un petit

sermon afin d'éveiller chez lui l'orgueil de son nouvel état

:

- Vous avez, lui dit-il, à apprendre à marcher comme un

soldat, à vous habiller comme un soldat, à penser comme

un soldat, à être un soldat.

C'est que, ainsi que l'observe fort justement un écrivain qui

a observé Tommy Atkins chez lui, « le fantassin de Sa Majesté

est aristocrate à sa manière. Il constitue une caste à

part, fermée et spécialisée, placée au-dessus

de la plèbe, par son aisance, par sa propreté, par son

élégance, par ses traditions et par ses relations. »

Et cet orgueil professionnel du soldat anglais constitue un excellent

exemple dont nos Chauvins et nos Dumanets pourraient quelquefois s'inspirer.

***

Nul n'ignore que de tous les soldats européens, Tommy est le

mieux habillé et le mieux équipé, il est aussi

le mieux traité.

En garnison comme en campagne, il reçoit ample pitance. Trois

repas par jour : déjeuner à 8 heures, café ou thé,

pain et beurre ; à 1 heure : dîner, trois quarts de boeuf

et légumes ; à 5 heures : thé, pain et beurre.

Ce régime, s'il n'est compensé par une grande activité

dans les exercices, est de nature à faire engraisser les troupiers.

C'est, du reste, ce qui fut constaté maintes fois par les généraux

inspecteurs. Il y a quelques années, le ministre de la Guerre

adressa, à ce sujet, à tous les chefs de corps de cavalerie

un rescrit qui contenait le passage savant :

« Il est indéniable qu'un grand nombre de cavaliers augmentent,

pendant leurs années de service, d'embonpoint et de poids, à

tel point que non seulement ils deviennent complètement inaptes

pour le service actif, mais fatiguent les chevaux et les font réformer

prématurément »

D'ailleurs; il est indispensable de donner aux soldat anglais cette

substantielle nourriture si l'on veut obtenir de lui un service irréprochable.

Tommy est de l'avis de ce tourlourou d'Albert Guillaume, qui, aux observations

que lui faisait le sergent sur son tir, répondait : « On

tire comme on est nourri ». Le soldat anglais se bat comme il

est nourri. Cette race vigoureuse et fière, solidement musclée,

a besoin de rosbif pour être vaillante. Pas de bœuf, pas

de soldat

Le général Foy, qui a vu de près les troupes anglaises,

a porté sur elles dans son Histoire de la Guerre de la Péninsule

un jugement qui resta toujours vrai :

« On ne dira pas des Anglais, dit-il, qu'ils étaient braves

à telle rencontre ; ils le sont toutes les fois qu'ils ont dormi,

bu et mangé. Leur courage, plus physique que moral, a besoin

d'être soutenu par un traitement substantiel. La gloire ne leur

ferait pas oublier qu'ils ont faim ou que leurs souliers sont usés

»

L'intendance anglaise qui sait cela fort bien, se garde d'imposer à

Tommy la moindre privation ; et tous ceux qui ont vu les Anglais au

cantonnement ont été émerveillés de l'organisation

de leurs ravitaillements et du sens pratique qui préside à

l'entretien et à la nourriture du soldat.

Car Tommy n'a pas seulement besoin d'être bien nourri ; il veut

encore être propre ; et, pour lui, l'hygiène du corps va

de pair avec le bon état de d'estomac.

Ce ne fut pas une des moindres surprises de nos soldats que de voir

leurs camarades anglais faire tranquillement leur toilette dans la tranchée,

sous le feu des shrapnells, et tirer, des poches à soufflets

si commodes de leurs costumes khaki, tout ce qu'il faut pour se faire

la barbe et se débarbouiller.

On conte même qu'à maintes reprises, Tommy, quelque peu

scandalisé de voir son ami Dumanet privé de tout le nécessaire

en matière d'hygiène et de propreté, s'institua

barbier et se fit un plaisir de raser le camarade et de lui couper les

cheveux. sont là de bons petits services qui entretiennent l'amitié

; et aussi de bons petits exemples dont notre administration militaire,

espérons le, fera son profit. On nous parlait depuis longtemps

de l'esprit pratique des Anglais : cette fois, nous l'avons vu à

l'oeuvre. Il y a tout lieu de penser, que pour toutes ces questions

si délicates du ravitaillement, de la cuisine, de la propreté,

de l'hygiène, de l'habillement, de l'équipement, tous

les excellents exemples qu'ils nous ont apportés ne seront pas

perdus.

***

Quant à la valeur militaire de Tommy, nous la connaissions depuis

longtemps, et la présente guerre ne fait que confirmer ce que

nous en savions.

Henry Houssaye, le grand historien de « 1814 » et de «

1815 », écrivait naguère :

« Le soldat anglais, du temps de Wellington - et il y a de grandes

probabilités pour qu'il soit encore le même, puisque ni

la race ni le recrutement n'ont changé - est robuste, brave,

bon tireur, tenace et bien discipliné au feu. En position, il

s'enracine. A Waterloo, des carrés soutinrent, sans se laisser

entamer, jusqu'à onze charges de cavalerie... »

Cette ténacité, ce stoïcisme dans la bataille, ce

sang-froid, cette adresse, sont les qualités dominantes du soldat

anglais de 1914, comme elles le furent de son ancêtre d'il y a

un siècle.

Ces jours derniers, d'un balcon du Petit journal nous regardions

passer un détachement de ces superbes soldats qui s'en allaient

prendre un train à la gare du Nord pour partir sur le front.

Ils marchaient, d'une belle allure en chantant en français la

Marseillaise, et ils la chantaient fort bien, peut-être

avec moins de flamme que nous, mais avec un sentiment du rythme que

les Français n'ont pas toujours.

Le couplet fini, l'un d'eux lança cette question d'une voix sonore

:

- Are we down-hearted ? (Avons-nous le coeur serré ?)

- No ! répondirent-ils d'un seul cri.

- Shah we kin ? (Serons-nous vainqueurs ?) répéta

la même voix.

- Yes !

Et ce Yes eut un écho, profond dans les coeurs de tous

ceux qui se trouvaient là.

Oui, braves soldats du roi George, vous serez vainqueurs, et vous partagerez

avec vos frères en héroïsme, les soldats français,

belges, russes et serbes, la gloire d'avoir vaincu pour la cause sacrée

de la civilisation et du droit.

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré du 8 novembre 1914