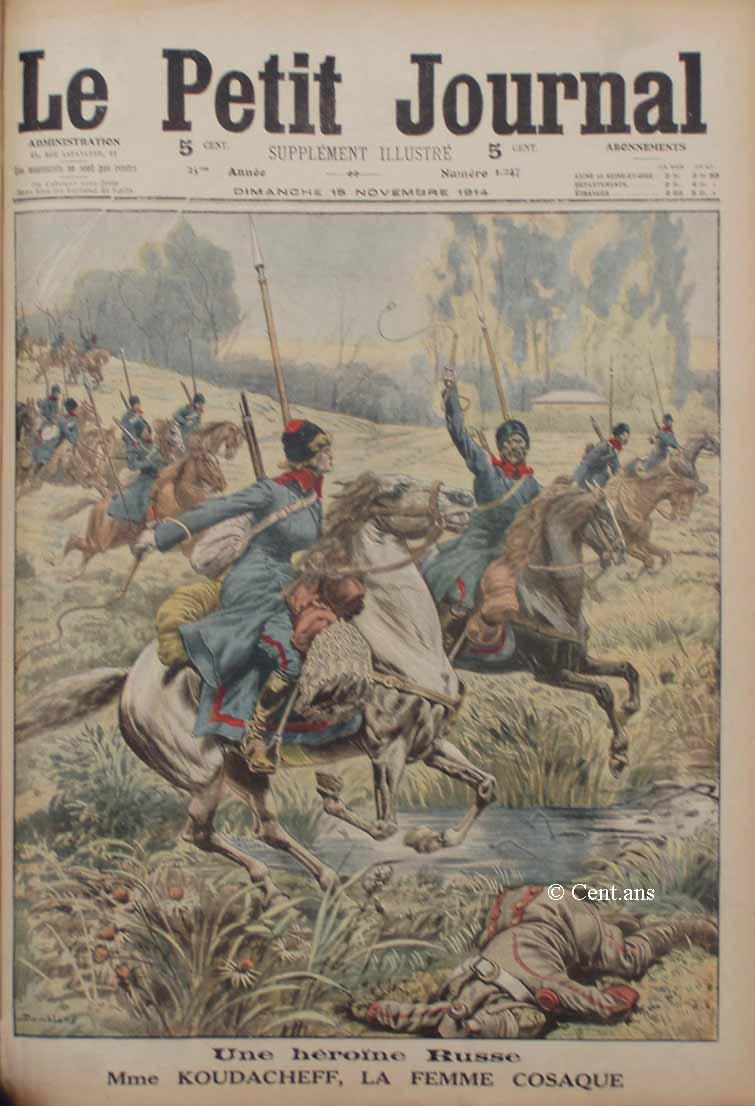

Une héroïne russe

LA FEMME COSAQUE

La femme slave prend volontiers sa part des périls

de la guerre. On sait que dans l'armée serbe, pendant

la guerre contre la Turquie maintes femmes se firent remarquer par leur

courage.

Dans l'armée russe, en ce moment, on compte plusieurs femmes.

Dernièrement, à l'hôpital de Kiew, arrive un petit

cosaque blessé.

Lors d'une récente bataille, ce petit cosaque avait recueilli

un grand diable de fantassin qu'un éclat d'obus avait couché.

Il l'avait emporté sur sort cheval rapide, et, comme il galopait

vers une ambulance, une balle l'avait atteint lui-même.

Il fallut alors évacuer sur Kiew avec les autres blessés

le grand fantassin et le petit cosaque.

Et à l'hôpital on reconnut que ce petit cosaque était

une toute jeune femme. Son mari est officier. Lui parti, elle s'ennuyait

à la maison ; et, pour se distraire, elle s'était engagée

comme volontaire à la suite d'une « sotnia ».

Mais la femme cosaque la plus célèbre est Mme Koudacheff,

l'exploratrice bien connue.

Elle a été versée dans l'armée du général

Rennenkampf, où elle est attachée au service des reconnaissances.

VARIÉTÉ

LES FEMMES ET LA GUERRE

Les combattantes - Les ambulancières.

-L'énergie d'une femme : Mme Macherez à Soissons. - Les

femmes à la caserne.

Le sentiment du devoir et l'amour du pays.

Lamartine, parlant des femmes en temps de guerre,

disait : « Par la pitié, elles se dévouent, par

l'enthousiasme, elles s'exaltent. Exaltation et dévouement, n'est-ce

pas là tout l'héroïsme ? »

Toutes les nations ont dans leurs annales quelques traits de cet enthousiasme

féminin, qui poussa les héroïnes aux armées

et fit parfois d'une femme la libératrice de sa patrie. Mais

aucune n'en a autant que notre pays. Si la miraculeuse figure de Jeanne

d'Arc domine de cent coudées et rejette dans l'ombre toutes celles

des autres guerrières françaises, celles-ci n'en sont

pas moins innombrables. Leur seule énumération emplirait

nos colonnes. Depuis Velléda, depuis les femmes gauloises et

les femmes franques qui suivaient leurs époux et leurs frères

au combat, dans toutes les guerres où leurs foyers furent menacés

on vit des femmes françaises se lever pour les défendre.

On en vit chevaucher sur les routes interminables qui menaient en Palestine

à la suite des chevaliers croisés. On en vit, pendant

la guerre de Cent Ans, qui prenaient la place de l'époux mort

ou prisonnier, et défendaient leur castel ou menacent leurs troupes

au combat. Les guerres de religion, la Fronde suscitèrent un

nombre incalculable d'héroïnes. Quant aux guerres de la

Révolution, elles précipitèrent aux armées

des familles entières, hommes, femmes, enfants, tous volontaires

prêts à mourir pour le salut de la République.

Au mois de juillet dernier huit jours avant qu'éclatât

la guerre, nous inaugurions à Mortagne du Nord, sur cette frontière

franco-belge, témoin des luttes les plus glorieuses et les plus

acharnées, un monument aux soeurs Fernig, les héroïnes

de Jemappes. Ce fut une cérémonie modeste - trop modeste

car le gouvernement français n'avait pas cru devoir s'y associer

- mais où Français et Belges communièrent dans

l'admiration des deux filles glorieuses qui avaient si vaillamment combattu

pour l'honneur de la France et pour l'indépendance de la Belgique.

Quelques jours plus tard, comme au temps de Jemappes, Belges et Français

se retrouvaient côte à côte devant la Meuse unis

pour la cause de la civilisation et du droit.

Dans les guerres du premier et du second empire, que de dévouements

féminins se manifestèrent ! On sait quel fut le rôle

de toutes ces vivandières, qui, tantôt faisaient le coup

de feu comme de braves soldats, tantôt, transformées en

soeurs de charité, soignaient les blessés à l'ambulance

ou leur portaient secours sous le feu de l'ennemi.

On ne célébrera jamais assez l'héroïsme et

l'abnégation des femmes de l'Année Terrible, volontaires

engagées dans les corps francs, receveuses des postes assurant

leur service sous le feu de l'ennemi, ou même simples ménagères

parisiennes qui souffrirent sans se plaindre toutes les horreurs du

siège, et dont Victor Hugo disait :

Sous l'étreinte inhumaine,

L'homme n'est que français mais la femme est romaine,

***

Les enthousiasmes guerriers sont aujourd'hui interdits aux femmes, mais

il leur reste le droit au dévouement et à la pitié

et c'est un droit qu'elles exercent mieux que jamais.

Les sociétés de la Croix-Rouge, les y ont admirablement

préparées. Sait-on que ces sociétés, depuis

une vingtaine d'années, ont fait l'éducation de quarante-mille

Françaises environ. Elles leur ont appris, dans leurs dispensaires,

les règles de l'hygiène et la science des pansements.

Bien avant cette guerre, nombre d'entre elles étaient allées

au Maroc exercer leur mission de pitié ; et elles y avaient servi

doublement la cause française, en soignant non seulement les

soldats de France, mais encore des indigènes, dont elles éveillèrent

ainsi la sympathie et la reconnaissance pour notre pays.

Le rôle de ces femmes qui luttent obscurément dans les

hôpitaux et les ambulances, contre la souffrance et la mort, n'est

pas moins héroïque que celui des combattants. Songe-t-on

à tout ce qu'il faut de courage et de sang-froid pour vivre jour

et nuit au milieu des horreurs que la guerre a causées, pour

voir sans cesse couler le sang, pour entendre les plaintes et trouver,

avec les soins qui soulagent, les paroles qui consolent.

Les femmes de France ont toujours excellé dans ce rôle

qui exige de la vaillance, de la bonté, du dévouement.

En 1871, après la guerre, au moment où les troupes allemandes

allaient regagner leur pays, le médecin en chef d'un corps allemand,

vint trouver la directrice d'une ambulance française où

des blessés ennemis avaient été admirablement soignés

et guéris.

- Madame, lui dit-il, nous ne voulons pas quitter le sol de France sans

venir vous remercier, non seulement au nom de la nation allemande, mais

au nom de l'humanité ; vous nous avez forcés à

nous incliner également devant la charité et devant le

patriotisme des femmes françaises.

Les blessés allemands soignés aujourd'hui dans nos ambulances

pourront, s'ils ont quelque sentiment de la reconnaissance, rendre pareil

témoignage aux ambulancières françaises. C est

encore une des vertus de ces femmes admirables. Elles ne font point

de catégories entre ceux qui souffrant, et elles soignent avec

le même dévouement amis et ennemis.

Pouvons-nous espérer qu'il en est de même de l'autre côté

de la frontière ?...

***

Mais les énergies féminines ne se seront pas seulement

manifestées, dans cette guerre, au chevet des blessés.

La guerre finie, nous saurons sans doute combien elles ont empêché

de pillages et de déprédations. Il est plus d'une de nous

villes envahies où, les hommes ayant dû fuir pour éviter

d'être emmenés en Allemagne, ce sont les femmes qui défendirent

seules leur foyer et leurs biens contre les convoitises de l'envahisseur.

Combien d'entre elles furent victimes de ses brutalités !

On vit même parfois des femmes prendre la place de magistrats

municipaux défaillants et sauver leur cité du pillage

et de la destruction.

Tel fut le rôle rempli par Mme Maclerez, à Soissons

Cette ville avait été abandonnée par les autorités

locales. Quand les Allemands s'y présentèrent, Mme Macherez,

veuve d'un ancien sénateur de l'Aisne, eut le courage d'aller

au devant d'eux et d'assumer la mission périlleuse que les représentants

de la ville avaient abandonnée.

- Où est le maire ? demanda le major allemand.

- Je n'en sais rien. Mais si le maire n'est pas là, je n'offre

à le remplacer, et je réponds de tout.

- Il me faut le maire, reprit le Prussien. Trouvez-le ou je vous fusille.

- Eh bien, fusillez-moi, répondit Mme Macherez.

Surpris par l'énergie de cette noble femme, l'Allemand s'adoucit

et consentit à traiter avec elle. Mme Macherez discuta pied à

pied les conditions de l'occupation et tint tête à l'ennemi.

Elle parvint par son attitude à en imposer à la soldatesque

teutonne et à préserver la ville des déprédations

dont elle n'eût pas manqué d'être victime si les

envahisseurs n'avaient pas trouvé à qui parler.

Combien d'hommes n'eûssent pas montré, en pareille circonstance,

l'énergie virile de cette femme !

***

Si la guerre avait été retardée de quelques années,

nous aurions peut-être vu les femmes allemandes y prendre leur

part.

Le service militaire féminin est, en effet, un problème

qui passionne nos ennemis. Préoccupés de mettre en ligne

le plus grand nombre possible de combattants, ils pensent depuis longtemps

déjà à confier aux femmes tous les services administratifs

de l'armée, afin de réserver uniquement aux hommes le

rôle actif de combattants.

Dès 1905, un projet avait été soumis dans ce but

au gouvernement allemand.

L'auteur de ce projet disait :

« L'homme paie sa dette à la patrie ; puisque la femme

veut être son égale, que ne paie-t-elle pas la sienne ?

»

Ce principe posé, il réclamait le service obligatoire

pour les femmes. A l'âge de la conscription, elles eussent passé

devant un conseil de révision chargé de choisir les sujets

normaux de corps et d'esprit. Voici la soldate (excusez ce féminin

) à la caserne. On l'instruit dans les services auxiliaires,

on la dresse à la discipline, à l'ordre, à l'exactitude.

On l'initie, en même temps, à toutes les obligations de

la femme dans le mariage, afin, que, sortie du régiment, elle

soit une ménagère parfaite et ne manque pas d'apporter

dans son ménage toutes les vertus.

Bien entendu, elle porte un uniforme. En Allemagne, où les moindres

fonctionnaires ont une tenue, cela va sans dire.

Ce rêve du caporalisme appliqué à la plus belle

moitié du genre humain ne manqua pas d'être repris par

les suffragettes d'outre-Rhin. Celles-ci, l'an dernier, renouvelèrent

le projet. Elles demandaient à passer deux années à

la caserne, et à y exercer les fonctions réservées

à leur sexe. Magasins d'habillement, buanderies, infirmeries

eussent été leur domaine.

C'est le plus sérieusement du monde qu'on agitait ces questions

en Allemagne.

Et, peu de temps avant la guerre, l' « Union des femmes patriotes

du Rhin inférieur » décidait de faire des démarches

auprès du gouvernement pour que les femmes allemandes fussent

enrôlées en temps de paix comme en temps de guerre.

Rendons cette justice aux femmes de France : elles n'ont jamais pensé

qu'il fùt pour elles nécessaire d'aller à la caserne

pour apprendre leur devoir vis-à-vis du pays. Au temps, des Croisades,

déjà, elles le pratiquaient sans avoir eu besoin de l'apprendre.

Les historiens nous montrent les femmes nobles suivant l'armée,

et parcourant les champs de bataille après la mêlée,

un vase d'eau fraîche sur l'épaule pour étancher

la soif des blessés et panser leurs plaies.

Aujourd'hui, sans qu'il ait fallu les enrégimenter, les femmes

de notre pays continuent à se consacrer à cette pieuse

et, héroïque mission.

Et, pour qu'elles accourent quand l'intérêt du pays l'exige,

point n'est besoin qu'on les appelle à la caserne. Elles ont

pour se dévouer spontanément à l'oeuvre d'héroïsme

et de pitié deux raisons suffisantes : le sentiment du devoir

et l'amour du pays.

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré du 15 novembre 1914

Conseils Pratiques

Pour des raisons trop longues à développer ici, il a été

décidé que le deuil des Morts pour la Patrie, ne serait

pas porté avec l'austérité des deuils ordinaires.

Pas de longs voiles, pas de grands châles, pas d'exagération

de crêpe. Ceci est un hommage et une manifestation dont il faut

comprendre, le sens. La Famille française donne ses fils à

la Patrie... Ceux-ci sont des « Héros » qu'on ne

doit pleurer que dans le secret de son coeur. Leur fin est un sacrifice

glorieux dont nous avons, le droit de souffrir, mais que notre devoir

est d'accepter.

Par conséquent, toutes celles d'entre nous qui seraient empêchées

pour des causes quelconques de se faire la « toilette de deuil

» habituelle, sauront qu'elles se maintiennent dans la «

note juste »...

Les robes noires, les robes teintes avec un peu de crêpe, ce qu'il

en faut pour consacrer le caractère de la mise, seront utilisées

sans frais. Entre deux dépenses, mieux vaut restreindre celle

qui profiterait à un commerce, hélas ! trop prospère

en ce moment, et reporter l'économie réalisée sur

les industries et les gens qui souffrent.

Cousine JEANNE.