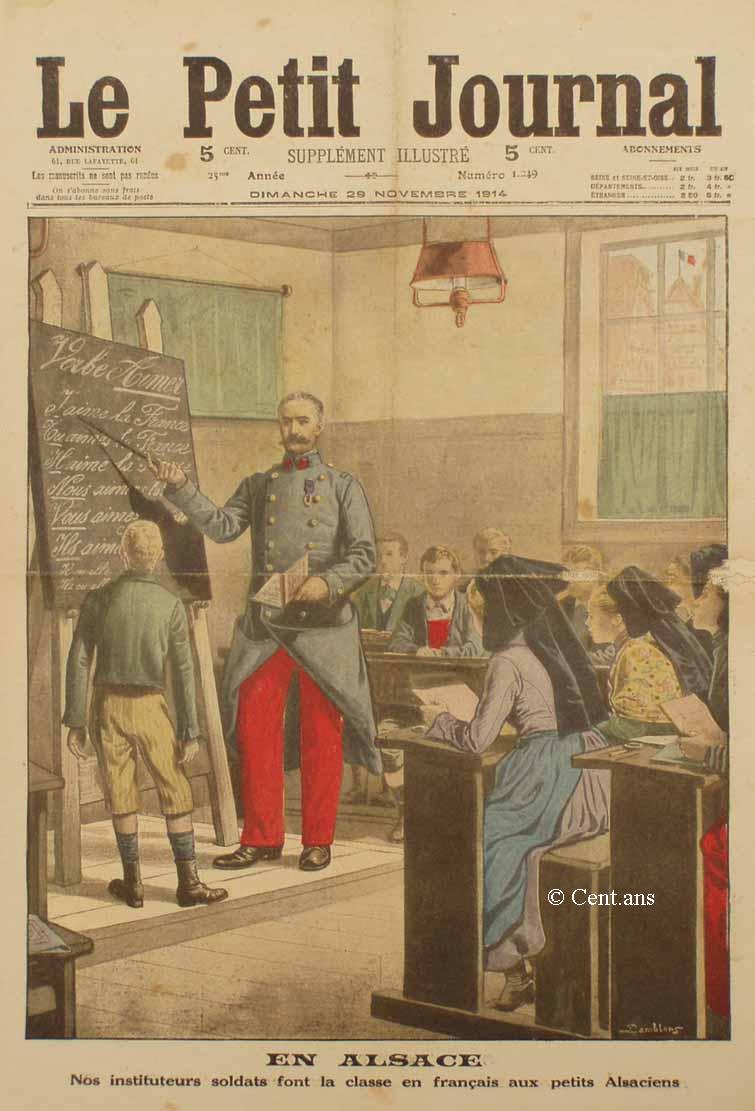

EN ALSACE

Nos instituteurs soldats font la classe

en français aux Petits Alsaciens

Vous vous rappelez l'émouvant récit

d'Alphonse Daudet et : La dernière classe, que, naguère,

nos maîtres nous lisaient , au collège.

C'est dans une école d'Alsace, en 1871. L'instituteur annonce

aux écoliers :

« Mes enfants, c'est la dernière fois que vous fais la

classe. L'ordre est venu de Berlin de ne plus enseigner que l'Allemand

dans les écoles de l'Alsace et de la Lorraine. Le nouveau maître

arrive demain. aujourd'hui c'est votre dernière leçon

de français... »

Et le vieux maître termine sa leçon en pleurant, après

avoir écrit au tableau noir : « vive la France ! »

Pauvre vieux maître, pourquoi n'est-il plus là pour voir

la France rentrer triomphante dans les écoles d'Alsace.

Un de confrère a assisté à la première leçon

faite par un de nos instituteurs en costume militaire, dans une de ces

écoles :

« Dans la Schul und Gemeinhaus (maison d'école

et mairie ) dit-il, les petit Alsaciens, en leurs beaux habits du dimanche,

venaient de se réunir. Ils s'installèrent aux pupitres.

Quelques parents restaient debout dans le fond de la salle. Un brouhaha

fait de surprise et d'impatience accueillit le professeur.

« Où est-il ce vieux magister allemand, à barbe

rousse et à lunettes, rogue, pédant, la schlague en main,

image caricaturale de la kultur germanique, dont Hansi s'est

fait l'historiographe cruel ?

C'était un sous-officier, un sous-officier en tenue qui grimpait

dans la haute chaire.

« Clair visage rayonnant, trapu, décidé, blond,

les prunelles bleues : un vrai fils d'Alsace, pardieu ! Il s'adressa

en patois à ses élèves et aux parents ; tous éclatèrent

de rire. Et cette première leçon n'eut qu'un thème

une phrase d'abord parlée, qu'à tour de rôle sur

le tableau noir, puis sur les cahiers les enfants inscrivaient : «

La France est notre patrie.Vive la France ! »

VARIÉTÉ

La Fidélité de l'Alsace

Le drapeau de 1870. - L'Alsace terre français. --- Comment les Allemands s'y firent haïr. - Vive la France ! - Espoir de délivrance et de Liberté.

Le drapeau tricolore flotte en Haute Alsace.

On nous a conté ce trait admirable de la fidélité

alsacienne : à Thann, la jolie petite ville qu'arrose la Thur,

deux habitants avaient conservé pieusement depuis 1870 le drapeau

français qui était arboré alors sur l'Hôtel

de ville. Pendant quarante-quatre ans, avec une confiance et une ferveur

inlassables, ils l'avaient gardé, soigneusement caché

aux regards de l'envahisseurs, et certains qu'un jour viendrait où

ils pourraient l'arborer de nouveau au fronton de leur maison communale.

Et ce Jour est venu. Dès que les Français occupèrent

Thann, les deux Alsaciens sortirent de sa cachette le drapeau d'autrefois,

et l'apportèrent au commandant de nos troupes ; les couleurs

en étaient bien un peu fanées, mais on l'arbore, au rathaus

redevenu l'Hôtel de Ville, de préférence à

un drapeau neuf. Et tous les habitants de la petite ville, demeurée

si française de coeur, éprouvèrent la plus douce

émotion en voyant flotter sur leur cité ce drapeau de

l'Alsace de jadis, symbole de leur fidélité à la

France.

***

Or, cette fidélité qui se manifestait à Thann d'une

façon si touchante, on la retrouve dans toutes les autres villes

aussi bien que dans les campagnes de l'Alsace.

Loin d'effacer les souvenirs du passé, les quarante-quatre années

de l'occupation étrangère n'ont fait que les affermir

dans tous les coeurs alsaciens.

Un de nos confrères qui y fit, il y a quelques années

une longue enquête, en donnait au retour maintes preuves:

« J'ai fréquenté, disait-il, des Alsaciens de toutes

les classes, dont plusieurs étaient de paysans, et j'ai constaté

avec le plus grand bonheur, que l'Alaciens est resté le même

jusque dans le plus petit village, les traditions françaises

se sont conservées.. »

Ces traditions, l'Alsace y fut de tout temps fidèle. Elle fut,

au début de la Révolution, l'une des provinces qui vinrent

avec la plus d'enthousiasme aux idées de liberté.

C'est à Strasbourg, chez le maire Dietrich, que Rouget de Lisle

chanta pour la première fois « La Marseillaise ».

Plus tard, l'Alsase fut la terre d'héroïsme qui produisit

les plus glorieux soldats de la République et de l'Empire : Kléber

et Kellermann, Rapp, et ce type accompli de la probité, du courage,

de la modestie : François Joseph Lefebvre, duc de Dantzig.

Aux Allemands qui prétendaient que l'âme de l'Alsace est

d'essence germanique, un Alsacien répondit :

- Voici la preuve qu'elle est d'essence française : l'Alsace

a donné à la France un nombre incalculable de grands hommes

et de soldats illustres. Aux contraire, durant près d'un demi-siècle

d'occupation, elle n'a pas donné un grand homme à l'Allemagne.

C'est que, comme l'observe justement Emile Hinzelin, dans ses Images

d'Alsace-Lorraine, « en Allemagne, les Alsaciens et les Lorrains

n'ont rien à faire. Ils le sentent avec tristesse, mais non sans

fierté. »

Tandis que toutes les traditions, tous les liens de l'histoire, les

rattachaient à la France.

« Le sang alsacien et le sang français, dit encore Hinzelin

ont coulé ensemble pour la défense de droits de l'homme,

pour la protection du sol, pour la gloire de la patrie. Si le mot inoubliable

a un sens, c'est quand il s'applique à de tels souvenirs.

« On peut imaginer l'émotion qu'éprouvent les Strasbourgeois

qui vont si nombreux à Nancy, les Mulhousiens qui vont si nombreux

à Belfort, quand nous célébrons quelque fête

nationale. Ce peuple qui a pris la Bastille, ils en sont. Ce drapeau

, c'est le leur. Les Alsaciens et les Lorrains regrettent nos traditions

qui sont leurs traditions, nos gloires qui s'ont leurs gloires. La France

est leur noblesse à tous . »

On conçoit par là avec quel enthousiasme furent accueillies

nos troupes apportant aux Alsaciens l'espoir prochain du retour dans

le giron français.

***

Et pourtant, Dieu sait si les Allemands mirent

tout en oeuvre pour germaniser l'Alsace. Ils usèrent tour à

tour de la persuasion cauteleuse ou de la brutalité. Mais ils

ne réussirent ni dans un genre ni dans l'autre.

D'abord, ils enseignèrent aux petits Alsaciens qu'en reprenant

leur pays ils n'avait fait que de reprendre leur bien. L'Alsace, leur

disaient-ils dans les livres classiques, a été allemande

avant de devenir française « par la force ou par la russe

» ; Les Alsacien appartiennent à la grande famille allemande

qui a salué leur retour avec joie.

Mais les petits Alsaciens ne prirent pas, au sérieux cette façon

d'interpréter l'histoire.

« En prenant l'Alsace, dit Paul Acker, les Allemands prétendaient

ramener à la vieille patrie des frères perdus. Or, quand

les Alsaciens les virent, fonctionnaires, officier, sous-officier, employés,

qui envahissaient l'Alsace et s'y installaient, ils les considérèrent

à la fois comme des barbares et des grotesques... Une continuelle

comparaison entre la civilisation française et la civilisation

allemande s'imposait à l'Alsacien et tournait le plus souvent

au désavantage de l'Allemands....»

Des Barbares ! ... hélas ! ce ne sont plus seulement les Alsaciens

qui voient les Allemands sous cet aspect, c'est l'Europe, c'est l univers

civilisé qui sont aujourd'hui témoins de la barbarie tudesque.

Mais leurs ridicules, plus encore que leurs brutalités, les desservirent

en Alsace.

Il semble que ce soit le privilège des Allemands de susciter

la moquerie des peuples qu'ils prétendent asservir. Voyez plutôt

ce qui se passe en ce moment à Bruxelles, où les «

Ketjes », les gavroches du quartier de Marolles ne tarissent pas

de railleries sur les envahisseurs.

Ainsi en fut-il en Alsace. Ce qui prouve bien que ce pays est vraiment

français, c'est que le ridicule y tue, tout comme en France.

Les Allemands en savent quelque chose ; et les caricatures de Hansi,

de Zislin, qui les montrent sous toutes les formes du grotesque ont

plus fait pour éloigner l'Alsacien de l'Allemand que tous les

abus de pouvoir des fonctionnaires et toutes les brutalités des

officiers teutons.

« On nous craint, on ne nous aime pas « disait naguère

un écrivain allemand.

Toute l'histoire de l'Alsace, depuis quarante-quatre ans, illustre cette

vérité. Et rien n'a mieux servi la cause française

en ce pays que cette crainte inspirée par l'arbitraire allemand.

Un sentiment qu'il faut dissimuler et enfermer en soi-même acquiert

de ce fait plus de force et d'intensité. L'amour de la france

grandit dans l'âme alsacienne en conséquence des persécutions

allemandes.

J'étais allé, il y a quelques années faire une

conférence dans une ville d Alsace.

- Surtout, m'avait dit les organisateurs, ne faites pas la moindre allusion

à la France : il y a dans la salle deux commissaires de police

qui vous expulseraient incontinent.

Mais la causerie terminée, en intimité, quelle revanche

: toute la table du souper était ornée de rubans tricolores,

et l'on ne parlait que de la France toute la soirée.

Hansi, il y a quelques mois, nous citait, dans un dîner à

la société des Gens de Lettres, un trait de cet esprit

frondeur des Alsaciens, de ce besoin impérieux qu'ils ont témoigner

à la barbe des Allemands de leur amour pour la France.

Il y avait à Colmar un festival de musique. Comme bien vous pensez,

on n'avait pas permis aux fanfares française d'y prendre part,

mais on avait pourtant fait exception pour une musique composée

d'élèves d'une école située de l'autre côté

de la frontière. Des enfants, cela n'était pas dangereux.

Des enfant cela n'était pas dangereux.

Les petits musiciens français remplirent leur programme et furent

très applaudis.

Le soir, quand ils regagnèrent la gare, tous les enfants de Colmar

les accompagnaient.

Hansi les regardait passer de sa fenêtre, et il entendait comme

un murmure rythmique qui scandait leurs pas. Que disaient-ils donc ?...

Le dessinateur sortit, s'approcha, et il entendit nettement alors ce

refrain qu'à voix basse les enfants répétaient

en marchant, sur l'air des Lampions:

« Vive La France ! Vive La France ! Vive La France ! ..»

Voilà comment, dans la servitude, les Alsaciennes se vengeaient

de la tyrannie des vainqueurs.

***

Je me rappelle une belle page d'Alphonse Daudet, dans laquelle le maître

a noté d'un trait vigoureux la force d'âme de la race alsacienne.

C'est le récit d'une promenade à travers les champs de

la province perdue.

Sur le chemin de Dannemarie, à un tournant de la haie, un champ

de blé lui apparaît tout un coup, fauché, raviné

par la pluie et par la grêle, croisant par terre, en tous sens,

ses tiges brisées.

« Les épis lourds et mûrs, dit-il, s'égrenaient

dans la boue, des volées de petits moineaux s'abattaient sur

cette moisson perdue, sautant dans ces ravins de paille humide et faisait

voler le blé tout autour.

En plein soleil sous le ciel pur, c'était sinistre, ce pillage...

Debout, devant son champ ruiné, un grand paysan, long, voûter,

vêtu à la mode de la vieille Alsace, regardait cela silencieusement.

IL y avait une vraie douleur sur sa figure, mais en même temps

quelque chose de résigné et de calme, je ne sais quel

espoir vague

comme s'il s'était dit que, sous les épis couchés,

sa terre lui restait toujours vivante, fertile, fidèle, et que

tant que la terre est là, il ne faut pas désespérer...»

Ce paysan résigné, confiant en sa terre, n'est-ce pas

l'image même de l'énergique Alsace que les malheurs n'ont

point abattue... Aujourd'hui l'Alsacien peut se féliciter de

cette confiance et de cette résignation. L'espoir que le maître

écrivain lisait sur les traits de ce paysan, anime à présent

tous les coeurs d'Alsace : espoir dans le retour à la patrie

aimée, espoir de délivrance et de liberté.

Ernest Laut

Le Petit Journal illustré du 29 novembre 1914