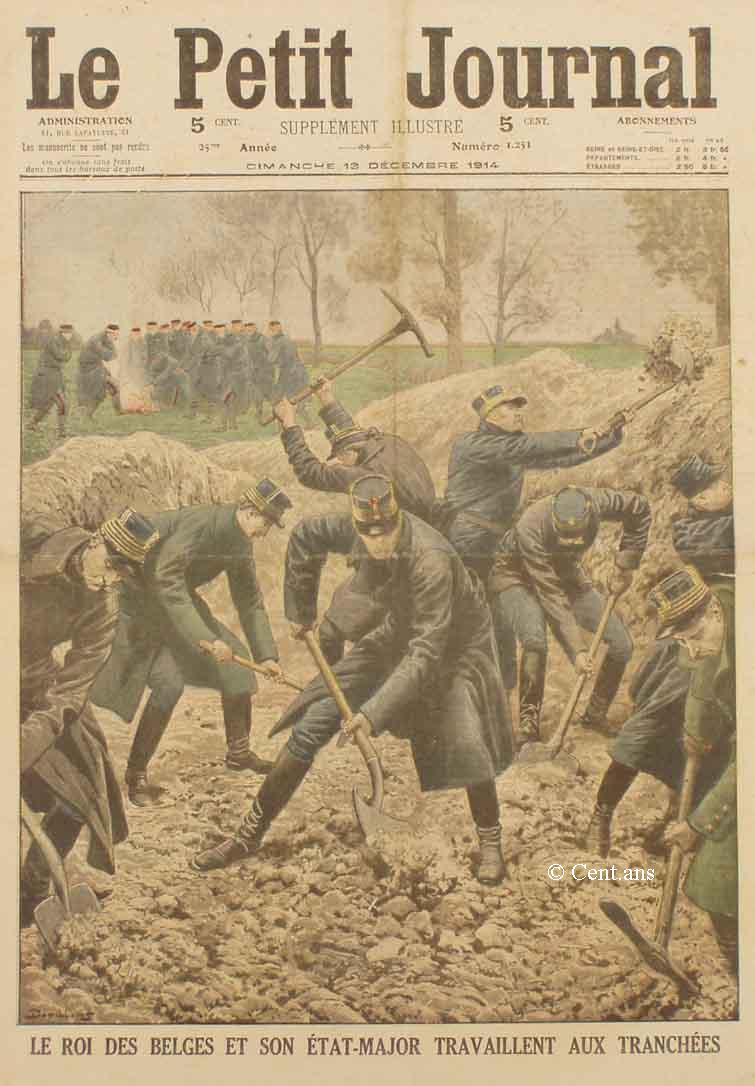

LE ROI DES BELGES ET SON ÉTAT-MAJOR TRAVAILLENT DANS LES TRANCHÉES

Il faisait très froid ce jour-là,

et les troupes sur l'Yser souffraient terriblement.

En dépit de la température, le roi Albert resta longtemps

près des tranchées. A un moment, il rencontra quelques

soldats qui, après avoir creusé la terre, laissaient là

leurs pelles et soufflaient dans leurs mains pour les réchauffer.

Le roi leur dit :

- Il fait joliment froid, n'est ce pas ?

Les soldats, reconnaissant le souverain n'osèrent protester que

faiblement ; mais le roi, avec un sourire charmant, se tournant vers

les officiers de l'état-major, dit :

- Messieurs, je propose de relever ces braves garçons et de creuser

des tranchées à leur place jusqu'à ce qu'ils aient

plus chaud.

Un quinzaine d'officiers supérieurs se proposèrent comme

volontaires et s'emparèrent des pelles. Le roi fit de même

et pendant quelque temps, au milieu d'une grande gaîté,

le jeune et héroïque roi-soldat et ses conseillers militaires

remuèrent la terre.

Tous les actes et, jusqu'aux moindres gestes de cet admirable souverain

sont inspires par l'âme la plus généreuse et reflètent

la plus noble simplicité.

VARIÉTÉ

La fin du pantalon rouge

La tenue invisible. - L' uniforme autrefois et aujourd'hui. -Origine du pantalon rouge. - Tenue de guerre et tenue de paix. - Tout passe.

Cette fois, c'est fait de lui. La grande guerre

de 1914 n'aura pas fait que des victimes humaines : elle aura tué

ce symbole : le pantalon rouge.

Depuis quelques années déjà, le pantalon rouge

semblait condamné. Les leçons des guerres récentes

avaient révélé le danger de tout ce qui brille

et rutile dans l'uniforme. Éclair d'acier, couleurs brillantes

étaient destinés à disparaître. La guerre

d'à présent est un terrible jeu de cache-cache. Comme

disait plaisamment un de nos troupiers : « C'est le moment de

nous montres cachons-nous ! » On se dissimule dans des trous ;

on s'habille de teintes neutres ; on supprime les boutons, les galons,

tout ce qui peut servir de point de mire à l'ennemi.

On conçoit que, dans de telles conditions, le pantalon rouge

soit un anachronisme. Il est d'un autre siècle, du siècle

des pompons, des plumets, des panaches, des épaulettes, des aiguillettes,

toutes choses que la guerre moderne a remisées dans le bric-à-brac

du passé.

Au surplus, nous sommes, une fois de plus, les derniers à sacrifier

au progrès inéluctable l'uniforme traditionnel de nos

soldats. De toutes les grandes puissances la France était la

seule dont l'armée fut dépourvue d'une tenue de guerre

de couleur neutre.

L'armée anglaise est habillée de kaki depuis 1900 ; l'armée

japonaise de khaki jaune clair depuis 1900 ; l'armée des État-Unis

de kaki depuis 1904 ; l'armée russe de gris vert depuis 1909

; l'armée allemande de gris clair depuis 1909 ; l'armée

autrichienne de gris bleu brochet depuis 1908 ; l'armée italienne

de gris verdâtre depuis 1908 ; l'armée turque de gris verdâtre

de puis 1909. Les armées de tous les autres États, Serbie,

Grèce, Norvège, Chine même, ont des uniformes de

guerre.

Ce n'est pas que, chez nous, on ait tenu la question pour négligeable

: on s'en préoccupait fort au contraire, et, comme le principe

de nos administrations est d'ignorer de parti-pris ce qui se passe au

dehors, on multipliait les essais inutiles alors qu'il eût été

si simple de s'inspirer de l'exemple de l'étranger et de prendre

parti sans tarder... Mais, que voulez-vous, il faut bien dépenser

l'argent du budget !

En 1903, on essaya d'une tenue dite boër, gris fer bleuté

; et nous vîmes quelque temps des soldats revêtus de cet

uniforme, avec le chef coiffé d'un feutre aux larges ailes qui

leur donnait l'air de bons bourgeois hollandais du temps passé.

La tenue boër ne fut pas adoptée. L'année suivante

on essaya le beige mêlé au bleu et trois ans plus tard

le marron. Toutes ces tenues n'eurent pas plus de chance que la tenue

boër.

En 1903, enfin, nous eûmes la tenue réséda, laquelle

n'eut pas plus l'heur de plaire que les précédentes. Finalement,

on s'en tint à la vieille capote bleue et au pantalon rouge de

nos pères.

Tous ces essais n'avaient eu pour résultat que de coûter

très cher : c'est généralement ainsi que se traduisent

en France toutes les tentatives de réformes administratives.

Cette année enfin, la nécessité aidant, sans qu'il

fût besoin d'essais coûteux et sans qu'on eût réuni

de commissions compétentes, nous avons vu naître l'uniforme

bleu pâle, couleur de nos canons ; et ce sera l'uniforme de l'avenir.

**

Nous ne tenterons pas, en ce rapide article, de résumer l'histoire

de la tenue militaire à travers les âges : il y faudrait

un volume.

La pratique de l'uniforme est de date relativement moderne ; elle ne

remonte guère qu'à deux siècles et demi. Auparavant,

sauf quelques corps de la garde du souverain, pour les Suisses et les

Écossais notamment, l'uniforme n'existait pas.

Les soldats des compagnies de reîtres ou de lansquenets qui s'engageaient

au service de nos rois étaient généralement vêtus

de façon la plus hétéroclite du monde. C'étaient,

disait Brantôme, « de vrais traîneurs de guenilles,

plus habillés à la pendarde qu'à la propreté.

»

C'est seulement sous Louis XIII qu'on commence à voir les soldats

des troupes de la même arme uniformément habillés.

Mais l'uniforme n'est obligatoire dans toute l'armée qu'à

partir de 1670. Une ordonnance de Louvrois règle tous les détails

de cette réforme militaire.

A la fin du règne de Louis XIV, le soldats est enfin équipé

pratiquement pour la guerre. Regardez au au musée de l'armée

les uniformes de ce temps-là : ils vous apparaîtront plus

modernes, mieux conçus peut-être que les uniformes d'aujourd'hui.

La Révolution adopta la couleur bleue pour les habits des soldats.

On vit courir sur tous les champs de bataille de l'Europe « ces

habits bleus par la victoire usé ». Mais sous l'Empire,

le bleu fut un instant abandonné. L'indigo qui servait à

la teinture des draps militaire venait d'Angleterre, et l'Empereur ne

voulait employer aucun des produits de l'industrie anglaise.

Il essaya de habit blanc. Essai malheureux dont il ne tarda pas à

se repentir.

C'était, en effet, une idée singulière que d'habiller

de blanc des soldats destinés à passer leur vie au bivouac.

Au bout de quelques jours les habits étaient d'une saleté

repoussantes. On mit l'habit blanc au rancart et 1'on revint à

l'habit bleu teint avec du pastel au lieu d'indigo.

Les soldats d'alors devaient porter la culotte, mais en campagne ils

la portaient le moins possible. Bien qu'elle leur fût gratis,

ils préféraient revêtir des pantalons qu'ils payaient

de leurs deniers. Un officier, qui fit, le récit de la guerre

de Prusse de 1806, raconte que, dès le premier jour de l'entrée

en campagne, les soldats jetèrent leurs culottes.

« Le lendemain du premier bivouac, dit-il, celui qui eût

vu l'énorme quantité de culottes qui jonchaient la plaine

où nous avions couché, eût pu croire que l'ennemi

nous ayant surpris pendant la nuit, nous nous étions sauvés

en chemise. » C'est que les hommes préféraient le

pantalon qui laissait toute liberté aux mouvements de la jambe,

à la culotte qui, en serrant le jarret, paralysait les efforts

des plus intrépides marcheurs.

La Restauration garda le pantalon, mais elle le voulut blanc. L'inconvénient

qui avait fait rejeter cette couleur sous l'Empire ne tarda pas à

apparaître de nouveau. On chercha quelle couleur adapter. Or,

à cette époque, on cultivait la garance entre le Rhône

et la Durance , et cette culture menaçait de péricliter

faute de débouchés. Pour la sauver, le gouvernement de

Charles X résolut de teindre en rouge les pantalons des soldats.

Telle fut l'origine du pantalon rouge : son adoption eut pour cause

un intérêt économique. Il est vrai qu'on déclara

pour la justifier qu'on avait voulu surtout prendre une teinte sur laquelle

les taches de sang seraient moins apparentes que sur le pantalon blanc.

Depuis lors, le pantalon rouge a été, en quelque sorte,

le vêtement symbolique du troupier français.

On l'a vu en Algérie, en Italie, en Crimée, au Mexique,

partout où s'est dépensé l'héroïsme

de nos soldats ; l'héroïsme de nos soldats ; on l'a vu sur

les champs de bataille de la guerre funeste ; on l'aura vu encore sur

ceux de la guerre de revanche ; et, tous ceux qui l'ont porté

dans les heures de gloire ou de détresse ne verront pas disparaître

sans un serrement de coeur.

Le pantalon rouge était bien une spécialité française.

Seule, l'Autriche l'a employé jusqu'ici, et seulement pour sa

cavalerie.

La raison pour laquelle il fut adopté par les cavaliers autrichiens

est, d'ailleurs, curieuse, peu connue, et vaut d'être rapportée.

Il y a tout juste un demi-siècle, Maximilien d'Autriche venait

d'être nommé empereur du Mexique. Grand admirateur de l'armée

française, il voulait avoir des troupes à l'image des

nôtres. A cet effet, il avait commandé aux fabriques de

Brünn et de Reichenberg des quantités considérables

de drap rouge. Les industriels autrichiens se méfiaient de aventure

mexicaine ... Ils déclarèrent ne consentir à exécuter

les commandes Maximilien que si l'Empereur, son père, voulaient

bien en garantir le paiement.

La condition fut acceptée. Quand survint la catastrophe de Queretaro,

les fabricants informèrent donc cabinet de Vienne qu'ils tenaient

à sa disposition les laissés pour compte de Maximilien.

Justement les troupes autrichiennes étaient revenues des campagnes

de Bohème et d'Italie en assez mauvais état. Le besoin

de les habiller de neuf se faisait sentir. Si l'on utilisait les draps

du Mexique ?

Ce qui fut fait. Et voilà comment notre pantalon rouge est devenu

le pantalon des cavaliers d'Autriche.

***

Nous aurons donc désormais une tenue de guerre, une tenue invisible.

Mais sera-ce une raison pour ne pas avoir aussi une tenue de paix qui

conserve l'uniforme un peu son prestige d'autrefois ? Les autres peuples

ne l'ont pas pensé. Tous ont gardé au soldats en temps

de paix quelques-uns de ces ornements qui rehaussent la sévérité

de l' uniforme.

Chez nous, depuis quelques années, on a sacrifié sans

pitié tous ces attributs militaires ; la tenue, peu-à-peu,

a été réduite a sa plus simple expression. On a

supprimé successivement le shako, les gants, les guêtres

blanches, la tunique, le pompon, l'épaulette. Tout ce qui donnait

au soldats l'air martial, tout ce qui suscitait en lui quelques instinct

d'élégance, tout cela a disparu.

Pourquoi ne lui rendrait-on pas un peu de tout cela quand la guerre

sera finie ?

« Il faut, dit un officier, laisser à chaque arme les détails

de la tenue qui lui donnent son air particulier, sous peine de détruire

cet esprit de corps qui fait faire des prodigues. Gardez à l'armée,

en temps de paix, ce qui brille, ne dites pas qu'elle a un aspect théâtral.

Il lui faut du panache pour avoir conscience d'elle-même, pour

puiser dans les applaudissements de la foule le courage dans la victoire

ou dans le malheur.»

Pour le moment. approuvons tous les efforts faits pour rendre nos soldats

invisibles, puisqu'il y a va de leur vie. Acceptons donc sans trop de

regrets la suppression du pantalon rouge. Mais il est bien permis de

lui dédier à l'heure où il disparaît un hommage

ému. Il était l'attribut par excellence de nos troupes

; parler du pantalon rouge c'était parler de l'armée même

; et je me rappelle que, du temps de ma jeunesse, en rhétorique,

on nous donnait comme exemple de « métonymie » :

« Aime le pantalon rouge, c'est-à-dire aimer les militaires.

»

Hélas ! C'est la loi inéluctable : tout passe, tout s'efface.

Le temps n'est plus des crâneries guerrières. On se bat

sans se voir ; et l'uniforme éclatant devient un danger. Il faut

donc abolir ce que J.-J. Weiss appelait « les pétillements

du pantalon rouge », et dire adieu à ce bon vieux vêtement

si français qui disparaît, enseveli à jamais dans

un siècle de gloire militaire.

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré du 13 décembre 1914