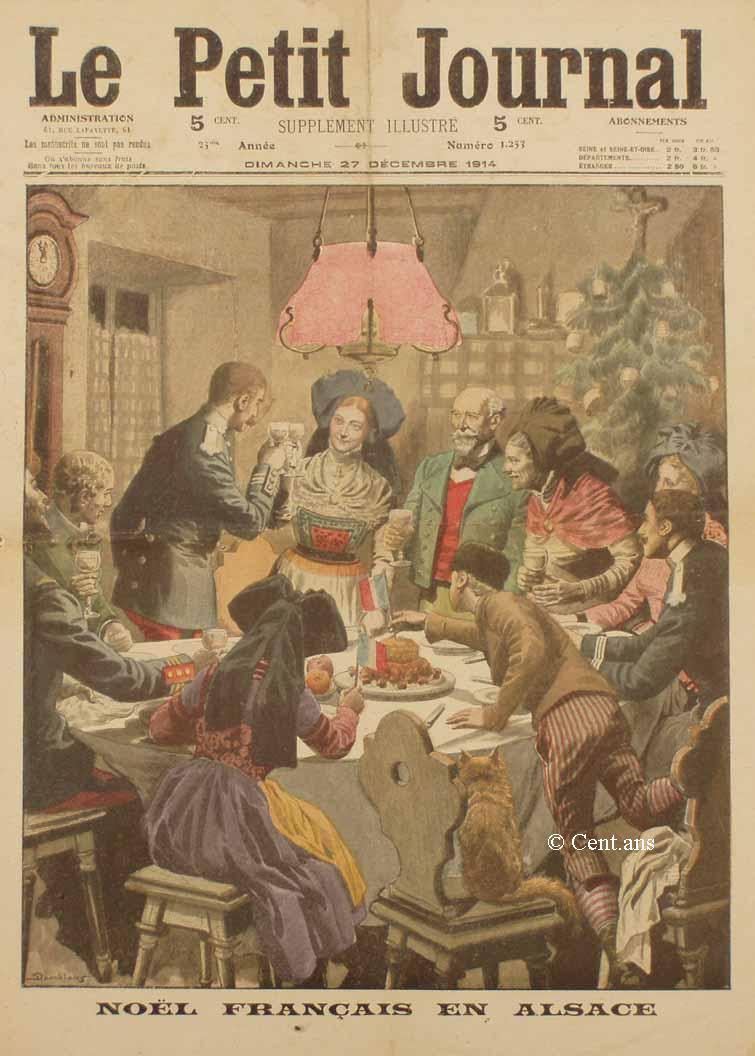

NOËL FRANÇAIS EN ALSACE

Quelle belle soirée de Noël pour les

habitants des régions d'Alsace, occupées par nos troupes

! Ce Noël-là, ils l'attendaient depuis quarante-quatre ans.

C'est que Noël est pour l'Alsace une des plus grandes fêtes

de l'année. « Ce soir-là, dit un écrivain

alsacien, la famille, au grand complet, se réunit dans la grande

salle de la demeure paternelle. La grande table est mise pour le souper

qui doit réunir jeunes et vieux devant l'arbre de Noël dressé

dans l'un des angles de la pièce.

La bûche de Noël est immédiatement introduite dans

le poêle ronflant. Après, quoi, les assistants, en attendant

les premiers tintements de cloche de la messe de minuit, devisent joyeusement.

Or, cette année, dans la partie de l'Alsace déjà

redevenue française : la fête a pris un caractère

plus émouvant. Des officiers, des soldats français y ont

été conviés, et l'on a fêté le Noël

de délivrance, le Noël dont a parlé le poète

alsacien :

Noël qui, vidant ta besace,

T'en vas de chaumière en château,

La délivrance de l'Alsace

La portes-tu sous ton manteau ?

VARIÉTÉ

Noël en guerre

Une parole prophétique. - Noël en Crimée. - Les réveillons de 1870. - Menus de siège. - Le Noël des bons Français.

On trouve parfois en lisant des livres de jadis

et de naguère des paroles prophétiques. C'est ainsi qu'en

parcourant, ces jours derniers, le livre de Louis Veuillot, sur Paris

pendant le siège, j'y relevais cette phrase, écrite

par le grand pamphlétaire le, 25 novembre 1870 :

« L'Européen n'a pas fini de passer la nuit de Noël

dans des trous glacés ou boueux, la main sur la détente

du fusil, en tête à tête avec la mort, qui se réjouit

de faire coup double. La paix de l'Europe n'est pas pour cette année,

ni pour l'année prochaine... Certes, la paix de l'Europe n'était

pas pour cette année-là, ni pour celle qui la suivrait.

Veuillot prévoyait bien que tant que le militarisme allemand

ne serait pas abattu. la paix de l'Europe demeurerait incertaine.

Mais, si cette année encore, comme il y a quarante-quatre ans,

l'Européen passe la nuit de Noël dans des trous glacés

ou boueux, la main sur la détente du fusil, en tête à

tête avec la mort, du moins pouvons-nous changer quelque chose

à la conclusion de Louis Veuillot. Si la paix de l'Europe n'est

pas pour cette année, du moins avons-nous bon espoir qu'elle

sera pour l'année prochaine, et que, l'Allemagne enfin écrasée,

et réduite, l'Européen, pendant des lustres et des lustres

pourra passer sa nuit de Noël ailleurs que dans les tranchées.

Que cet espoir nous console de ne pas réveillonner cette année,

et qu'il nous inspire, en cette nuit de Noël, un hosanna en l'honneur

de nos glorieux soldats qui nous préparent, par leur dévouement

et leur héroïsme, une longue ère de paix.

Donc nous ne réveillonnons pas cette année, mais ce n'est

point, comme en 1870, parce que nous n'avons pas de quoi réveillonner.

Quoiqu'en pensent nos ennemis, en dépit des racontars de l'agence

Wolff, Paris n'a pas cessé d'être approvisionné

; et nous eussions pu réveillonner tout aussi copieusement que

les années précédentes.

Mais Paris, dont l'attitude, depuis le début de la guerre, a

été si noble et si digne, Paris n'a pas voulu réveillonner

par décence, et s'amuser et boustifailler tandis que nos soldats

sont au péril et à la peine.

Bien mieux, Paris a voulu que ce qu'il eût dépensé

pour son réveillon allât donner quelque joie à ceux

qui luttent pour le pays.

Et n'est-ce pas pour nous la plus douce des satisfactions que de penser

que si nous n'avons pas réveillonné, les courageux enfants

de France, qui risquent leur vie pour la défense nationale auront

pu, ce soir-là, ajouter quelques douceurs à leur maigre

ordinaire et célébrer entre eux cette bonne fête

de Noël qui évoque si délicieusement au fond des

âmes le charme du loyer familial ?

***

Cette tradition du réveillon de Noël est si profondément

ancrée dans nos moeurs que, même dans les plus pénibles

campagnes d'hiver, nos soldats ne voulurent pas y renoncer.

C'est ainsi que pendant la campagne de Crimée, sous les murs

de Sébastopol, ils fêtèrent Noël, comme aujourd'hui,

dans les tranchées.

Et pourtant quelle fermeté d'âme ne leur fallait-il pas

pour songer à se réjouir dans les conditions où

ils vivaient.

« Au mois de décembre, raconte Germain Bapst, dans ses

Souvenirs du Maréchal Canrobert, les pluies furent presque

continuelles ; elles durèrent parfois quarante-huit heures sans

désemparer. Les tranchées étaient des rivières

que le sol glaiseux, délayé par l'eau, transformait en

boue liquide. Les pompes ne pouvaient avoir d'action sur cette matière

épaisse et visqueuse qui s'attachait aux pieds et aux vêtements...

Les capotes, trempées par les pluies, ne séchaient plus,

et les soldats vivaient, dormaient et vaquaient le jour à leur

service avec des vêtements à l'état d'éponges

mouillées.

» L'État ne fournissait pas les objets les plus usuels,

tels que l'éclairage ; dans les camps , depuis quatre heures

du soir jusqu'à huit heures, on était dans l'obscurité.

» La nourriture était exécrable, même malsaine

: du lard salé, pas de viande fraîche ; du biscuit mangé

aux vers, rarement du pain de munition...

» Malgré toutes ces misères, la gaieté persistait.

Le jour de Sainte-Barbe, les canonniers célébrèrent,

comme en garnison, la fête de leur patronne : au corps d'observation,

on fit une salle de festin dont les murs étaient des bottes de

foin accumulées, et les nappes des tables, des draps de lit.

»

Les soldats auraient bien voulu aussi fêter Noël. Mais ils

n'avaient pas de quoi se chauffer. Pas de charbon, pas de bois. Si seulement

on avait eu quelques bûches de Noël.

- Venez avec moi, leur dit Canrobert. Je vais vous en donner.

Il les mena. sur le sol d'une ancienne forêt qu'on avait rasée

et leur montra quelques petites branchailles à fleur de terre..

- Voilà des bûches de Noël, leur dit-il.

Les soldats se mirent à rire. Quelle bonne blague ! Sûrement

le général se moquait d'eux.

-Prenez des pioches, dit Canrobert, et fouillez là.

Ils obéirent et découvrirent bientôt une énorme

souche à contours rugueux.

- Partout où vous trouverez ces pousses rabougries, leur dit

le général, creusez la terre et vous trouverez une bûche

de Noël.

Grâce à cette découverte, les soldats de Crimée

eurent du feu et purent se réchauffer et célébrer

le réveillon traditionnel.

Un officier raconte que les zouaves, ce jour-là, firent une procession

burlesque à travers le camp et que le soir il y eut bombance

en l'honneur de Noël.

« On a raflé, dit-il, tout ce qu'on a trouvé, on

a fait du café. J'avais encore une gourde pleine d'eau-de-vie

; mon capitaine en second a déniché trois ou quatre livres

de farine ; un lieutenant a trouvé du saindoux, et avec tout

cela notre sapeur nous a fabriqué des galettes que nous avons

mangées avec autant de plaisir que naguère les gaufres

du Palais-Royal. »

Et l'officier qui raconte ceci ajoute :

« Je ne donnerais pas cette nuit de réveillon contre le

plus fin souper au café Anglais. »

***

La nuit de Noël de 1870 fut une nuit terrible. Le thermomètre

marquait dix degrés au-dessous de zéro. Et Paris était

affamé.

» Pas de feu chez soi, dit Maxime Vuillaume. Allez donc acheter

du bois à 90 fr. les 1.000 kilos, ou du charbon à 40 sous

le boisseau ! Une livre de beurre vaut 45 fr; un oeuf, 2 francs. Le

restaurateur Brébant a payé 1.164 francs un mouton. S'il

en a fait des ragoûts aux pommes pour sa riche clientèle,

il a payé ces pommes 15 fr. le boisseau. Les oignons pour l'assaisonnement

4 francs le litre .»

Et, pourtant, il y eut des réveillons. Vuillaume donne le menu

d'un de ces repas qui eut lieu chez Voisin dans la nuit de Noël

:

«Côtelettes de loup chasseur (du loup du Jardin des Plantes).

Chat garni de rats rôtis. Chameau. ( toujours du Jardin des Plantes)

rôti. Salade de légumes. Cèpes à la Bordelaise.

Plum-Pudding au rhum. Bombes glacés (oh ! très glacées,

à 10 degrés sur le rebord de la fenêtre). »

Dans son Journal, Edmond de Goncourt rapporte que Brébant

avait trouvé à acheter un cuissot de veau. « Il

en a fait, dit-il, deux cents tranches, vendues 6 francs pièce,

pour les deux cents clients qui, malgré tout, sont venus souper

là cette nuit. »

Et il donne quelques prix de victuailles :

« Un paysan, sur les boulevards, vend aux enchères un lapin

de choux, un honnête Jean-Lapin qui, en temps ordinaire vaudrait

bien 40 sous, et qu'on fait monter à 45 francs ! Rue de Clichy,

un bijoutier expose dans sa vitrine, en guise de chaînes, de pendants

d'oreilles ou de montres, des oeufs frais, douillettement enveloppés

de coton qu'il vend 5 francs l'un. Roos, le boucher anglais du boulevard

Haussmann, où s'approvisionne toute la gentry parisienne, vend

de l'éléphant.

« - Quarante francs, clame un crieur à sa porte, quarante

francs une livre de filet ou de trompe ! Vingt-cinq francs la livre

de pied ! Vingt francs la livre de boudin, de boudin de sang d'éléphant

! Il y a de l'oignon dans le boudin, mesdames ! »

La note comique dans l'histoire de ce réveillon tragique est

donnée par une mésaventure qui arriva à Victorien

Sardou et que le célèbre dramaturge raconta naguère

avec bonne humeur.

Donc, ce soir-là, Sardou sortait de chez lui pour se rendre chez

Brébant où il devait réveillonner avec quelques

amis, lorsqu'un inconnu, lui montrant un panier couvert d'une serviette,

l'accosta :

- Monsieur Sardou, j'ai quelque chose pour vous si vous voulez y mettre

le prix. .

- Quoi donc ?...

- Quelque chose pour votre dîner de Noël : une tête

de veau.

Et le marchand, soulevant la serviette montrait à l'écrivain

ébahi une superbe tête de veau bien présentée

sur un lit de persil.

- Combien ?

- Pour vous monsieur Sardou, presque rien : soixante francs.

Si l'on songe que Paris était dépourvu de tout, soixante

francs pour une tête de veau, c'était un prix fort raisonnable,

en effet. .

L'écrivain versa les soixante francs et fit porter son acquisition

chez Brébant. Il la remit au garçon qui le servait d''habitude

et lui recommanda de n'en souffler mot à qui que ce soit. La

tête de veau ne devait pas figurer sur le menu : elle devait être

servie au milieu du repas, sans qu'on en fût prévenu. Quelle

surprise pour les convives !..

A l'instant précis, le maître d'hôtel arrive et pose

avec précaution sur la table un grand plat. Tout le monde se

penche pour regarder.

Mais - ô stupéfaction ! - on n'aperçoit qu'un liquide

jaunâtre, épais et gras.

- Et ma tête de veau ? s'écrie Sardou, furieux.

- Votre tête de veau, monsieur, répond le garçon,

la voilà.

- Comment cela ?

Elle est fondue.

Le fait est que la tête que l'homme lui avait vendue était

en gélatine moulée. Elle s'était liquéfiée

dans l'eau chaude... Et Sardou ajoute qu'elle, était si bien

imitée que le fabricant - comme il l'apprit depuis- avait réussi

à en vendre une trentaine dans les mêmes conditions.

***

Ainsi, dans les heures les plus sombres la tradition de Noël est

restée chez nous vivante et respectée. Cette année,

si nous renonçons avec raison aux bombances qui l'accompagnent,

nous n'en aurons pas pas moins célébré la fête,

et de la meilleure façon. Donner un feu de bien-être, un

peu de joie à nos soldats, voilà, en effet, le vrai Noël

évangélique, le vrai Noël des bons Français

!

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré du 27 décembre 1914