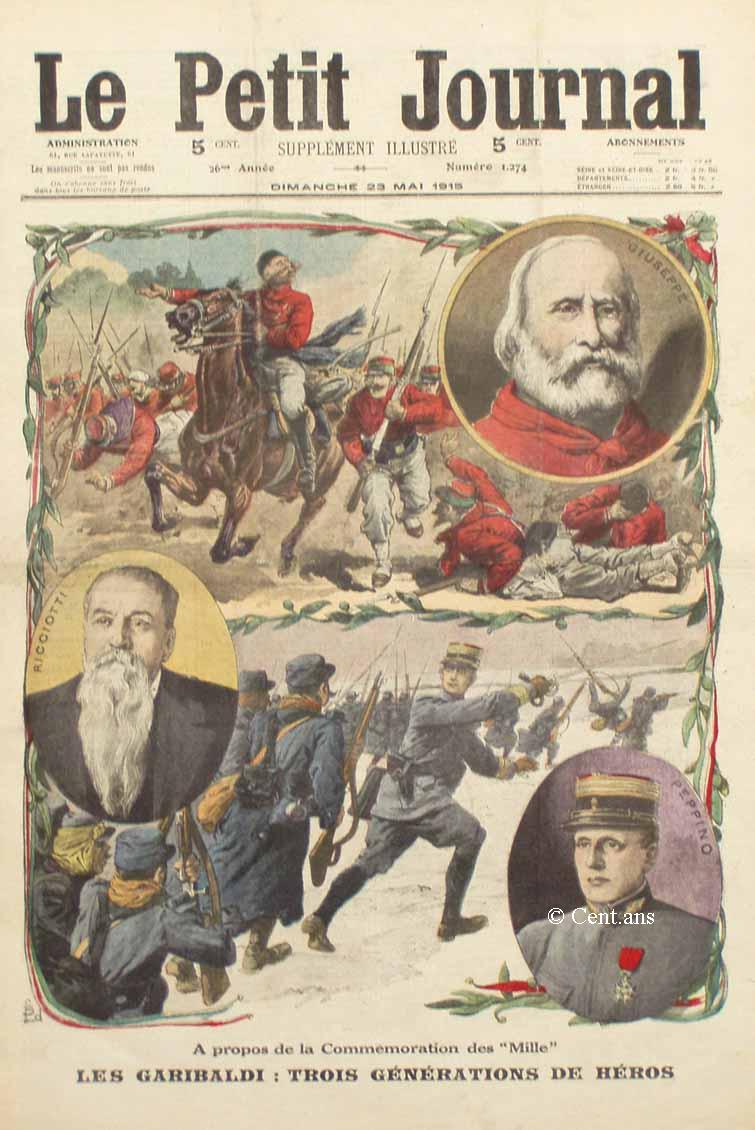

A propos de la commémoration des « Mille »

LES GARIBALDI :

TROIS GÉNÉRATIONS DE HÉROS

L'inauguration du monument élevé

sur le rocher de Quarto, en commémoration de l'expédition

des « Mille », qui, partit de là pour la conquête

des Deux Siciles, nous a donné l'occasion de faire revivre dans

notre « Variété » la grande et noble figure

de Giuseppe Garibaldi, le héros de l'indépendance italienne.

Mais en célébrant le souvenir de l'ancêtre, comment

ne rendrait-on pas hommage à ses descendants ?

Admirable famille que celle-ci. Trois générations de héros

l'ont illustrée. Tous ceux qui portent ce nom glorieux de Garibaldi

sont toujours prêts à prendre les armes pour la défense

du droit et de la liberté. C'est ainsi qu'en 1870, Garibaldi

et ses fils sont venus mettre leur vaillance au service de la France.

C'est ainsi que, dans la présente guerre, Ricciotti Garibaldi

a envoyé ses fils combattre pour notre pays, et que deux d'entre

eux sont tombés en luttant pour la cause française.

Aussi la France s'est-elle associée unanimement à l'hommage

rendu au grand patriote italien dont la mémoire n'est pas moins

honorée chez nous que dans le pays qui lui doit son indépendance

et son unité.

VARIÉTÈ

Les Chemises rouges

A propos d'une commémoration. - L'expédition des Mille. - Garibaldi et les Garibaldiens. - Pour la gloire et pour la liberté.

Nous étions au nombre de mille,

Venus d'Italie et d'ailleurs;

Garibaldi, dans la Sicile,

Nous conduisait en tirailleurs.

Ces vers d'une célèbre chanson

de Nadaud nous reviennent en mémoire à propos de la fête

par laquelle l'Italie vient de glorifier le souvenir des Garibaldiens

qui firent, en 1860, l'expédition des Deux-Siciles

Les mille, en réalité, étaient plus de mille :

ils étaient exactement 1.085. Il y avait des Italiens de toutes

les provinces ; il y avait même un corps de Français que

commandait un ancien officier de marine nommé de Flotte, et sous

lequel servaient Ulric de Fonvielle, Édouard Lockroy, Maxime

du Camp, sans compter Alexandre Dumas, le père des Mousquetaires,

quelque peu mousquetaire lui-même, qui suivit l'expédition

à bord de sa goélette l'Emma.

Il y avait même une cantinière jeune et jolie, nommé

Colomba, qui s'était engagée afin de ne pas quitter un

frère pour lequel elle avait le plus vif attachement.

Garibaldi, l'homme de toutes les causes généreuses, l'apôtre

de la liberté, avait réuni cette phalange d'aventuriers

héroïques pour achever l'unité italienne que la campagne

franco-piémontaise de l'année précédente

avait commencée.

Il partit de Gênes avec sa troupe dans la nuit du 5 au 6 mai 1860.

Trois mois plus tard, les Bourbons de Naples étaient vaincus

et l'Italie méridionale était libre.

Cette commémoration des Mille, c'est aussi, c'est surtout celle

de leur chef, ce type d'épopée, ce condottière

du XVIe siècle égaré en plein XIXe.

Nice, ville alors italienne, vit naître Giusteppe Garibaldi en

1807. Le père, Dominique Garibaldi, était marin ; l'enfant

fut bercé sur le bateau paternel. Avant l'âge d'homme,

il s'engageait dans la marine sarde. Déjà, le projet de

délivrer son pays, courbé sous le joug étranger,

hantait ses veilles. Affilié au parti de la Jeune Italie fondé

par Mazzini, accusé d'avoir pris part à un complot contre

le gouvernement, il dut fuir et passer en Afrique.

Après avoir été quelque temps officier dans la

flotte du bey de Tunis, il partit pour l'Amérique du Sud guerroyer

contre Rosas et le gouvernement de Buenos-Ayres, C'est là que

naquit la première légion garibaldienne. Quelques centaines

d'Italiens habitant Montevideo vinrent se ranger sous ses ordres. Il

accomplit avec eux de véritables prodiges militaires dignes d'inspirer

une épopée.

En 1848, les événements le ramènent en Italie.

Ses hommes le suivent. Successivement les troupes de Charles-Albert

et celles du roi de Naples sont taillées en pièces par

des volontaires indomptables.

Quelle singulière armée, pourtant !

« Représentez-vous, écrit l'un de ces aventuriers,

un assemblage hétérogène d'individus de toutes

sortes : des enfants de douze ou quatorze ans ; de vieux soldats attirés

par la renommée du célèbre capitaine de Montevideo

quelques-uns stimulés par une noble ambition ; d'autres désireux

de trouver l'impunité et la licence dans la confusion de la guerre,

retenus cependant par l'inflexible sévérité de

leur chef, près duquel le courage et la hardiesse pouvaient seuls

se donner carrière, tandis que les passions les plus effrénées

étaient courbées sous sa volonté de fer.

« Le général et son état-major sont à

cheval sur des selles américaines, vêtus de blouses écarlates,

avec des chapeaux de toutes les formes possibles. Sans distinction d'aucun

genre, sans prétention à un ornement militaire quelconque,

ils semblent s'enorgueillir de leur dédain des règles

prescrites aux troupes régulières... »

Au milieu de cet état-major se détache une noble et touchante

figure guerrière, celle d'Anita, l'épouse de Garibaldi.

C'est une Brésilienne. Elle a rencontré l'aventurier à

Laguna, lors de ses campagnes en faveur de la république de Rio

Grande ; elle s'est éprise de lui et l'a épousé.

Dès lors, elle n'a cessé de le suivre à travers

sa vertigineuse épopée.

Épouse modèle, digne femme d'un héros, Anita voulut

combattre aux côtés de son mari, partager entièrement

sa vie jusque dans ses dangers.

Jusqu'à la fin de la guerre, elle fut tantôt l'héroïne,

tantôt la consolatrice, luttant sur le champ de bataille ou veillant

au chevet des blessés.

Puis, quand intervint la paix, elle devint la ménagère

attentive, le soutien du héros dont elle portait le nom. Garibaldi

l'amena avec lui en Italie. Dans la campagne de 1849, elle reprit le

fusil et combattit de nouveau auprès de son mari. Mais, épuisée

par les fatigues, elle devait mourir avant la fin de la lutte.

Presque seul, poursuivi par les ennemis victorieux. Garibaldi se réfugia

un jour dans une ferme auprès de Ravenne. Il portait Anita mourante

dans sas bras.

Le malheureux chef de partisans n'eut pas même la consolation

suprême de rendre les derniers devoirs à sa femme, à

la compagne de ses dangers et de sa gloire. Il lui fallut fuir. Le fermier

enterra le corps dans un bois voisin.

Plus tard, les habitants de Ravenne élevèrent une chapelle

sur le tombeau de l'héroïque, pour répondre à

l'appel que Garibaldi leur avait adressé de loin :

« Habitants de Ravenne, leur disait-il, recueillez les cendres

de la guerrière américaine, de la martyre de votre rédemption.

Je les place sous votre sauvegarde. Vous accomplirez ainsi une oeuvre

pie. Tous ceux qui la connurent, tous les patriotes vous béniront...

Terre des Ravennais, terre des coeurs généreux, sois légère

à mon Anita !..»

Aujourd'hui, le corps d'Anita Garibaldi repose auprès de celui

de son mari dans le mausolée de Caprera.

***

Anita morte, l'Italie retombée sous le joug autrichien, Garibaldi

va chercher au loin l'oubli de ses tristesses et de ses déceptions.

De nouveau, il part pour l'Amérique, va d'abord à San

Francisco, puis, de là, en Chine, et revient dans l'Amérique

du Sud. Au Pérou, on lui offre le commandement militaire du pays

; mais la nostalgie le prend : il veut revoir l'Italie ; il aime mieux

être capitaine de navire marchand à Gênes que général

dans le Nouveau Monde. Il repasse l'Océan, rentre dans sa patrie

et s'en va coloniser une petite île de la Sardaigne : Caprera,

attendant, dans la retraite l'heure où l'Italie se réveillera.

Cette heure sonne enfin. La guerre éclate en 1859. Garibaldi

se met à la tête d'une légion de 6.000 hommes déterminés

et recommence sa campagne de partisans.

- Mais, lui dit quelqu'un, vous n'avez pas de canon ; comment attaquerez-vous

les Autrichiens ?

- N'en ont-ils pas, eux ? répondit-il ; je leur en prendrai.

Dans cette campagne, raconte un de ses historiens, Garibaldi eut aussi

ses Thermopyles seulement il s'en tira avec plus de bonheur que Léonidas.

Un jour, dans le Tyrol, il se voit cerné, lui et les siens, par

des régiments ennemis.

- Mes amis, s'écria-t-il, s'il faut mourir, vendons cher notre

vie.

Aussitôt, il se penche sur son cheval, lui enfonce les éperons

dans le ventre, se jette, tête baissée, au milieu de la

colonne autrichienne, y fait une trouée, la coupe en deux, lui

passe sur le corps et disparaît.

Quand l'ennemi fait volte face pour le poursuivre, il n'est plus là

: On a vu quelque chose comme la foudre, l'ouragan, l'avalanche, traverser

les rangs et se dissiper.

La gloire de Garibaldi attire à lui les volontaires par milliers.

Le chef toise son homme :

- Je ne puis, dit-il, t'offrir que la soif et la chaleur pendant le

jour, le froid et la faim pendant la nuit, le danger toujours ; mais,

au bout de toutes ces souffrances, la liberté de l'Italie. Je

fais fusiller sans pitié les voleurs ; je punis sévèrement

les désobéissances. Maintenant, fais comme les autres

et ne te laisse pas prendre, car on ne te ferait pas quartier...

Mais l'honneur de porter la chemise rouge et de servir sous les ordres

d'un tel chef compense pour les volontaires les dangers et les privations.

Nul ne recule.

L'année suivante, quand Garibaldi prépare cette expédition

de Sicile dont l'Italie célébrait ces jours derniers le

souvenir, les soldats accourent en foule. Le général est

obligé de refuser des milliers d'engagements, par ses ressources

sont restreintes et ne lui permettent pas d'entretenir une armée.

Il part avec sa poignée d'hommes ; il part pour l'épopée.

Édouard Loclroy qui fit partie de l'expédition en a conté

quelques traits pittoresques :

« Nous marchions, raconte-t-il, sur Palerme, et Garibaldi ne savait

pas du tout si les populations se soulèveraient sur son passage.

» Il avait contre lui le haut clergé, tandis que le bas

clergé lui était plutôt favorable. Vous savez quelles

étaient les opinions religieuses de Garibaldi ; mais, avoir pour

lui le petit clergé, c'était un atout de plus dans son

jeu. C'était un homme supérieur qui ne négligeait

rien et se servait de tout pour arriver au but.

» Sur notre route, se trouvait un village très important....

Nous approchons, personne dans les rues, les maisons fermées.

Les habitants étaient tous dans l'église. L'arrivée

de Garibaldi, cependant, se sut immédiatement, et, quand nous

passâmes devant l'église, tous les assistants étaient

sous le porche et le curé se tenait à la tête de

ses fidèles.

» dès qu'il aperçut Garibaldi, ce bon curé

l'apostropha :

» - Descends de ton cheval !

» Garibaldi descendit.

» - Approche, maintenant, reprit le curé.

» Et, saisissant un immense crucifix, il ajouta :

» - Incline-toi !

» Garibaldi obéit.

» - Regardez, s'écria le curé, celui qui marche

de succès en succès, qui gagne batailles sur batailles,

vient de se courber devant celui qui donne la victoire !

» Et, crucifix sur l'épaule, il se mêla à

notre troupe, suivi de tous ses fidèles. Il se battit comme un

lion, à Palerme, ce bon curé, frappant avec son crucifix,

et couchant plus d'un ennemi à terre.

» Je les assomme, répétait-il parce que ma religion

me défend de verser du sang ! »

Quel aspect avaient ces soldats improvisés « venus d'Italie

et d'ailleurs » qui composaient la petite armée du condottière

? C'est encore Lockroy qui va nous le dire :

« C'étaient des hommes jeunes, portant. la moustache ou

la barbe. Ils avaient sur le tête un chapeau mou, de feutre gris,

à larges bords relevés ; sur le dos, des vareuses de toile

rouge foncé, salies par la poussière et la poudre. Tous

portaient en bandoulière, comme les officiers portent leur manteau

en compagne un foulard lie-de-vin dont, les deux bouts, négligemment

noués sur leur poitrine, tombaient jusqu'au ceinturon, à

plaque de cuivre, où pendait le coupe-choux. La fantaisie éclatait

seulement dans les pantalons. Les uns étaient noirs, les autres

blancs ; les autres plus irréguliers encore, à carreaux

ou à damiers. Ceux-ci se perdaient dans des guêtres de

cuir ; ceux-là couvraient presque entièrement des pieds

nus chaussé d'espadrilles. Soldats par le haut, les volontaires

se terminaient en pékins. On eût dit que ces hommes, encore

bourgeois la veille, n'avaient eu que le temps de passer une moitié

d'uniforme. Une révolution les avait jetés, à demi-habillés

dans l'Histoire.

» Au milieu d'eux marchait, le sabre de cavalerie au côté,

un homme petit, carré, robuste torse de lutteur, bras de marin,

qu'on devinait taillé pour les grandes fatigues de la guerre.

» Il était vécu comme les soldats. Comme eux, il

portait un feutre gris sur la tête et, autour du corps, un foulard

lie-de-vin orné de dessins blancs imprimés. Aucun signe

distinctif sur la vareuse rouge, ni galons, ni étoiles. Pourtant,

rien qu'à le voir, on devinait le chef. Mieux qu'à une

manche ou à un collet brodé, son grade se connaissait

à l'expression de son visage.

» Outre l'uniforme des volontaires, cet homme portait, attaché

sur ses épaules, un petit burnous blanc dont le vent agitait

les plis. Une paire de pistolets était passée à

sa ceinture. De temps en temps, il sarrêtait pour saluer. Sa main

gauche, gantée, caressait le pommeau de son sabre.

» Sur le passage de la troupe, une foule accourait de toutes parts,

composée d'hommes du peuple, de femmes et d'enfants déguenillés

qui sautaient pieds nus dans les décombres encore chauds et d'où

s'élevaient de longues fumées bleues. Les fenêtres

et les portes grinçaient sur leurs charnières et des têtes

apparaissaient à toutes les ouvertures des maisons. Et de ces

fenêtres, de ces portes, du milieu de cette foule grouillante,

un cri séchappait, immense que répercutait l'écho

: Garibaldi !... »

***

Tel était l'homme. Toujours debout pour la liberté ; et

non point seulement pour la liberté de son pays, mais pour la

liberté de toutes les nations opprimées.

De 1860 à 1867, maintes fois encore il se leva pour l'indépendance

de l'Italie. Il faillit même, en 1866, chasser les Autrichiens

du Trentin et rendre à l'Italie sa frontière naturelle.

Un armistice signé prématurément l'en empêcha.

La France fut le théâtre de ses derniers exploits. Quoique

malade, en 1870, il vint mettre son épée au service du

gouvernement de la Défense nationale. On sait quel fut l'héroïsme

des « Chemises rouges » aux trois journées de Dijon.

C'est là que la brigade de Ricciotti Garibaldi, fils du grand

condottière, et père des jeunes héros qui sont

venus cette fois encore se battre pour la France - prit un drapeau poméranien,

le seul qui fut conquis sur l'ennemi au cours de cette néfaste

campagne.

Ainsi, la tradition est demeurée dans la famille Garibaldi, la

tradition d'héroïsme et de dévouement à la

cause du droit et de l'indépendance. Les Garibaldiens d'aujourd'hui

n'ont plus la chemise rouge ; ils portent l'uniforme de couleur neutre

; mais sous la vareuse sombre comme sous la chemise écarlate,

c'est toujours le même coeur qui bat pour la gloire et pour la

liberté.

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré du 23 mai 1915