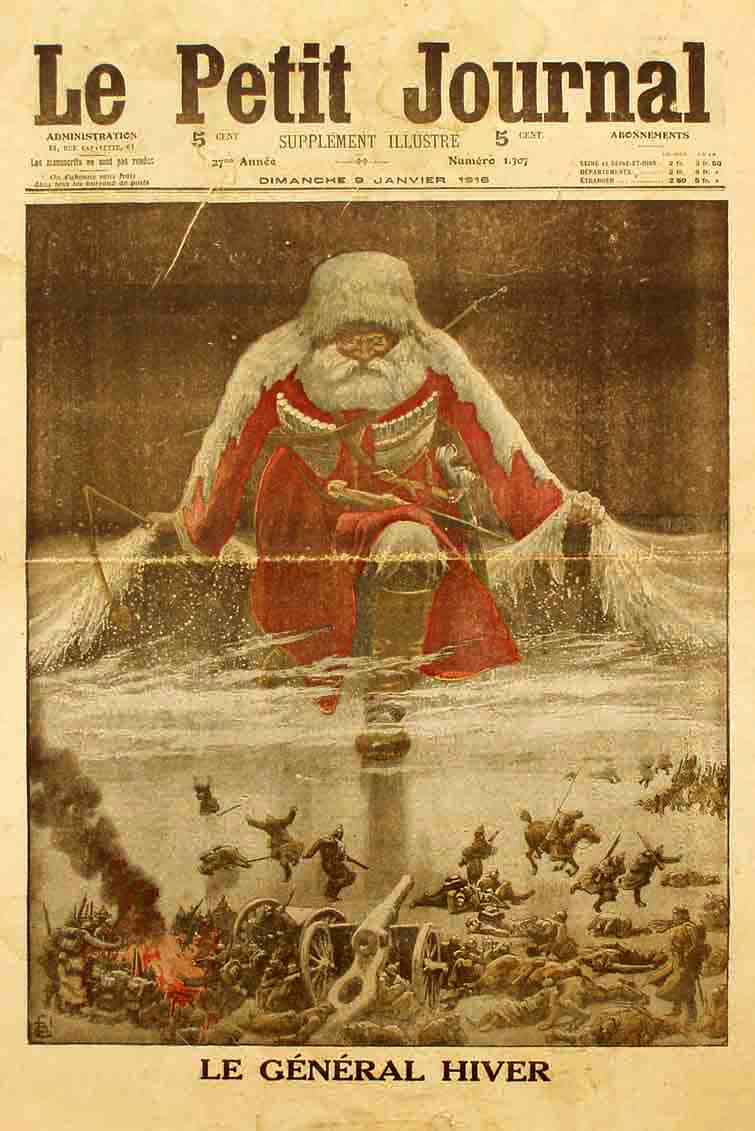

LE GÉNÉRAL HIVER

Le général Hiver est un personnage

symbolique ; mais ce n'en est pas moins un terrible personnage. Les

Allemands en Russie sont en train d'en faire l'expérience.

Le général Hiver est un stratège dont les combinaisons

sont irrésistibles. A toutes les époques où la

Russie fut envahie, le général Hiver a été

son sauveur. Les Russes ont toujours eu en lui une confiance qui ne

s'est jamais démentie et que les événements ont

justifiée. Quand Napoléon, il y a cent trois ans, jeta

sur leur pays les innombrables bataillons de la Grande-Armée,

ils se contentèrent, comme ils le firent l'an dernier devant

les hordes allemandes, de se retirer et de faire le vide autour de l'envahisseur.

Puis ils attendirent l'entrée en ligne du général

Hiver. Et celle-ci se produisit à époque fixe et fut terrible.

Le vrai vainqueur de la Bérézina, ce fut le redoutable

Morozoff, comme on l'appelle familièrement en Russie, ce fut

le général Hiver.

Les Allemands le savent bien. La hantise de l'armée de Napoléon

fuyant de Moscou, dévorée par le froid, ensevelie sous

la neige, mourant dans les glaces, a dû empoisonner les nuits

du Kaiser et de ses lieutenants.

Aussi, dés le début de la campagne en Russie, le commandement

prussien a-t-il reçu l'ordre absolu depuis le général

jusqu'au sergent de défendre les hommes contre le froid. On cite

ces mots de Hindenburg dits aux chefs d'armée :

« Si dans les tranchées, près d'un commandant, officier

ou sous-officier, on trouve des soldats troués de balles, le

commandant aura la croix de fer pour avoir été dans un

endroit dangereux. Mais si on trouve près de lui un seul soldat

mort de froid, il sera fusillé pour n'avoir pas pris les mesures

nécessaires. »

Guillaume lui-même a donné des ordres à ce sujet.

« Quels que soient les froids de Russie, ils ne doivent pas exister

pour mes soldats dans les tranchées. Chez nous chaque homme est

compté. Assez tombent dans les batailles. Il serait criminel

de les perdre pour rien... J'abolis le gel russe. »

« Aussi, dit un correspondant des Débats, les

mesures ont été prises. - A travers toute l'Allemagne,

dans les villes, villages et hameaux, la cueillette des objets de laine

a été ordonnée.

« Des cuisines de campagne, des chaudrons gigantesques ont été

fixés sur des traîneaux. Des mitrailleuses, des pièces

légères sont montées sur des skis. Les ingénieurs

ont prévu les tempêtes terribles qui interrompent les communications

: ils ont préparé des locomotives spéciales avec

des chasse-neiges appropriés et, pour aplanir les routes, des

rouleaux compresseurs d'une formidables puissances.

Mais tout cela est-il suffisant pour résister aux attaques du

général Hiver ?

Les événements nous le diront. Mais d'ores et déjà,

il semble que ces attaques apparaissent terribles et que les Allemands

en souffrent cruellement.

Au milieu de décembre, des réfugiés arrivés

de Volhynie à Kiew racontaient que, dans les récents combats,

il y avait eu de nombreux Austro-Allemands trouvés gelés

dans les marais de la Polésie. On en trouve beaucoup dans les

tranchées abandonnées.

Le froid, disaient-ils, a surpris les Austro-Allemands à l'improviste.

Des envois importants de vêtements et chaussures pour l'hiver

sont restés embourbés, on ne sait où. Les soldats,

peu habitués à l'hiver russe, les Bavarois particulièrement,

en sont victimes.

Et cela ne fait que commencer. Allons, le général Hiver

accomplit de la bonne besogne. Il en fera de meilleur encore au fur

et à mesure que s'avancera la saison des frimas.

Le général Hiver est un bon allié des Alliés.

Salut et gloire au général Hiver !

VARIÉTÉ

L'hiver allié des Russes

Le froid en Russie. - 1812 et 1915. - Comment périt la Grande Armée. - Carnets de soldats allemands. - La présomption du Kaiser.

Nous décrivons plus haut, à propos

de notre gravure le Général Hiver, les précautions

prises par les Allemands pour lutter contre le froid en Russie.

Ces précautions auront-elles l'efficacité qu'escomptent

les généraux du Kaiser ? C'est douteux. On a préparé

l'opinion allemande, on a tenté de calmer les familles en répandant

dans les masses allemandes cette idée que la situation en 1915

n'est plus la même qu'en 1812, et que les armées allemandes

disposent, pour lutter contre le froid, de moyens que ne possédaient

pas celles de Napoléon.

Mais l'hiver est l'hiver ; et la nature est plus forte que la science,

cette science fût-elle allemande.

Les Boches d'ailleurs, n'en ont-ils pas fait déjà la cruelle

expérience en Russie ? Avant de connaître les rigueurs

de l'hiver russe, ils ont eu à souffrir celles de l'automne ;

et ils auront éprouvé l'horreur d'être enlisés

dans les marécages, avant de supporter le froid dans les solitudes

glacées.

Un soldat allemand tué en octobre dernier avait noté sur

son carnet les souffrances que l'armée boche commençait

déjà à subir à cette époque.

« Nous suivons maintenant nos ennemis, écrivait-il, à

travers un pays effroyable. Tantôt nous sommes embourbés

derrière eux à travers des marécages dans lesquels

de nombreux soldats tombent sans pouvoir se relever. Puis, nous pénétrons

dans de vastes forêts, presque vierges, et nous avançons

alors lentement, dans la crainte des pièges, car les Russes sont

inlassables et nous tendent embuscades sur embuscades. Puis ce sont

comme des steppes, que nous traversons sur des chemins sablonneux, si

l'on peut appeler ainsi des pistes à peine praticables, larges

de cinq à vingt mètres.

» Nous sommes enchevêtrés au milieu des convois,

qui n'avancent qu'avec difficulté, au milieu de batteries d'artillerie

qui, à tout instant, se trouvent enlisées. Nous sommes

alors obligés d'aider les artilleurs et de pousser aux roues

des canons ou des avant-trains, car les chevaux, fourbus, refusent souvent

de tirer plus longtemps les lourdes pièces. Et tout cela se passe

au milieu des cris des officiers et le sous-officiers, qui, dans le

brouhaha, sont obligés de hurler leurs ordres, au milieux des

jurons des conducteurs, dont les chevaux essoufflés, tirent en

vain sur les traits.

Tout cela n'est pas pour nous donner des idées gaies. La pensée

de passer l'hiver dans une telle région nous donne à tous

le frisson.

» Nous nous demandons tous, avec angoisse, ce que nous allons

devenir quand la neige commencera à tomber et que nous serons

là dans ce pays désert, sans abris. Aussi un camarade,

découragé et furieux, lance-t-il cette phrase que nous

approuvons tous : Tous ceux qui sont la cause de cette guerre maudite,

il faut les jeter dans la gueule d'un 420, avec une bonne charge de

poudre et faire feu. »

Voilà ce qu'ils écrivaient il y a trois mois, alors que

le froid ne sévissait pas encore. Et, depuis, l'hiver est venu

; la neige est tombée. Quelles souffrances doivent être

les leurs !

Beaucoup d'Allemands ne savaient pas ce qu'est l'hiver russe. Or l'hiver

russe, pour qui n'est pas Russe, est une chose effroyable.

Un de nos amis, qui a longtemps habité la Russie. nous disait

qu'une année où il se trouvait dans une ville au bord

de la Volga, il avait constaté que du mois de novembre au mois

d'avril, le thermomètre s'était maintenu entre 30 et 33

degrés au dessous de zéro. Un matin, il était descendu

à 41 degrés.

« De pareilles températures, nous disait-il, produisent

des effets bizarres. A l'étal des bouchers, on débite

la viande à la hache et l'on vous casse un filet de boeuf ou

une rouelle de veau.

» Devant les poissonneries, les magnifiques esturgeons de la Volga,

qui atteignent jusqu'à trois mètres de longueur, sont

appuyés contre les murs comme des pièces de bois, debout

sur leurs queues raidies par la gelée.

» Le froid est tellement intense que le vin du Caucase, vin fort

chargé en tannin et en alcool, gèle avec une rapidité

étonnante. Il me souvient qu'un jour j'envoyai chercher du vin

par le domestique chez un marchand de la ville; il avait pris pour rapporter

les bouteilles un panier rempli de foin et recouvert d'un feutre pour

les préserver de la gelée.

» La distance qui séparait la maison du magasin était

à peine d'un quart d'heure. Malheureusement, quand le domestique

rentra, la porte de service était fermée ; il déposa

son panier près de la porte et fit le tour de la maison pour

aller ouvrir la porte de l'intérieur. Quand il revint prendre

son panier, les bouteilles étaient autant de glaçons.

» Il est clair qu'avec des températures aussi rigoureuses

il faut prendre quelques précautions : les nez, les oreilles

et les joues gèlent avec une déplorable facilité,

et le plus désagréable, c'est que vous ne vous en apercevez

pas, vous n'éprouvez aucune douleur ; il faut qu'un voisin complaisant

vous avertisse que, votre nez. vos oreilles ou vos joues blanchissent.

On se rend du reste très obligeamment ce petit service. Une forte

friction avec de la neige suffit pour rétablir la circulation

et conjurer le mal. Les indigènes sont presque tous exempts de

ces petits accidents. Leur peau est sans doute à l'abri du gel,

car j'ai vu de braves moujiks assister tête nue, pendant près

d'une heure, à la bénédiction des eaux, qui a lieu

le jour des Rois, c'est-à-dire le 6/19 janvier, sans en éprouver

le moindre désagrément, tandis que mes oreilles étaient

réduites à l'état de chiffon et auraient certainement

subi de graves avaries, si un brave ouvrier ne m'eût averti à

temps. »

Les Russes sont à l'épreuve de ces températures

excessives. Mais il n'en saurait être de même des Allemands.

Et, quelques précautions qu'ait pu prendre leur grand état-major,

ils en souffriront comme en souffrit l'armée de Napoléon

et le froid les décimera comme fut décimée en 1812

la grande armée.

***

Lisez les mémoires des généraux et des soldats

qui firent la retraite de Russie. les Ségur, les Marbot, Boulard,

Piou, Lahaume, Griois, le sergent Bourgogne. Vous verrez quel rôle

terrible le froid a joué dans la défaite.

Dès le 6 novembre 1812, des masses de neige couvraient les chemins

les détachements s'égaraient ; les soldats, roidis par

le froid, abandonnaient leurs armes et tombaient entre les mains des

Cosaques.

Le 6 novembre, Cesare de Laugier, officier de la garde du Prince Eugène,

écrit :

« Un nouvel ennemi, plus terrible que le froid, a fait son apparition

: c'est le vent du Nord. Le ciel est sombre, la neige tombe à

flocons, poussée par un vent impétueux ; l'armée

en est enveloppée. Nous ne voyons plus rien autour de nous. Un

chacun se couvre de ce qu'il peut. Allons-nous mourir ainsi obscurément,

sans gloire ? »

La nuit qui précéda le passage de la Bérézina,

fut, à ce que raconte Ségur, une les plus cruelles depuis

le départ de Moscou. Le froid redoublait de violence : le vent

du Nord, plus âpre, fouettait une neige épaisse sur les

hommes sans abri. Et le froid allait toujours augmentant. Le 7 décembre,

le thermomètre descendit à 28 degrés au dessous

de zéro. Le froid. raconte un témoin, saisissait d'abord

les extrémités ; le soldat se laissait aller à

une torpeur que suivait bientôt la mort. Les plus jeunes mouraient

par milliers ; un grand nombre de ceux dont le corps endurci aux fatigues

pouvait résister plus longtemps, trouvant plus facile de mourir

que de vivre, se couchaient sur la neige et refusaient de se relever.

Le feu des bivouacs, dont ces malheureux s'approchaient sans précaution,

communiquait la gangrène aux parties gelées, et l'influence

d'une chaleur extrême, comme celle d'un froid excessif avait des

résultats non moins funestes.

Et les Cosaques, insensibles aux rigueurs de la saison, harcelaient

constamment ces soldats déprimés, ces troupes en déroute.

En deux mois la grande armée avait perdu les trois quarts de

ses effectifs.

***

Supposez que toutes les précautions prises par les Allemands

réduisent pour eux au minimum les effets de l'hiver russe, ces

effets n'en resteront pas moins redoutables encore.

Guillaume II ne se le dissimule, d'ailleurs pas.

« La Russie, déclarait-il au mois de novembre à

ses troupes, ne veut pas conclure la paix et base ses espérances

sur la venue des grands froids. Nous devons donc nous préparer

à la guerre en hiver. Je sais que vous êtes fatigués.

Nous avons cru à une guerre de quelques mois ; elle s'est prolongée.

il est donc impossible de ne pas être fatigué. Mais rappelez-vous

que tout cela n'est pas en vain. Votre effort de l'été

a eu de très brillants résultats. Ne nous laissons pas

aller à la fatigue l'hiver non plus. Nous opposerons aux rigueurs

du froid notre farouche énergie, de même que nous avons

opposé jusqu'ici notre gant de fer à la patte de l'ours

russe. »

Reste à savoir si la farouche énergie que préconise

le Kaiser résistera à 23 degrés de froid.

Les tranchées allemandes ont été approvisionnées

de braseros, fourneaux portatifs, réchauds ; on les chauffe avec

du bois ou des briquettes, et un couvercle ingénieusement adapté

empêche les flammes d'être vues par l'ennemi. Et cependant:

si l'on en croit les carnets trouvés sur les morts, les soldats

ont froid.

Les Boches ont aussi imaginé des traîneaux et des chariots

à patins, pour faciliter le ravitaillement en temps de neige

et de gelée ; et cependant les soldats ont faim.

Dès le 19 octobre un soldat allemand écrivait sur un carnet,

dont le journal russe Rietch a publié la traduction

:

« Il fait tellement froid, dans nos abris, cette nuit qu'il m'a

été impossible de fermer l'oeil. »

Et le Boche, dégoûté d'une si rude campagne ajoutait

:

« Oh ! que je voudrais pouvoir retourner auprès de ma femme

et de mes enfants ! Mon Dieu ! Quand donc cette guerre finira-t-elle

?... »

Le Rousskoié Slovo a publié d'autres carnets

de route de soldats allemand où se retrouvent les mêmes

terreurs et mêmes plaintes.

Voici un passage de l'un de ces carnets. Il montre les souffrances des

soldats teutons et le découragement qui s'empare d'eux :

« Nous avons à marcher près de six kilomètres

dans des conditions épouvantables ; il n'est donc pas étonnant

que très souvent je tombai et faillis mourir.

» Les nuits sont froides, à peine puis-je dormir.

» Nous réussissons à nous mettre à l'abri,

mais nous tremblons de froid, nous dormons mal. Je prie et je pense

aux miens.

» Je souffre de la faim ; je reste en sentinelle auprès

de la tranchée et je songe comme toujours à ma femme et

à mes enfants. Si Dvinsk pouvait être pris ! Malheureusement

les Russes ont beaucoup de munitions et ils tirent si bien !

» Mon coeur tremble ! les nerfs ne peuvent pas supporter tout

ce fracas, on ne sait pas où se mettre, il vaudrait mieux être

mort ou blessé que de rester dans la boue. Quand la nuit arrive,

nous avons peur du lendemain. Les Russes sont un ennemi terrible ; ils

dirigent sur nous un feu inouï de mitrailleuses, ils nous couvrent

de grenades et ils attaquent à chaque instant. Oh ! que je voudrais

qu'on dise :

« Repose-toi, guerrier, la guerre est finie dors et que personne

ne te réveille !... »

Ainsi, l'hiver reste le grand, le puissant allié de la Russie

; et la science et l'organisation allemande n'y pourront rien.

Ajouter à cette force de la nature cette autre force, d'un pays

inépuisable en hommes, d'un pays où l'armée peut

reculer s'il le faut indéfiniment en ruinant tout derrière

elle, et sans jamais atteindre les bornes, et sans jamais se laisser

entamer.

Napoléon, dans le Mémorial de Sainte-Hélène,

a médité sur cette force dont il fut la victime, sur cette

force qu'il n'avait pas soupçonné et qu'il éprouva

pour son malheur :

« On ne peut s'empêcher, écrit-il, de frémir

à l'idée d'une telle masse qu'on ne saurait attaquer ni

par les côtés ni sur les derrières ; qui déborde

impunément sur vous, inondant tout, si elle triomphe, ou se retirant

au milieu des glaces, au sein de la désolation, de la mort, devenues

ses réserves, si elle est défaite ; le tout avec la facilité

de reparaître aussitôt si le cas le requiert. N'est-ce pas

la tête de l'hydre, l'Antée de la fable, dont on ne saurait

venir à bout qu'en le saisissant au corps et l'étouffant

dans ses bras... Mais où trouver l'Hercule ?...»

Cet Hercule que ne fut pas Napoléon, le Kaiser Guillaume II a

cru l'être... Ah ! le pauvre homme ! ...

Ernest Laut.

Le Petit Journal illustré du 9 janvier 1916