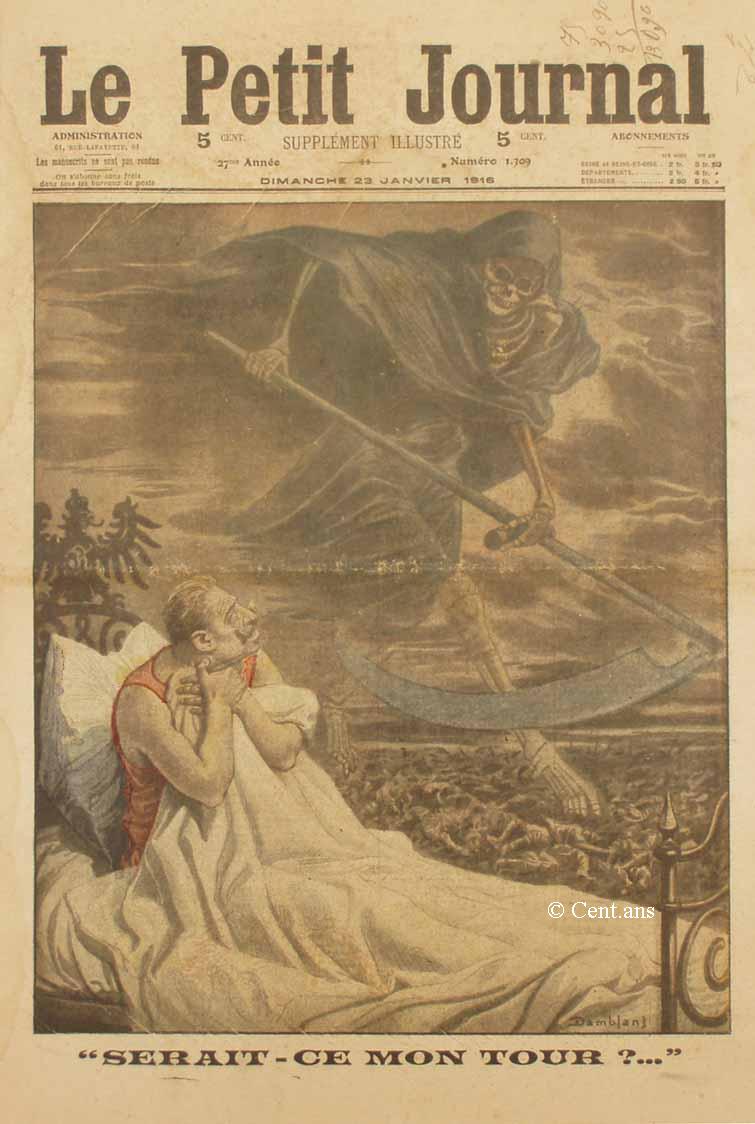

“ SERAIT-CE MON TOUR ?... ”

« Serait-ce mon tour ?... » telle

est la pensée qui doit hanter le cerveau du Kaiser. La Mort est

avide ; elle est insatiable. Se contentera-t-elle de l'abondante pâture

qu'il lui a donnée ? Ne le prendra-t-elle pas lui-même,

à son tour ? Après avoir sacrifié tant d'hommes

à son incommensurable orgueil ne va-t-il pas être sacrifié,

lui aussi ?

Et ne croyez pas que cette terreur de la mort que nous attribuons au

kaiser soit purement hypothétique et gratuite. La pensée

que nous lui prêtons est d'une absolue vraisemblance si nous nous

en rapportons à la mentalité de Guillaume II.

En effet, même en pleine santé, le kaiser a une véritable

phobie des malades et de la maladie. Comment ne serait-il pas assailli

par les pires craintes alors que le mal s'abat sur lui ?

Jugez-en plutôt par ce passage des Kaizeriana, de Paul-Louis

Hervier.

« Guillaume II, dit Paul-Louis Hervier, tient peu à la

vie de ses sujets. Il tient énormément à la sienne.

Il redoute les malaises qui peuvent être les prodromes de maladies

graves, il a peur des contagions et des épidémies. Il

appréhende que les maux dont il souffre empirent soudain.

» Quand Guillaume vient sur un des fronts de la guerre, il est

non seulement accompagné de son état-major, mais aussi

l'une troupe de médecins, un véritable corps sanitaire,

dont la mission est de rechercher s'il n'y a pas d'épidémie

dans la région, si l'air est bon pour les poumons de Sa Majesté,

si l'humidité du climat ne peut pas engendrer des douleurs. Dès

que Guillaume croit qu'il a un rhume, il se met au lit, annule toute

ses audiences, boit de la tisane, accepte tous les cataplasmes, les

gargarismes, les potions, les pilules et les cachets, on l'entoure de

mille soins, on nettoie tout autour de l'habitation, on désinfecte

à l'extérieur et à l'intérieur, on assainit

par des procédés chimiques la chambre de l'auguste malade

et on en éloigne tous ceux qui ont éternué pendant

la semaine précédente, qui toussent pour avoir respiré

de travers ou qui se mouchent pour cacher leur émotion. Ces gens-là

peuvent avoir des rhumes de cerveau ou des bronchites, ils sont dangereux,

on les chasse, on les exile. »

Dans ces conditions, on conçoit quelles doivent être les

craintes du kaiser atteint par le mal héréditaire auquel

son père a succombé.

Déjà, il y a cinq ans, il fut question d'opérer

l'empereur et de l'ablation du larynx. Guillaume recula.

Pourra-t-il encore reculer cette fois ? Le cancer a fait des progrès.

Cette voix qui a proféré tant de mensonges est-elle condamnée

à s'éteindre ? Cet homme qui a sacrifié à

ses ambitions tant de vies humaines va-t-i1 périr à son

tour ?

Sans doute sa disparition jetterait le désarroi dans le camp

ennemi et hâterait peut-être la fin de la guerre. Mais comme

on voudrait que l'homme responsable de tant de deuils et de tant d'horreurs

pût voir, avant de succomber, l'effondrement de toutes ses ambitions,

la chute de sa dynastie, l'abaissement définitif de son peuple,

et qu'il connût ainsi, avant de mourir, le châtiment.

VARIÉTÉ

Le recrutement en Angleterre

Le service obligatoire il y a mille ans. - Plaintes de Wellington. -

La publicité du recrutement, par les journaux et par le cinéma.

- Affiches parlantes. - La volonté de l'Angleterre.

Lorsqu'au début de cette guerre, la question

du service militaire obligatoire fut agitée pour la première

fois en Angleterre, les adversaires du système opposèrent

à ses partisans leur argument ordinaire, à savoir que

le service obligatoire est incompatible avec le caractère anglais.

« Il n'est pas douteux, pourtant, écrivit alors le Daily

Mail que le service obligatoire a déjà existé

en Grande-Bretagne.

« Il était en vigueur dès les premières années

de l'histoire de l'Angleterre, après l'occupation romaine. Le

fait de porter les armes était même un honneur dévolu

seulement aux hommes libres.

» Cette armée nationale portait le nom de « Fyrd

» et chaque comté était tenu de contribuer à

sa formation par le recrutement d'un contingent déterminé.

» Alfred le Grand réorganisa la « Fyrd » et

décida que tous les hommes âgés de seize a soixante

ans étaient tenus d'en faire partie ».

Il y aurait de cela dix ou onze siècles. C'est assez loin, comme

vous voyez. Et les Anglais d'aujourd'hui ont de bonnes raisons de ne

s'en point souvenir.

J'ignore jusqu'à quelle époque le système du «

Fyrd » subsista en Angleterre, mais il est certain qu'après

l'invasion normande il avait cessé d'exister, et qu'en aucun

temps, depuis lors, même aux époques où l'Angleterre

eut le plus besoin de soldats, notamment pendant la période des

guerres napoléoniennes, il ne fut jamais question de le rétablir.

Le recrutement des armées anglaises était alors extrêmement

difficile. Wellington s'en plaignait constamment.

Bien que la prime d'engagement fût alors d'une livre, il était

presque impossible de trouver des soldats. Le gouvernement anglais fut

parfois réduit à faire aux condamnés remise de

leur peine pour les enrôler dans l'armée.

« Il n'y a que la vile classe qui entre au service », écrivait

Wellington en 1811 ; et, un autre général anglais, disait

: « Si nous n'avions point de pauvres, nous n'aurions point de

soldats ».

Le recrutement ne se faisait aisément que dans les années

de misère. Dans les années plantureuses, quand les jeunes

gens trouvaient leur nourriture dans le travail, la besogne devenait

extrêmement ardue.

Les sergents recruteurs étaient alors sur les dents ; il leur

fallait parcourir les provinces et prendre tout ce qu'ils trouvaient

sans examen. Leur génie consistait en ce cas à enrôler

les gens en dépit d'eux-mêmes.

- A quelle classe appartient la majorité des recrues que vous

enrôlez, demandait-on un jour a l'un de ces racoleurs.

- A la classe des idiots, répondait le facétieux sergent.

***

Cependant, les Anglais surent toujours trouver

des soldats quand ils en eurent besoin. Et si l'empereur Guillaume II

eût connu un peu son histoire, il se fût gardé peut-être

de parler avec tant de dédain, au début de la guerre de

« la misérable petite armée du maréchal French

». Il se fût dit qu'il ne tenait qu'a la volonté

du gouvernement anglais de la transformer rapidement en une grande et

redoutable armée.

C'est là ce qui s'était produit il y a un peu plus d'un

siècle. En 1792, l'armée anglaise n'était que de

56.000 hommes. En quelques années elle fit plus que quadrupler.

La prime d'engagement fut alors portée à 25, livres (625

francs) et la solde minima à un shilling.

En 1808, l'Angleterre avait 230.000 hommes de troupes de ligne, sans

compter 78.000 miliciens et 300.000 volontaires.

Instruite par de tels résultats, forte de son insularité

et confiante dans la puissance de sa flotte, on conçoit très

bien que l'Angleterre n'ait jamais songé a modifier son système

de recrutement.

Jusqu'en ces dernières années, le sergent racoleur en

était resté le facteur unique.

C'était là le procédé classique, le procédé

primitif tel qu'il était en usage dans presque tous les pays

d'Europe au XVIlle siècle. Les Anglais seuls l'avaient conservé

tel. Mais depuis le commencement de cette guerre, ils l'ont singulièrement

amélioré ; et c'est merveille de voir avec quelle ingéniosité

ils ont appliqué au recrutement des méthodes nouvelles

et en particulier les méthodes de publicité, dans lesquelles

ils excellent.

Avant la guerre, dès le début de 1914, le War Office avait

déjà recouru à la publicité des journaux.

Le 15 janvier, les feuilles à un demi-penny donnèrent

une page d'annonces dans laquelle étaient exposés tous

les avantages réservés aux soldats anglais ; la paie,

d'abord : 8 shillings 9 pence par semaine pour l'infanterie ; 14 shillings

pour les gardes à cheval et pour les autres armes, artillerie,

cavalerie, etc., de 9 à 11 shillings. Et. cela, dès l'entrée

au corps.

Au bout de deux ans, la paie varie, suivant les armes, de 10 shillings,

6 à 17. 6. En sept ans, disait le prospectus, un soldat peut

avoir mis de côté de 2 à 3.000 francs.

Et ce n'était pas tout : belle tenue, vêtements chauds

l'hiver, vêtements légers l'été, nourriture

substantielle et variée, confiture, chocolat, salles de billards,

fumoirs, plaisirs sportifs etc. Quoi de plus alléchant ?

Il paraît, pourtant, que tout cela ne suffisait pas encore à

assurer le recrutement, car bientôt le War office, non content

de la publicité des journaux, recourait au cinéma.

Par ses soins, des films furent pris de toutes les phases de l'existence

du soldat. La vie entière de Tommy Atkins (le piou-piou

anglais) y était reproduite... Mais comme il eût été

peut-être monotone pour le public de ne voir que des scènes

militaires et pour vaincre le préjugé qui, dans les milieux

ouvriers anglais, attachait une défaveur au métier de

soldat, une intrigue fût mêlée fort habilement au

film... Un jeune homme, employé aux docks de Londres, aime une

jeune nurse. Il lui demande sa main, elle refuse. Il s'engage. On le

voit dans toutes ses occupations militaires. Il prend goût à

son métier, oublie ses chagrins, se comporte brillamment aux

manoeuvres, fait campagne, y est blessé, est soigné par

la nurse, est nommé colour sergeant et épouse

sa bien aimée.

Et ce film fut donné en sus du programme dans tous les cinémas

populaires.

***

Puis, quand éclata la guerre, l'ingéniosité des

Anglais pour recruter des soldats prit un nouvel essor.

Une profusion d'affiches furent apposées partout, sur les murs,

sur les façades, aux devantures des boutiques.

« Elles couvrent tout, disait un de nos confrères, les

omnibus, les taxicabs, les tapissières, jusqu'aux voitures de

maîtres. Elles sont de tout format et de couleur et l'on est stupéfait

du nombre de variations que leurs auteurs ont su tirer de ce thème

unique : « La patrie est en danger ; courez sous les drapeaux.

»

« Un soldat en kaki, le fusil à la main, la pipe aux lèvres,

pose cette question :

« Cela vous est indifférent que je me fasse tuer pendant

que vous restez chez vous ? »

« Si vous ne pouvez vous engager, dit une autre affiche, tâchez

de trouver une recrue ! » Un paysage sombre et tourmenté

vous montre au fond des ruines fumantes et au premier plan un soldat

avec cette légende : « Souvenez-vous de la Belgique ! »

« Voici maintenant, sur une pancarte, le buste fort ressemblant

et de grandeur naturelle de lord Kitchener ; le bras allongé,

l'index tendu vers le spectateur, il s'écrie en le fixant dans

les yeux : « J'ai besoin de VOUS ! » Plus loin, c'est le

portrait de lord Roberts ; au-dessous l'épée du maréchal

et son chapeau à plumes avec les mots : « Il a fait son

devoir ; ne ferez-vous pas le vôtre ? »

« Autre chose. Un rang de soldats au port d'armes. Entre le premier

et le troisième, un vide dans lequel est écrit «

Cette place vous est réservée ; venez la prendre ! »

. Il y a aussi l'affiche qui s'adresse à l'amour-propre du passant

et lui fait honte de rester chez lui au lieu de prendre un fusil. En

voici un exemple : « Vous êtes fier de votre copain qui

est sous les drapeaux ; que pense-t-il de vous, lui ? Réfléchissez

! »

En dehors des affiches, il y a encore les annonces dans les journaux,

tels que l'appel aux gens riches gardant à leur service des valets

de chambre ou des laquais qui devraient porter le fusil et non le plateau,

ou des chauffeurs qui devraient conduire fourgons et ambulances au lieu

de mener des autos de luxe ; une annonce invite les femmes à

ne pas retenir les hommes et à leur conseiller de s'enrôler

; un appel s'adresse aux chefs d'industrie, un autre aux commerçants

qui emploient beaucoup d'hommes en âge de servir.

» Après cela viennent les questionnaires et examens de

conscience.. « 1. Si vous êtes solide, entre dix-huit ans

et trente-huit ans, êtes-vous satisfait de ce que vous faites

en ce moment ? - 2. Vous sentez-vous heureux, en passant dans les rues,

de voir d'autres hommes porter l'uniforme du roi ? - 3. Que direz-vous

quand on vous demandera plus tard : Où avez-vous servi ? - 4.

Si vous avez des employés ne pouvez-vous les remplacer par des

femmes pendant la durée de la guerre ? »

Nous avons vu, même dans les vitrines des magasins anglais de

Paris ces appels à l'enrôlement volontaire. En voici quelque

uns :

Des soldats anglais, le pied sur une carte de France, vers Calais, se

tournent vers l'Angleterre et crient cet appel :

Boys come over here, you are wanted.

(Amis, venez ici. On a besoin de vous).

Deux soldats anglais, le fusil à la main, marchent à l'ennemi

; au-dessous, on lit :

Don't stand looking at this. Go and help.

(Ne vous contentez pas de les regarder. Allez les aider).

Et voici quelques simples recommandations, non accompagnées d'images

Wy aren't you in kaki ?

(Pourquoi n'êtes-vous pas en kaki ?)

Don't lay follow your flag.

(Ne restez pas en arrière, suivez votre drapeau).

Les journaux allemands eux-mêmes s'émerveillaient de l'intensité

du mouvement patriotique, créé par la guerre en Angleterre.

Voici un tableau du recrutement anglais publié par l'un d'eux

en décembre dernier, et dont l'auteur est le docteur Vorst.

« Sur l'îlot formé par le terre-plein devant la Bourse

de Londres, une musique de régiment a formé le cercle.

Au centre se trouve un gamin de neuf ans portant l'uniforme kaki réglementaire.

C'est l'espoir militaire de l'Angleterre. En un clin d'oeil, la foule

s'est rassemblée ; un jeune soldat grimpe les marches du perron

de la Bourse et lorsque la musique cesse, il retire sa casquette et

s'exprime d'une voix forte en ces termes: « Mesdames et messieurs,

l'Angleterre compte que tout le monde fera son devoir ». Ce sont

les paroles de Nelson avant la bataille de Trafalgar. Le soldat continue

: « L'Angleterre n'a pas voulu décréter le service

militaire obligatoire parce qu'elle est convaincue et parce qu'elle

pensé qu'à l'heure du danger l'idée du devoir remplacerait

la loi. L'heure du danger est venue : il faut s'opposer de toutes nos

forces à l'envahissement de l'Europe par la vague teutonne. Je

fais appel à votre patriotisme, à la conscience que vous

avez de l'honneur de votre pays qu'il faut sauvegarder. Il ne faut pas

croire que le soldat soit malheureux... »

« Une fois convaincu et encouragé des sous-officiers revenus

du front circulant dans la foule, un jeune homme monte les marches,

échange quelques mots avec un officier chargé de recevoir

les adhésion : c'est le premier pacte qui vient de se conclure.

« L'Angleterre a su rajeunir le vieux systéme de recrutement

et employer tout espèce de moyens nouveaux pour stimule les engagements

volontaires et provoque par toutes sortes de stratagèmes l'enrôlement.

Toute la ville est remplie de pancartes. Des femmes, autrefois sans

doute des suffragettes, ayant renoncé à lacérer

les tableaux, se font propagandistes et orateurs. Tous les moyens sont

mis en oeuvre pour recruter le plus d'engagements possible. Le système

de la réclame parla vue, par les paroles, est pratiqué

avec une perfection vraiment inouïe. »

Le résultat de cette propagande, on 1a connaît, c'est la

superbe armée qui combat, vaillamment à côté

de la nôtre.

Mais ce résultat ne suffit pas encore aux Anglais ; ils veulent

plus. Et, bouleversant toutes leurs traditions, ils en viennent au service

obligatoire.

Les Boches, après cela, ne pourront plus douter de leur volonté

formelle, inébranlable, d'aller jusqu'au bout.

Ernest LAUT

Le Petit Journal illustré du 23 janvier 1916