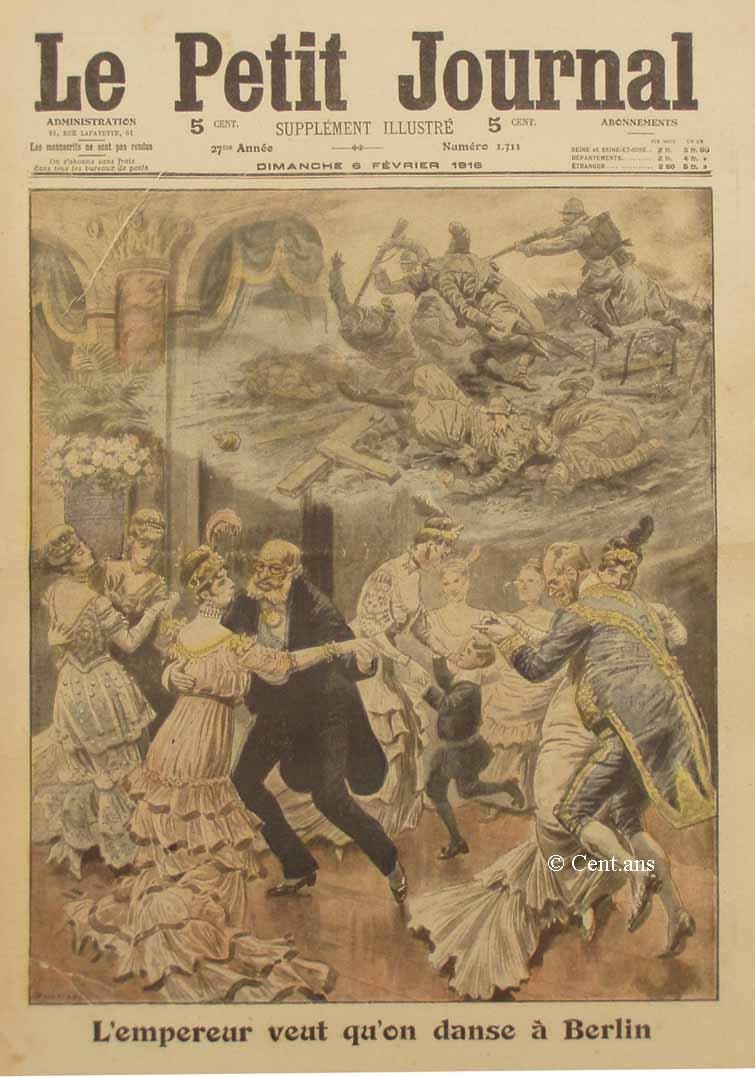

L'empereur veut qu'on danse à Berlin

La grande préoccupation des dirigeants

de l'Allemagne c'est de continuer à illusionner le peuple, à

le tromper sur la véritable situation du pays.

Le peuple, cependant, commence à savoir, mais on s'acharne toujours

à lui cacher la vérité, à lui faire croire

que rien n'est changé dans la vie nationale, On l'amuse et on

l'abuse.

Tous les voyageurs qui ont parcouru l'Allemagne depuis le début

de la guerre s'accordent à signaler l'animation factice des grandes

villes allemandes où tout commerce est mort, mais où la

vie du soir s'efforcé cependant de rester brillante. Tous ont

parlé de ces restaurants luxueux où bâfrent copieusement

les gens riches et les beaux officiers, pour faire croire au peuple

qui les regarde et qui crève de faim, que l'Allemagne a tout

en abondance ; tous ont parlé de l'affluence aux théâtres,

aux cinémas, dans tous les lieux de distraction ; tous ont dépeint

« cette foule abusée, néanmoins lentement avertie,

lasse, anxieuse, affectant cependant par ordre une douloureuse sérénité,

terrorisée, n'osant rien dire, se sachant menacée à

la moindre velléité de plainte ou de franchise ».

« Par quels moyens, dit un de ces voyageurs, a-t-on réussi

à mystifier ainsi le peuple allemand ?

» Est-il nécessaire de rappeler le rôle qu'ont joué

dès le début la fameuse agence Wolff, les intellectuels,

les ecclésiastiques de toutes confessions, la pressé des

« reptiles » comme disait Bismarck, l'empereur enfin et

sa parole impériale ?... Puis les « grandes victoires »

en Belgique, - la criminelle Belgique, - les non moins « grandes

victoires » remportées en France fortifièrent si

possible et surexcitèrent l'orgueil du peuple. Vinrent ensuite

le bluff des Zeppelins, les « exploits. » des sous-marins.

Et quand l'Italie se rangea du côté de l'Entente, on répéta

la phrase si ressassée déjà : « Plus nous

avons d'ennemis, plus nous aurons d'honneur à les vaincre. »

Les rodomontades « en veux-tu en voilà » ne coûtant

rien, on en usa et on en abusa... Les « colossales victoires »

sur le front oriental vinrent à point, plus tard, pour ranimer

un instant les plus folles espérances d'une paix avantageuse

et prochaine. Enfin, la campagne dans les Balkans, entreprise pour retremper

par de faciles victoires les énergies défaillantes ...»

Mais tout ce bluff ne suffisant plus pour galvanisation les enthousiasmes

et la population commençant à se laisser aller à

la tristesse, au découragement, au doute, on décréta

en haut lieu que la gaîté serait à l'ordre du jour.

Les Allemands n'étant plus d'humeur à s'amuser de gaîté

de coeur durent s'amuser par ordre. Et l'empereur donna cet ordre inouï,

cet ordre invraisemblable aux dames de la société berlinoise

:

« Mesdames, rouvrez vos salons, je veux qu'on danse à Berlin

! »

Et les dames rouvrirent leurs salons, car un ordre de l'empereur ne

se discute pas. Et elles lancèrent les invitations pour leurs

bals.

Or, l'une d'elles, qui avait l'habitude d'inviter à ses sauteries

les beaux officiers de la garde, s'inquiéta, avant d'envoyer

ses invitations, de ce qu'étaient devenus ses danseurs ordinaires.

Sur, deux cents, cent quatre-vingts étaient morts, ensevelis

dans les boues de l'Artois ou dans les marais de Saint-Gond.

On dansera cependant à Berlin, pour obéir à l'empereur

; les dames danseront entre elles ou avec les enfants, ou avec les vieux

chambellans cacochymes. Ah ! les jolis danseurs qu'il leur a laissés,

l'empereur.

On dansera pendant que les hommes se feront tuer et que leur familles

mourront de faim.

Mais combien de temps dansera-t-on ?

VARIÉTÉ

LES ALBANAIS

Un peuple réfractaire à l'influence occidentale. - Moeurs albanaises. - Scutari l'héroïque. - Gendarmes et brigands. - Qu'adviendra-t-il de l'Albanie.

Va-t-il se passer de grandes choses en Albanie

? Serbes et Monténégrins s'y sont réfugiés.

Les armées de l'Autriche les y poursuivront-elles ? Oseront-elles

s'aventurer dans ces montagnes inaccessibles ?

Quoi qu'il advienne, l'Albanie est à l'ordre du jour. Parlons

donc de l'Albanie et des Albanais.

Parmi ces peuples balkaniques auxquels l'influence occidentale s'imposa

si lentement, le peuple albanais est à coup sûr celui qui

y resta le plus résolument réfractaire.

Dans son excellent livre sur l'Europe et la Jeune Turquie,

M. René Pinon l'a constaté :

« Seul peut-être de tous les peuples d'Europe, dit-il, l'Albanais

a traversé l'histoire et est resté semblable à

lui-même... Des plaines du Vardar à l'Adriatique, de la

Thessalie au Monténégro, l'Albanais est maître par

le droit du premier occupant, par le droit du plus fort. Par la race,

par la langue, par les croyances, par les moeurs, il se distingue et

se sépare des autres peuples de la péninsule : il a son

individualité bien tranchée. Il confine vers le sud aux

hellènes, vers le nord et l'est aux Slaves, mais nulle part il

ne se confond avec les uns ni avec les autres ; il lui arrive d'assimiler

de gré ou de force ses voisins, mais il ne se laisse pas assimiler

par eux : il les méprise. »

Et cependant, l'Albanie ne connut guère les jours d'indépendance.

Successivement elle fut soumise à tous les peuple voisins.

Les Serbes, les Bulgares, les turcs y régnèrent. Elle

fut même, - qui le croirait ? - soumise à un prince français.

Ce prince s'appelait Henri de Bourgogne ; il était le petit-fils

de Robert II, roi de France et descendait directement de Hugues Capet.

Au milieu du XVe siècle, il lutta, à la tête de

quarante mille Albanais chrétiens, contre Mohammed II, le conquérant

de Constantinople, et l'ayant battu, se proclama roi du pays d'Albanie,

sous le nom de Henri 1er.

Royaume éphémère. A la mort de Henri 1er, les Turcs

reprirent la lutte ; et l'Albanie, en 1496, retomba sous le joug ottoman.

Mais comme les Serbes, comme les Bulgares, les Albanais subirent ce

joug sans rien sacrifier de leurs traditions, de leurs moeurs, de leur

sentiment national.

Ces moeurs sont celles des peuples primitifs. L'esprit patriarcal les

domine. Les Albanais vivent en tribus, comme les premiers Gaulois, comme

les Arabes d'avant l'Islam. Un écrivain albanais, M. Anastas

Dako nous donne sur cette organisation sociale de curieux détails.

« Chaque tribu a son bairakdar, c'est-à-dire une

sorte de chef de clan qui représente l'autorité suprême,

mais n'exerce pas cependant un pouvoir absolu. Il n'a le droit de prendre

aucune résolution importante sans avoir consulté le Conseil

des Anciens. Cette assemblée n'est pas seulement investie d'attributions

administratives, elle est par-dessus tout un corps judiciaire dont la

compétence s'étend à toutes les contestations qui

peuvent s'élever dans la tribu. Qu'il s'agisse d'un procès

civil ou d'une affaire criminelle, d'un démêlé entre

proches parents ou d'une vieille querelle entre deux familles, le Conseil,

des Anciens statue en dernier ressort.

Le Bairakdar est le chef de la tribu ; mais chacune des familles constituant

la tribu a également son chef.

» La famille albanaise, dit encore M. Dako, ne se compose pas

seulement du père, de la mère et d'un ou de plusieurs

enfants, comme c'est l'usage dans l'Europe occidentale, mais les frères

et leur descendance continuent de vivre en commun, et il n'est pas rare

que cinquante et parfois même cent personnes soient réunies

sous le même toit. Ce n'est pas comme dans l'ancienne organisation

féodale des nations de l'Occident, le chef de la branche aînée

de la maison, qui a la prééminence sur des oncles et des

cousins parfois plus âgés que lui, c'est celui qui compte

le plus grand nombre d'années, qui est présumé

le plus sage et qui, à ce titre, exerce sur ses proches un pouvoir

à peu près illimité. »

Cette organisation n'est-elle- pas la plus belle et la plus sage qu'on

puisse rêver ?

***

Il ne faudrait pas en déduire, cependant, que ce sentiment patriarcal

exclue toute rudesse dans les moeurs. Il n'en est rien. Comme tous les

peuples chez lesquels l'esprit de famille est prépondérant,

l'Albanais pratique la vendetta avec une véritable frénésie.

En Corse, au temps jadis, on regardait avec mépris l'homme qui

n'avait point combattu contre les ennemis de sa famille et n'avait pas

au moins « une peau » sur la conscience. En Albanie, il

n'y a pas de plus sanglante injure pour un homme que de s'entendre dire

: « Tu mourras sans avoir déchargé tes pistolets.

»

Comme au Monténégro où se retrouvent à peu

près les mêmes moeurs, plus adoucies, cependant, la vengeance

du sang est admise par la loi.

Un Albanais a-t-il été tué traîtreusement,

ses parents peuvent exercer leur vengeance, non seulement sur le coupable,

mais sur tous les hommes de sa famille. Chose inouïe, si l'on répugne

à exécuter soi-même la vengeance, on peut faire

tuer son ennemi par un meurtrier à gages. Le vieux code de Dukaschin

a prévu le cas ;

il dit :

« Le mercenaire n'encourt aucune responsabilité au sujet

du meurtre commis par lui au nom d'un autre. »

Le mari trompé, lorsqu'il est sûr de son infortune, prévient

la famille de sa femme. Celle-ci examine le cas. Si l'adultère

m'est pas douteux, c'est le chef même de la famille qui remet

au mari une cartouche avec laquelle celui-ci n'a plus qu'à fusiller

l'infidèle.

Une injure ne doit jamais être laissée sans vengeance.

Celui qui négligerait de se venger serait l'objet du mépris

de tous et ne pourrait vivre en paix qu'après s'être décidé

à répandre le sang de son ennemi ou de quelque homme de

sa famille.

On cite le cas d'un Albanais qui avait tué un homme dans sa jeunesse

et avait quitté le pays avant que les parents de sa victime pûssent

tenter d'exercer leur vengeance. Pendant de longues années, il

courut le monde, puis, croyant l'histoire oubliée, il revint

au pays. Quelques jours après, il tombait assassiné.

On n'oublie jamais, en Albanie. La vengeance y est-un devoir. Elle va

jusqu'à s'exercer contre quiconque a tué non seulement

un membre d'une famille, mais même un étranger qui a été

l'hôte de cette famille.

M. Fernand Mysor, qui a noté ces singuliers détails de

moeurs, conte à ce propos une anecdote qui montre jusqu'à

quel point l'hospitalité est chose sacrée pour les Albanais

:

« Un jour, un homme ayant commis un meurtre se réfugia

dans une maison. En la quittant, à l'aube, il rencontra deux

montagnards, se prit de querelle avec eux et fut tué. Ses agresseurs

lui ravirent son fusil et son revolver. En apprenant cela, les hôtes

du défunt firent savoir aux meurtriers qu'ils les avaient triplement

insultés, d'après la loi de la montagne. D'abord en tuant

leur protégé. Ensuite en lui volant ses armes. Ils les

sommèrent de les leur restituer, faute de quoi ils prendraient

trois sangs dans leurs familles. Les autres refusèrent. Un an

après, ils furent abattus à coups de fusil en se rendant

à l'église. »

Notez que ces pratiques ne sont pas uniquement en faveur chez les Albanais

musulmans ; ce sont aussi celles des Mirdites, Albanais catholiques,

qui, en dépit de la religion du Christ, ne pratiquent guère,

vous 1e voyez, la douce loi du pardon.

***

La rudesse de ces moeurs démontre suffisamment que l'Albanais

est, avant tout un guerrier. « La nation tout entière est

armée, dit un voyageur : le laboureur qui pousse sa charrue,

le pâtre qui mène son troupeau, le conducteur de chevaux,

tous ne sortent qu'avec le fusil en bandoulière et la ceinture

abondamment pourvue de cartouches. »

A maintes reprises, au cours de leur histoire, les Albanais se montrèrent

d'indomptables soldats.

Lors de l'invasion ottomane dans la presqu'île des Balkans, ce

sont eux qui opposèrent aux Turcs la plus farouche résistance.

Maître de la Serbie, Mohammed II envahit l'Albanie et voulut s'emparer

de Scutari que possédait alors la République de Venise.

Son principal lieutenant, Suleiman Pacha, vint mettre une première

fois le siège devant la ville en 1474. Scutari résista

si bien que les Turcs durent lever le siège.

Trois ans plus tard, Mohammed revint en personne à la tête

d'une armée immense et avec un matériel de siège

considérable. C'est là que les Turcs, pour la première

fois, firent usage d'obus incendiaires et de pièces d'artillerie

à double canon.

Mais ce déploiement de forces ne fit qu'exalter le courage des

Albanais. Deux grands assauts, menés par Mahommed lui même,

n'eurent aucun résultat. Les femmes albanaises elles-mêmes

couraient aux remparts. « Elles s'exposaient à toutes sortes

de périls, dit l'historien grec Chalcondylas, et combattaient

à l'envi des hommes : de sorte que quelques unes furent tuées

par l'artillerie. »

Ne pouvant prendre la ville de force, les Turcs essayèrent alors

de la réduire par la famine. Malgré les horreurs d'une

effroyable disette, le courage des Scutariens ne faiblit pas un seul

instant. Le siège dura quinze mois ; et les Turcs ne seraient

jamais entrés dans Scutari, si Venise, épuisée

par ailleurs, n'avait demandé la paix.

La ville héroïque tomba sous le joug musulman. Les Albanais

chrétiens refusèrent de se soumettre et quittèrent

le pays.

Ils y revinrent plus tard, cependant et formèrent dans les montagnes

de la haute Albanie ces tribus de Mirdites, de Guèghes catholiques

dont nous avons dépeint les moeurs plus haut, et qui, depuis

des siècles n'ont guère cessé de lutter contre

les Arnaoutes ou Begs, Albanais qui s'étaient laissé imposer

la loi musulmane.

Malheureusement, par défaut d'organisation sociale, ce peuple

guerrier et dont les instincts généreux eussent pu faire

un grand peuple, s'ils avaient été cultivés, ce

peuple, sous la domination musulmane, a presque constamment vécu

de brigandage.

Jusqu'à la dernière guerre balkanique, il a pressuré

ses voisins de Macédoine. Dès le mois de janvier de chaque

année, les Albanais descendaient de leurs montagnes et s'en venaient

chez les fermiers macédoniens. Là, ils fixaient la contribution

qu'ils viendraient toucher six mois plus tard. Cette contribution n'avait,

bien entendu, d'autre base que leur appréciation et leur bon

plaisir. Tel petit fermier était taxé à quinze

ou vingt livres turques : tel autre, dont l'exploitation leur paraissait

plus florissante était condamné à en verser cent.

Au mois de juin, les chefs albanais revenaient en force toucher la taxe;

et tout fermier qui se refusait à la payer ou qui seulement,

se permettait de discuter était abattu à coups de fusil.

Ces coquins mettaient même de l'humour dans leur coquinerie. Lorsqu'un

chef albanais, après s'être installé quinze jours

ou trois semaines avec sa suite chez quelque fermier macédonien,

se décidait à regagner ses montagnes, il avait encore

l'audace d'exiger du malheureux qu'il avait ruiné un impôt

ultime que ces brigands facétieux désignaient d'un mot

qui signifie le « denier de la dent », et qui devait les

indemniser de l'usure de leurs mâchoires, pendant tout le temps

que le chef et ses hommes avaient mangé au râtelier du

pauvre fermier.

Celui-ci, d'ailleurs, payait, payait toujours et tout ce qu'on voulait,

car alors les Albanais le protégeaient. Ils le protégeaient

contre un ennemi plus terrible qu'eux mêmes, contre les Zaptiés,

gendarmes turcs, voleurs, pillards, assassins, véritable terreur

des paysans macédoniens.

Extraordinaire pays que celui-là, où les gendarmes étaient

plus brigands que les brigands !

Telles sont les moeurs du pays albanais.

Qu'en adviendra-t-il après cette guerre ?

Sous l'impulsion d'Essad pacha, le chef aimé des « Skipetars

» ( c'est ainsi que se désignent les Albanais ) , les cinquante

ou soixante mille guerriers de ce pays joindront-ils leur effort à

celui des Alliés ; et verront-nous, la guerre finie, dans l'Albanie

rénovée, fleurir enfin le progrès européen

et la civilisation ?

Ernest Laut.

Le Petit Journal illustré du 6 février 1916