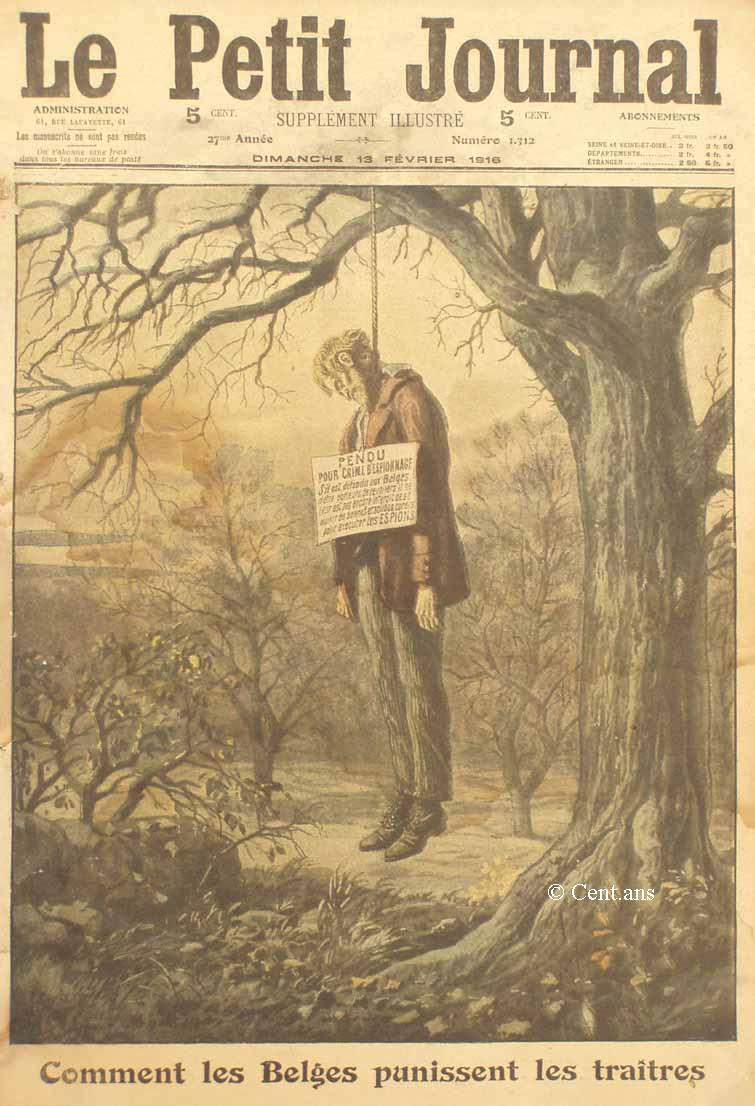

Comment les Belges punissent les traîtres

A la suite de la trahison qui entraîna la

condamnation et l'exécution de Miss Cavell, de l'architecte Philippe

Bancq et des autres patriotes indignement assassinés par Von

Bissing, il s'est formé en Belgique une mystérieuse «

Main Noire » qui s'est donnée pour mission de les venger.

On sait comment Nels de Rode, le dénonciateur de Miss Cavell

fut trouvé tué de deux coups de revolver dans une rue

de Schaerbeek.

Cet individu, qui avait appartenu à l'armée belge avant

la guerre, faisait profession d'aider les jeunes Belges désireux

de rejoindre l'armée du roi Albert, à franchir la frontière

hollandaise. Il les dénonçait ensuite et les faisait arrêter

au moment où ils allaient atteindre la frontière. C'est

ainsi qu'il eut connaissance des efforts de Miss Edith Cavell pour aider

les patriotes, et qu'en septembre dernier, il la dénonça.

La « Main Noires » belge lui fit payer de la vie sa trahison.

Un autre traître, complice de Nets de Rode, fut, la même

nuit, abattu d'un coup poignard en plein coeur.

Après ces exécutions, les Allemands, afin d'en éviter

d'autres, firent de nouvelles perquisitions pour saisir toutes les armes

que possédaient les particuliers.

Mais cela n'empêcha pas la « Main Noire » belge de

poursuivre ses actes de justice.

Quelques jours plus tard, deux espions allemands étaient encore

exécutés par elle. On les a trouvés pendus, avec

sur la poitrine, cette inscription :

PENDU POUR CRIME D'ESPIONNAGE

S'il est défendu aux Belges d'être porteurs de revolvers, il ne leur est pas encore interdit de se munir de bonnes et solides cordes pour exécuter les espions.

VARIÉTÉ

La guerre aérienne

Les ballons aux armées. - Coutelle et les aérostiers de Sambre-et-Meuse. - Quelques rêveurs. - La poudre silencieuse et le fusil sans bruit. - Une gloire qu'on n'enviera pas aux Allemands.

A peine l'homme eut-il découvert le moyen

de monter dans les airs qu'il médita de s'en servir dans un but

homicide.

Le 6 mai 1792 - il avait tout juste neuf ans que les frères Montgolfier

avaient, pour la première fois, lancé dans le ciel un

globe de papier gonflé d'air chaud - un physicien aéronaute,

dont on ne nous a malheureusement pas conservé, le nom, écrivait

à l'Assemblée Nationale pour lui proposer de construire

« des ballons qui contiendraient deux cents hommes et porteraient

des pièces de 48 avec leurs munitions. »

Ce physicien aéronaute ne doutait de rien. L'Assemblée

se contenta d'envoyer sa proposition au « bureau des Arts »

lequel, apparemment, l'enfouit dans un carton, suivant l'usage.

La Convention, cependant, n'était point opposée à

l'utilisation des ballons à la guerre. Elle le prouvait l'année

suivante, en décidant, sur la proposition de Guyton de Morveau

d'employer les ballons « pour surprendre les mouvements des armées

étrangères ». II s'agissait, vous le voyez, pour

l'aérostat, non point de jouer, comme le voulait l'audacieux

inventeur de 1792, un rôle de combattant, mais de remplir l'emploi

plus modeste d'éclaireur.

Comme suite à cette décision, un corps d'aérostiers

fut créé et envoyé à l'armée de Jourdan,

qui opérait alors sur la Sambre.

Le capitaine Coutelle en reçut le commandement.

Coutelle était l'ami et le collaborateur du physicien Charles,

le savant qui, après la découverte des Montgolfier, avait

trouvé presque tous les détails scientifiques de l'aérostat

: filet, soupape, lest, enduit de caoutchouc pour éviter la déperdition

du gaz, appendice pour le gonflement et même l'emploi du baromètre

indiquant la hauteur du ballon dans l'air. Coutelle était l'auteur,

avec Charles, de nombreuses expériences sur l'emploi du gaz.

Après quelques expériences à Meudon, il partit

pour Maubeuge, où il fit ses premières ascensions.

« Chaque jour, dit-il, dans ses Mémoires, nous

trouvions des différences sensibles, soit dans les travaux que

l'ennemi avait faits pendant la nuit, soit dans ses forces apparentes.

Le cinquième jour, une pièce de 17, embusquée dans

un ravin à demi portée de canon, tira sur le ballon aussitôt

qu'il fut aperçu au-dessus des remparts : le boulet passa par-dessus

; un second coup fut bientôt préparé ; je voyais

charger et mettre le feu à la pièce : le boulet, cette

fois, passa si près que je crus l'aérostat percé.

Au troisième coup, le boulet passa dessous. Tous traversaient

la ville et allaient tomber au milieu du camp retranché...»

Coutelle et ses aérostiers rendirent encore d'éminents

services à Fleurus et devant Mayence, et leurs ballons eurent

l'extraordinaire fortune d'échapper toujours aux coups de l'ennemi.

« Plusieurs officiers autrichiens, qui étaient à

la bataille de Fleurus, rapporte encore Coutelle, m'ont assuré,

lorsqu'ils étaient en France, que, outre les coups de canon,

il fut tiré sur nous, à Maubeuge, plusieurs coups de carabine.

Les généraux autrichiens et les officiers de leur armée

ne cessaient d'ailleurs pas d'admirer notre manière de les observer,

qu'ils appelaient aussi savante que hardie. J'en ai reçu les

témoignages les plus honorables, chaque fois que je me suis trouvé

avec eux. « Il n'y a que les Français capables d'imaginer

et d'exécuter une pareille surprise ? », m'ont-ils répété

lorsque je leur ai dit qu'ils pouvaient en faire autant. »

L'aérostation militaire avait dès lors fait ses preuves.

Bonaparte voulut l'employeur en Égypte. Il emmena avec lui Coutelle

et ses aérostiers, mais le matériel aérostatique

fut coulé par les Anglais pendant la traversée. On a dit

à tort que Coutelle était mort sur la terre des Pharaons.

Il n'en est rien. Le premier organisateur du corps des aérostiers

militaires servit jusqu'en 1816 dans le génie, et il mourut à

Paris le 20 mars 1835, après avoir consacré ses dernières

années à écrire l'histoire de l'aérostation

aux armées de Sambre-et-Meuse.

***

Cependant, les rêveurs continuaient leurs rêves. En 1797,

un certain citoyen Thirolier, physicien non moins audacieux que son

confrère de 1792, proposait de construire un camp portatif et

une Montgolfière assez vaste « pour enlever et transporter

au sein de l'Angleterre l'armée qui doit en faire la conquête

». Malheureusement, la proposition du citoyen Thirolier n'arrivait

pas à une heure opportune. Il n'était pas question à

ce moment de guerre, mais de paix. Bonaparte arrivait à Rastadt

pour y ouvrir le congrès. L'idée du camp portatif et de

la montgolfière transportant une armée ne rencontra que

l'indifférence et sombra dans l'oubli.

Ces rêveries n'occupaient pas, d'ailleurs, que les cerveaux français.

On a exhumé il y a quelques années un roman allemand publié

à Francfort en 1791, et dans lequel l'auteur imaginait la guerre

aérienne à peu près comme elle se passe aujourd'hui.

Ce roman, qui s'appelle Die Schwarzen Brueder. les Frères

noirs est une sorte d'anticipation, comme en fit plus tard Jules

Verne ou comme en fait de nos jours le célèbre écrivain

anglais, Wells.

L'auteur imagine que son roman se passe en l'an 2222. Son héros

est, de son état gondolier de l'air. La guerre éclate

; il est enrégimenté dans le corps des gondoliers de l'air.

Un matin, dit-il, ma gondole est désignée pour aller reconnaître

le camp ennemi. J'avais auprès de moi le général

et quelques autres officiers. Deux gondoles m'étaient adjointes

pour protéger notre opération... Le temps nous favorisait

; aussi, pûmes-nous facilement observer ce qui se passait dans

le camp. Mais tout à coup, à notre grand effroi, nous

apercevons dans les régions supérieures des gondoles ennemies

en grand nombre. A peine avons-nous fait nos réflexions, à

ce sujet que déjà nous sommes entourés de toutes

parts..» Le combat s'engage et le narrateur le décrit avec

mille détails. Finalement, il est vaincu. La lutte a été

rapide et s'est passée sans fracas, car les adversaires sont

armés de fusils sans bruit.

« Je vous dirai donc, monsieur, que pour les expéditions

secrètes, les reconnaissances, les attaques par surprise et le

reste, nos cartouches sont chargées avec une poudre silencieuse

et qui ne donne pas de fumée. Le coup de fusil n'occasionne

pas le moindre bruit et n'est pas visible de jour. Autrefois, à

l'époque où l'art de la guerre était encore dans

l'enfance, on n'avait pas la moindre notion des effets terribles et

des avantages de cette poudre silencieuse. Mais revenons à mon

affaire. Touchée par les projectiles ennemis, ma gondole perdit

l'air. Le général, utilisant un parachute, réussit

à se sauver, de même les officiers qui l'accompagnaient.

Quant à moi, je fus contraint de me rendre. »

Ce romancier, on l'avouera, était un précurseur. Mais

il ne se doutait pas que presque tout ce qu'il rêvait, serait

réalisé plus de trois cents ans avant la date qu'il fixait

dans son roman. Nous sommes loin de 2222, et nous avons déjà

les « gondoles aériennes » et la poudre sans fumée.

Il est vrai que nous n'avons pas encore les fusils sans bruit.

Mais ce sera probablement pour la prochaine guerre.

***

L'utilisation des ballons à la guerre continuait de préoccuper

les esprits. Si Napoléon ne semble pas avoir songé à

créer l'arme aérienne, il n'en est pas de même de

son adversaire l'empereur de Russie.

Au chapitre IV de la Campagne de Russie, le comte de Ségur

note ceci :

« Non loin de Moscou et par l'ordre d'Alexandre,

on faisait diriger par un artificier allemand la construction d'un ballon

monstrueux. La première destination de cet aérostat ailé

avait été de planer sur l'armée française,

d'y choisir son chef et de l'écraser par une pluie de fer et

de feu : on en fit plusieurs essais qui échouèrent, les

ressorts des ailes s'étant toujours brisés. »

Les échecs des recherches tentées dans la direction des

ballons en feront, pendant plus d'un siècle négliger l'utilisation

à la guerre. Mais les théoriciens ne cessent pas pour

cela d'en décrire les avantages, et les inventeurs ne se montrent

pas moins ardents à la recherche du problème.

Notre collaborateur Jean Lecoq exhumait l'autre jour, à ce propos,

dans le Petit Journal quelques lignes bien curieuses extraites

du recueil des Guêpes, d'Alphonse Karr, de janvier 1844.

Le spirituel pamphlétaire parlait dans cet article, d'un inventeur,

nommé Pierre Gire, qui méditait de bombarder les villes

du haut des airs, tout comme le font aujourd'hui les Boches du comte

Zeppelin.

« M. Pierre Gire, disait-il, trouvant que le ballon a terminé

sa carrière pacifique, le destine à être une machine

de guerre. Il est évident que, si l'on arrivait sérieusement

à diriger les ballons, il n'y aurait pas à plaisanter

avec les aéronautes. En effet, le ballon, monté par deux

ou trois hommes, arrivé sur les lieux à une hauteur inaccessible

aux boulets, l'aéronaute précipiterait, suivant son désir,

des bombes et divers autres projectiles et, en peu d'instants une cité

serait plongée dans le chaos éternel sans qu'on eût

pu opposer la moindre résistance. »

Ces réflexions étaient inspirées à Alphonse

Karr par la lecture qu'il venait de faire du « Mémoire

de M. Gire, concernant les ballons comme machines de guerre avec le

moyen de les diriger » .

Or, ce mémoire ayant été soumis aux autorités

dites compétentes, le fonctionnaire chargé de l'examiner

avait, paraî-til, déclaré : « Ceci est grotesque

».

Et Alphonse Karr de s'indigner.

« Ceci est grotesque s'écriait-il ; eh bien ! si j'étais

ministre, je me serais rendu compte de l'invention de M. Gire. L'histoire

de la vapeur devrait apprendre à ne pas rire sans examen des

découvertes qui paraissent absurdes. »

Au lendemain du raid d'un Zeppelin sur Paris, concluait Jean Lecoq,

il m'a paru curieux d'exhumer ces lignes où sont prophétisées

en quelque sorte les méthodes actuelles de la guerre aérienne

; est d'où il ressort une fois de plus que M. Lebureau ne fut

jamais perspicace.

Cependant si l'administration trouvait grotesques les projets d'utilisation

des aérostats à la guerre, il n'en était pas de

même des savants. A peu près à la même époque,

vers 1850, l'un d'eux, Marey-Monge entrevoyait nettement les résultats

qu'on pourrait tirer au point de vue guerrier de l'invention des ballons

dirigerables.

« Que l'on juge, écrivait-il, de la force d'argument d'une

puissance quelconque qui arriverait en peu de jours à l'extrémité

du globe, au dessus de la capitale de son ennemie, à Pékin,

par exemple, avec un énorme ballon transatlantique de 500 chevaux

rempli de bombes monstres et remorquant plusieurs aérostats pleins

de gaz détonants, qui pourraient, au milieu d'une nuit calme,

être amenés au-dessus d'une ville, puis lâchés

pour tomber, à l'aide de poids, sur un point désigné

et détoner au moyen d'une mèche enflammée, pendant

que le transatlantique allégé s'éloignerait dans

les airs. Comment résister à cette sommation d'un amiral

faite à un empereur ! « Il me faut telle condition, sinon

je fais sauter, vous, votre capitale, votre armée, les principales

villes de votre empire et cela en peu de jours et sans qu'il m'en coût

un seul homme . »

Marey-Monge ajoutait, il est vrai :

« Mais nous aimons à croire que cette épée

de Damoclès, continuellement suspendue au-dessus des plus grands

empires, servira d'aiguillon puissant pour les amener, par des voies

harmoniques, à une politique conciliatrice, à la formation

de ces Congrès supérieurs si désirés, qui

jugeront, sans guerre, les griefs des peuples entre eux, comme le jury

ceux des citoyens... »

Quelle désillusion aurait le bon Marey Monge, s'il vivait encore,

en comparant aujourd'hui la puissance criminelle du zeppelin à

l'impuissance du tribunal de La Haye et de ces congrès conciliateurs

dont il souhaitait la création dans son rêve pacifiste

!

***

A la vérité, après la campagne de Sambre-et-Meuse,

ou naquit l'aérostation militaire, il faut franchir presque un

siècle avant de trouver de nouvelles applications du ballon à

la guerre.

C'est seulement en 1884 que le gouvernement constitua une école

d'aérostiers dans le but d'assurer en cas de guerre le service

de la poste par ballons et l'emploi des ballons captifs destinés

à renseigner l'état-major sur les mouvements de l'ennemi.

Le capitaine Renard, décédé il y a quelques années

avec le grade de colonel, en fut nommé directeur.

Dès son arrivée au parc de Chalais-Meudon, le brillant

officier du génie songea à appliquer à l'aérostation

militaire ses recherches sur la direction des ballons.

On n'a pas oublié le succès des expériences qu'il

fit en 1885 avec son ballon la France, le premier aérostat

qui ai réussi à faire une traversée aller et retour.

Puis ce furent les recherches des Santos Dumont, des Lebaudy. L'aérostation

dirigeable, entrée enfin dans la voie des réalisations,

apportait de nouvelles ressources à l'art militaire.

Mais, bientôt, les succès du plus lourd que l'air faisaient

négliger, chez nous, 1e dirigeable pour l'aéroplane.

Les Allemands cependant, ne sacrifiaient pas le premier au second, et

sans cesser de soutenir les efforts de leurs constructeurs d'avions,

ils mettaient surtout leurs espoirs dans la puissance de leur dirigeable

national : le Zeppelin.

Nous avons naguère conté ici (voir Supplément

du Petit Journal du 4 avril 1915) les étapes de l'invention

du comte Zeppelin ; nous avons même démontré que

cette invention n'était que le démarquage des plans d'un

inventeur français nommé Spiess qui, dès l'année

1873, avait imaginé un aérostat rigide ayant toutes les

caractéristiques du Zeppelin actuel. Rien d'étonnant à

cela, d'ailleurs : les Allemands ne se sont-ils pas de tout temps distingués

dans le pillage et l'exploitation des idées d'autrui ?

L'histoire dira quelle fut l'oeuvre des zeppelins dans cette guerre

; elle dira que leur rôle a consisté surtout dans le bombardement

des villes ouvertes. De deux ou trois mille mètres de haut, ces

montres aériens ont laissé tomber des bombes, la nuit,

sur des maisons où reposaient des êtres sans défense.

Et chaque fois que nos avions ont pu les découvrir, ces hideux

oiseaux de nuit se sont enfuis sans accepter le combat.

Quelques centaines de victimes innocentes : voilà le bilan des

zeppelins dans la guerre. Les Allemands peuvent être fiers de

ces massacres accomplis lâchement dans les ténèbres

; aucun peuple civilisé ne leur enviera cette gloire-là.

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré du 13 février 1916