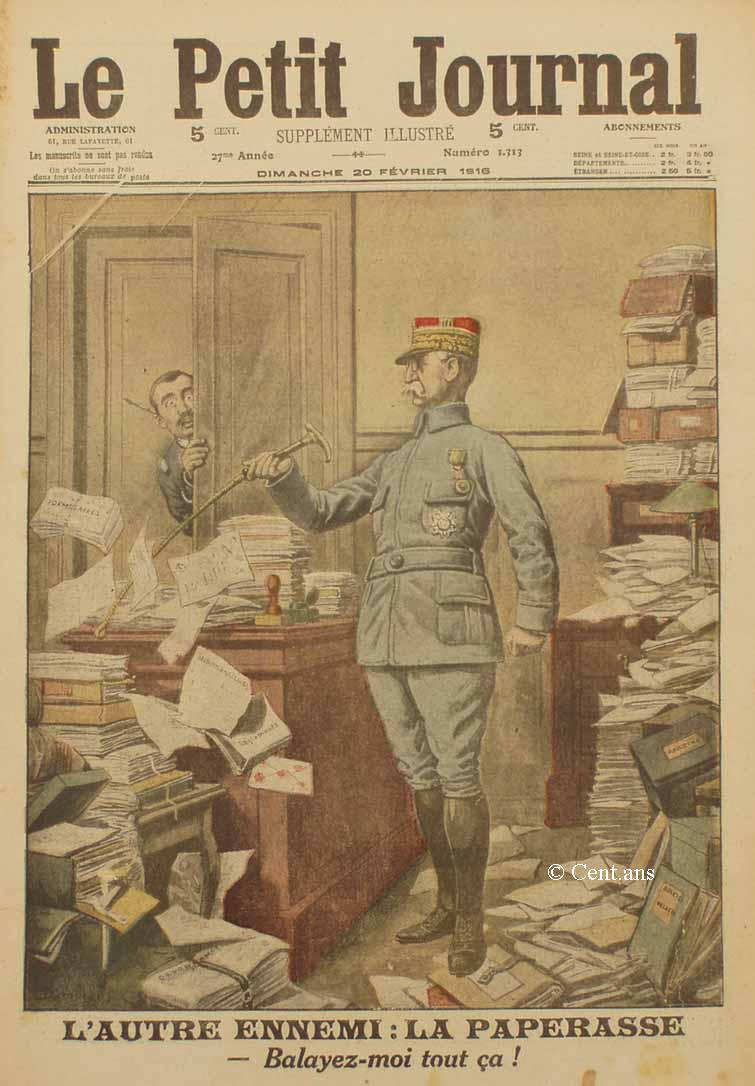

L'autre ennemi : La paperasse

Cette composition est mieux qu'un symbole. On

sait, en effet, que, dès son arrivée au ministère

de la Guerre, le général Galliéni a commencé

à dresser ses batteries contre cet autre ennemi : la paperasse.

Mais cet ennemi-là est non moins tenace que l'autre. La volonté

d'un ministre, si énergique qu'il soit, ne suffit pas toujours

pour vaincre des traditions bureaucratiques qui se perdent dans la nuit

des temps. Il faut donc que chacun encourage et soutienne de son mieux

le ministre réformateur qui n'a pas craint de s'attaquer à

la paperasseries administrative.

Il est grand temps, en effet, d'en finir avec des mœurs déplorables

qui entraînent des complications inutiles, des pertes de temps,

des vexations, et annihilent, à une époque où la

France a besoin de toutes ses ressources, les bonnes volontés

d'une foule d'officiers qui préféreraient se battre que

de croupir dans des bureaux.

Depuis que la guerre est officiellement déclarée à

la paperasse, que de traits n'a-t-on pas citer de son influence malveillante.

C'est à cause des complications bureaucratiques que nos soldats

reçurent au printemps les vêtements chauds qui leur étaient

destinés pour l'hiver : c'est à cause des complications

bureaucratiques que parfois des hôpitaux manquèrent des

remèdes nécessaires pour les soins à donner à

nos blessés.

On signalait l'autre jour un état de 93 questions, dont quelques-unes

véritablement effarantes, posées à l'administration

de tous les hôpitaux de France par les bureaux du service de santé

sur les blessés soignés depuis le début de la guerre.

A ce premier questionnaire en était joint un second comportant

105 autres questions sur le matériel des hôpitaux. Pendant

que les médecins répondent à toutes ces interrogations

oiseuses, ils ne soignent pas leurs malades. Mais qu'importe à

l'administration ?... L'essentiel pour elle est de faire des statistiques.

Un ancien, officier, libéré de toute obligation militaire,

veut reprendre du service au commencement de la guerre. Il écrit

au ministère pour demander à être rappelé

sous les drapeaux.

Inquiet de ne pas recevoir de réponse il va s'informer.

- Votre demande, lui répond-on, n'était pas recevable

parce qu'elle n'était pas écrite sur papier « du

format réglementaire ».

Et voilà pour qu'elles chinoiseries paperassières on prive

le pays des meilleurs concours.

Un de nos confrères publiait dernièrement le fac-similé

d'un formidable grimoire de paperasserie administrative. A l'origine,

c'était une simple question posée par un sous-secrétaire

d'État au commandant d'un bataillon d'infanterie territoriale.

Eh bien ! le grimoire s'était promené pendant plus de

six semaines, du grand quartier général d'une armée

à tous les régiments de ladite armée ; et il rentrait

enfin au bercail, orné d'innombrables cachets, de non moins innombrables

signatures et annotations. Jugez par là du temps que cette sotte

paperasse avait fait perdre à des officiers qui avaient pourtant

bien autre chose à faire.

De telles pratiques exigent un nombre incalculable de bureaucrates occupés

tout le jour à faire des « états ». Pierre

Mille, avec son esprit incisif, montre jusqu'où est poussée

cette manie de l'état :

« Deux cent mille Bouvards et deux cent mille Pécuchets,

dit-il, écrivaient en ronde et faisaient des états. Les

sergents-fouriers faisaient des états, les capitaines faisaient

des états, ils le transmettaient au commandant qui faisait d'autres

états ; et du commandant au colonel, du colonel aux généraux,

des généraux aux chefs de corps, la même demande

d'autorisation pour l'achat de douze brosses à cirage passait,

passait encore, sur autant de feuilles de papier, puis redescendait

la filière et la remontait, sans forme d'état.. La méditation,

la composition, la rédaction des états absorbaient les

esprits. Il ne s'agissait pas que la chose fût faite, il s'agissait

qu'elle fût écrite. Et quand elle était écrite,

nul ne savait plus si elle avait été faite ; il n'est

pas bien certain que nul s'en inquiétât. L'état

devenait une passion, une manie absorbante et formidable, une raison

d'être et une nécessité vitale. »

Eh bien ! il faut que cette manie absorbante et formidable disparaisse

; il faut que le formalisme militaire soit simplifié et que la

paperasserie soit vaincue. La France, pour cela, compte fermement sur

l'énergie du général Galliéni. S'il y réussit,

il aura bien mérité d'elle une fois de plus.

VARIÉTÉ

Bataillons d'amazones

Autrefois et aujourd'hui. - Les amazones de la Révolution. -- Une mercuriale. - Comment les femmes françaises servent leur pays.

Des dames se sont réunies et veulent

être militarisées. Elles forment le « Corps volontaire

de Défense nationale des femmes françaises et belges ».

Elles sont, paraît-il, cinq mille déjà qui ont répondu

à l'appel des organisatrices.

Le corps se composera de cinq sections : celle de l'habillement avec

couturières, lingères, ravaudeuses et lavandières

; celle du ravitaillement (cuisinières et cantinières)

; celle des bureaux (secrétaires, sténodactylographes,

interprètes, téléphonistes, télégraphistes)

; celle des ouvrières des industries de la guerre, (obusières

employées dans les usines de l'État). Enfin le Régiment

de Jeanne composé de femmes sportives sachant nager, monter

à cheval, à bicyclette, donner des soins aux blessés

et pouvant sertir dans les services de liaison.

Voilà le programme du corps volontaire des femmes. On ne peut

en somme qu'y applaudir. Ces dames se préoccupent surtout de

remplir des emplois qui sont bien ceux de leur sexe ; et sauf celles

qui se proposent de servir au front comme agents de liaison, on ne saurait

leur reprocher de prétendre à remplacer les hommes.

Leurs devancières de l'époque révolutionnaire étaient

moins modestes, assurément, car celles-ici ne méditaient

rien de moins que d'être de véritables guerrières

et de courir la chance des champs de bataille.

***

La création de ce corps volontaire de

femmes évoque tout naturellement à l'esprit le souvenir

légendaire des amazones.

Ont-elles vraiment existé, ces femmes belliqueuses qui, pour

mieux tirer de l'arc, se mutilaient le sein droit ; ou ce mythe n'est-il

que le fruit de l'inépuisable imagination des Anciens ?

Quoi qu'il en soit, la fable des amazones tient une large place dans

la mythologie et dans l'art de la Grèce antique. Les sculpteurs

nous les ont représentées, ces farouches guerrières,

aussi belles qu'indomptables, et leurs luttes contre les héros

et les hommes ont inspiré les plus grands artistes.

Nous les retrouvons aussi dans les mythologies orientales, dans les

traditions de l'Inde ancienne, dans celles du Siam où, de nos

jour encore, le roi possède un bataillon sacré d'amazones.

Les Scythes eurent leurs amazones ; et les Walkyries des mythologies

scandinaves sont leurs soeurs.

Enfin, dans les temps modernes, tout près de nous, nos soldats

n'ont-il pas trouvé au Dahomey, les amazones de Behanzin défendant

leur pays et leur maître avec une énergie désespérée.

C'est pour défendre leur foi qu'au temps des Croisades, suivant

ce que rapporte l'historien byzantin Cinname, les femmes nobles de France

partirent en Palestine et formèrent un corps spécial sous

le commandement de la plus intrépide d'entre elles. Quels étaient

les noms de ces femmes ? Nul ne le sut. Elles étaient toutes

bardées de fer comme les chevaliers ; celle qui les conduisait

avait une armure éclatante et les soldats l'appelaient «

la dame aux jambes d'or ».

Combien d'autres après elles prirent les armes pour le saint

de leur patrie !

Ce sont les femmes de Bohème qui combattent sous Vlasto pour

la liberté de leur pays ; ce sont les amazones de la Floride

qui se dressent, en 1540, contre l'invasion espagnole ; ce sont les

guerrières du Nizam qui défendent le Deccan contre les

Anglais.

En France même, sans parler des femmes qui, depuis la bonne Lorraine

ont isolément pris les armes aux heures où leur foyer

était menacé, nous eûmes aussi des légions

d'amazones. Mais il est vrai que celles-ci n'ont jamais pu arriver à

se faire admettre dans les armées.

***

C'est à la faveur du mouvement révolution

que les premiers corps militaires féminins tentèrent de

se constituer. M. le baron de Villiers, dans sa curieuse Histoire

des clubs de femmes et des légions d'Amazones, nous a donné

là dessus, maints détails. Il raconte que Théroigne

de Méricourt, qui se flattait de mériter le titre de générale

des Amazones révolutionnaires, avait, dès le commencement

de l'année 1792, essayé d'organiser un bataillon féminin.

Le 25 mars, sur la place Louis XIII, elle assembla les femmes du Faubourg

Saint-Antoine, leur remit un drapeau et les harangua en ces termes :

« ...Armons-nous, nous en avons le droit par la nature et même

par la loi. Montrons aux hommes que nous ne leurs sommes inférieures,

ni en vertu, ni en courage.. On va essayer de nous retenir en employant

les armes du ridicule... Mais, nous nous armerons parce qu'il est raisonnable

que nous nous préparions à défendre nos droits,

nos foyers, et que nous serions injustes à notre égard

et responsables à la Patrie, si la pusillanimité que nous

avons contractée dans l'esclavage, avait encore assez d'empire

pour nous empêcher de doubler nos forces... Il est temps que les

femmes sortent de leur honteuse nullité.

Les hommes, ajoutait-elle, prétendait-ils seuls avoir des droits

à la gloire ? Nous aussi nous voulons briguer une couronne civique

et briguer l'honneur de mourir pour une liberté qui nous est

peut-être plus chère qu'à eux, puisque les effets

du despotisme s'appesantissent encore plus durement sur nos têtes

que sur les leurs. Armons-nous ! Allons nous exercer trois fois par

semaine aux Champs-Elysées, ouvrons une liste d'Amazones ! »

Quinze jours plus tard, le conseil général de la Commune,

offrit à l'amazone une superbe épée d'honneur et,

comme quelques spectateurs osaient protester, le président leur

cria : « Taisez-vous, elle saura mieux s'en servir que vous. »

Une autre meneuse d'Amazones, Pauline Léon vint, le 6 mars 1792,

déposer à la barre de l'Assemblée une pétition

au nom de trois cents citoyennes qui réclamaient le droit de

« pourvoir elles-mêmes à la défense de leur

vie, et de la liberté ».

« Ne croyez pas, disaient-elles que notre dessein soit d'abandonner

les soins toujours chers à nos coeurs, de notre famille et de

notre maison pour courir à l'ennemi. Non, messieurs, nous voulons

seulement être à même de nous défendre...

»

Ces dames ne projetaient de se battre que si, par malheur les armées

d'hommes étaient vaincues. En ce cas, disaient-elles, nous ferons

voir « que les femmes aussi ont du sang à répandre

pour le service de la patrie en danger ».

En conséquence, ces dames réclamaient « des piques,

des pistolets, des sabres, même des fusils pour celles qui auraient

la force de s'en servir ». Elles demandaient, en outre, l'autorisation

de s'assembler tous les dimanches au Champ de la Fédération,

afin de s'exercer au maniement des armes, sous la direction de ci-devant

gardes-françaises désignés par l'Assemblée.

Le président de l'Assemblée les félicita et exprima

le voeu que leur exemple fît rougir « ces hommes faibles,

plus jaloux d'un honteux repos que de la liberté ». Et

l'initiative de Pauline Léon et de ses amazones servit du moins

à faire conspuer les embusqués du temps.

Mais les amazones n'étaient pas toujours aussi bien accueillies

par les pouvoirs publics.

Le 27 brumaire An II, les femmes du Club des Citoyennes républicaines

révolutionnaires, conduites par Rose Lacombe, pénètrent

en uniforme - jupon court, grandes bottes, bonnet rouge - à l'Hôtel

de Ville. Elles y sont fort mal reçues. Anaxagoras Chaumette,

le procureur de la Commune, les apostrophe en ces termes :

« Depuis quand est-il d'usage de voir des femmes abandonner les

soins pieux de leur ménage, le berceau de leurs enfants, pour

venir sur la place publique, dans la tribune aux harangues, à

la barre du Sénat, dans les rangs de nos armées, remplir

les devoirs que la nature a départis aux hommes seuls ?... Femmes

imprudentes, qui voulez devenir des hommes, n'êtes vous pas assez

bien partagées ? Vous dominez sur tous nos sens, votre despotisme

est le seul que nos forces ne puissent abattre, parce qu'il est celui

de l'amour et par conséquent celui de la nature. Au nom de cette

même nature, restez ce que vous êtes. ( Les femmes ôtent

leur bonnet rouge. )

» Autant nous vénérons la mère de famille,

qui met son bonheur à élever, à soigner ses enfants,

à filer les habits de son mari, autant nous devons mépriser

la femme sans vergogne qui endosse la tunique virile et fait le dégoûtant

échange des charmes que lui donne la nature contre une pique

et une culotte. Passez-moi ce tableau : il peint l'idée que je

me fais des femmes-hommes. »

Ces dames empochèrent la mercuriale et s'en furent toutes marries.

Les autres légions féminines qui tentèrent de se

constituer ne furent guère plus heureuses Comme l'avait prévu

Théroigne de Méricourt, on employa contre elles l'arme

du ridicule. Et c'est une arme terrible en France. Jamais, à

Paris, les légions d'amazones ne furent prises au sérieux.

***

Il est vrai que les dames qui forment aujourd'hui le « Corps volontaire

de Défense nationale des femmes françaises et belges »

sont infiniment plus modestes et plus raisonnables que leurs devancières.

Ce qu'elles réclament, en somme, les femmes allemandes l'ont

demandé avant elles. Il y a pas mal d'années déjà

que le projet de la femme à la caserne est discuté chez

nos ennemis. Ses partisans demandaient que les femmes fîssent

deux ans de service dans les cuisines, les magasins d'habillement, les

buanderies, les infirmeries. Service exempt de gloire évidemment.

Mais quoi ! faire la popote des guerriers, repriser leurs chaussettes

et raccommoder leurs culottes ne serait-ce pas encore une façon

de servir la patrie.

Une suffragette allemande, fraulein Werner, qui soutenait ce projet

de toute son éloquence, voyait dans cette éducation de

la femme à la caserne l'occasion de renforcer l'institution du

mariage. Comment en effet, les soldats lui les auraient vues à

l'oeuvre ne s'empresseraient-ils pas d'épouser ces soldates admirablement

rompues à la discipline ménagère ?

En Autriche même, peu de temps avant la guerre, on affirmait que

le gouvernement était décidé à confier à

un personnel féminin plusieurs services administratifs de l'armée,

tels que les services de santé, lingerie, de dépôts

d'uniformes et d'équipement.

On envisageait même le service des femmes dans des compagnies

ouvrières, lesquelles seraient affectées à des

dépôts dont le personnel serait exclusivement féminin.

On devait les employer également dans les stations d'approvisionnement

des chemins de fer. Seuls les bureaux de D'état-major restaient

fermés aux femmes. Les grands chefs autrichiens n'avaient sans

doute pas une confiance absolue dans la discrétion du beau sexe.

Un premier essai, portant sur un nombre restreint d'employées

devait être fait.

Si les résultats étaient jugés satisfaisants l'emploi

des femmes serait généralisé dans l'armée

autrichienne.

Mais la guerre éclata. Qu'est-il advenu du projet ?...

Il n'en demeure pas moins qu'un peu partout le concours de l'élément

féminin s'est montré précieux en temps de guère.

Sans qu'il soit besoin de les enregimenter et de les faire passer à

la caserne. Les femmes françaises ont su rendre à la défense

nationale les meilleurs services. On sait l'oeuvre magnifique des infirmières

volontaires. On sait aussi combien d'ouvrières sont employées

à la fabrication des munitions ; on sait encore que les femmes

de toutes les classes ont travaillé au foyer pour que nos soldats

soient vêtus chaudement en hiver ; on sait enfin, que les femmes

des campagnes françaises ont suppléer au manque de bras

dans les travaux des champs. Si nous mangeons du pain, c'est aux femmes

de France que nous le devons.

Voilà ce qu'ont fait les femmes de France depuis le début

de la guerre. Pouvaient-elles servir plus utilement et plus noblement

leur pays ?

Ernest LAUT

Le Petit Journal illustré du 20 février 1916