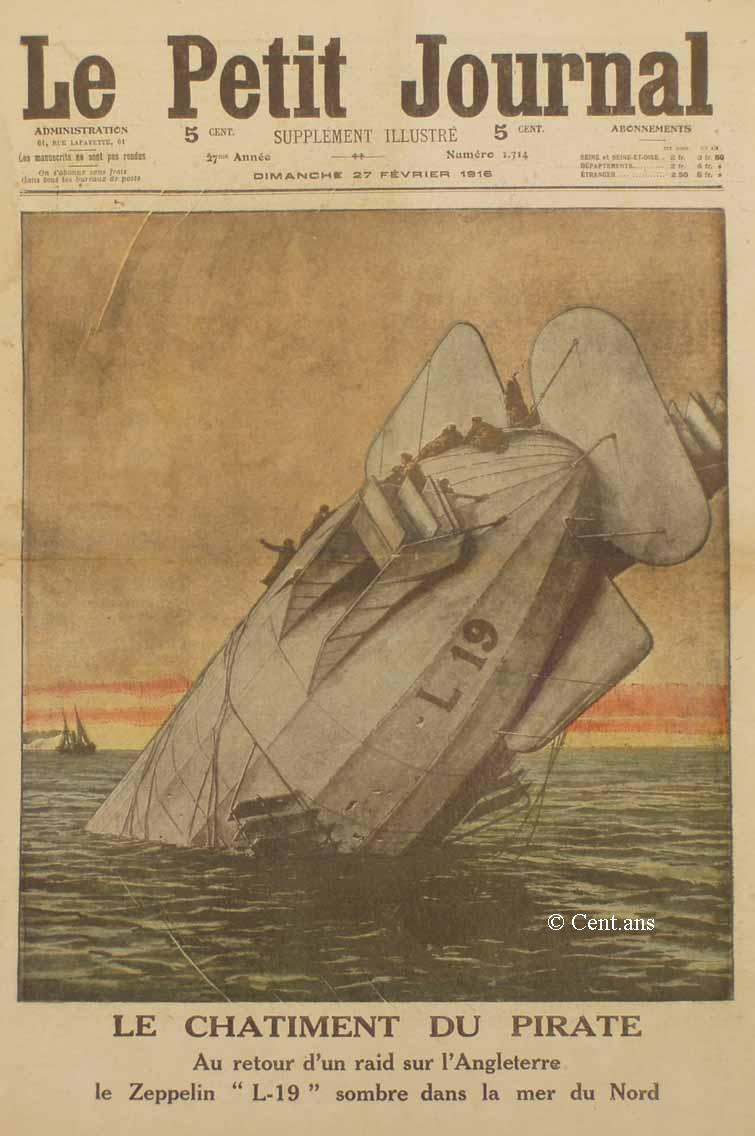

LE CHÂTIMENT DU PIRATE

UN ZEPPELIN SOMBRE DANS LA MER, DU NORD.

Il revenait d'un raid sur d'Angleterre, il revenait tout guilleret,

car il avait tué nombre de femmes, d'enfants et de vieillards.

Même, en route, par dessus la mer, il se débarrassait joyeusement

des bombes qui lui restaient, et les jetait indistinctement sur tous

les navires qu'il rencontrait, sans même s'inquiéter de

leur nationalité.

Il s'en allait donc tout guilleret vers les côtes d'Allemagne.

Mais que lui advint-il soudain ?,.. Est-il vrai que passant à

faible hauteur au-dessus d'une île hollandaise, il ait reçu

quelques pruneaux des soldats qui gardaient cette île. Ou bien

une avarie inattendue se produisit-elle spontanément dans son

énorme carcasse ?

Toujours est-il qu'il se mit à descendre, à descendre

et que bientôt il rasa les flots. Les hommes qui le montaient

essayèrent de retenir avec des cordes les flancs métalliques

du géant qui menaçait de s'entr'ouvrir. Peine perdue !

Les ballonnets intérieurs se vidaient; le Zeppelin descendait

toujours. Bientôt, ses nacelles furent submergées. L'équipage

se réfugia sur la plate-forme supérieure du ballon.

Alors, au lointain apparut un tout petit navire, un modeste chalutier

anglais du genre de ceux que le Zeppelin s'était amusé

à envoyer au fond de l'eau à coups de bombes, au cours

de sa croisière nocturne.

Le jour s'était levé ; on fit des signaux, on cria. Le

chalutier s'était approché ; c'était le King

Stephen du port de Grimsby.

Le patron du chalutier anglais, M. William Martin, raconte que, lors

de la rencontre, une quarantaine de mètres de la carcasse flottaient

encore, dominant l'eau d'une hauteur de dix mètres. Une quinzaine

d'hommes se voyaient dans la nacelle du haut de l'appareil mais l'équipage

était plus nombreux.

- « Envoyez-nous une embarcation, cria un des naufragés,

qui paraissait être une officier de marine : je vous donnerai

cinq livres !

M. William Martin réfléchit que les Allemands étaient

une trentaine, qu'ils étaient armés et que lui n'avait

à son bord que neuf hommes et un seul pistolet. Le sauvetage

lui parut dangereux.

- A supposer que je vous prenne, dit-il que vous nous jetiez par-dessus

bord et que vous dirigiez le chalutier vers l'Allemagne, cela vous ferait

beaucoup d'honneur, mais cela ne mous rapporterait guère à

nous !

L'officier protesta que ni lui ni ses hommes ne feraient rien de semblable.

Mais le patron anglais se souvint de ce qu'avaient fait les Huns et

de ce qu'ils pourraient faire encore. Il ne se laissa pas convaincre

d'exposer son équipage et lui-même à un tel danger.

« Je m'écartai donc du Zeppelin vers neuf heures trente

du matin, déclara-t-il. Le capitaine me dit qu'ils coulaient.

Quelques Allemands de l'équipage me crièrent tout d'abord

: « Sauvez-nous ! » Puis ils montrèrent leurs poings

dès qu'ils s'aperçurent que cela n'avait aucun effet.

Je les aurais bien sauvés, n'eût été la raison

que j'ai dite.

« Je partie à la recherche d'une canonnière ou d'un

vaisseau patrouilleur mieux aménagé pour surveiller un

équipage ennemi. En temps de paix, évidemment, j'aurais

pris tous les Allemands à mon bord en deux temps et deux mouvements...»

De cette aventure, le peuple boche pourra tirer une moralité.

C'est à savoir que si le patron du chalutier anglais a refusé

de sauver l'équipage du Zeppelin, la faute en est à la

réputation de cruauté et de félonie que les Allemands

se sont créée depuis le début de la guerre.

Et les Boches, cette fois, furent punis par où ils avaient péché.

VARIÉTÉ

Leurs chants nationaux

Les Boches cherchent un chant national . - Le « Heil dir im Siegerkranz » . - « Deutschland über alles » . - Schneckenburger et la Garde du Rhin. - « Nous l'avons eu votre Rhin allemand ».

Les Allemands ne sont pas satisfaits de leur

air national. Ils veulent le changer... Dame ! ça se conçoit.

C'est le même - au point de vue musical - que celui de l'Angleterre

et celui de la Suisse.

Quoi d'étonnant ? L'Allemagne, pays du plagiat et de la contrefaçon,

a plagié jusqu'à son chant national.

Et l'histoire en est fort curieuse.

Au début du XVIIIe siècle, dit la légende, Mme

de Maintenom voulut avoir un joli cantique afin de le faire exécuter

par les demoiselles de Saint-Cyr quand Louis XIV venait leur rendre

visite.

Elle prit un air de Lulli, sur lequel furent mises les paroles suivantes

:

Grand Dieu, sauvez le roi !

Grand Dieu. vengez le roi !

Vive le roi !

Que toujours glorieux,

Louis victorieux,

Voie ses ennemis

Toujours soumis.

A quelque temps de là - c'est toujours

la légende qui parle - l'illustre musicien Haendel entendit à

Versailles ce cantique.

Il en fut ravi et demanda à la supérieure l'autorisation

de copier cette oeuvre musicale. De retour en Angleterre, il l'offrit

au roi George Ier. Et celui-ci, trouvant le chant fort beau, en fit

l'air national de l'Angleterre, le God save the King.

Mais, je l'ai dit, ceci n'est qu'une légende.

Les Anglais d'une part, les Suisses de l'autre, se sont efforcés

d'en démontrer l'inexactitude.

Ceux-ci affirment que dès l'année 1603, c'est-à-dire

cent ans avant que fût conçu l'hymne en l'honneur du roi

Soleil, la mélodie avait été composée par

un musicien de leur pays, dont la postérité n'a pas gardé

le nom, et mise sur des paroles en patoise genèvois pour commémorer

la victoire remportée par les Suisses sur les troupes du duc

de Savoie l'année précédente.

Or, ce chant aurait été entendu par des Anglais à

Genève, et l'un d'eux, s'en emparant l'aurait importé

dans son pays et en aurait fait un hymne en l'honneur du roi Jacques

1er.

Mais les Anglais, à leur tour, combattent cette version et réclament

pour un des leurs, la paternité de leur chant national.

Ce serait, suivant eux, un vieil air populaire de leur pays sur lequel,

en 1741, un de leurs musiciens, nommé Henry Carey, aurait composé

un chant en l'honneur de George II, à l'occasion de la victoire

remportée à Portobello sur les Espagnols, par l'amiral

Vernon.

Ce chant fut imprimé pour la première fois dans le

Gentleman's Magazine en 1745, sous le nom, de son auteur et dans

sa forme à la fois initiale et définitive.

Vous voyez que les versions ne manquent pas sur l'histoire de ce chant

triplement national, et qu'il est difficile de se faire une opinion

précise sur son origine.

Est-il né en France, en Suisse ou en Angleterre ? Voilà

ce que personne ne saurait affirmer.

Mais ce qui est bien certain, c'est que ce chant, quoique chant national

allemand, n'est pas né en Allemagne.

Comment donc, me direz-vous, les Allemands s'en sont-ils emparés

?

Voici :

Avant d'arriver chez les Boches, l'air attribué successivement

à Lulli, à Haendel et à Carey devait faire encore

un petit détour.

En 1790, un Danois nommé Harries entendit cet air et le trouva

à son goût. Il y appliqua des paroles quelconques et fit

imprimer la chanson.

Une quinzaine d'années plus tard, un Boche du nom de Balthazar-Gerhard

Schumacher, dépourvu de scrupules, comme le sont généralement

les Boches, découvrit dans un recueil la chanson de Harries et

composa sur cette musique une plate louange en l'honneur du roi de Prusse

d'alors, Frédéric-Guillaume : « Heil dir im Sieger

kranz. » Salut à toi que la victoire couronne.

Or, il faut vous dire ce qu'était ce souverain couronné

par la victoire. Ce n'était autre que le vaincu d'Iéna,

le misérable dont les victoires de Napoléon avaient fait

un roi sans terre et sens couronne. En tout autre pays. l'hymne de Schumacher

eut semblé pure ironie. En Allemagne, où l'on n'a pas

le sens du grotesque et du ridicule, ces paroles qui glorifiaient un

souverain quasiment détrôné, un fantoche royal,

furent accueillies avec enthousiasme ; et c'est ainsi que le «

Heil dir im Siegerkranz » devint l'hymne national de

la Bocherie.

Mais depuis lors, la haine de l'Angleterre aidant, les Allemands ont

supporté malaisément l'inconvénient d'avoir, au

point de vue musical, le même hymne national que les Anglais.

Aussi, bien que le Heil dir im Siegerkranz soit demeuré

l'hymne officiel ; se sont-ils efforcés de se créer d'autres

chants plus en rapport avec leur âme guerrière et dont

les mélodies fûssent d'origine allemande.

***

Il en est un que les populations de nos régions envahies ont

beaucoup entendu depuis dix-huit mois, qu'elles ont entendu. surtout

dans les premiers jours de l'invasion , car c'est généralement

au son de cet hymne que les troupes boches entraient dans les villes.

C'est le Deutschland über alles.

Empruntons-en la traduction à un éminent historien qui

connaît mieux que personne la langue et la littérature

allemandes, M. Arthur Chuquet :

L'Allemagne, l'Allemagne par-dessus tout,

Par-dessus tout le monde,

Si elle ne cesse pour défensive et offensive

De tenir fraternellement !

De la Meuse à la Memel,

De l'Adige au Belt,

L'Allemagne, l'Allemagne par-dessus tout,

Par-dessus tout le monde !

Femmes allemandes et foi allemande.

Vin allemand et chant allemand,

Doivent dans le monde garder

Leur vieil et bon renom,

Nous animer à de nobles actions

Durant, toute notre vie.

Femmes allemandes et foi allemande,

Vin allemand et chant allemand !

Union et droit et liberté

Pour la patrie allemande !

Voilà où nous devons tous tendre

Fraternellement et du coeur et des mains.

Union et droit et liberté

Sont le gage du bonheur.

Fleuris dans l'éclat de ce bonheur,

Fleuris, patrie allemande !

Ces vers, où s'exprime à souhait

la grossière vanité teutonne, se chantent, mon point sur

un air guerrier, mais sur le rythme d'un vieux cantique dont le dessin

est de Haydn, et que, je ne sais quel plagiaire boche a retapé

pour la circonstance.

Mais le véritable hymne populaire allemand ce m'est ni le Heil

dir im Siegerkranz, ni le Deutschland über alles,

c'est la Wacht am Rhein, la Garde du Rhin.

Ici s'expriment réellement dans la musique aussi bien que dans

les paroles la fièvre guerrière en même temps que

la prétention politique de ce peuple et ethnographique, le Rhin

comme un fleuve allemand.

Empruntons encore à M. Chuquet la traduction de la Garde

du Rhin.

Un appel retentit comme le bruit du tonnerre.

Comme le cliquetis des épées et le bondissement des vagues

:

Au Rhin, au Rhin, au Rhin allemand !

Qui veut du fleuve être le gardien !

Chère patrie, tu peux être en repos

!

Elle est debout, ferme et fidèle, la garde du Rhin !

Cent mille hommes aussitôt ont tressailli,

Et les yeux de tous lancent un vif éclair.

Le jeune Allemand, pieux et fort,

Protège la Marche sacrée du pays !

Chère patrie, etc.

Il lève le regard vers les célestes

prairies,

D'où le contemplent les esprits des héros,

Et il jure avec un fier désir de combattre :

« Le Rhin est allemand comme mon âme ! »

Chère patrie, etc

« Oui, quand mon coeur se briserait dans

la mort.

« Tu ne seras pas Welche pour cela »

Comme ton courant est riche d'eau,

L'Allemagne n'est-elle pas riche de sang héroïque ?

Chère patrie, etc.

Tant que s'enflamme une goutte de sang,

Tant qu'une main peut tirer l'épée,

Tant qu'un bras peut armer le fusil.

Nul ennemi ne foule ici ta rive,

Chère patrie, etc.

Le serment retentit, le flot coude.

Les drapeaux volent et flottent au vent

Au Rhin, au Rhin, au Rhin allemand !

Tous nous voulons être ses gardiens !

Chère patrie, etc.

***

L'homme qui composa ce poème n'était pas un grand poète,

mais c'était un véritable Allemand. Il était, dit

M. Chuquet « foncièrement, passionnément Allemand,

Allemand de la tête aux pieds ».

Il s'appelait Max Schneikenburger. Fils d'un modeste commerçant

de Thalheim, il était né dans ce petit village du Wurtemberg

en 1819. Tout jeune collégien, à l'école d'Herrenberg,

il faisait déjà, des vers en songeait à la gloire

littéraire. Mais son père n'entendait pas de cette oreille.

A quinze ans, il retirait le jeune rimeur de l'école et le mettait

en apprentissage chez un droguiste.

La droguerie ne réussit guère, à ce qu'il semble,

au jeune Max. Peu de temps après son patron le flanquait à

la porte. Ce que voyant, le père Schneckenburger mit son fils

chez des marchands de fer de Burgdorf dans a le canton de Berne.

Cette fois, le jeune homme mordit au métier. Il y mordit même

si bien que, moins d'un an plus tard, il devenait gérant de la

maison.

Mais le démon poétique ne l'avait pas abandonné.

La ferraille lui laissait quelques loisirs ; il les employait à

s'instruire, à lire les poètes, à écrire

des vers. Il apprenait par coeur les pièces des poètes

allemands de la revanche, des Arndt, des Jahn, des Gorres et s'efforçait

de les imiter. A seize ans, âge où tous les poètes

ne songent qu'à célébrer la nature et l'amour,

il ne célèbre lui, que l'orgueil allemand.

« A seize ans, dit M. Chuquet, lorsqu'il cherche une courte devise

qui le dirige à travers la vie, il ne trouve qu'un mot, le mot

Deutsch ou Allemand : « Oui, je suis Allemand, je vivrai

Allemand, c'est-à-dire loyal et fidèle, simple, pieux,

gai, fort et courageux dans le danger, enragé contre le vice

et l'iniquité, un vrai patriote ! »

Que de qualités, que de vertus, et qui de nous, Français

légers et frivoles s'imaginerait que le seul vocable Deutsch

les contient, les résume toutes !

» La même année, il déclare que la nation

allemande est admirable, qu'elle a la force physique et la force de

l'esprit, qu'il lui suffirait d'être guidée et unie pour

régner sur L'Europe. »

A l'exemple des pangermanistes d'aujourd'hui, des Boches frénétiques

qui sont responsables de la guerre actuelle, il est persuadé

que l'Allemagne a, dans le monde, une mission à remplir. En 1840,

il prêche la guerre contre la France ; et il voit dans cette guerre

l'occasion, pour l'Allemagne de reconquérir toutes les provinces,

tous les pays qu'il considère comme étant d'essence germanique

: la Suisse allemand, l'Alsace, la Belgique, la Hollande, leDanemark,

les provinces balkaniques. C'est bien, vous le voyez, un pangermaniste

avant le pangermanisme.

***

C'est alors qu'il composa ce chant de Garde du Rhin que les

Allemands comparent volontiers à notre Marseillaise.

Deux musiciens, nommés Spiess et Mendel unirent leurs talents

pour le mettre en musique. Le premier fit le couplet, le second refrain.

Mais cette musique n'eut aucun succès. En 1854 seulement, un

autre compositeur, Charles Wilhelm adorna le poème de Max Schneckenburger

de la musique définitive, celle que nos pères ont entendue

1870, celle que nos pays envahis ont entendue cette fois encore, musique

qui n'est point sans valeur mais qui reste bien loin de notre Marseillaise

quoi qu'en disent les orgueilleux Teutons.

Il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'à la même

époque où parut le chant du Sshneckenburger, un autre

poète allemand composa et publia un autre poème dont le

sujet était à peu près le même. Je veux parler

de la célèbre chanson de Becker :

Le Rhin allemand .

Ils ne l'auront pas notre Rhin allemand

disait Becker. Or, l'on sait quelle triomphante

réponse Musset fit à ce chant.

Paul de Musset a raconté comment son glorieux frère composa

ses strophes vengeresses.

« Le 1er juin 1841, dit-il, nous déjeunions en famille,

quand on apporta la Revue des deux mondes qui contenait la

Chanson de Becker. En lisant les six couplets dans lesquels, en si peu

de mots, se trouvaient tant d'insultes à la France, Alfred de

Musset fronça le sourcil... A mesure que nous en causions, tout

en déjeunant, son visage s'animait, le feu lui montait aux oreilles

enfin ; il donna un coup de poing sur la table, rentra dans sa chambre

et s'y enferma. Deux heures après, il en sortit poux nous réciter

le Rhin allemand. »

Nous l'avons eu votre Rhin allemand !

Nous l'avons eu, et nous espérons bien qu'en dépit de vos rodomontades, nous l'aurons encore, et qu'il redeviendra le Rhin français.

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré du 27 février 1916