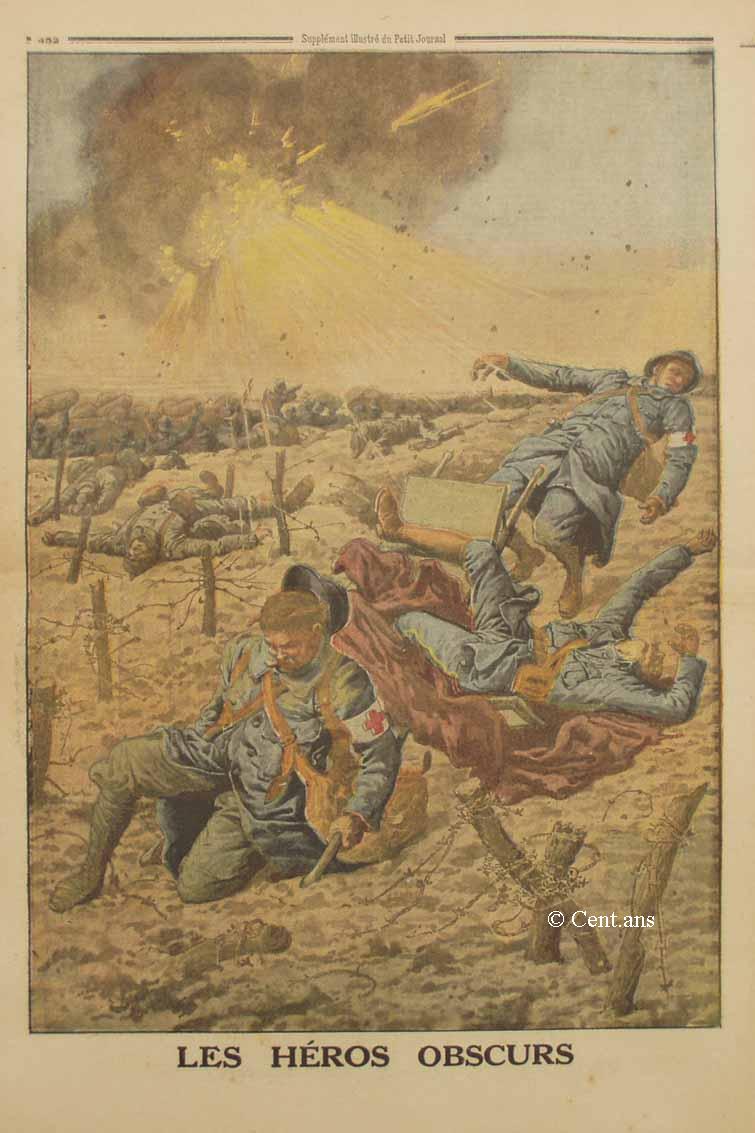

Les héros obscurs

Les héros obscurs ce sont les ambulanciers,

les infirmiers, tous les soldats de l'hôpital et de l'ambulance.

Nous célébrons dans notre « Variété

» leur courage, leur abnégation, en taisant un rapide historique

du service de santé aux armées.

Ces jours derniers encore, un major revenant du front d'Artois contait

l'histoire héroïque d'un ambulancier qui sauva dix de ses

camarades ensevelis par une mine.

Des traits de ce genre sont innombrables. Rendons hommage à ce

héros : l'ambulancier du champ de bataille, que les marmites

boches n'épargnent guère, et qui mérite sa place

au livre d'or de la vaillance française.

VARIÉTÉ

Du champ de bataille

a l'ambulance

Ceux qu'on oublie. - La service de santé au temps jadis. - L'ambulance d'aujourd'hui. - Les victoires sur la mort.

Ceux-là aussi méritent qu'on les

associe à la gloire des armes, ceux qui relèvent les blessés

dans l'horreur du champ de bataille, les emportent aux postes de secours,

aux ambulances, les soignent, les sauvent, les rendent à la vie.

Leur accorde-t-on toujours la justice qu'on doit à leur dévouement

?

Dans la conclusion d'un beau livre que nous aurons l'occasion de citer

plus loin : Feuilles de route d'un ambulancier, notre confrère

Charles Leleux, déplore, d'ailleurs sans rancoeur, que cette

oeuvre du service de santé, toute belle et méritoire qu'elle

soit, demeure obscure et sans gloire.

« Demain, dit-il à ses camarades les ambulanciers, demain,

à l'heure du triomphe, on vous oubliera sans doute une fois de

plus. Vous ne figurerez point aux revues solennelles. Vous n'aurez point

de drapeaux que l'on puisse décorer. Et jamais les historiens

ne parleront de vous, - pas plus que des infirmiers de nos hôpitaux,

ni du personnel des trains sanitaires et de son dur labeur, ni même

des héroïques brancardiers qui s'en vont à la recherche

des blessés le jour et la nuit, par tous les temps, dans les

bois et dans les tranchées, et que les balles allemandes ne respectent

même pas... Demain on exaltera les victoires qui s'évaluent

au chiffre des victimes, - et l'on ignorera les victoires remportées

par vous sur la mort, le sang épargné, les souffrances

taries, les vies innombrables sauvées par vous...

« Mais qu'importe ! ajoute-t-il. Si l'ivresse du succès

rend les combattants un peu ingrats, n'êtes-vous pas suffisamment

récompensés de savoir votre oeuvre comprise et bénie

par ces millions d'êtres à qui vous avez su conserver un

fils, un fiancé, un époux ou un frère ? »

Et n'est-ce pas en somme, pour les combattants de l'ambulance et de

l'hôpital une forme de la gloire, que cette gratitude dont ils

se sentent entourés ?

***

De quelle époque date l'organisation du service de santé

en temps de guerre ? Les armées, grecques comptaient dans leurs

rangs des chirurgiens et des médecins qui portaient secours aux

blessés sur le champ de bataille, mais on ne trouve dans les

historiens de la Grèce ancienne aucune mention de ce qui pouvait

constituer l'hôpital ou l'ambulance militaires.

La chose, au contraire existait indubitablement chez les Romains. Les

légions étaient pourvues de chirurgiens et même

d'infirmiers. Et Végèce rapporte qu'en temps de guerre

elles avaient une sorte d'hôpital mobile appelé Valetudinarium.

Avant la bataille, les chefs désignaient, à l'arrière,

des endroits où les blessés étaient transportés

et pansés avant d'être évacués sur cet hôpital.

C'étaient là des postes de secours comparables à

ceux des armées modernes.

L'organisation du service de santé dans les armées romaines,

sombra, comme tant d'autres progrès de la civilisation antique,

dans les ténèbres du Moyen Age.

Avant le XVIe siècle, l'ambulance n'existe pas. On abandonne

les blessés sur le champ de bataille ; à eux de se sauver

comme ils peuvent ou de se résigner à se voir achever

sur place par l'ennemi vainqueur. Seuls les nobles chevaliers reçoivent

les secours de médecins spécialement attachés à

leur personne et qu'ils emmènent avec eux à la guerre.

Cependant, Percy, le célèbre chirurgien du premier empire,

qui fit de savantes recherches sur l'organisation du service de santé

dans le passé, rapporte qu'à la fin IXe siècle

dans l'armée de l'empereur Léon VI, chaque cohorte comptait

une douzaine d'hommes qui marchaient à l'avant-garde et qui étaient

désignés pour emmener les blessés et relever les

hommes tombés de cheval. On sait que les guerriers d'alors étaient

couverts d'une tunique de mailles si lourde qu'il leur était

impossible de se relever seuls lorsqu'ils étaient à, terre.

Ces ancêtres des brancardiers militaires étaient les despotats,

milites despotati. Pourvus d'un cheval qui portait au côté

gauche deux petites échelles pour faciliter l'ascension des blessés

et tenus eux-mêmes d'avoir toujours à la disposition de

ceux-ci un vase rempli d'eau, ils recevaient une rétribution

pour chaque guerrier sauvé.

Percy estime que l'institution des despotats, probablement

antérieure au règne de Léon VI, ne dura guère

au delà de son temps.

En France, ce n'est qu'au siège d'Amiens, en 1590 qu'on voit

apparaître les premières ambulances, en même temps

que sont créés à l'arrière de véritables

hôpitaux sur lesquels sont évacués les blessés

transportables.

Sully fut l'auteur de cette double création humanitaire.

Richelieu développa l'oeuvre de son prédécesseur,

multiplia les ambulances et les plaça sous la direction d'un

chef médical unique.

M. Léon Mention, dans son intéressant ouvrage sur l'Armée

de l'Ancien Régime, note qu'à cette époque,

le service des ambulances se confondait avec celui de l'aumônerie.

Et il cite le passage d'une ordonnance du Cardinal relative à

ce service :

« Il y aura, dans chaque armée, des jésuites et

des cuisinières donneront des bouillons et des potages à

tous les malades, et, de plus, un chirurgien et un apothicaire pour

saigner et secourir ceux qui en auront besoin. »

Sous Louis XIII et sous Louis XIV, le chirurgien et l'apothicaire qui

soignent les blessés dans les ambulances ne sont pas plus militaires

que les jésuites et les cuisinières qui leur portent le

potage. Hôpitaux ambulants des armées en campagne et hôpitaux

fixes des villes de garnison sont, comme tous les organismes administratifs

en ce temps-là, affermés à des entrepreneurs, à

des traitants ou à des sous-traitants. Le chirurgien n'est que

l'employé de cet entrepreneur. On conçoit qu'il soit plus

attaché à sa place qu'à la conservation du soldat.

De ce fait, les progrés dans l'organisation des hôpitaux,

dans l'hygiène, dans les pratiques médicales sont plutôt

rares. C'est l'époque où l'on couche, à l'hôpital,

trois ou quatre soldats dans le même lit, et où l'on fait

sans scrupule voisiner sur la même couche le blessé avec

le typhique ou le varioleux.

Il faut aller jusqu'au début du XVIII e siècle pour voir

enfin le service de santé aux armées pourvu d'un personnel

stable. L'édit royal du 17 janvier 1708 porte création

de conseillers de Sa Majesté, médecins et chirurgiens,

inspecteurs, généraux et majors. Chaque régiment

d'infanterie a son chirurgien aux appointements de 180 livres, traitement

qui, sous le ministère Choiseul, fut porté à 500

livres.

« Ce chirurgien, observe M. Léon Mention, est déjà

un militaire, mais ce n'est pas encore un officier. S'il entre aux Invalides,

c'est confondu dans les rangs des bas-officiers. »

Comment, en ce temps-là. enlève-t-on les blessés

du champ de bataille pour les conduire à l'ambulance ? Point

de brancards et point de brancardiers. Sur des fusils entrecroisés,

sur une planche, sur un manteau tenu aux quatre coins, les hommes indemnes

transportent ceux de leurs camarades qui ont été gravement

atteints et qui ne peuvent se traîner seuls jusqu'aux ambulances

volantes.

Pour remédier à cette insuffisance de moyens de transport

l'ordonnance du 20 juillet 1788 prescrit, à la suite de l'hôpital

ambulant l'emploi de chariots à quatre roues pour le transport

des malades et des blessés. Mais ce matériel encombrant

et lourd s'embourbe dans les terrains détrempés des champs

de bataille, et porte le désordre au milieu des troupes. Il faut

bientôt y renoncer.

En 1792 seulement le transport des blessés fait un réel

progrès. Larrey crée son ambulance volante dirigée

par des chirurgiens à cheval allant sous le feu de l'ennemi porter

les premiers secours aux blessés ; Percy, prenant pour modèles

les voitures de course allemandes mises à la mode quelques années

auparavant et connues sous le nom de wourts, crée ses

chars de chirurgie, voitures étroites, allongées,

bien suspendues, qui, attelées de quatre chevaux montés

par des infirmiers et portant des chirurgiens munis d'objets de pansement

et de brancards, vont jusqu'aux premières lignes, sous le feu

de l'ennemi, recueillir les blessés.

Un personnel de brancardiers absolument spécialisé est

créé. « On a besoin, dit Percy, d'une certaine habitude

pour remuer un blessé, pour le charger sur un brancard et pour

le transporter. C'est moins par la force que par l'adresse que l'on

y réussit, et celle-ci ne s'acquiert que par l'habitude. Des

porteurs de brancards, marchant à pas inégaux, secouent

douloureusement le blessé. L'usage seul donne cet ensemble et

cette mollesse de mouvements sans lesquels le transport devient un supplice...On

ne saurait trop le répéter, le premier secours et la première

consolation que doit recevoir un blessé, c'est d'être enlevé

promptement et commodément, ce qui ne pourra s'effectuer qu'autant

qu'il y aura derrière lui de bons brancards pour le recevoir,

et des hommes bien exercés pour le porter. »

Ces principes établis par les chirurgiens de la Grande Armée

n'ont .pas cessé d'être appliqués depuis lors. Pendant

toutes les guerres du I er empire, les ambulances volantes de Larrey,

les brancardiers de Percy rendirent les plus grands services.

Le système fut adopté par toutes les armées de

l'Europe. La Prusse surtout appliqua à le développer et

à le perfectionner. Dès l'année 1855 l'armée

prussienne avait des compagnies de brancardiers parfaitement entraînées

; elle possédait des hôpitaux mobiles et avait imaginé

déjà l'organisation des postes de secours.

Un progrès restait à accomplir. Il vit le jour en 1864.

La Convention de Genève, décida alors que le matériel

et le personnel sanitaires seraient neutralisés que les blessés

seraient relevés et soignés quelle que soit leur nationalité.

C'était là une décision inspirée par le

plus noble esprit d'humanité, et que dans toutes les guerres

les peuples réellement civilisés ont respectés

et appliquée.

On sait hélas ! comment en 1870 aussi bien qu'aujourd'hui, les

Allemands l'ont foulée aux pieds !

***

Voilà comment fonctionnait naguère, le service de santé

du champ de bataille à l'ambulance. Comment fonctionne-t-il aujourd'hui

? Demandons-le à M. Charles Leleux. Nous ne saurions être

mieux renseignés.

« Dès le champ de bataille, écrit-il, tout soldat

blessé peut lui-même, ou avec l'aide d'un camarade appliquer

sur sa plaie le « pansement individuel » qu'il porte dans

la poche de sa capote. Souvent même un major ou l'un des Infirmiers

régimentaires sera là, comme lui sur la ligne ou dans

la tranchée, pour lui donner les premier soins. Puis ces mêmes

infirmiers, profitant de la première accalmie et mettant leur

fusil « à la bretelle », deviennent « brancardiers

régimentaires » et, passant le long de la ligne, y ramassent

tous les blessés qu'ils transportent au « poste de secours

». Là aussi arrivent peu à peu tous les blessés

qui ont pu, d'eux-mêmes, se mettre à l'abri d'un bois ou

d'une meule, tous ceux au contraire qu'un projectile immobilisa sur

place et qu'on releva, l'action terminée, et enfin tous les «

isolés » que les brancardiers retrouvent, parfois au bout

de deux ou trois jours, évanouis dans un fossé ou endormis

d'épuisement dans quelque grange déserte.

« Du poste de secours, souvent même directement du champ

de bataille, les blessés - soit à pied, soit dans des

voitures, soit encore sur des brancards, - sont amenés par les

«brancardiers divisionnaires » à l'une de nos ambulances

: là nous faisons de vrais pansements, des interventions urgentes,

rarement de grandes opérations. Après quoi, nos malades

classés en « assis, » « debout » et «

couchés », sont dirigés par voitures sur les hôpitaux

d'évacuations » Nous voilà déjà loin

de la ligne de feu et l'on devine qu'un « hôpital »

peut se permettre une chirurgie un peu plus sérieuse que la nôtre.

Au bout d'un délai, qui naturellement varie suivant le genre

de blessures, l'hopital (qui est presque toujours situé dans

une gare) fait transporter ses malades dans les « trains sanitaires

» qui se trouvent en la gare même et où les blessés,

installés en « assis ou en « couchés ».

seront surveillés par des majors et des infirmiers.

« A certaines stations du voyage, de nouveaux « tris »

s'opèrent, les blessés de la tête, par exemple,

ne devant pas voyager trop longtemps sans pansements nouveaux tandis

que les autres continuent leurs route pour être enfin admis dans

les hôpitaux militaires du territoire, suppléés

par ces innombrables « hôpitaux auxiliaires » et ambulances

que la guerre a fait surgir sur tous les points de notre pays... »

Et voici, pour finir, emprunté au même auteur, un tableau

pittoresque de l'ambulance :

« Entrez dans notre grande ambulance de

Suippes et regardez ce défilé de gens boueux et minables...

Avant de les panser, il nous faut d'abord enlever la glaise, couper

les hardes humides et repoussantes. Là encore, nos dévoués

infirmiers se montrent admirables, et c'est plaisir que de les voir

travailler, avec un ordre absolu.

Chacun est à son poste : un arrivant est étendu sur la

table de pansement. Pendant que les aides du major préparent

les instruments et découvrent la plaie, un « écrivain

» s'approche du soldat, cherche sa médaille d'identité,

le questionne sur son régiment, sa compagnie, son grade et note

tout cela sur le « carnet des entrées ». Puis quand

le pauvre gars a été nettoyé, soigné, enveloppé

de linge blanc, un autre « scribouillard » - comme disent

les troupiers lui épingle sur la poitrine une fiche de diagnostic»,

qui réglera le mode de son évacuation. Après quoi

deux porteurs déploient un brancard, puis méthodiquement

l'y placent et l'emmènent. Et dans ces salles, ainsi remplies

peu à peu, d'autres ambulanciers circulent encore, celui-ci classent

les armes et les munitions des arrivants, celui-là distribuant

les portions, un troisième donnant à boire tands que agenouillé

près des blessés, un aumônier écrit

quelque lettre, sèche des larmes, parle d'espoir... »

Ainsi s'accomplit la belle et bonne oeuvre de ces soldats de l'hôpital

et de l'ambulance au dévouement desquels tous les cœurs

français ne sauraient trop rendre hommage.

Ernest Laut.

Le Petit Journal illustré du 26 mars 1916