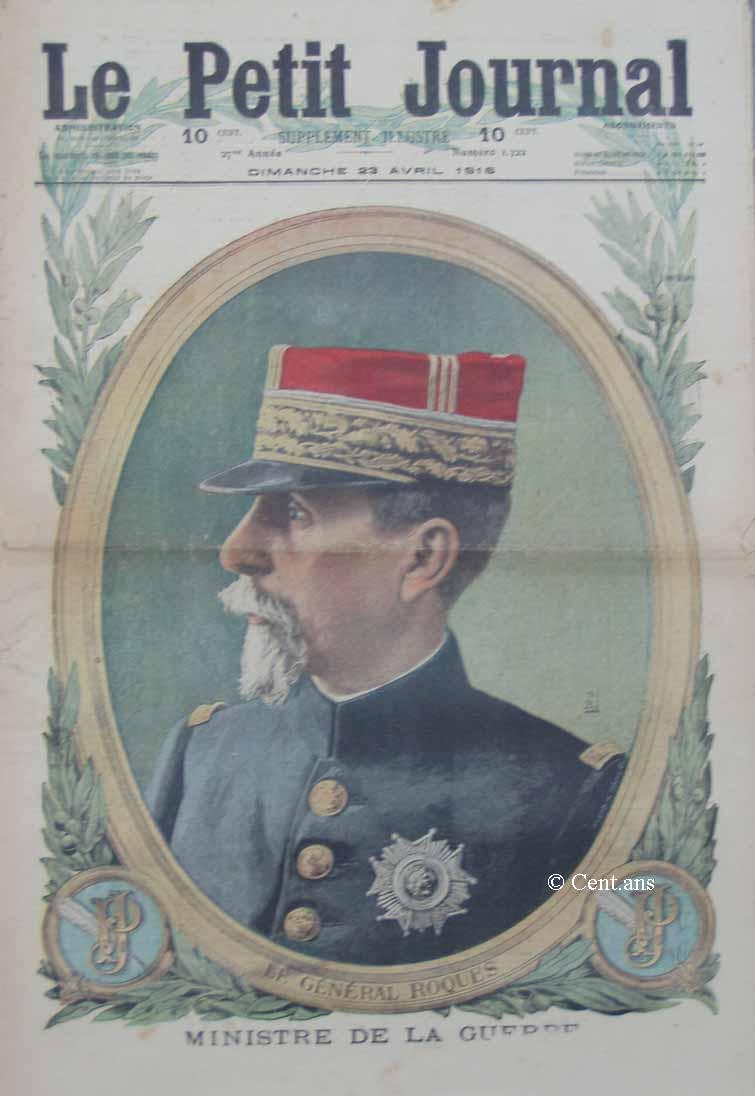

LE GÉNÉRAL ROQUES

Ministre de la Guerre

Le général Roques qui vient de

remplacer, au Ministère de la Guerre, le général

Galliéni, forcé par son état de santé de

prendre un repos bien gagné, est né à Marseillan

(Hérault), le 28 décembre 1856.

Sorti le premier de Polytechnique en 1875, il entra dans l'arme du génie,

et servit d'abord en Algérie.

En 1888, il sert au Tonkin avec le grade le capitaine sous les ordres

de l'amiral Courbet.

Quatre ans plus tard, le capitaine Roques est de retour en Afrique ;

il fait partie de l'expédition du général Dodds

au Dahomey. Dans une rencontre avec les farouches soldats de Béhanzin

il reçoit sa première blessure, blessure heureusement

sans gravité : une balle qui vient s'aplatir sur le ceinturon

de son sabre, et qui sans cet heureux hasard eût peut-être

brisé une carrière qui devait être glorieuse et

utile au pays.

Roques revint du Dahomey, chef de bataillon et tint quelque temps garnison

à Versailles. Mais ce colonial, accoutumé à l'action

et aux aventures périlleuses des campagnes, ne pouvait demeurer

longtemps en France.

C'était l'époque où le général Galliéni

achevait la conquête et la pacification de Madagascar. Roques

demanda à servir sous ses ordres. Il fut envoyé dans la

grande île et bientôt, il y rendait d'éminents services

qui lui valurent la citation à l'ordre du jour que voici :

« Le chef de bataillon Roques, directeur du génie et des

travaux publics, après avoir dirigé et mené à

bonne fin les études de chemins de fer de Tamatave à Tananarive,

a donné la plus heureuse impulsion à tous les travaux

publics, qui ont pour but de faciliter le développement industriel

et commercial de notre nouvelle colonie. »

Roques gagna à Madagascar son cinquième galon.

Rentré en France, il fut en 1906, avec le grade de colonel puis

de général de brigade le successeur du général

Joffre comme directeur du génie au ministère de la Guerre.

La direction de l'aéronautique militaire fut jointe alors à

celle du génie ; et c'est le général Roques qui

fut le créateur et l'organisateur de nos services d'aviation.

Là encore, il rendit les plus précieux services.

Avant la guerre, il commandait le 12° corps à Limoges.

Le 1er janvier 1915, il succéda comme chef d'une armée,

au général Dubail, promu commandant d'un groupe d'armées.

Cette armée occupait alors un secteur très étendu

où se passent aujourd'hui de grandes choses. Le général

Roques veilla à ce que toutes les positions fussent très

fortifiées.

C'est lui qui entreprit et qui mena à bien l'attaque des Éparges

où les Allemands avaient accumulé les défenses.

Roques avait jugé que la possession de ce point qui domine la

Woëvre était nécessaire pour la sécurité

de Verdun. Ses troupes s'en emparèrent après des combats

héroïques. On se rend compte aujourd'hui combien le général

voyait juste quand il voulait nous assurer cette position.

Les services rendus par le général Roques depuis le début

de la guerre lui valurent, en janvier dernier, la dignité de

grand-croix de la Légion d'honneur ; le décret lui conférant

cette dignité portait le motif suivant, qui nous dispense de

tout commentaire :

« A obtenu du corps d'armée qu'il commandait au début

de la campagne les actions les plus brillantes, tant par sa bravoure

personnelle que par sa maîtrise du commandement placé à

la tête d'une armée, a continué à faire preuve

des plus hautes qualités d'activité et d'intelligence

et a su imposer à ses subordonnés le sentiment du devoir

dont il est animé. »

VARIÉTÉ

PEUPLE D'ESPIONS

A propos d'une espionne. - Le Boche est espion par nature. - Avant 1870. - Avant 1914. - Nous souviendrons-nous, cette fois ?

Frieda Lipmann, Allemande convaincue d'espionnage,

et le nommé Tribout, son époux, un Français traître

à son pays, viennent d'être condamnés à deux

ans de prison. Leur cas, avait-on dit d'abord, était passible

de la peine de mort. Mais nous sommes indulgents. Et les Allemands,

qui n'ont pas hésité à exécuter avec la

cruauté que l'on sait - miss Cavell, coupable, non point d'espionnage,

mais seulement d'un geste de patriotisme et de pitié, les Allemands

doivent bien rire de notre longanimité.

Voilà donc comment on s'y prend, chez nous, pour décourager

les espions allemands.

Mais, au fait, n'est-ce pas ainsi qu'on s'y est pris de tout temps ?

***

Ce n'est un secret pour personne que, tandis que le Français

n'a aucun goût pour les pratiques de l'espionnage, l'Allemand,

au contraire, s'y adonne avec une sorte de plaisir. Il est infiniment

rare qu'un Allemand établi à l'étranger ne soit

pas un espion. Même riche, même considéré,

le Boche espionne pour son pays. D'abord, la conscience allemande n'est

pas faite comme la nôtre ; les procédés de traîtrise

et de déloyauté ne la révoltent pas. L'Allemand

considère comme un devoir de trahir au profit de sa patrie d'origine

le pays qui lui donne l'hospitalité, même parfois quand

ce pays lui a accordé la naturalisation. Un Boche n'est jamais

déraciné. Naturalisé Français, enrichi en

France, après vingt ans de séjour à Paris, il reste

le plus souvent tout aussi Boche que le jour de son arrivée.

Vienne l'occasion de servir le « Vaterland », il le sert

de toutes les façons, et sans scrupules. Il le sert d'autant

plus volontiers que l'espionnage est bien payé en Allemagne.

Alors que, chez nous, on a toujours lésiné pour le service

des renseignements et qu'en 1870, notamment, des émissaires qui

risquèrent leur vie pour porter des dépêches à

travers les lignes ennemies, ne reçurent que de ridicules gratifications

de cinquante ou cent francs, les Allemands, de tout temps, se montrèrent

généreux pour leurs espions.

Ils ont, il est vrai, d'importants crédits consacrés à

cet objet, crédit budgétaire annuel, fonds spécial

dont l'état-major dispose à son gré pour l'espionnage.

En outre, les biens confisqués jadis par la Prusse à la

dynastie de Hanovre, et qui produisent plus de huit millions par an

d'intérêts ont été consacrés au service

des renseignements et de la propagande allemande à l'étranger.

On conçoit par là que les Boches aient pu de tout temps

inonder la France, l'Angleterre, la Russie de leurs espions, qu'ils

aient pu acheter, en pays neutres, maints journaux pour soutenir leur

cause, et que, rien qu'à Athènes, le baron Schenck ait

pu dépenser des centaines de mille francs par mois pour la propagande

allemande.

Au XVIIIe siècle déjà, alors que le service des

renseignements existait à peine chez les autres peuples, il avait

chez les Prussiens une importance capitale. On se rappelle le mot de

Frédéric II : « Soubise à cent cuisiniers

et un espion ; moi j'ai cent espions et un cuisinier. »

Les traditions du grand Frédéric se sont perpétuées

chez ses successeurs. Ce n'est plus par centaines, mais par milliers

que les Boches, au siècle suivant, employèrent les espions

avant et pendant les campagnes entreprises par eux. On pourrait même

dire que c'est par centaines de mille qu'on eût pu compter leurs

espions avant cette guerre, car il y avait en France, avant le mois

d'août 1914, cinq à six cent mille Allemands, naturalisés

ou non ; et rien qu'à Paris, s'il faut en croire les journaux

allemands, qui, d'ailleurs, en tiraient vanité, il ne s'en trouvait

pas moins de cent mille.

Jugez si nous étions bien espionnés !

Au surplus, les Allemands, avec nous, eurent toujours la partie belle.

On ne sait en vérité ce qu'il faut le plus admirer, ou

de leur audacieuse habileté dans l'espionnage, ou de l'indifférence

sereine avec laquelle on leur permettait de nous espionner.

Plusieurs années avant 1870, nous aurions dû savoir à

quoi nous en tenir sur les projets des Prussiens, car notre frontière

de l'Est était littéralement inondée de leurs officiers

voyageant en bourgeois.« On en surprit, raconte le lieutenant

Froment, dans son livre sur l'Espionnage militaire - on en

surprit qui, sous prétexte de pêcher à la ligne,

sondaient la Marne d'autres qui, se disant artistes, prenaient des croquis

des forts aux environs de Langres et de Belfort... » On ne songea

pas même à les arrêter.

Bismarck et de Moltke vinrent eux-mêmes étudier les passages

de la frontière. Un officier, le capitaine Samuel, signala, en

avril 1868, au ministère de la Guerre, la présence du

général de Moltke à Sarrebruck, à Sarrelouis.

« Le général, disait-il, a visité les hauteurs

de Vaudevange, de Berus. Je l'ai suivi, dois-je continuer à la

suivre ?... » On pria le capitaine de se tenir tranquille et de

laisser voyager le général allemand à sa guise.

L'année suivante, le futur maréchal von Haeseler, le conseiller

du kronprinz, l'homme qui a décidé l'attaque sur Verdun,

et qui était alors attaché au grand état-major

prussien, vint aussi faire sa petite tournée d'espionnage en

France.

C'était au mois de mai. Von Haeseler, se disant « marchand

de vins appelé en Champagne pour son commerce », visitait

à petites journées les vallées de la Marne et de

la Meuse. Or, des gendarmes avant remarqué que ce paisible négociant

faisait des levés topographiques tout le long de la route, le

prièrent de les suivre et l'amenèrent à leur commandant.

Celui-ci l'interrogea :

- Votre nom ?

L'officier allemand ne se donna même pas la peine de dissimuler.

- Von Haeseler, répondit-il.

- Votre profession ?

- Major au grand état-major prussien.

- Pourquoi voyagez-vous en France ?

- Pour m'instruire. J'étudie le terrain où se rencontrèrent

en 1792 les armées française et prussienne.

Vous vous imaginez peut-être qu'après un tel aveu l'espion

fut arrêté ? Pas du tout !

Le commandant de gendarmerie le remit en liberté.

- Allez, lui dit-il, mais abstenez-vous à l'avenir de faire des

levés de terrains.

Et le Moniteur de l'Armée, organe du ministère

de la Guerre, racontant l'incident, ajoutait ces lignes prudhommesques

:

« Lorsque M. le comte Haeseler rentrera à Berlin, il pourra

témoigner des égards que nous avons en France pour tout

officier étranger, alors même qu'il s'y livre à

des travaux dont on peut tout au moins suspecter le but et la destination.

»

***

Dans de pareilles conditions, les espions allemands auraient eu bien

tort de se gêner.

Aussi ne se gênaient-ils pas. Dès l'année 1866,

Ducrot, qui commandait à Strasbourg, signalait la présence

de nombreux agents teutons entre la Moselle et les Vosges ; il signalait

également les armements considérables de l'Allemagne,

son hostilité croissante contre la France et le désir

qu'avaient les Prussiens de nous faire la guerre. Le colonel Stoffel,

notre attaché à Berlin, poussait les mêmes cris

d'alarmes. On ne voulait rien entendre.

Il est vrai qu'en dépit de tous leurs préparatifs et de

cette organisation d'espionnage qu'ils dissimulaient à peine,

les Boches jouaient alors, comme ils le firent avant 1914, la comédie

du pacifisme. Mais, entre eux, ils parlaient librement de leurs projets.

Mme de Pourtalès qui, habitant Berlin, avait pu surprendre leurs

desseins secrets, le disait, en 1868, à Ducrot:

- Oh ! général, ce qu'il y a d'affreux, c'est que ces

gens-là nous trompent indignement et comptent bien nous surprendre

désarmés... Oui, le mot d'ordre est donné ; en

public, on parle de paix, du désir de vivre en bonnes relations

avec nous ; mais lorsque, dans l'intimité, on cause avec tous

ces gens de l'entourage du roi, ils prennent un air narquois, vous disant

« Est-ce que vous croyez à tout cela ? Ne voyez-vous pas

que les événements marchent à grands pas, que rien,

désormais, ne saurait conjurer le dénouement ?... »

Ils se moquent indignement de notre gouvernement, de notre armée,

de notre garde mobile, de nos ministres, de l'empereur, de l'impératrice,

prétendent qu'avant peu la France sera une seconde Espagne !

Enfin, croiriez-vous que le ministre de la maison du roi, M. de Schleinitz

a osé me dire qu'avant dix-huit mois notre Alsace serait

à la Prusse !... Et si vous saviez quels énormes

préparatifs se font de tous côtés, avec quelle ardeur

ils travaillent pour transformer et fusionner les armées des

États récemment annexés, quelle confiance dans

tous les rangs de la société et de l'armée !...

Oh ! en vérité, général, je reviens navrée,

pleine de trouble et de craintes. Oui, j'en suis certaine maintenant,

rien, non rien ne peut conjurer la guerre, et quelle guerre !... »

Cette femme voyait juste, alors que les diplomates, les gouvernants

se laissaient aveugler par les mensonges allemands. Et l'on continua

à vivre dans la quiétude, on laissa les Allemands organiser

l'invasion et multiplier leurs espions sur nos frontières, jusqu'à

ce que le cataclysme se produisit.

Si seulement, plus tard, on s'était souvenu ! Mais on oublia...

Ce que Mme de Paurtalès disait à Ducrot en 1868, n'est-ce

pas exactement ce qui se renouvela pendant les années qui précédèrent

l'agression de 1914 ? Les Boches ne varient pas leurs procédés.

C'est toujours la même hypocrisie, les mêmes mensonges.

Il est vrai que, de notre côté, c'est toujours l'a même

confiance folle, la même indifférence coupable.

Depuis quatre ou cinq ans, que de fois n'a-t-on pas signalé le

développement de l'espionnage allemand chez nous ? Déjà,

en 1908, un préfet de l'Est écrivait au ministre «

Je ramasse les espions à la pelle.»

Bon an mal an, à cette époque, on arrêtait en France,

environ huit cents espions. Sur ce chiffre, près de sept cents

étaient de nationalité allemande. On se montrait, d'ailleurs,

à leur égard, d'une indulgence, dont la tradition s'est

perpétuée, même en temps de guerre. Quelques mois

de prison, après quoi on les ramenait à la frontière...

et ils s'empressaient de rentrer sur un autre point.

A proximité de tous les ponts ou de toutes les lignes stratégiques,

des usines allemandes s'élevaient, dirigées par des ingénieurs

allemands. Dans l'Est, chaque fois qu'une ferme était à

vendre, des Allemands arrivaient qui l'achetaient et s'y installaient.

Aux environs de Verdun, de Pont-à-Mousson, une foule de fermes

appartenaient ainsi à des Allemands.

Au début de 1913, un de nos confrères faisant une enquête

à ce sujet dans ces régions, écrivait :

« Le souci d'occuper des points stratégiques est évident

dans la région de la Haye et de la Woëvre, où toutes

les fermes situées aux bons endroits deviennent petit à

petit la propriété de familles allemandes... »

Et il ajoutait :

« Le critérium qui nous permet, en règle générale,

d'affirmer que ces fermiers sont des espions à la solde de l'Allemagne

est très simple : ces fermes sont presque toujours improductives,

mal cultivées, et dès lors qu'elles ne peuvent pas nourrir

leur homme, de quoi peuvent bien vivre ces gens-là ?... »

A certains endroits, les Allemands étaient si nombreux qu'on

ne s'y serait pas cru en France. Un habitant d'un petit hameau situé

vers les bois de Rappes et de Vollers disait à notre confrère

:

« Je n'ose plus sortir de chez moi : On me regarde ni plus ni

moins comme un étranger, et je ne trouve plus personne à

qui parler français. Et cette singulière situation devient

tous les jours pire, car chaque fois qu'il y a un coin de terre et une

baraque à vendre, un Allemand s'abat dessus et la fait sienne

à n'importe quel prix. Si cela continue, il faudra que j'apprenne

l'allemand pour vivre dans cette petite Silésie »

Jugez par là si les Boches devaient la connaître, cette

terre sur laquelle s'acharnent aujourd'hui leurs efforts et s'amoncellent

leurs cadavres.

Ainsi leur espionnage étendait ses innombrables tentacules sur

notre pays. Et nous étions. comme avant 1870, indifférents

et confiants.

Quand nous serons sortis vainqueurs de la rude épreuve que nous

subissons, prendrons-nous enfin la ferme résolution de ne plus

oublier et de fermer à tout jamais nos portes à l'espionnage

allemand ?

Le Petit Journal illustré du 23 avril 1916