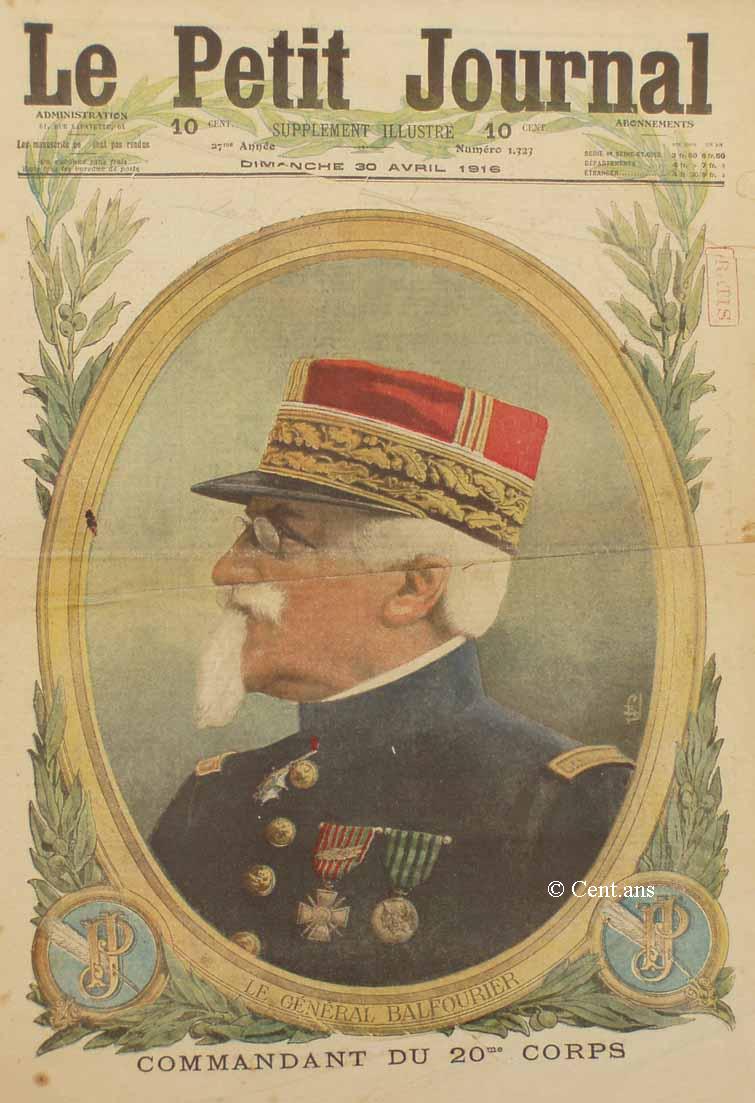

LE GÉNÉRAL BALFOURIER

Commandant le 20e corps

Les historiens de la guerre nous diront plus

tard quels prodiges d'héroïsme ont été accomplis

par ce 20e corps que, dans l'armée, on appelle familièrement

« la Garde», et pour cause.

Parmi les soldats de ce corps se manifestent toutes les qualités

qui ont émerveillé tous ceux qui furent autorisées

à visiter les tranchées et à voir le troupier français

dans son élément : l'audace, la bravoure, l'élan,

qualités traditionnelles du soldat, jointes à celles qu'il

a acquises dans cette guerre : l'endurance, la patience, la résistance

morale, qui ne sont nulle part plus apparentes, plus réelles,

que parmi les troupes du 20e corps.

« Dans ce corps, nous écrivait l'autre jour un officier

qui en fait partie, les effectifs ont été maintes fois

renouvelés depuis le début des hostilités, et il

s'y trouve des éléments des quatre coins de la France.

Si l'on a pu, avec lui, reprendre des positions abandonnées par

d'autres corps, et s'y maintenir sous des nuages de gaz et des pluies

d'obus, ce n'est pas à cause du recrutement, c'est par la vertu

de l'esprit de discipline. »

Discipline stricte, assurément, mais qui n'en est pas moins paternelle

; discipline dont la tradition est maintenue par un chef, aussi aimé,

aussi admiré que respecté.

Dans le régime d'anonymat qui est de règle, nous ne connaîtrions

peut-être pas même le nom de ce chef, si le plus flatteur

des hommages reçu par lui n'avait révélé

son nom à la foule.

Cet hommage se trouve exprimé dans le télégramme

que, ces jours derniers, le général Alexeief, chef d'état-major

général des armées russes, adressa au général

Joffre au nom de l'empereur de Russie, et dont voici la reproduction

:

« Sa Majesté l'empereur me charge de vous prier de transmettre

au général Balfourier et au vaillant 20e corps d'armée

français les sentiments de sa plus vive admiration et de toute

son estime pour la brillante conduite qu'ils ont eue dans les batailles

livrées sous Verdun. Sa Majesté est fermement convaincue

que, sous le commandement de ses valeureux chefs, l'armée française,

fidèle à ses traditions de gloire, ne manquera pas d'amener

ses rudes adversaires à merci.

» De mon côté, je suis heureux de vous témoigner

les sentiments de ma plus haute admiration pour la vaillance dont elle

a fait preuve dans ces difficiles et violentes rencontres.

» L'armée russe entière suit avec une attention

soutenue les hauts faits de l'armée française, lui adresse

tous ses voeux de frères d'armes pour la victoire complète,

et n'attend que l'ordre d'engager le combat contre l'ennemi commun

.

» ALEXEIEF.»

Il nous a paru opportun, en reproduisant ce télégramme impérial si honorable pour notre armée, et pour le 20e corps en particulier, de donner à nos lecteurs le portrait en couleurs du général Balfourier, le glorieux chef de ce corps d'élite.

VARIÉTÉ

Les ancêtres du 75

De Crécy à nos jours. - « Tuyaux de tonnerre » du temps passé. - L'artillerie de campagne à Pavie. - Le canonnier de Henri IV. - Gribeauval et Cugnot. - Un hommage allemand.

Il y aura, le 26 août prochain, cinq cent

soixante-six ans que le canon de campagne a fait sa première

apparition sur les champs de bataille.

C'était aux champs de Crécy. Au début de la bataille,

les mercenaires génois au service de Philippe VI, roi de France,

avaient vaillamment résisté à l'attaque des archers

du prince de Galles, qui les criblaient de flèches. Mais, soudain,

les rangs anglais s'écartèrent et découvrirent

six « tuyaux de tonnerre » - ainsi nommait-on alors ces

canons primitifs - qui, avec d'effroyables détonations, crachèrent

une grêle de balles de fer sur les soldats du roi de France.

Alors, ce fut la débandade. Les historiens assurent que ces nouveaux

engins avaient fait plus de peur que de mal. Mais ils n'en avaient pas

moins assuré le gain de la bataille. Et c'eût été

le cas de dire du canon :

Ses pareils à deux fois ne se font pas

connaître

Et pour leurs coups d'essai veulent des coups de maître.

Sans doute, on connaissait, avant l'an 1346,

l'existence de ces engins, mais ils n'avaient pas encore fonctionné

en rase campagne. On s'était contenté de les utiliser

dans la défense des villes. Il semble que ce soit à Metz

qu'on les ait employés pour la première fois. Deux petits

canons se trouvaient sur les remparts de cette ville en 1324, lors du

siège qu'elle soutint contre les forces réunies de l'archevêque

de Trèves, du comte de Bar et du roi de Bohême, le pauvre

roi aveugle qui devait chercher la mort si héroïquement

à Crécy.

On sait encore que, dès l'an 1326, le gouvernement de Florence

autorisait la confection de canons et de balles de fer ; qu'à

Rouen, en 1336, il existait un canon ; qu'il y eut également

des canons au siège de Puy- Guillaume en Auvergne, en 1338. Et

que, vers la même époque, plusieurs grandes villes des

Flandres, Valenciennes, Douai, Cambrai. Lille possédaient des

canons et même des confréries de canonniers chargés

de servir ces pièces sur leurs remparts.

Parmi ces canons, ceux qu'on peut considérer comme les lointains

ancêtres de notre glorieux 75 sont les serpentines, canons

très longs et de petit calibre, les couleuvres et couleuvrines,

d'un calibre un peu plus fort. Plusieurs de ces petits canons disposés

sur un plateau, constituaient une sorte de mitrailleuse qui s'appelait

ribeaudequin ou orgue de bombarde.

Ces petits canons de forme très simple étaient généralement

faits d'une seule pièce en fer forgé ; il se chargeaient

par la bouche et n'avaient pas de lumière. Pour s'en

servir, après qu'on les avait chargés, on faisait du feu

sous la culasse, jusqu'à ce que, le métal étant

chauffé au rouge, la poudre s'enflammât et chassât

le projectile. Ce système primitif exigeait l'emploi de forges

portatives et de soufflets pour, suivant l'expression du temps, «

faire caud le fier des canons ».

On conçoit que cette complication en rendait l'emploi assez difficile

en campagne.

Plus tard, on chargea ces canons par la culasse, au moyen de chambres

mobiles dans lesquelles la charge était préparée

d'avance et qu'on enfonçait ensuite à coups de maillet

dans le corps du canon. Chaque pièce avait généralement

quatre ou cinq chambres de rechange.

Jusqu'au XVe siècle, le canon apparaît rarement sur le

champ de bataille. Charles VII, pourtant, n'hésite pas à

traîner après lui, jusqu'en Italie, toute une artillerie,

petites et grosses pièces, serpentines, couleuvrines, espringalles,

veuglaires, et aussi des thumerels, qui furent les premières

pièces tirant à mitraille.

Cependant, l'artillerie, jusqu'alors n'est régie par aucune loi

militaire : les fondeurs de canons fabriquent à leur guise. C'est

Henri II qui créa son premier règlement et fixa sept calibres

- les sept calibres de France - que les constructeurs devaient respecter.

Et, dans les guerres d'Italie, l'artillerie française fit merveille.

M. Léon Lafage, qui a raconté l'histoire de Jacques de

Genouilhac dit Galiot, grand maître de l'artillerie de François

1er, nous dit qu'à Marignan Galiot n'avait pas moins de 72 grosses

pièces et de 300 petites.

« Galiot, écrit-il, nous dota d'une véritable artillerie

de campagne - sans négliger les pièces de siège.

Sa réforme porta tout ensemble sur le matériel, les munitions,

les hommes et les bêtes. Montés sur affûts mobiles

munis de plaques, goupilles et tourillons, ces nouvelles pièces

portaient, selon leur forme, des nom: d'animaux - basilic, serpentin,

couleuvrine, faucon - et lançaient des boulets dont le poids

variait entre 14 onces et 80 livres.

Et ces pièces faisaient, s'il faut en croire les historiens du

temps, une rude besogne.

« Nous savons qu'à Marignan, dit M. Lafage, les piquiers.

« sautaient en l'air comme poules ». A Pavie, Galiot besogna

pareillement si juste et si dru que « l'on voyait voler en l'air

harnois, têtes, bras et jambes des gens à pied et à

cheval, et qu'on aurait dit la foudre qui passait ». Enfin, au

rapport du Loyal Serviteur, le seigneur Fabricio, étant prisonnier

à Ferrare, avoua que « d'un coup de canon lui avait été

emporté trente-trois hommes d'armes. »

Notre 75, vous le voyez, a de qui tenir ; et ses ancêtres du XVIe

siècle étaient déjà de terribles engins.

***

Il semble qu'après Galiot l'artillerie légère ait

subi quelque défaveur. Henri IV n'avait que six canons à

la bataille d'Ivry. Mais si peu nombreuse que fût son artillerie,

il eut, à ce qu'il paraît, un habile canonnier qui sut

la manier et en tirer parti avec dextérité.

Édouard Fournier, dans son curieux ouvrage intitulé «

le Vieux-Neuf, histoire ancienne des inventions et découvertes

modernes »,écrit :

« Une restitution qu'il est juste, le faire au passé, et

toujours pour la plus grande gloire de la France, c'est l'invention

de l'artillerie légère, qui n'est pas due à Frédéric

de Prusse, comme on l'a trop répété dans les livres

d'histoire militaire, mais bien à un pauvre canonnier normand

du temps de Henri IV. Si nous avons été vainqueurs au

combat d'Arques, c'est que le bon artilleur s'était déjà

ingénié de cette redoutable invention ; mais en revanche,

si nous avons été vaincus à Rosbach, c'est que,

trop oublieux, nous ne la connaissions plus, et que Frédéric

s'en souvenait pour nous.

Les Suédois de Gustave-Adolphe et de Charles XII s'en étaient

souvenus avant lui. C'est à eux que, dès 1741, il avait

emprunté cet usage « de mêler dans la ligne du canon

léger, qu'il multiplia davantage. »

Après ce préambule, Édouard Fournier cite un curieux

passage du livre de Davila, Histoire des guerres civiles en France,

dans lequel cet auteur mentionne l'invention du canonnier normand et

en rappelle les terribles effets :

« Le roi, dit Davila, ayant fait avancer jusqu'au milieu de la

campagne le baron de Biron avec une bonne troupe de gens à cheval,

soit que le duc de Mayenne se fâchât de ce que leur témérité

les portait si avant, soit qu'il se persuadât qu'ils se fussent

engagés ainsi sans y penser, tant il y a qu'il envoya, deux gros

escadrons de cavalerie pour les attaquer. Mais à leur arrivée,

ceux du parti du roi s'étant ouverts des deux côtés

avec une prompte adresse, il se trouva qu'au milieu d'eux il y avait

deux grandes couleuvrines qui, à même temps, s'étant

mises à tirer sur les ennemis, en tuèrent plusieurs et

mirent en déroute les autres, qui furent contraints de se retirer

; artifice adroit, et qui ne fut pas une petite merveille à ceux

qui virent escarmoucher de la sorte deux si grandes machines au milieu

de la cavalerie. Cette nouvelle manière de conduire agilement

l'artillerie pesante était de l'invention de Charles Brise, canonnier

normand, qui, après avoir navigué longtemps aux Indes

Occidentales, dans des vaisseaux de corsaires, et s'être adonné

à manier le canon durant tout le cours des guerres civiles, rendit

ce service et plusieurs autres à sa patrie, pour lesquels il

se mit dans une haute estime, et par son grand esprit et par sa longue

expérience. »

A vrai dire, cette méthode de Charles Brise, consistant à

conduire agilement de l'artillerie, fut un peu oubliée par la

suite ; et il faut bien reconnaître, quoi qu'en dise Édouard

Fournier, que c'est Frédéric II qui fut, au XVIII ème

siècle, le véritable rénovateur de l'artillerie

de campagne. C'est lui qui créa l'artillerie à cheval,

allégea les pièces et les affûts et augmenta l'importance

du canon de bataille. Ses innovations renouvelèrent l'art de

la guerre et transformèrent la tactique.

Mais il faut connaître aussi qu'elles suscitèrent en France

l'émulation des artilleurs. Gribeauval créa une artillerie

légère qui ne le cédait en rien à celle

des Prussiens. Même, pour donner à ses canons une rapidité

plus grande, ne songeat-il pas à les atteler à des tracteurs

automobiles ?

L'ingénieur lorrain Joseph Cugnot venait d'inventer son chariot

à vapeur, Gribeauval émerveillé de la découverte,

eut l'idée de l'appliquer à la traction des canons.

Dans les Mémoires secrets du 20 novembre 1770, on lit

:

« On a parlé, il y a quelque temps,

d'une machine à feu pour le transport des voitures et surtout

de l'artillerie, dont M. de Gribeauval, officier dans cette partie,

avait fait faire des expériences qu'on a perfectionnées

depuis, au point que, mardi dernier, la même machine a traîné

dans l'arsenal une masse de cinq milliers, servant de socle à

un canon de quarante-huit du même poids à peu près,

et a parcouru en une heure cinq quarts de lieue, La même machine

doit monter sur les hauteurs les plus escarpées et surmonter

tous les obstacles de l'inégalité des terrains et de leur

affaissement. »

Malheureusement, le chariot de Cugnot ne se conduisait pas aussi facilement

qu'une paire de chevaux. Il marchait même avec une telle violence

qu'il était impossible de le diriger. Au cours d'une de ces expériences

dont il est question dans l'extrait que je viens de citer, la machine

alla droit se jeter sur un mur qu'elle renversa. Avec cette voiture-là,

le canon qu'elle traînait devenait inutile : elle remplaçait

le boulet lui-même. L'artillerie abandonna le projet de faire

traîner ses canons de campagne par un tracteur aussi indiscipliné

; et le fardier de Cugnot, abandonné sous un hangar, y demeura

de longues années, jusqu'au jour où, retrouvé par

hasard, il fut envoyé au musée des Arts et Métiers

comme le premier essai de la locomotion automobile.

***

Nous n'entreprendrons pas de faire l'histoire de toutes les réformes,

de tous les progrès, de tous les perfectionnements apportés

dans l'artillerie de campagne au cours du dernier siècle. Ceci

n'est point de notre compétence, et ce serait sortir de notre

sujet.

Il nous a suffi de montrer que le maniement de l'artillerie de campagne,

dans lequel les Français excellent aujourd'hui, a été,

même en des temps fort anciens, une de leurs constantes supériorités

dans la guerre.

Et, en terminant, il nous parait curieux de rapprocher du passage relatif

à l'action de l'artillerie française à Marignan

et à Pavie, « où l'on voyait voler en air harmois,

têtes, bras et jambes », cet autre témoignage de

la perfection de notre artillerie dans la guerre présente témoignage

doit l'auteur n'est guère suspect de sympathie à notre

égard, puisque ce n'est autre qu'un fils de Guillaume II.

A la fin de 1915, le prince Oscar de Prusse, cinquième fils du

kaiser, a écrit un petit livre intitulé la Bataille de

l'hiver, dans lequel il raconte les violents combats livrés par

la troisième armée allemande en Champagne aux mois de

février et de mars 1915. Un journal de New-York, le Sunday

American, en a publié une traduction dont voici quelques

extraits :

L'auteur s'étend naturellement avec complaisance sur les merveilleuses

qualités combatives et l' «invincibilité »

des soldats qu'il a eus sous ses ordres ; Prussiens, Bavarois, Saxons

et tant d'autres ; mais il est forcé de rendre hommage à

la merveilleuse valeur, au courage audacieux et à la

vigueur des Français.

« Ce qui fit de cette bataille un véritable enfer, écrit-il,

ce fut l'artillerie française, d'une force considérable,

avec des approvisionnements de munitions dépensées avec

prodigalité. La vie dans les tranchées devenait un cauchemar

perpétuel.

» Sur une surface comparativement petite, les Français

lancèrent en une journée cent mille obus : nous trouvâmes

un document français duquel il résultait que le commandement

avait calculé que chaque mètre de tranchée allemande

devait recevoir dix-huit bombes, non pas en un jour, mais en une ou

deux heures !

» La rapidité du feu de l'artillerie était, par

conséquent, aussi grande que celle d'une mitrailleuse, mais les

projectiles lancés contre nous n'étaient pas des balles

de fusil, mais des grenades de tout calibre. « Roulement de tambour

» est le nom qu'on a donné à ce feu et ses effets

étaient simplement terrifiants, inexprimables. Le réseau

de fils de fer fut anéanti, volatilisé ; les tranchées

furent transformées en remblais et leurs fondations dispersées.

Aucune sorte d'ouvrage de terre n'aurait pu soutenir un pareil feu,

même pendant un temps très court.

» Et ceci ne se produisit pas une fois, mais des douzaines de

fois.

» Quelquefois, et pour éviter des pertes inutiles, nos

hommes recevaient l'ordre d'abandonner une tranchée qui souffrait

particulièrement du « roulement de tambour » et d'aller

occuper une tranchée de seconde ligne. Il arriva parfois que

l'infanterie française, sous la protection de son artillerie,

atteignit une tranchée ainsi, évacuée et s'en empara.

Nos soldats s'élançaient alors de leur abri et attaquaient

les Français avec des grenades à main, puis à la

baïonnette.

» Si, pour une raison ou pour une autre, cette contre-attaque

n'était pas faite immédiatement, mais différée

une heure ou deux, nous n'étions pas si sûrs du succès,

qui n'était jamais obtenu sans de lourdes pertes, car les quelques

heures qui s'étaient passées avaient suffi amplement aux

Français, qui sont extrêmement habiles à toutes

sortes de travaux de retranchement, pour modifier et transformer

la tranchée à leur usage, pour installer des mitrailleuses,

pour placer des parapets de sacs de sable sur les deux côtés

et pour accomplir divers autres aménagements. Cela terminé,

le « nid des Français » était fait. »

Peut-on rêver plus bel hommage à la valeur de nos soldats

et à l'excellence notre artillerie que ces lignes tombé

d'une plume ennemie ?

Ernest LAUT

Le Petit Journal illustré du 30 avril 1916