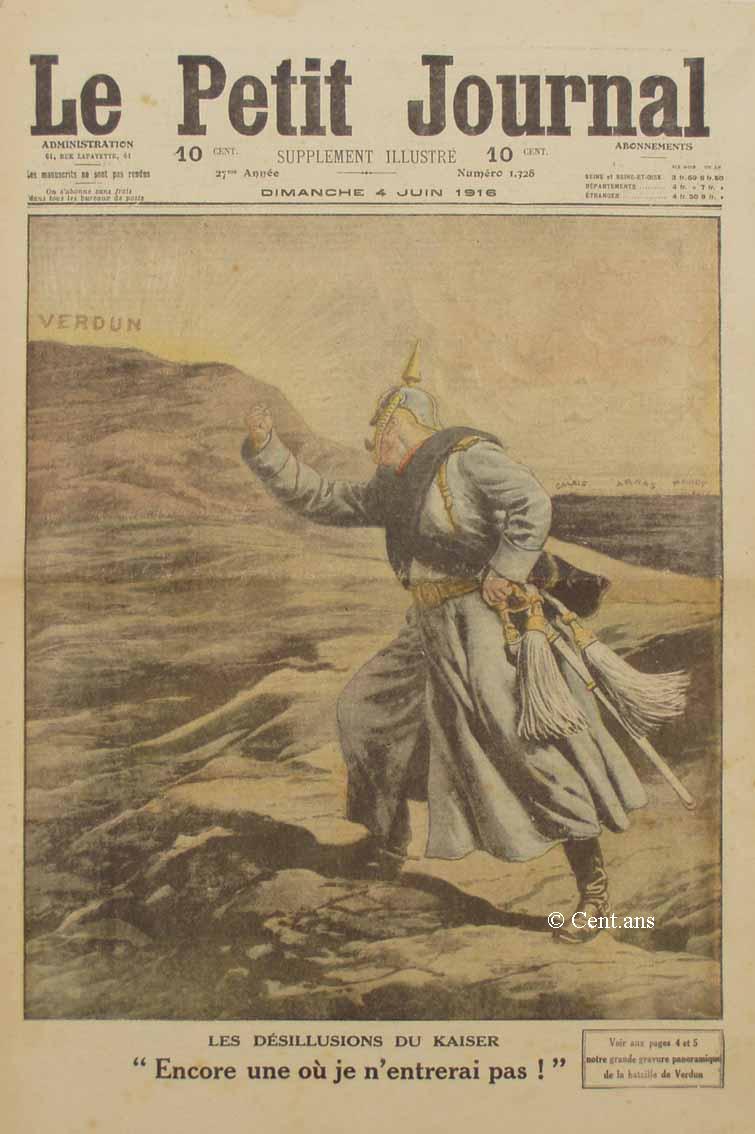

LES DESILLUSIONS DU KAISER

“ ENCORE UNE OU JE N'ENTRERAI PAS”

Que de désillusion ! ... Au mois

de septembre 1914, le dîner du Kaiser était commandé

à l'« Astoria », le kolossal hôtel

Boche Geissler. Et Guillaume II, avant de se mettre à table,

devait passer sous l'Arc de Triomphe. Depuis la victoire de la Marne,

Le dîner a eu le temps de se refroidir ; et l'arc de Triomphe

de la Grande Armée n'a pas subi l'injure que l'empereur des Barbares

méditait de lui infliger.

Alors le Kaiser dit : « J'entrerai à Nancy ! » Et

on le vit, à cheval, dans son costume de maréchal prussien,

entouré d'un état-major, attendre que l'accès de

la noble cité des ducs de Lorraine lui fût ouvert. Mais

les poilus de Castelnau lui barraient la route. Et Nancy demeura inviolée.

Parmi les ruines d'Arras, il eût voulu aussi parader. Arras fut

écrasé sous les bombes, mais ses portes ne s'ouvrirent

pas. « Calais, alors, dit le Kaiser. Il me faut Calais ! J'y ferai

une entrée triomphale, et, de la côte, je narguerai l'Angleterre

. »

Mais sur l'Yser, ses bataillons furent décimé, et la route

de Calais lui demeura fermée.

Aujourd'hui, c'est Verdun qu'il convoite, Verdun, cette menace dressée

contre la Lorraine annexée. Mais, pas plus que Paris, que Nancy,

qu'Arras, que Calais, Verdun ne se laisse approcher.

En vain, depuis trois mois les assauts se multiplient ; en vain les

cadavres allemands s'amoncellent, Verdun est toujours là-bas,

inabordable ; le Kaiser doit se dire dans sa suprême désillusion

:

« Encore une où je n'entrerai pas ! »

VARIÉTÉ

La pêche aux trésors

Quinze cents millions au fond de la mer. - Histoire des trésors engloutis. - L'Armada, les galions de Vigo. - Que de richesses anéanties ! - L'impuissance de l'industrie humaine

La pensée des innombrables objets de valeur

engloutie avec les navires torpillés par les Allemands a commencé

d'exciter la convoitise humaine.

On signale qu'une société américaine va tenter

le sauvetage du numéraire se trouvant à bord des bâtiments

coulés depuis de début de la guerre.

On estime à quinze cents millions environ l'or, l'argent, les

valeurs, les bijoux qui se trouvent dans les navires que les sous-marins

allemands ont coulés. La récolte en perspective est tentante,

assurément. Mais l'opération de sauvetage de ces richesses

sera, par contre, impossible dans la plupart des cas, et, dans les autres,

toujours dangereuse et hérissée de difficultés.

***

L'homme, en tous les temps, a été

tenté par l'exploration du fond de la mer.

Les Anciens connurent la cloche à plongeur. Bien mieux, on trouve

dans Aristote la description succincte d'un casque de plongeur, sorte

de chaudron renversé fort comparable au casque des scaphandriers

d'aujourd'hui.

Inconnue au moyen âge, la cloche à plongeur reparut au

XVIe siècle. En 1588, l'année où l'Invincible Armada

de Philippe II d'Espagne se perdit dans les mers du Nord, l'appareil,

nouvellement inventé, fut expérimenté sur les côtes

d'Ecosse, afin de retrouver les épaves de la flotte anéantie.

Mais ce procédé primitif ne permettait ni de se mouvoir

sous l'eau ni d'y travailler, pas même d'y entrer ou d'en sortir

à volonté.

On cherchait mieux, en Angleterre surtout. Dans la baie de Tobermory,

où s'était englouti le navire amiral de l'Armada, il y

eut notamment une expérience qui prouve combien les lois de la

nature étaient alors ignorées.

Cette expériences consistait à submerger le corps d'un

vaisseau imperméable, dont les flancs et le tillac devaient être

étayés avec force, et l'entrée, composée

d'une seule porte hermétiquement fermée ; de sorte qu'en

lâchant le lest destiné à produire l'immersion,

le bâtiment devait de lui-même revenir à la surface.

Pour rendre l'essai plus sûr et le résultat plus frappant,

l'inventeur voulut lui-même diriger la première épreuve.

On convint qu'il plongerait à la profondeur de 20 brasses (environ

38 mètres), et que, vingt-quatre heures révolues, il reparaîtra

sans secours à la surface. Il fit ses apprêts, se pourvut

de subsistances, des moyens nécessaires pour signaler sa position

et l'expérience commença. Mais rien ne décelait

ses phases ; le temps fixé était écoulé

; une foule immense attendait avec angoisse que celui qui l'avait tentée

se montrât. Ni homme ni bâtiment ne reparurent. On n'avait

pas tenu compte de la pression que l'eau exerce à une aussi grande

profondeur ; le vaisseau n'avait pu résister, et le malheureux

qu'il renfermait n'avait pas même eu le temps de faire le signal

convenu pour indiquer sa détresse.

L'histoire des explorations sous-marines compte bien d'autres échecs

du même genre. Bref, la mer garda ses secrets jusqu'au jour où

le scaphandre apparut.

Tout, le monde connaît aujourd'hui l'ingénieux appareil,

dû à deux Français, le lieutenant de vaisseau Denayrouse

et l'ingénieur Rouquayrol ; et point n'est besoin. de le décrire.

Mais, seuls ceux qui ont vu les scaphandriers à l'oeuvre savent

combien est dur, déprimant et dangereux leur métier, et

quelle somme d'énergie, l'abnégation, d'héroïsme

même il faut posséder en soi pour l'exercer.

A dix ou quinze mètres, la pression de l'eau est déjà

telle, que nous la supporterions malaisément, nous autres terriens,

affaiblie par l'existence énervante des villes ; pour le scaphandrier

de profession, longuement entraîné, c'est un jeu. Mais

à vingt-cinq ou trente mètres de profondeur, si vigoureux

que soit le plongeur, il commence à éprouver des maux

de tête et divers troubles physiologiques. S'il va plus avant,

ou sil remonte trop rapidement, il risque, par la compression trop forte

ou la décompression trop brusque, d'être victime d'une

maladie spéciale qu'on appelle « mal des caissons ou des

scaphandriers », et qui peut entraîner pour le moins d'irrémédiables

infirmités.

Avec l'ancien scaphandre, les plongeurs ne pouvaient guère dépasser

trente mètres, et encore ne devaient-ils demeurer qu'un laps

de temps limité à une telle profondeur.

Mais il existe aujourd'hui des scaphandres renforcés et perfectionnés

qui permettent de descendre plus bas. C'est probablement sur l'emploi

de ces appareils que compte la société américaine

dont il est question plus haut pour opérer le sauvetage des richesses

englouties par les mines ou les torpilles des Allemands.

***

Les épaves sous-marines qui, jusqu'à présent, avaient

suscité le plus de convoitises sont celles de l'Armada et des

galions de Vigo.

On sait qu'au mois de mai 1588, la fameuse armada de Philippe II ayant

été dispersée et détruite par la flotte

anglaise, son navire amiral, la Florida, parvint à peu

près seul, sur cent trente navires de guerre, à s'échapper,

et tenta de regagner l'océan en contournant l'Ecosse. Mais des

avaries subies le forcèrent à faire relâche dans

la baie de Tobermory. C'est là qu'un Ecossais, s'étant

introduit à fond de cale, mit le feu à la soute aux poudres

et fit sauter le navire.

Or, la Florida portait le trésor de la flotte, qui se

montait, parait-il, à 750 millions de francs. Je vous laisse

à penser si ces richesses englouties ont depuis trois siècles

excité des convoitises.

J'ai parlé plus haut d'une expérience malheureuse qui

eut lieu peu de temps après la perte du navire. Vers 1665, d'autres

tentatives furent renouvelées qui ne donnèrent pas de

meilleurs résultats. En 1740, deux plongeurs parvinrent jusqu'à

l'épave et remontèrent quelques pièces d'or espagnoles.

Enfin, en ces derrières années, un syndicat s'est formé

pour l'exploration de la Florida et on a commencé à

débarrasser l'épave des des énormes masses de sable

qui la recouvrent. Mais la guerre a interrompu ces travaux ; et les

millions de Philippe II dorment toujours, intacts, au fond de la baie

de Tobermory.

Il en est à peu près de même pour les fameux galions

espagnols qui furent, en 1702, coulés dans la baie de Vigo par

une flotte anglo-hollandaise. Ils contiennent, dit la légende,

d'immenses richesses extraites des mines d'or et d'argent de l'Amérique

du Sud soit environ 700 millions.

D'innombrables tentatives ont été faites, depuis deux

siècles pour retrouver ces trésors. Quelques lingots furent

retirés de temps à autre. En 1904, un ingénieur

italien muni de puissants hydroscopes, repéra exactement l'emplacement

des galions. Mais il semble que l'organisateur de l'entreprise s'en

soit tenu là. Les galions dormant toujours dans la baie de Vigo

avec leurs richesses à peu près intactes.

L'exploration sous-marine qui semble avoir donné jusqu'à

présent le plus de résultats, c'est celle de la Lutine,

une frégate anglaise qui, en 1799, sombra dans le Zuiderzée,

entraînant dans le fond de la mer trente millions d'or et d'argent

en barre que l'Angleterre envoyait à Hambourg pour remédier

à une crise financière des villes de la Hanse.

Une compagnie anglaise en retira, en 1820, pour deux millions et demi

de lingots. Puis, l'épave fut abandonnée pendant près

d'un siècle. En 1909, les travaux reprirent. On commença

à la débarrasser des apports de sable qui la recouvraient

Quelques mois avant la guerre, on annonçait que les plongeurs

n'étaient plus qu'à quelques mètres du fond où

repose la carcasse du navire.

***

Qui dira le chiffre des trésors ainsi engloutis dans la mer et

dont les emplacements sont connus et ont même été

explorés ?...

Il y a dans les eaux hollandaises, un navire qui, en 1808, apportait

cent millions d'or envoyés par Napoléon. On à pu

déjà en retirer cinquante-six en trois explorations.

Il y a au large d'Anglesey, le Royal-Charter, qui sombra en

1839 avec 375 millions. Non loin de Sibastopol le Prince Noir

dort sur le fond de la mer Noire avec 150 millions dans ses flancs.

Sur les côtes du Zoulouland, la Dorothée gît

à cent trente mètres de profondeur, contenant plus de

16 millions de francs en or que le président Kruger envoyait

en Amérique au moment de la guerre sud-africaine.

Diverses tentatives ont été faites déjà

pour atteindre ces richesses, de même que pour rechercher, dans

la baie de Navarin, les trésors enfouis avec les soixante-trois

navires turcs et égyptiens coulés là, en 1827,

par les flottes réunies de la France et de l' Angleterre ; de

même également pour les navires engloutis dans le combat

de la Hougue, en 1692, de même pour le Jeune Henri, un

navire qui sombra en 1820 prés de l'île d'Oléron,

avec la fortune colossale d'un colon français, le comte de Saint-Paul,

lequel rapportait à bord de ce vaisseau des millions en lingots

et en pierreries.

Il se produisit même, il y a quelques années, à

propos de ce dernier navire, un fait singulier. Un entrepreneur, chargé

de renflouer, afin d'en extraire les trésors qu'il contient,

fit appel à la baguette divinatoire pour situer exactement l'emplacement

de l'épave. Et c'est ainsi que tout le long du pertuis d'Antioche,

on vit, i1 a un plus plus de deux ans un « sourcier » qui,

monté sur un bateau, et la baguette de coudrier à la main,

parcourait le détroit et remplissait gravement son office, comme

s'il se fût agi de découvrir quelque fontaine au milieu

des flots.

***

Combien d'autres épaves contenant des trésors dorment

encore au fond des océans !

Rien que dans les parages du cap de Bonne-Espérance, on sait

d'une façon absolument certaine qu'il s'est perdu depuis deux

siècles une quarantaine de navires, qui transportaient des cargaisons

représentant un total de plus de 2 milliards et demi. L'un d'eux,

le Grosvenor, contient à lui seul près de 400

millions.

Nous n'en finirions pas s'il fallait énumère toutes ces

richesses englouties dont la guerre actuelle vient encore grossir considérablement

le nombre.

Le désir de récupérer tous les trésors enfouis

au fond des eaux par la barbarie allemande va enfanter sans nul doute

de grandes initiatives et suscitera peut-être d'importants progrès

dans l'exploration sous-marine.

Pour le moment, les chercheurs de trésors engloutis ne disposent

que d'assez minces moyens d'action. « Les travaux entrepris jusqu'à

ce jour, dit le Temps, on montré que par temps favorable,

sur des fonds relativement stables et dans des eaux claires, on peut

sauver un bateau jusqu'à 28 mètres de profondeur, les

scaphandriers pouvant descendre à 30 mètres. Des expériences

faites à Génes ont même permis d'envoyer une cloche

à plongeur jusqu'à 180 mètres, mais sans travail

utile.

» Quant au renflouement, il s'effectue de deux manières

: par émersion lorsque l'épave gît sur de grands

fonds, par relèvement si elle repose par des fonds de 12 à

15 mètres. Dans le premier cas, on aveugle les trous faits à

sa coque, on ferme les ouvertures après avoir délestée

la coque de toute la cargaison que l'on a pu enlever et, l'on vide l'intérieur

au moyen de pompes très puissantes. Dans le second cas on procède

par soulèvement de l'épave en amenant au-dessus d'elle

des pontons ou des chalands. Des chaînes, passées sous

la coque immergée, sont raidies au moyen de vérins et

lorsque la marée monte, l'attelage des allèges et de la

coque qu'elles soutiennent est remorqué peu à peu sur

des fonds plus élevée jusqu'à la terre ferme. Si

l'on ne peut utiliser le puissant concours de la marée, on coule

des chalands aux côtés de l'épave, on les relie

à celle-ci par des chaînes et on les vide ensuite au moyen

de pompes après les avoir déchargés et en avoir

aveuglé toutes les ouvertures.

» Dans certains cas, enfin où le renflouement de la coque

est considéré comme impossible, les scaphandriers se mettent

seuls à l'oeuvre en essayant d'atteindre les parties du navire

où sont enfermées les valeurs... »

Ce sont là des travaux difficiles, lents, coûteux, et qui

ne peuvent plus s'effectuer dès que le navire se trouve sur des

fonds de plus de trente mètres. Or, combien d'épaves sont

englouties à des profondeurs beaucoup plus considérables

!

En dépit de toute sa puissance scientifique et industrielle,

l'homme n'est qu'un pygmée en face de telles difficultés.

Il ne pourra jamais arracher à la mer qu'une infime partit des

trésors qu'elle recèle.

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré du 4 juin 1916