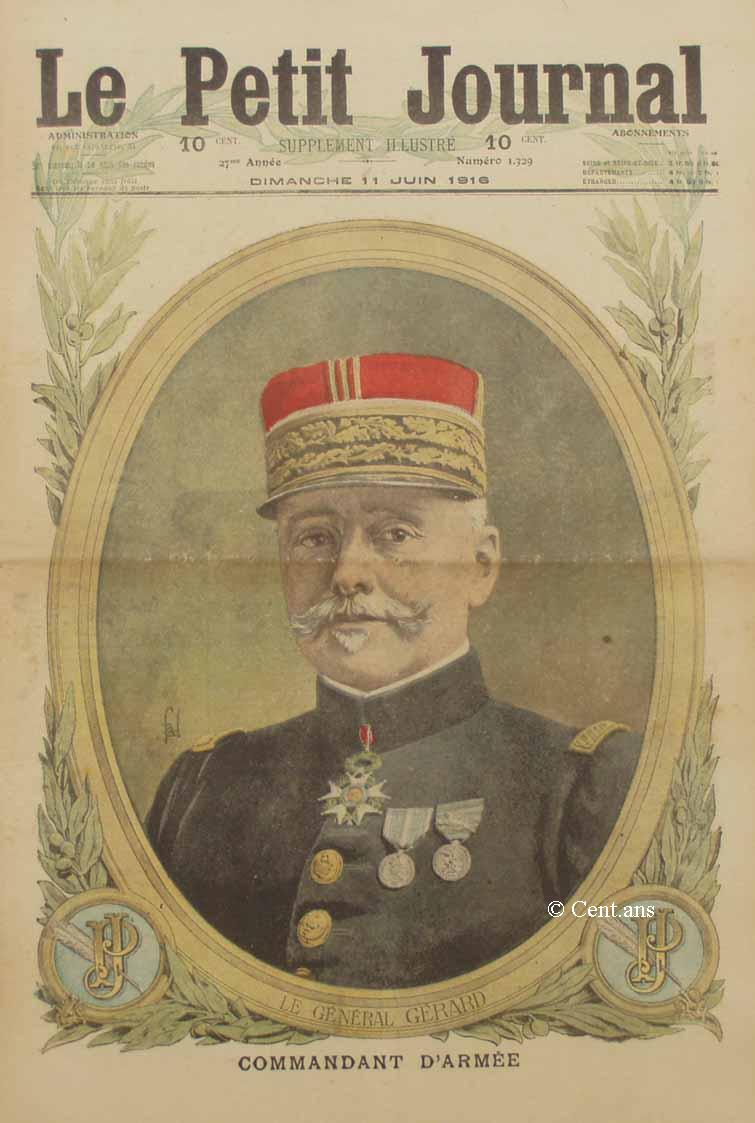

LE GÉNÉRAL GÉRARD

commandant d'armée

Notre collection de portraits en couleurs les

chefs de notre armée s'enrichit chaque semaine d'une oeuvre nouvelle

et constituera l'ensemble le plus complet des grandes figures guerrières

de ce temps.

Déjà, dans maintes maisons de nos provinces, cette collection

de superbes portraits est conservée pieusement et piquée

aux murailles à côté des cartes du front. Nos lecteurs

seront heureux plus tard de revoir les physionomies de tous les chefs

illustres dont le génie militaire nous aura assuré la

victoire.

Nous donnons aujourd'hui encore le portrait d'un des principaux lieutenants

de notre généralissime, celui du général

Gérard, qui commande une armée.

Le général Gérard est né à Dunkerque

le 2 novembre 1857. Sorti de Saint-Cyr en 1875, Il était colonel

en 1905, général de brigade en 1909 et général

de division en 1912.

Il commandait le 2e corps à Amiens, quand la guerre éclata

et ses mérites, ainsi que les services rendus au pays lui ont

valu l'honneur d'être appelé au commandement d'une armée.

VARIÉTÉ

Billets de banque

A propos du nouveau billet de dix francs. - Billets noirs, bleus et multicolores. - La fabrication. - Un faussaire discret. - Le billet de banque inventé par les Chinois.

Nous avons un nouveau billet de banque : le

billet de dix francs. La guerre nous a valu l'émission de ces

petites coupures de cinq, de vingt et enfin de dix francs.

Il fallait les circonstances tragiques que nous traversons pour qu'on

en vint là. La Banque, en effet, ne voulut d'abord émettre

que des billets de grande valeur : mille francs et cinq cents francs.

L'emploi du billet de banque en France ne remonte pas à beaucoup

plus d'un siècle. le premier type est de 1803. En 1814 en 1817,

des types nouveaux furent créés. C'étaient toujours

des billets de mille et de cinq cents francs. Ils étaient imprimés

en noir.

C'était un jeu pour les falsificateurs de les imiter, et MM.

les régents de la Banque se désespéraient de voir

tant de faux billets dans la circulation. Aussi prirent-ils des précautions

toutes spéciales lorsqu'en 1831 ils créèrent un

type nouveau.

Ce billet fut fait de deux clichés, l'un au recto, l'autre au

verso : tous deux exactement pareils. C'était ce qu'on appelait

la gravure à l'identique. Le perfectionnement accompli

consistait au tirage, dans le repérage absolument parfait des

deux clichés ; et cela devait suffire pour rendre impossible

toute imitation.

Mais MM. les régents avaient compté sans l'invention de

la photographie. Dès que fut vulgarisée l'invention de

Niepce et de Daguerre, le premier soin des faussaires fut de l'appliquer

à l'imitation des billets de banque. Et rien ne leur fut plus

facile, en dépit des clichés doubles et des repérages

savants.

C'est pourquoi, le bleu étant réfractaire à la

photographie, on décida de faire le billet bleu.

M. Ducray raconte à ce propos une amusante anecdote.

Un jour, dit-il, que l'impératrice visitait les divers services

de la Banque de France, le gouverneur, qui l'accompagnait, lui présenta

un billet de mille francs oeuvre d'un émetteur de faux billets.

La souveraine manifesta le désir de le garder et dès son

retour aux Tuileries, le plaça, parmi d'autres, dans un tiroir

de la table de travail de l'empereur. Le lendemain un solliciteur, auquel

Napoléon III avait accordé audience, reçut le billet

et fut arrêté chez le premier changeur auquel il le présenta.

« L'aventure eut un certain retentissement et l'innocente victime

fut amplement dédommagée ; mais le billet imprimé

en noir, si facilement imitable par les nouveaux procédés

photographiques avait vécu, le billet bleu le remplaça.

»

Mais un jour vint où, par un système combiné de

plaques spéciales et d'écrans, on parvint à photographier

le bleu lui- même. Alors - c'était en 1889 - on continua

à faire les billets bleus, mais on y ajouta un fond rose qui

devait en rendre l'imitation impossible.

Impossible ?.. Les faussaires sont gens infatigables, pleins de ressources

et toujours prêt à mettre en pratique les perfectionnements

de la science. Les premiers essais de la photographie des couleurs émurent

de nouveau les régents de la Banque ; et, de leurs craintes naquit

l'idée du nouveau type de billet mis en circulation au début

de l'année 1910, et tiré en quatre couleurs.

Ce procédé ne fut appliqué qu'aux billet de quelque

importance. Pour les petites coupures créées depuis la

guerre, la Banque est revenue vu billet uniformément bleu.

Le type le plus répandu de nos billets, avant que la guerre n'eût

mis tant de petits papiers dans la circulation, était le billet

de cent francs.

Sa création date de 1848. Il était alors tiré en

vert. Il fut ensuite imprimé en noir, « à l'identique

». En 1862, la première année du tirage en bleu,

création d'un nouveau modèle imaginé par Brisset,

dessiné par Cabasson et gravé par Pennemaker. Vingt ans

plus tard ce modèle est remplacé par celui de Paul Baudry

qui, tiré en bleu d'abord, puis en bleu et rose, demeura dans

la circulation jusqu'en 1910, époque où apparurent les

billets multicolores dessinés par M. Luc-Olivier Merson. On trouve

encore assez souvent dans la circulation des exemplaires de ce billet

de Paul Baudry.

La création du billet de cinquante francs ne date que de 1857.

En 1847 on avait créé un billet de deux cents francs qui,

peu après fut retiré de la circulation. En 1846, on avait

émis un gros billet, le plus gros qui fut jamais émis

chez nous, un billet de cinq mille francs, qui était tiré

en rouge.

Comme le billet de deux cents francs, on voulut le retirer de la circulation

un ou deux ans après. Mais il arriva cette chose singulière

: tous les billets revinrent, sauf un. Ce billet fut-il anéanti

dans un incendie ? C'est fort probable. Car il serait invraisemblable

qu'un billet de cinq mille francs pût rester si longtemps enfoui

dans quelque coffre ou quelque tiroir.

En tous cas si le fameux billet rouge existe encore, celui qui mettra

la main dessus pourra se vanter de faire une profitable trouvaille.

***

La grande préoccupation de la Banque, nous l'avons vu, est de

sauvegarder ses billets contre les imitations des faussaires. Elle prend

pour cela les plus infinies précautions : papiers spécialement

fabriqués pour elle, mystérieux filigranes, rien n'est

négligé. La gravure, l'impression, le tirage

des billets, tout est fait à la Banque même, afin d'éviter

les fuites.

« Ce n'est point une mince besogne, dit encore M. Ducray, que

celle qui consiste à fabriquer ces billets. Le papier sur lequel

ils sont tirés est préparé dans l'Aisne : une à

une, les feuilles sont fabriquées à la main, avec un soin

minutieux, la plus petite imperfection, le moindre défaut dans

le grain de l'une d'elles, la font mettre immédiatement à

l'écart et retourner sous le pilon. Puis, avec des moules spéciaux,

le papier est alors filigrané. C'est dans cet état qu'il

arrive à l'imprimerie de la Banque. Là des machines perfectionnées

et d'une extrême précision, impriment les feuillets ; il

va sans dire que les précautions les plus minutieuses sont prises

pour obvier aux fuites qui pourraient se produire. Chaque soir, un coffre-fort.

dont seul le chef de l'imprimerie possède la clé, reçoit

les planches, feuilles de papier, encres et tous les accessoires que

nécessite l'impression. Quand celle-ci est terminée, les

signatures autographe du secrétaire général et

du contrôleur général sont apposées sur les

billets au moyen d'une griffe. Seulement, au moment d'entrer en circulation,

ce qui ne se produit guère qu'un an environ après la sortie

de l'imprimerie, les nouveaux billets sont revêtus de la signature

du caissier général de la Banque..»

Or, toutes ces précautions, si multipliées qu'elles soient,

n'ont jamais désarmé les faussaires. La Banque s'est constitué

un petit musée de leurs oeuvres. On peut voir rue de La-Vrillière

toute la série des falsifications tentées depuis qu'existe

le billet de banque. Et cela donne une haute idée de l'ingéniosité

humaine.

On voit là, entre autres pièces curieuses, un billet de

cinquante francs qu'un calligraphe dessina à la plume, il y a

une cinquantaine d'années. Ce chef-d'oeuvre coûta à

son auteur un travail considérables ; ce fut, à coup sûr,

une véritable besogne de bénédictin. Et cet homme

fit cela dans la modeste espoir de gagner cinquante francs... sans compter

la perspective possible d'être envoyé au bagne. Réellement,

l'âme des escrocs est parfois insondable.

On raconte à la Banque un autre trait bien singulier de modération

dans l'escroquerie. Il y a quinze ou seize ans, on voyait rentrer tous

les mois, régulièrement, cinq billet de cent francs faux.

Ces billets, admirablement imités d'ailleurs, portaient cependant

tous la même marque de fabrique, quelques imperfections légères

qui les faisaient reconnaître.. Le doute n'était pas possible

: ils provenaient tous du même faussaire.

On fit des recherches ; on parvint, en reconstituant l'itinéraire

parcouru par les billets à savoir de quelle région ils

venaient. Mais on ne découvrit pas leur auteur.

De guerre lasse, la Banque cessa les recherches. Au surplus, le faussaire

se contentait d'émettre tous les mois ses cinq billets de cent

francs, jamais plus : cette modestie valait d'étre récompensée.

Or, un beau jour, les billets cessèrent d'arriver. Et l'on constata

cette coïncidente : dans la ville considérée comme

le lieu d'origine des billets, venait de mourir un fonctionnaire retraité,

estimé et honoré de tous ; et ce fonctionnaire était,

paraît-il, un ancien graveur très habile en son art.

Tirez vous-mêmes la morale de cette petite histoire. Si l'homme

au lieu de prélever six mille francs par an sur la Banque, avait

tenté d'en prélever soixante mille, il est probable qu'on

eût poussé les recherches plus loin et qu'il se fût

fait pincer. Ses goûts modestes le préservèrent

du bagne.

Comme quoi il est parfois bon de savoir se contenter de peu.

C'est pour s'être écartés de ce principe que le

plus grand nombre des faussaires virent interrompre le cours de leurs

lucratifs travaux.

On ferait un gros livre de l'histoire de la falsification des billets

de banque. Nous n'en avons pas le loisir. Mais nous ne pouvons passer

sous silence, l'aventure du fameux Gâtebourse, - un nom qui eût

réjoui Balzac.

Ce Gâtebourse opéra pendant huit ans, de 1853 à

1861. Très lancé dans le monde élégant,

il offrait de grandes chasses dans son château de la Charente-Inférieure,

et chacun se disputait l'honneur d'être son hôte.

Parmi ses meilleurs amis, figurait un gros fonctionnaire de la Banque,

qui n'avait pas de secrets pour lui.

- Nous recevons beaucoup de faux billets en ce moment, disait-il à

Gâtebourse, mais nous allons modifier le type de nos billets,

et le faussaire sera bien attrappé.

Et le bon fonctionnaire décrivait à son ami les modifications

proposées, les projets à l'étude ; si bien que

Gâtebourse, admirablement renseigné, avait tout loisir

pour préparer ses falsifications.

Il fut pincé tout de même, à la fin et envoyé

au bagne de Cayenne. Il trouva, en essayant de s'échapper, la

mort la plus effroyable. A la frontière de la Guyane hollandaise,

Il s'égara au bord de la mer dans des sables mouvants, s'y enliza

; et son corps fut retrouvé à demi-rongé par les

crabes.

***

En terminant, notons qu'il en est du billet de banque comme de presque

toutes les inventions dont nous nous enorgueillissons : les Chinois

l'avaient inventé des milliers d'années avant nous.

Une banque chinoise aurait, assure-ton, on, émis les premiers

billets en l'an 2.600 avant Jésus-Christ. Ces billets portaient

le nom de la banque, la date, le numéro du billet, l'indication

de la valeur en lettres et au moyen d'une figure représentant

un tas de pièces de monnaie d'une valeur équivalente.

Rien n'y manquait, pas même, comme dans nos billets si actuels,

la signature des fonctionnaires et l'indication des pénalités

infligées par la loi aux contrefacteurs. Enfin, pour couronner

le tout, une maxime qui est un bon conseil : « Produis tout ce

que tu peux et dépense avec économie ».

Nos billets d'aujourd'hui ne sont pas mieux conçus. Et notre civilisation

a mis quatre mille ans à retrouver cela.

Le Petit Journal illustré du 11 juin 1916