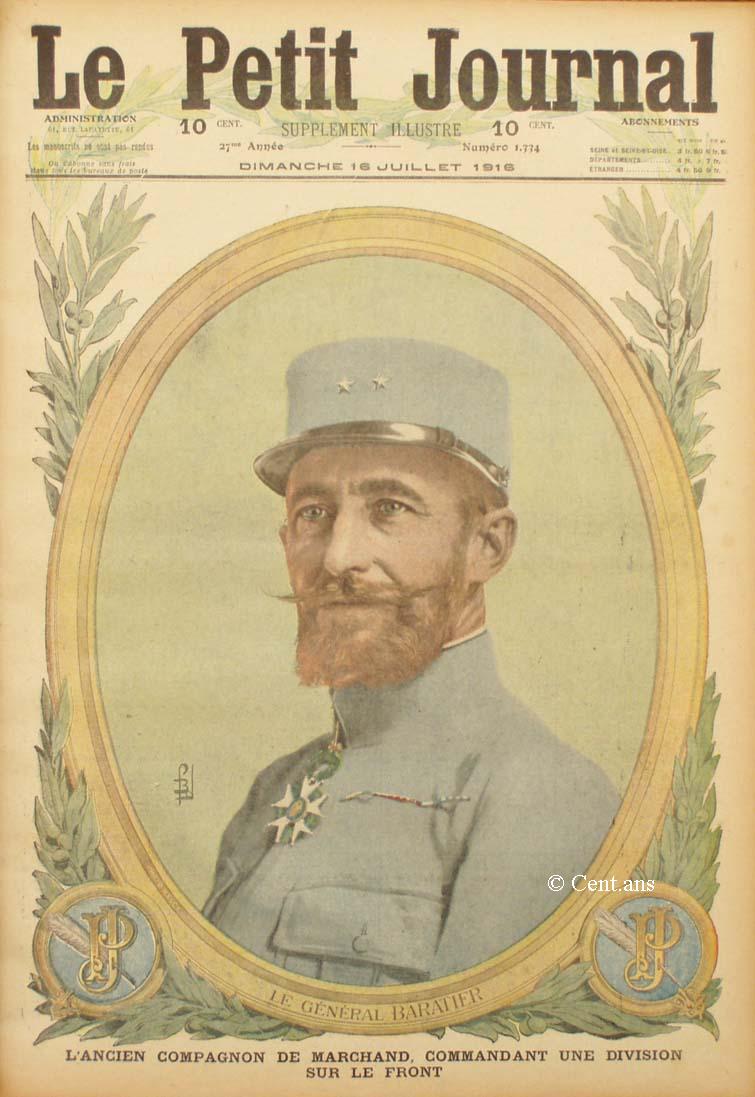

LE GÉNÉRAL BARATTER

L'ancien compagnon de Marchand,

commandant une division sur le front.

Les guerres coloniales nous ont formé

une merveilleuse pléiade de conducteurs d'hommes. Rien que de

cette fameuse mission Congo-Nil qui comptera, dans les annales coloniales,

comme l'un des plus prodigieux exploits de l'énergie française,

sont sortis trois généraux qui, de nouveau, dans cette

guerre se sont illustrés. Tous trois étaient capitaines,

lors de leur départ pour la grande randonnée à

travers l'Afrique. Tous trois ont aujourd'hui les étoiles. Ce

sont Marchand, le chef de la Mission, le héros de Fachoda en

1899, le héros de Champagne en 1915 ; Mangin, nommé divisionnaire

pour les admirables services rendus devant Verdun ; et enfin Baratier,

l'ami, le collaborateur, l'alter ego de Marchand, dont nous

donnons aujourd'hui le portrait à nos lecteurs.

Le général Baratier est le fils de l'intendant Baratier.

Il a fourni la plus belle carrière militaire. Son nom est inscrit

parmi les plus illustres dans l'histoire de notre expansion coloniale.

Et, comme Marchand, comme Mangin, ses camarades de la Mission Congo-Nil,

il aura, dans la grande guerre, rendu de nouveaux services à

son pays.

Au mois d'août de l'an dernier, les journaux illustrés

publiaient une photographie des plus curieuses, des plus sensationnelles,

pourrait-on dire, celle de la rencontre sur le front, du ministre de

la Guerre anglais, lord Kitchener et du général Baratier.

Ce dernier, à cheval, coiffé du casque de dragon, saluait

de l'épée Kitchener. Dix-sept ans auparavant, ces deux

hommes s'étaient rencontrés à Fachoda, presque

en adversaires : ils se retrouvaient aujourd'hui, soldats de la même

cause, et se saluaient et se souriaient.

« Extraordinaire péripétie, disait alors un de nos

confrères, et bien propre à induire à des réflexions

philosophiques sur l'instabilité des desseins politiques, la

versatilité des nations comme des hommes. »

VARIÉTÉ

La guerre

aux villes saines

La révolte arabe. - Comment un Français fit le pèlerinage de La Mecque. - Paroles prophétiques. - La Mecque et Médine. - Les désillusions de « Mohammed Gillioun » .

L'histoire future pourra dire qu'en ce temps-ci

un vent de guerre aura passé sur le monde entier.

C'est une chose singulière que, du fait d'un conflit déchaîné

en Europe par l'orgueil des Allemands, la guerre ait été

portée jusque dans les régions les plus lointaines, et

jusqu'aux berceaux de l'histoire du monde.

On ne s'est point battu que sur les fronts français, russe et

italien . l'extrême-orient, les régions les plus ténébreuses

de l'Afrique ont subi le contre-coup du conflit. L'Arménie, la

Mésopotamie, terres des vieilles civilisations bibliques ont

entendu le grondement du canon et le crépitement des mitrailleuses.

Et voici qu'une nouvelle guerre, née comme toutes les autres

de la grande guerre européenne, s'allume aux berceaux mêmes

de l'Islam. Lasse du joug des Turcs, indignée d'être soumise

à la puissance ottomane esclave de la puissance allemande, la

nation arabe tente de reconquérir son indépendance et

sa liberté, et de chasser à tout jamais les Turcs des

villes saintes de l'islamisme.

Le Turc, à la vérité, y fut toujours un intrus.

Depuis les origines de l'Islam, le titre de kalife de La Mecque avait

appartenu aux descendants directs du Prophète établis

dans la ville sainte. Un sultan de Constantinople les en dépouilla.

Et jamais, depuis lors, les Arabes ne pardonnèrent au pouvoir

turc cette usurpation.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que fermente l'esprit de révolte dans

l'âme du grand chérif de la Mecque contre le padischah

de Stamboul. Il y a de cela près de trois-quarts de siècle

; c'était en 1842 : un Français, pour la première

fois parvint à pénétrer à Médine

et à La Mecque, les deux villes sacrées dont le sol ne

doit point être foulé par le pied des « roumis »,

et dans une conversation - nous dirions aujourd'hui une interview -

qu'il eut avec le grand chérif d'alors, il a noté l'expression

du mécontentement arabe, et démêlé, en quelque

sorte, les causes du soulèvement actuel.

Ce Français s'appelait Léon Roches. Interprète

à l'armée d'Afrique, connaissant parfaitement les moeurs

et la langue des Arabes, sachant par coeur le Coran ; et versé

dans la science religieuse et la philosophie musulmanes comme un véritable

« uléma », il s'avisa un beau jour que peut-être

il servirait mieux les intérêts français en se faisant

passer pour Arabe et en se glissant dans le camp ennemi.

Ce projet extraordinaire, invraisemblable, fut mis par lui à

exécution et réussit parfaitement.

Roches, toujours vêtu du costume arabe, n'eut pas de peine à

faire répandre le bruit qu'il s'était converti à

la foi musulmane. Après avoir passé quelque temps dans

la tribu des Béni-Moussa, dont les principaux chefs étaient

ses amis, il décida de se rendre auprès d'Abd-el-Kader.

Celui-ci l'accueillit avec faveur et ne tarda pas à se l'attacher

en qualité de secrétaire.

C'est alors que Léon Roches conçut le projet, plus extraordinaire,

encore de se rendre à La Mecque et à Médine, de

s'y rendre comme pèlerin musulman et d'approcher le saint chérif

de La Mecque, le vrai chef de la religion islamique.

Tout se passa comme l'avait décidé le hardi Français.

Mêlé à une caravane de pèlerins égyptiens,

Roches se mit en route pour les villes saintes. Pendant tout le voyage,

il remplit si exactement ses devoirs de pèlerin et de pieux musulman

que personne ne se douta un seul instant de sa vraie qualité.

Il parvint ainsi à Médine où il demeura trois jours,

employés en cérémonies religieuses et en prières

à la grande mosquée, puis il gagna La Mecque à

dos de chameau, fit ses dévotions à la Caâba et

se rendit chez le grand chérif qui lui accorda une audience privée.

Léon Roches a rapporté scrupuleusement les paroles du

descendant du Prophète. On les croirait d'aujourd'hui. Déjà,

le grand chérif de La Mecque invoquait contre les Turcs les mêmes

raisons qui déterminent aujourd'hui son successeur à se

dresser contre la puissance ottomane et à rendre à l'Arabie

sa liberté.

« Les padischahs de Constantinople, disait-il, ces commandeurs

des Croyants, ont donné de l'éclat au drapeau de l'islamisme

tant qu'ils ont pris le Coran pour règle de leur conduite, mais

dès qu'ils ont introduit dans les hautes fonctions des renégats

de tous les peuples ; dès lors, enfin qu'ils ont subi pour ainsi

dire, le protectorat des étrangers, les bases de l'Empire des

Osmanlis ont été sapées, et le jour est prochain

peut-être où il s'écroulera... »

Et le descendant de Mahomet faisait à Léon Roches un tableau

de la tyrannie turque, de cette tyrannie qui n'a fait depuis trois quarts

de siècle que grandir pour aboutir enfin à déchaîner

la révolution qui s'accomplit aujourd'hui.

***

Ces villes saintes de l'Islam où se produit aujourd'hui l'important

événement qui ne tend à rien moins qu'au réveil

de la nation arabe, sont des villes à peu près inconnues

pour les Occidentaux.

On sait qu'elles sont, de temps immémorial un lieu de pèlerinage

où affluent chaque année les Musulmans en foule.

Jadis, au temps où le Français Léon Roches s'y

rendit, c'était un interminable voyage que les pèlerins

accomplissaient dans les conditions les plus dures. Les Algériens

étaient transportés généralement jusqu'au

port de Djedda sur de mauvaises barques où ils étaient

entassés comme un vil bétail. Beaucoup mouraient de faim

ou de misère ; quelques-uns même étaient étouffés

à bord de ces affreux bateaux. Ils étaient alors jetés

à la mer après avoir été dépouillés

par les reïs (capitaines) et leur équipage.

« Je pus assister moi-même, dit Léon Roches, au débarquement

de deux navires chargés de pèlerins. L'un arrivait de

Suez et l'autre de Kocéïr. L'aspect de ces malheureux était

navrant. Ils étaient deux cents sur un bâtiment qui pouvait

a peine en contenir cinquante, et, pendant vingt jours, ils avaient

dû supporter ce supplice, ne mangeant que du biscuit sec et n'obtenant

qu'à prix d'argent l'eau nécessaire pour ne pas mourir

de soif. »

Plus tard ces moyens de transport s'améliorèrent, grâce

à Roches qui rendit compte au gouvernement français des

souffrances subies par les musulmans protégés de la France

au cours de ce voyage rituel.

Depuis quelques années c'était la compagnie des Transports

maritimes qui, d'Alger, conduisait les pèlerins jusqu'à

Djedda. Avant le départ, les précautions d'hygiène

les plus sérieuses étaient prises. L'aménagement

du bateau était l'objet d'un examen minutieux. Un commissaire

du gouvernement français accompagnait le pèlerinage jusqu'à

Djedda.

L'installation des passagers à bord était la chose la

plus pittoresque du monde. Les pèlerins devaient subvenir à

leur nourriture ; aussi emportaient-ils force provisions, et jusqu'à

des jarres en peaux de boucs remplies d'eau. Ils dressaient des tentes,

voire même de vraies cabanes de matériaux de toutes sortes

sur le pont, et il fallait les surveiller de près pour les empêcher

d'y employer les cordages, les planches, et généralement

tout ce qui leur tombait sous la main.

Trois ou quatre jours avant le départ, la plupart d'entre ceux

campaient déjà sur le pont du bateau. D'autres attendaient

à terre, sur la place du Gouvernement, s'imaginant qu'à

la dernière minute le passage serait moins cher. Aussi la bousculade

des retardataires était-elle souvent tapageuse.

Enfin, le navire levait l'ancre et partait pour le port de Djedda. Alors,

commençait pour les pèlerins la partie la plus rude du

voyage : de Djedda à la Mecque, cinq jours au minimum, de la

Mecque à Médine, environ dix jours en caravane, à

travers les sables brûlants du désert.

Mais le départ le plus important de pèlerins se faisait

de Damas. Dans cette ville se formait la grande caravane sainte emportant

vers La Mecque l'étendard et la tente du Prophète.

M. Henri Siégier-Pascal, qui assista à ce départ

en 1908, en fait un tableau singulièrement pittoresque.

« Soudain, écrit-il nous percevons un bruit confus, une

immense clameur, faite de musiques de cuivres et de flûtes, de

battements de tambour, de piétinements de chevaux, de chants,

de cris gutturaux. Une mer humaine se déverse vers nous c'est

le cortège sacré qui approche.

» En tête, sabre au clair, en grand uniforme de général,

s'avance Omduramanpacha ; un brillant état-major l'accompagne

; derrière s'en vient, caracolant sur un splendide et noir étalon

syrien, le badi, homme brun, d'une majestueuse beauté, et qui

se drape fièrement dans une robe de soie violette. Suit le cheik

des derviches, tout en vert, précédant les derviches roufaï,

qui avancent en hurlant une stridente et irritante mélopée,

et les derviches tourneurs. Voici maintenant le doyen des ulémas

; d'un large geste de triomphe, il brandit l'étendard du Prophète.

Le collège des ulémas, tous en robes éclatantes

et coiffes de grands turbans à voiles blancs, l'entoure.

» Puis, semblable à un grand vaisseau balloté par

les flots, vient majestueusement le personnage le plus important du

cortège : le chameau sacré porteur de la tente du Prophète.

Une musique assourdissante rythme la marche de la bête, impassible

et digne, comme consciente, et qui, de ses larges sabots, écrase

les dévots fanatiques qui se couchent pieusement devant-elle.

Le cortège est fermé par une trentaine des fameux Bédouins,

figures hoffmanesques accroupies à deux sur un chameau, poussant

des cris de guerre et hurlant des chants sacrés. Enfin, c'est

la multitude les pèlerins... »

Et, la caravane s'engage sur la route mystérieuse qui mène

vers La Mecque.

Depuis six ans, l'achèvement du chemin de fer du Hedjaz a singulièrement

nui à tout ce pittoresque. Et les pèlerins aujourd'hui

se rendent en wagons jusqu'aux portes des deux villes sacrées.

****

Le but du pèlerinage de La Mecque est la Caâba, nom que

les Arabes idolâtres donnaient à certaines maisons autour

desquelles, ils tournaient en invoquant leurs divinités. La Caâba,

disent les traditions arabes, aurait été élevée

par Adam, détruite par le déluge et reconstruite par Abraham

sur l'ordre de Dieu. La pierre noire ( Hadjir-el-Essoued), qui est,

dans la Caâba, l'objet de la vénération toute spéciale

des musulmans, aurait été apportée à Abraham

par l'ange Gabriel, pour lui servir d'échafaudage. Elle remontait,

dit la légende, à mesure que la construction s'élevait

du sol. Cette pierre, fixée dans un

des angles de la Caâba, est touchée et baisée par

tous les pèlerins.

Mais tous les devoirs du pèlerin ne sont pas accomplis lorsqu'il

a visité la Caâba et baisé la pierre noire. Il lui

faut encore assister à un sermon sur la colline d'Aârafat,

à un autre sermon à Mezdelf ; aller dans la vallée

de Ouedi-Mouna lancer vingt et une pierres contre les piliers des démons

qui se trouvent dans cette vallée ; faire le sacrifice d'une

bête vivante à Ouedi-Mouna ; revenir faire une seconde

visite à la Caâba, et enfin se rendre à Médine,

au tombeau du Prophète.

L'aspect de Médine est, de l'avis des rares voyageurs européens

qui y ont pu pénétrer, beaucoup plus attrayant que celui

de La Mecque.

Des jardins plantés de dattiers entourent entièrement

la ville : et l'on aperçoit à travers leur feuillage les

tours crénelées du mur d'enceinte et les minarets élancés

des mosquées.

La grande mosquée est un des plus beaux édifices de l'architecture.

Elle contient le tombeau de Mahomet, et ceux des deux khalifes qui lui

succédèrent : Abou-Bekr et Omar.

Médine est, d'ailleurs, entre toutes les villes musulmanes, celle

des saints hypogées. On y trouve encore les sépultures

d'Ibrahim, fils du Prophète ; de Fathma, sa fille ; d'Osman,

son troisième successeur sur le trône du khalifat ; de

Hamza, son oncle. La piété des pèlerins trouve

là de quoi se satisfaire.

Et cette piété ne s'est pas ralentie en ces dernières

années. En tous pays musulmans, il n'est pas jusqu'aux plus pauvre

croyants qui n'économisent durant des années le prix du

voyage ; et, bon an, mal an, de l'Inde et de l'Afghanistan, de l'Égypte

et de la Turquie, de la Tunisie, de l'Algérie, du Maroc, plusieurs

centaines de mille pèlerins se rendent aux villes sacrées.

On conçoit par là de quelle importance sont les événements

qui se passent là-bas en ce moment. Si indifférents que

nous soyons à tout ce qui se produit loin de chez nous et particulièrement

chez les peuples dont la race, la civilisation, la religion, la mentalité

sont différentes des nôtres, nous ne devons pas nous en

désintéresser. La France et l'Angleterre, nations protectrices

d'un nombre considérable de sectateurs de l'Islam ne sauraient

manquer de favoriser ce réveil de la nationalité arabe.

Le pouvoir turc chassé de ces régions sacrées,

ce n'est pas seulement un désastre pour la Turquie elle-même,

c'est encore l'effondrement définitif des espérances de

guerre sainte caressées par « Mohammed Gillioun »,

empereur des Boches et véritable maître du sultan de Stamboul.

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré du 16 juillet 1916