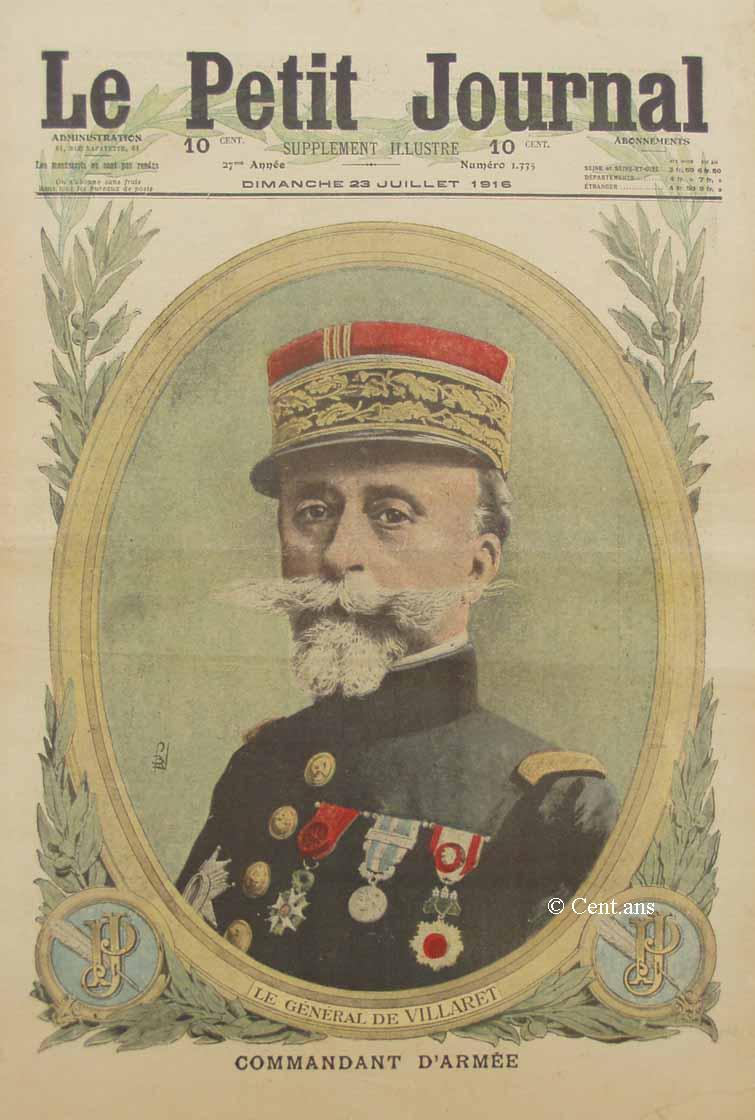

LE GÉNÉRAL DE VILLARET

Commandant d'armée.

Le général de Villaret dont nous

donnons aujourd'hui le portrait, est un de nos plus jeunes commandants

d'armée.

Avant la guerre, il commanda la mission militaire en Grèce, à

la suite du retour en France du général Eydoux, appelé

à la tête du du 10e corps, C'était au commencement

de 1914 ; il était tout nouvellement brigadier. Il rendit alors

de grands services à la cause française en Grèce.

Les rapports de notre attaché militaire à Athènes

ont signalé à diverses reprises que, dès les premières

semaines de son arrivée en Grèce, le général

de Villaret avait su conquérir toutes les sympathies.

En avril 1914, il fut nommé au commandement effectif du ler corps

de l'armée grecque, et, au commencement de juillet, ses troupes

avaient acquis un entraînement qui leur valait les félicitations

officielles du roi Constantin.

Rentré en France dès les premiers jours de la mobilisation,

il fut mis à là tête d'une brigade. En octobre 1914,

il était promu divisionnaire. En janvier 1915, il recevait le

commandement en chef d'un des corps de l'armée du général

Maunoury.

On se rappelle qu'au mois de mars suivant, les deux généraux

inspectant les tranchées de première ligne furent tous

deux atteints à la tête, par la même balle allemande.

Le projectile atteignit le général de Villaret en plein

front. Le blessé subit l'opération du trépan.

Peu de temps après, il reparaissait à la tête de

ses troupes et recevait le commandement d'une armée.

VARIÉTÉ

Les Cosaques

La légende et la vérité.

- Comment ils mangeaient les chandelles. - Un peuple de cavaliers. -

La cruauté des Boches et

la douceur des Cosaques.

Les Allemands les appellent « les diables

à cheval ». Cela dit toute la terreur que les Cosaques

leur inspirent. Quand les diables à cheval apparaissent, la lance

en arrêt ou le sabre à la main, c'est la déroute

: les Boches, et plus encore leurs indignes alliés les Autrichiens,

s'enfuient ou se terrent. Car rien ne résiste au flot des Cosaques

qui passent.

Ce fut de tout temps le privilège des cavaliers de la steppe

de semer ainsi la terreur sur les pas de leurs chevaux. La légende

remonte loin du cosaque impitoyable. Peut-être fut-elle juste

en des temps très lointains. Mais déjà elle ne

l'était plus il y a un siècle. Les malheureux débris

de la Grande Armée, vaincus par le froid plus que par les armes

de l'adversaire, avaient aussi la frayeur du cosaque. Mais ce qu'ils

craignaient en lui c'était le combattant et non l'ennemi cruel.

Les Cosaques ne leur laissaient pas, dans la retraite, un instant de

répit : de là leur épouvante de la cavalerie russe.

Mais on chercherait vainement dans les rapports des soldats de Napoléon

un trait de cruauté commis par les Cosaques.

La légende n'en subsistait pas moins. Elle arriva jusqu'à

Paris en 1814 sur les ailes de la défaite. On frémit à

la pensée que ces cavaliers terribles allaient venir. On s'effraya

plus encore quand on les vit, car ils étaient effroyables, en

effet, avec leurs figures barbues et leurs grands bonnets de fourrure.

Et puis on s'aperçut bien vite qu'ils n'étaient pas méchants

et qu'ils ne mangeaient pas les petits enfants comme on l'avait dit.

Tout au plus mangeaient-ils les chandelles. Et cela n'était pas

bien grave. D'ailleurs, les chandelles, en ce temps-là, étaient

faites en France avec la meilleure graisse de boeuf, de porc et de mouton.

Or les Cosaques aimaient beaucoup la graisse. C'est un goût tout

naturel chez les habitants des pays froids. La consommation de la graisse

est nécessaire à leur organisme. Il faut ajouter, au surplus,

que les Cosaques ne mangeaient pas les chandelles en y mordant à

pleines dents comme on le supposait. Ils les faisaient fondre dans l'eau

bouillante, les additionnaient d'épices, et cela constituait

un potage très appréciable. Ils en usaient, en somme,

comme nous faisons aujourd'hui de certaines tablettes de bouillon condensé.

***

Les Cosaques ne sont pas des soldats ordinaires, c'est une nation de

soldats.

Combien sont-ils ?

Au début du conflit, on comptait, pour toute la Russie, 727 sotnias

de cavalerie cosaque, ce qui représentait approximativement,

à raison de deux cents hommes environ par sotnia, un effectif

de 145.000 à 150.000 hommes. Depuis lors ce chiffre s'est encore

augmenté par d'appel d'un certain nombre de sotnias indépendantes.

On peut évaluer à deux cent mille le nombre des cavaliers

qui traquent le Boche et l'Austro-Boche dans les plaines de la Bukovine

et de la Volhynie.

Naguère, le service des Cosaques n'était fixé par

aucun règlement légal : le Cosaque accourait à

l'appel du tsar, tout simplement, et rentrait chez lui, la guerre finie.

Depuis 1875, une loi détermine exactement les devoirs du cosaque.

De dix-huit à vingt-et-un ans, il fait son apprentissage militaire

; de vingt-et-un à trente-trois ans, il est dans la période

active ; à trente-six ans, dans la milice territoriale. Il se

monte et s'équipe à ses frais. Le gouvernement ne lui

fournit que les armes et les munitions.

Le pays des Cosaques s'étend du Caucase jusqu'au delà

du Don. Ils y vivent d'une vie patriarcale et conservent maintes particularités

de meurs qui les distinguent absolument de la masse de la population

russe.

Un voyageur qui vécut longtemps parmi eux, écrit :

« Certes, ils ne sont plus des nomades belliqueux qui passent

leur vie à faire la guerre à tort et à travers.

Ils sont devenus agriculteurs. et la vie tranquille, pacifique du paysan

est loin de leur déplaire. Mais les traditions sont vives, appuyées

qu'elles sont, fort habilement, par l'organisation spéciale et

privilégiée que les tsars leur ont donnée, et le

métier militaire, ou plutôt le métier de prétorien,

d'une caste militaire au service purement personnel du tsar, est toujours

la base de leur existence. Ils sont un véritable peuple de soldats.

Leurs chefs militaires sont en même temps leurs chefs administratifs

: à peu près comme si chez nous chaque maire de village

était de droit le capitaine de la compagnie formée par

les conscrits de la localité, et comme si, à toute occasion,

les habitants soumis au service militaire étaient à l'ordre

du maire, du sous-préfet ou du préfet pour accomplir des

exercices.

» Existence curieuse, et singulièrement déplacée

au milieu d'un État qui vit de la vie moderne. Le cosaque, dès

sa plus tendre enfance est habitué par ses parents à l'art

du cavalier et au maniement des armes. On sait que beaucoup de «Jockeys

» ou de « voltigeurs » qui s'exhibent dans les cirques

feraient piteuse figure à côté de ces gamins qui

font sur leurs petits chevaux rapides des tours d'acrobatie stupéfiants.

» L'art de jouer de leur redoutable lance n'a déjà

plus de secrets pour eux, à un âge où nos garçons

apprennent encore par coeur les départements de la France. A

seize ans, ils ne savent généralement pas lire, mais en

revanche, ils remporteraient tous les premiers prix du monde au tir

aux pigeons. Enfin, ils arrivent à une adresse stupéfiante

à user de leur terrible fouet, que nous appelons faussement knout

et qu'ils appellent « nagaika ». Cette lanière de

cuir fonctionne tour à tour au gré de la main qui la dirige,

comme un couteau, comme une hache ou comme une main caressante. Et cela

sans que le spectateur puisse s'en apercevoir. J'ai vu briser la colonne

vertébrale d'un mouton d'un seul coup. J'ai vu décapiter

des oies avec une maëstria que M. Deibler lui-même admirerait.

Et ensuite, j'ai mis ma main sur une planche et on lui porta un coup

d'apparence formidable qui me toucha comme un léger souffle froid...

»

Le cosaque n'use pas avec moins de maestria de la chachka,

le sabre courbe sans garde qui lui est particulier. Avec cette arme

terrible, il fait voler les têtes comme on fauche l'avoine.

***

On savait, avant cette guerre, ce qu'était la valeur militaire

des cosaques : les événements qui se déroulent

depuis deux ans en Russie, en Pologne, en Prusse orientale, au Caucase

et jusqu'en Mésopotamie, l'ont encore affirmée s'il est

possible.

Au début de la guerre, les Autrichiens disaient : « Les

Cosaques ont peur à peine arrivés sur nous, ils rebroussent

chemin ! » Cette erreur tenait à la façon de combattre

des cosaques. Un correspondant d'un journal italien qui les a suivis

dans la campagne de Galicie, écrit :

« Les cosaques se lancent contre le flanc ennemi. A une certaine

distance, ils sautent à terre, se retranchent derrière

leurs chevaux, tirent, remontent et disparaissent. Mais cela seulement

quand ils ne veulent pas forcer une ligne. Sans quoi ils s'élancent

au contraire à fond et sont terribles. Hommes et chevaux ont

un seul rythme, sont portés par le même souffle. Les chevaux

sont petits, très minces, d'une étrange couleur noisette

; ils sont ferrés seulement aux pieds de devant. Les Autrichiens

en ont pris plusieurs. Mais ils ne peuvent pas s'en servir. instruments

dociles aux mains de leurs cavaliers, ils ne font plus un pas s'ils

ne reconnaissent pas la voix qui les commande...»

Mais la peur est un sentiment que les Cosaques ignorent. Ils l'ont maintes

fois prouvé dans cette guerre.

Rappelez-vous notamment le raid accompli par les Cosaques qui quittèrent

les troupes du général Baratof en Perse, pour rejoindre

les forces du général sir Percy Lake en Mésopotamie.

Ils traversèrent des passes à 8.000 pieds de hauteur,

où ils couraient le risque de rencontrer les troupes ennemies

à chaque instant, car les montagnes sont infestées de

tribus guerrières. Leur guide fit naître des soupçons

par ses tentatives constantes de les égarer. Il dut parfois leur

indiquer la route la corde au cou.

Leur dernière étape fut de 48 kilomètres, au cours

de laquelle cinq chevaux périrent de soif et de fatigue au milieu

q'un désert brûlant.

La résistance de ces hommes est extraordinaire. Ce qu'ils supportèrent

dans les Karpathes pendant l'hiver de 1914-1915 est inimaginable.

« Nos cosaques firent merveille, écrit un de leurs officiers

; mais quel froid ! Ce fut horrible. Malgré nos pieds enduits

de graisse, nos énormes bottes de feutre passées sur nos

bottes de cuir, nos lourdes pelisses de fourrure, nous trouvions à

grand' peine l'énergie nécessaire pour réagir contre

cette sorte de torpeur toute spéciale et très douce que

donne le froid. J'ai éprouvé moi-même cet engourdissement

et ce fut le grand souci de ma responsabilité qui seul me donna

le courage de réagir. »

L'officier raconte alors qu'étant parti en reconnaissance avec

une centaine de cavaliers il fut cerné par des forces considérables.

Malgré le froid, malgré la marche pénible sur les

flancs glacés des montagnes, lui et ses hommes combattirent sans

relâche et parvinrent à percer le cercle des ennemis.

Mais la petite troupe s'était égarée.

« A partir de ce moment, dit-il, le vrai martyre commença.

Pendant 48 heures, mes pauvres soldats n'eurent, comme moi, pour toute

nourriture, que du pain fait avec de l'avoine. Nous devions le mâcher

avec de la neige pour arriver à l'avaler. Ma boussole seule nous

guidait. J'étais obligé de soutenir mes hommes par la

parole, par l'exemple. J'entonnais par moments quelques-uns de leurs

chants favoris, leur donnant ainsi un peu de surexcitation factice.

Mais ce froid ! ce froid terrible ! il pénétrait en nous,

doucement, insidieusement et, peu à peu, gagnait nos âmes.

J'étais brisé, exténué, et jamais l'idée

de la mort ne m'apparut plus calme et plus reposante qu'à cet

instant. »

Cependant, à force de volonté, cette poignée de

héros parvint à échapper à l'étreinte

de l'ennemi.

Voilà pour l'énergie et le courage. Pour l'entraînement,

jugez-en par ce trait que rapporte la comtesse Rostopchine :

« Certain général autrichien ordonna de lui amener

à tout prix un cosaque vivant, non blessé, ni coupé

en petits morceaux, comme on le fait ordinairement. Cette chose invraisemblable

(un prisonnier cosaque vivant) fut amenée devant le général

qui était à cheval, entouré d'officiers et de soldats.

Délié, nourri, abreuvé, le cosaque dut faire le

signe de la croix, montrer celle qu'il portait et servit à la

démonstration du général qui disait qu'un cosaque

était un homme comme les autres et qu'il n'y avait nulle raison

de le craindre. Puis, il lui fit donner un sabre et montrer comment

il coupait les têtes à la volée. On s'amusait, lorsque

le cosaque, sautant subitement derrière le général,

l'enlaça des deux bras et, donnant du talon lança le coursier

à travers les groupes. Décontenancés, les Autrichiens

n'osèrent tirer, de peur de tuer leur chef. Saisissant les brides,

le cosaque volait, tandis que son prisonnier était paralysé

et comme hébété. Les soldats qu'on rencontrait

étonnés, ne comprenant rien à ce groupe fantastique

livraient passage. Il y eut bien quelques coups de fusil, mais timides,

ils ne portaient pas.

« Au reste le cheval était excellent et il ramena triomphalement

dans les lignes russes le cosaque et son général. »

Comment ne rappellerait-on pas encore l'exploit extraordinaire et tout

récent de ces cosaques du Don qui, lors du passage du Dniester,

près de Snovidouvo, passèrent le fleuve tout nus, ne portant

que leurs fusils, et, après la traversée à la nage

du fleuve, attaquèrent à la baïonnette l'ennemi,

en tuant une partie, capturant l'autre et se maintenant sur la position

conquise jusqu'au passage des renforts.

***

Quant aux sentiments d'humanité, les cosaques, en dépit

de la vieille légende de sauvagerie qui s'attache à leur

nom, en ont, depuis le début de la guerre, donné tant

de témoignages que les ennemis eux-mêmes en ont été

impressionnés.

Le correspondant de la Tribune de Genève en Galicie

rapporte que la population se plaisait à rendre hommage aux sentiments

pieux et humains des cavaliers russes.

« Eh bien, oui, ils sont humains, ces cosaques, a déclaré

un habitant d'Homonna. Le jour où quelques centaines de ces cosaques,

après avoir passé par notre ville, furent refoulés

par nos soldats, ils prirent dans leur fuite précipitée

le temps de panser les blessures des soldats autrichiens étendus

sans soins sur la route. Ces cosaques, ayant perdu leur camp de concentration

et ne pouvant pas se ravitailler étaient pour ainsi dire dévorés

de faim, mais ils avaient toujours un morceau de sucre, un bout de biscuit

à tendre au blesse, ennemi.

» J'ai vu arrêter deux cosaques au moment où après

avoir relevé sur la route des blessés pour leur épargner

les coups de sabots des chevaux, ils les faisaient boire à leur

gourde. L'un d'eux tenait la tête d'un blessé sur ses genoux

pendant qu'il buvait, c'est alors qu'il fut fait prisonnier.

» A Uszok, les Russes, en se retirant, ont déposé

les blessés autrichiens dans des maisons où ils ont laissé

du pain, de l'eau (détail très délicat : le cosaque

a lavé et rincé la marmite dans laquelle il servait l'eau

) et quelques fruits secs. Ailleurs, un cosaque, blessé à

la jambe, se pencher sur un blessé autrichien qui a le bras arraché

et s'efforce d'arrêter l'hémorragie, pendant que le sang

coule en abondance de sa jambe blessée. Et, comme pour l'encourager,

il lui offre deux pastilles de menthe.

» Plus loin, à Bartfeld, on entend des coups de fouet.

C'est un officier cosaque qui fait administrer une dure leçon

à son maréchal des logis pour avoir volé chez des

particuliers... A part quelques gamineries, sans conséquences,

ces cosaques sont vraiment de braves gens. »

Voilà ce que disent les habitants des pays envahis par ces farouches

cosaques. Ils se plaisent à proclamer l'honnêteté,

la douceur, l'humanité de ces soldats.

Quelle différence entre la conduite de ces hommes, pourtant primitifs,

et la cruauté dont usèrent chez nous et en Belgique, les

Boches, pourtant si fiers de leur Kultur !

Ernest LAUT

Le Petit Journal illustré du 23 juillet 1916