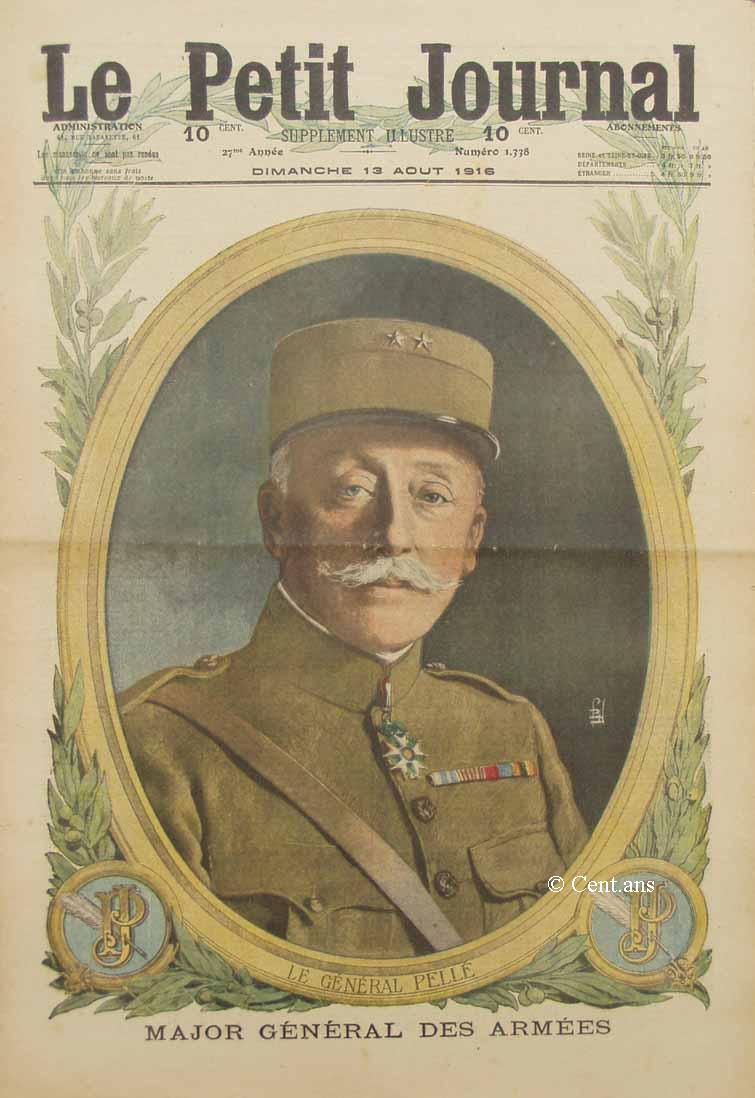

LE GÉNÉRAL PELLÉ

major général des armées

Le général Pellé est le

collaborateur le plus direct du général en chef. Il joue

auprès du général Joffre ou du général

de Castelnau le rôle que jouait naguère Berthier auprès

de Napoléon.

Pour être moins éclatant que celui des commandants d'armées,

ce rôle n'en est pas moins des plus considérables et des

plus utiles.. .

On conçoit de quelle importance est la fonction d'un major général

des armées en un temps où les armées se chiffrent

par millions. Le général chargé de la remplir est

de ceux dont le portrait ne saurait être oublié dans une

galerie telle que la nôtre.

Avant la guerre, le général Pellé a appartenu aux

troupes marocaines. Il fait partie d'une famille éminemment militaire

et porte nom qui déjà fut illustré il y a quarante-six

ans, notamment à Wissembourg.

VARIÉTÉ

Les cris du ventre

Les précautions de l'Allemagne. - Comment s'épuisent les ressources les plus considérables. - L'appétit allemand. - La fin par la faim.

Il y a deux ans, l'Allemagne partait gaillardement

à la conquête du monde. Comme un torrent, la masse irrésistible

des casques à pointe roulait sur la Belgique puis sur le Nord

et sur l'Est de la France. Les bataillons passaient dans les villes,

au pas de parade. Et, tout en maudissant les brutalités de I'envahisseur,

on s'émerveillait de voir ces soldats superbes, bien équipés,

bien nourris qui défilaient en chantant sur des rythmes de cantiques

leur orgueil et leurs espoirs.

C'était l'ère de l'abondance. L'Allemagne avait longuement

préparé les munitions du ventre comme les autres munitions.

D'immenses approvisionnements de bétail avaient été

faits. L'Allemagne, grosse mangeuse de viande (elle en consommait au

début de la guerre, plus de sept millions de kilos par jour),

avait pris ses précautions. Elle possédait au mois d'août

1914, du bétail sur pied représentant plus de six milliards

de kilos de viande.

Avec une telle avance, on peut regarder l'avenir avec quelque confiance.

Les Allemande le considéraient avec d'autant plus de sérénité

que leur outillage alimentaire était à la hauteur de leurs

ressources.

Alors que nous n'avions pas même aux Halles de Paris, une chambre

froide pour la conservation des denrées, l'Allemagne possédait

plus de trois cent cinquante usines frigorifiques, plus une dizaine

d'usines militaires, appartenant à l'Etat, et chargées

d'assurer le ravitaillement des armées d'une manière normale.

Près de chaque abattoir, il existait une usine frigorifique,

et, dès le temps de paix, les troupes avaient été

habituées à consommer de la viande congelée.

Le blé seulement pouvait manquer car, annuellement, la différence

entre la production et la consommation donne un déficit de plus

de deux millions de tonnes. Mais les Boches, là encore, avaient

pris leurs précautions. Ils avaient consacré à

d'immenses approvisionnements de grains une partie de leur trésor

de guerre. Et, de plus, l'alliance autrichienne leur permettait de compter

sur les ressources considérables en céréales de

la Hongrie.

Enfin, la question du pain leur apparaissait infiniment moins importante

que celles de la saucisse ou de la pomme de terre. On sait que l'Allemand

n'est qu'un petit mangeur de pain et que, même en temps de paix,

il ne mange que du pain très médiocre. La perspective

du pain K et même du pain K K ne pouvait l'effrayer.

L'essentiel est qu'on pût manger beaucoup de saucisses et beaucoup

de pommes de terre. Avec cela, on était sûr que les soldats

marcheraient et que les civils tiendraient.

Au surplus, les approvisionnements étaient calculés pour

une période beaucoup plus longue que celle qu'assignaient à

la durée de la guerre messieurs les prophètes du grand

état-major impérial. Chacun sait qu'en un mois on devait

avoir raison de la France, et que l'écrasement de la Russie ne

devait pas demander beaucoup plus d'efforts. En mettant les choses au

pire, tout serait fini pour Noël.. Et alors, que de brocs vidés

et que de saucisses englouties dans la joie du triomphe !...

***

Ces belles prévisions ne se réalisèrent pas. Les

Boches s'aperçurent vite que la guerre serait plus longue qu'ils

ne l'avaient prévue. Rendons leur cette justice. Plus sages que

les Parisiens de 1870, ils ne dilapidèrent pas leurs ressources.

Au contraire, ils s'ingénirent à les faire durer le plus

longtemps possible.

Dès les premiers mois de 1915, on nous parlait de la famine en

Allemagne. C'était aller un peu vite en besogne. La famine était

encore loin ; mais les Boches commençaient à la redouter

et s'organisaient pour en retarder l'échéance.

On eut peut-être le tort en France, d'attacher trop d'importance

à certains ra****, a certaines manifestations

qui ne tendaient à rien moins qu'à nous faire croire que

l'Allemagne en était à sa dernière saucisse. L'Allemagne,

à la vérité, commençait à se serrer

le ventre et à se rationner. Mais elle n'en était pas

encore à la disette.

Les classes dirigeantes donnaient l'exemple de la frugalité nécessaire.

L'empereur tout le premier avait ordonné que le train culinaire

de sa maison fût réduit considérablement.

Dès le mois de mars 1915, l'impératrice avait quitté

le château royal dont les vastes appartements déserts lui

causaient de la dépression. Elle s'était installée

à Monbijou, nom que porte un ensemble de plusieurs pavillons

situés dans le vieux Berlin, n'ayant auprès d'elle que

deux demoiselles d'honneur.

« De temps en temps, disait alors une correspondance de Berlin,

le Kaiser y fait une courte apparition. II vient pour voir si l'on s'est

conformé aux nécessités du régime alimentaire.

Et le genre de vie à la cour a, en effet, radicalement changé.

Les repas y sont d'une modestie inouïe. Le premier déjeuner

de l'impératrice Augusta-Victoria consiste en une tasse de thé

et un seul oeuf à la coque. A midi, une soupe, un seul plat de

viande et quelques fruits. Pour dîner, une soupe, un plat de viande

et un plat de farine, nouilles ou macaroni. Les pommes de terre ne sont

servies qu'en robe de chambre ; éplucher le tubercule cru, c'est

gaspiller de la matière comestible.

» L'empereur ne manque jamais, ajoutait l'auteur de cette correspondance,

de faire de la propagande pour le pain K. Parfois, il force les siens

à grignoter en public du fameux pain de guerre... »

L'exemple sans doute n'était pas inutile, car ce pain de guerre

était bien mauvais, et les Allemands, si peu friands qu'ils fûssent

de bon pain, avaient quelque peine à s'y habituer.

Ils commençaient aussi à trouver la vie chère,

la guerre longue et le rationnement excessif. Comme à Paris en

1870, les classes moyennes souffraient tout particulièrement.

Les pauvres vivaient - mal sans doute - des libéralités

de l'État ; les riches pouvaient encore, à prix d'or,

se procurer le nécessaire et même le superflu ; mais les

gens de la petite bourgeoisie, dont la guerre avait déjà

diminué les ressources, éprouvaient les plus grandes difficultés

à vivre.

Vers la fin de l'année 1915 se produisirent les premières

émeutes sur les marchés. « Nous voulons nos hommes

! » et « Nous voulons du pain ! », criaient les ménagères.

La police les dispersa à coups de sabre.

Ce n'était pas le moyen d'arranger les choses. Les émeutes

se renouvelèrent, se multiplièrent, gagnèrent de

proche en proche.

Le gouvernement allemand, avec cet esprit pédagogue qui distingue

le caractère de cette nation, s'avisa qu'on pourrait suppléer

à la distribution de victuailles par une distribution de bons

conseils. Des conférences furent organisées pour apprendre

aux ménagères à tirer parti des ressources alimentaires

dont elles pouvaient disposer. Conférenciers et conférencières

furent assez mal reçus.

« Récemment, écrivait une femme à son mari,

j'ai assisté à une assemblée de femmes. Deux dames

de la bonne société voulaient nous apprendre, à

nous, femmes d'ouvriers et de cultivateurs, comment nous devons économiser.

Et il y avait de quoi se mettre en colère. On disait que nous

devions et pouvions préparer des plats nourrissants sans viande,

sans oeufs, sans graisse et sans farine. Voilà un dîner,

Point de goûter. Avec, un petit morceau de pain et une portion

de fromage on pouvait apaiser la faim. Mais où prendre du fromage

puisque les fruiteries sont fermées ?.. Il faudrait que tu entendes

les cultivateurs crier, lorsqu'on leur enlève leur blé.

Si cela continue, les gens vont se prendre à la gorge. »

-Vouloir que les femmes du peuple fissent de la cuisine sans graisse

et se contentâssent de deux repas par jour, c'était, en

effet, demander une chose difficile. On sait que l'Allemande est, en

temps normal une infatigable mangeuse. On raconte à ce propos

dans le pays rhénan une histoire que Jules Huret a recueillie

dans un de ses articles sur l'Allemagne et qui, bien qu'elle ait l'air

d'une charge, est une peinture parfaitement exacte de la goinfrerie

des femmes du peuple boche.

Un Anglais, raconte Huret, était venu s'installer à Cologne

et avait appelé une femme pour faire sa lessive et celle de sa

famille. Avant de l'engager, il lui demanda ses conditions :

- Eh bien, voilà, dit-elle, j'arriverai chez vous à six

heures du matin.

- Si tôt ? s'étonne l'Anglais.

- Oui, c'est l'heure de mon premier déjeuner.

- Aoh ! fait l'Anglais.

- Oui, vous me donnerez du café au lait, pas très fort,

du pain et du beurre. Puis, je travaillerai jusqu'à huit heures

et demie. Alors je recevrai du jambon et de la bière. A dix heures

et demie, je recevrai encore un peu de café et de pain à

la graisse. A une heure c'est le dîner : je prends de la soupe,

de la viande, des légumes, de la bière, et du café.

A quatre heures, je recevrai un morceau de fromage, du café et

du pain. A six heures une tartine avec un bout de saucisson. A huit

heures, pour le souper, je ne suis pas difficile, vous me donnerez ce

que vous voudrez. Et vous me paierez 3 marks 50.

- Et si je vous priais de manger toute la journée, demanda l'Anglais,

combien me prendriez-vous ?

Cette histoire, je le répète, a l'air d'une plaisanterie

; elle est pourtant, sous sa forme humoristique, on ne peut plus vraisemblable.

En temps normal, l'ouvrière allemande - et l'ouvrier, naturellement

- font de six à huit repas par jour. Sans doute toute cette nourriture

qu'ils engloutissent n'est pas très , relevée. Peu importe

! Ce qui compte pour le Boche, ce n'est pas la qualité, c'est

la quantité. Que le pain soit un peu plus mauvais en temps de

guerre qu'en temps de paix, que la graisse sente le vieux cuir et la

charcuterie le moisi, ça n'a pas d'importance pourvu qu'on mange

à son appétit.

Or, l'appétit allemand est une chose impérieuse et kolossale

contre laquelle les objurgations du patriotisme n'eurent pas grand effet.

C'est assez dire que les conférenciers qui prêchaient l'abstinence

n'eurent guère de succès. Dans une lettre trouvée

sur un prisonnier allemand, la femme du dit prisonnier, habitant Neun-Kirchen,

lui racontait en février dernier :

« Un monsieur est venu faire une conférence. Il a dit :

« Il faut travailler beaucoup et manger peu ». Il était

temps qu'il s'en aille : on l'aurait écharpé. »

****

Dès lors, les civils allemands ne cachent plus leurs affres ;

et nous avons aujourd'hui maintes et maintes preuves de la disette grandissante.

Un livre des plus intéressants vient de paraître à

ce propos sous ce titre : « l'Aveu ». C'est un recueil et

un commentaire des lettres trouvées sur les prisonniers allemands

à Verdun.

L'historien Louis Madelin en est l'auteur.

« J'ai eu sous les yeux, dit-il, pour la période mars-mai

1916, cent lettres où la question des vivres se pose et où

la charcuterie occupe une telle place qu'on en sort avec une sorte de

nausée.

» On pourrait, avec ces cent lettres, dresser un tarif des denrées

de toute sorte des Vosges à la Vistule et de la Baltique aux

Monts de Bohème : car de Berlin aux petits villages et d'Essen

à Oberammergau, on n'hésite pas à mettre sous les

yeux des soldats des chiffres effrayants. Je renonce à pénétrer

dans les détails de ce drame alimentaire et d'ailleurs pathétique.

L'Allemand prend fort naturellement au tragique, - ayant une forte propension

aux points de vue comestibles - une saucisse qui coûte 3 marks

60 la livre et dont après six heures de queue, une bataille entre

femmes, quelques coups de poing et même de plat de sabre, on touche

un demi-quart à peine de la main condescendante d'un charcutier.

» Je m'arrête à quelques traits en passant, sans

sombrer dans l'océan des chiffres. A Berlin (14 mars) «

la question des vivres est devenue épouvantable. il n'y a plus

ni beurre, ni sucre, ni café. La viande de porc a déjà

complètement disparu depuis longtemps et on n'a la permission

de fabriquer du chocolat qu'en petite quantité... Les pommes

de terre, qui forment le fond de l'alimentation des classes pauvres,

deviennent une délicatesse et leur prix augmente d'une façon

colossale... Finalement il faudra que ce soient les soldats qui envoient

du front quelque chose à manger, ajoute le Berlinois, car on

répond toujours que tout a été réquisitionné

pour l'armée... »

D'Edgardkirch, le 15 mai : « Cela ne peut pas durer très

longtemps, il règne une grande misère dans les villes.

Ils ont bien des cartes de beurre, mais ils ne peuvent pas trouver de

beurre. Il en est de même pour tout. Les pommes de terre sont

réquisitionnées. Demain ce sera le tour du foin et de

la paille. Le garde champêtre passera, mesurera et calculera d'après

le nombre de têtes de bétail. » De Wilhelmetahl (Westphalie),

le 5 mars, on se plaignait déjà que des gens volaient

les chiens pour faire leur « pot-au-feu » ; on en fait maintenant

des saucisses.

De Lippstadt, le 25 mai : « ... On a encore souscrit 10 milliards

500 millions, mais quoi sert l'argent quand les vivres manquent ? »

De Mayence, le 2 avril, s'élève ce cri pathétique

pour qui a vécu de l'autre côté du Rhin : «

L'Allemagne n'a plus de pomme de terre ! Il nous faut manger ce que

l'on donnait autrefois aux cochons. » C'est épouvantable,

écrit-on de Halle, le 2 avril, tous les jours ne manger que des

tartines de compote et de marmelade ; on finit par devenir soi-même

compote et marmelade. Et il faut être là à l'heure

exacte et s'avancer au pas de parade, sinon l'on n'a rien.» De

Berlin-Treptore, le 6 avril : « Le pain dit « de guerre

» qu'il nous faut manger est une masse gluante et brune... C'est

une vraie nourriture pour les cochons, mais comme il n'y a pas de cochons

pour le manger, c'est à nous de le faire. Quant aux cochons,

ils sont actuellement fumés et pendus dans les lardoirs des riches

agrariens... » De Hambourg, le 11 avril : « les articles

disparaissent l'un après l'autre, jusqu'au moment où il

n'y aura plus rien du tout, et alors ce sera la fin. »

De Chanlottenburg, le 12 : « Il faut maintenant faire la guerre

pour le sucre comme pour le beurre et une fois qu'on est dans la boutique,

on vous dit qu'il n'y en a plus. Tu ne peux savoir dans quelle colère

on se met... » D'Osnabrück, même date : « J'espère

que pour la Pentecôte tu seras de retour auprès de nous...

car je suis d'avis que la guerre ne peut plus durer longtemps, car il

y a ici une telle misère que c'est une honte (Schmalchlapporci)...

»

D'Essen, le 16 : « On pourra bientôt instituer un Comité

de famine, car on n'a plus rien pour son argent. »

De Düsseldorf, le 17 avril : « Si la guerre dure encore longtemps,

nous mourrons de faim. » De Berlin-Schmargendorf, le 21 avril

: Nous n'avons plus qu'à nous coudre l'estomac pour n'avoir plus

besoin de manger.»

Les parents du Musketier H..., du 20e régiment, lui écrivent

: « Il n'est plus possible de vivre et même pas de mourir

(sic) Combien de temps faudra-t-il pour avoir une fin ? Jusqu'à

ce qu'il n'y ait plus d'hommes ? »

***

Voilà leur état d'esprit dépeint

d'après eux-mêmes. Concluez...

Ernest Laut.

Le Petit Journal illustré du 13 août 1916