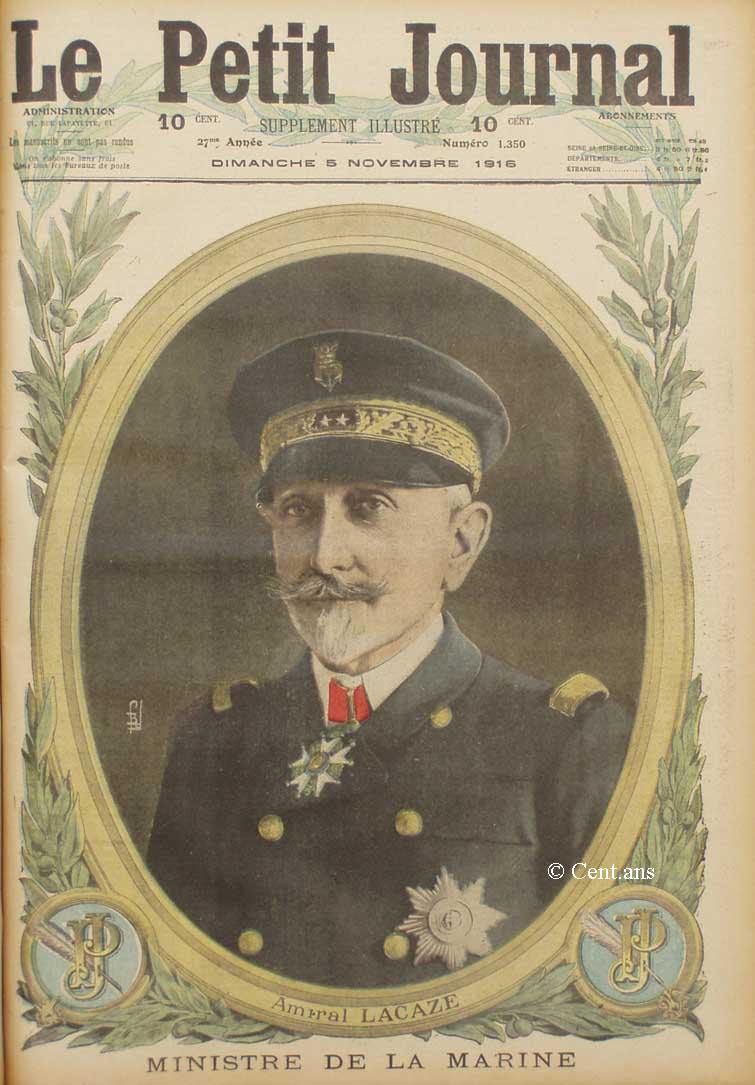

L'AMIRAL LACAZE

Ministre de la Marine

L'amiral Lacaze présente cette particularité

très rare parmi les officiers généraux de notre

marine : il n'est pas d'une famille de marins ; il n'est même

pas né dans une contrée maritime. Il a vu le jour en 1860,

loin de la mer, à Pierrefonds, à l'ombre des vieux murs

féodaux que Viollet-le-Duc n'avait pas encore restaurés.

Cependant une vocation impérieuse le poussa, dès la jeunesse,

vers cette carrière maritime qu'il honore par sa valeur et ses

talents.

Entré à l'École navale en 1877, il était,

deux ans plus tard, aspirant de 2e classe. Comme aspirant, il fit la

campagne de Tunisie et prit part aux combats de Sfax et de Gabès.

En qualité de lieutenant de vaisseau, puis de capitaine de frégate,

il fit campagne aux Indes, au Sénégal, au Tonkin. Attaché

naval à l'ambassade française à Rome, et quitta

ce poste avec le grade de capitaine de vaisseau.

M. Raymond Lestonnat, qui, dans l'Illustration a publié

sur l'amiral Lacaze une excellente étude biographique à

laquelle nous empruntons plus d'un trait, rapporte que le futur ministre

de la Marine fut désigné pour faire partie de la mission

française à la conférence de La Haye.

« Il eut ainsi l'occasion, dit-il, d'étudier tout à

son aise la mentalité germanique en observant les délégués

allemands qui s'ingéniaient de toute façon à faire

avorter les travaux de la conférence, et faisaient tour à

tour de l'obstruction et de la surenchère. Ce ne fut certainement

pas une surprise pour lui. Il a une trop bonne mémoire au service

d'une grande érudition pour douter un seul instant que le Germain,

contre lequel nous luttons, comme celui qui envahissait périodiquement

notre pays aux premiers temps de son histoire, ne soit un Barbare.

Eu 1907, l'amiral Germinet, nommé au commandement de l'escadre

de la Méditerranée, prit le capitaine de vaisseau Lacaze

comme chef d'état-major. Ce fut pour cette escadre une période

de grande activité.

L'amiral Germinet disait alors de son chef d'état-major : «

Il partage absolument mes idées. Comme moi il a la conviction

profonde que tout ce qui n'a pas pour but la préparation au combat

est du temps perdu... »

Après avoir commandé le cuirassé Masséna,

le capitaine de vaisseau Lacaze fut chef de cabinet de M. Delcassé

quand celui-ci prit le portefeuille de la Marine.

Il fut nommé contre-amiral en 1911. Quand éclata la guerre,

il commandait une division de la première escadre de ligne.

Il prit une grande part aux opérations destinées à

assurer la sécurité des convois transportant en France

nos troupes de l'Afrique du Nord, et au blocus de la flotte autrichienne

dans ses ports de l'Adriatique.

En mai 1915 il fut nommé commandant de la marine à Marseille

et c'est en cette qualité qu'il organisa le transport du corps

expéditionnaire français en Orient.

Le 29 octobre 1915 il acceptait le portefeuille de la Marine que lut

offrait M. Briand. On sait quels services il a rendus dans ce poste

à la défense nationale.

« L'amiral Lacaze est un chef, dit M. Lestonnat. Il sait commander.

Il a beaucoup vu, beaucoup osé, et il possède cette divination

de la mobilité impulsive des foules qui sert si bien les meneurs

d'hommes. Ce sont chez lui des qualités innées. S'il a

eu de la chance - qui n'en a pas au moins une fois dans sa vie ? - c'est

d'avoir été sous les ordres d'observateurs attentifs qui

ont découvert en lui un sujet d'élite dès les premières

années de son service, ce qui lui a valu d'être désigné

tôt pour le commandement. »

VARIÉTÉ

Le culte des morts à travers le monde

La Toussaint. - Le culte des morts en Orient. - Chez les Russes. - Dans l'Occident latin. - Légendes bretonnes. - L'hommage des vivants a la mémoire des morts.

La fête religieuse de la Toussaint ne

remonte pas plus haut que le VIIe siècle. C'est en l'an 608 que

le pape Boniface IV l'institua.

Ayant converti le Panthéon de Rome en église chrétienne,

ce pontife la dédia à tous les saints, et fixa au 12 mai

la fête destinée à commémorer le souvenir

de tous ces bienheureux. Depuis cette époque, cette fête

fut toujours célébrée à Rome.

En 837 seulement, le culte de tous les saints fut introduit en France,

à l'occasion d'une visite du pape Grégoire IV, qui changea

la date de la fête et la fixa au

1er novembre, date qui, depuis lors, est restée immuable. Vers

la fin du Xe siècle, Odilon, abbé de Cluny, ajouta à

la Toussaint « des prières pour tous les morts ».

Et cet usage s'est si bien conservé que les saints ont cédé

la place aux morts et que la Toussaint est devenue, pour les familles,

le jour où se célèbre, dans tous les pays de la

chrétienté, le souvenir des parents disparus.

Donc, la fête chrétienne en mémoire des défunts

n'a guère plus de dix siècles d'existence ; mais ce n'est

point à dire que le respect, la vénération des

morts ne datent que de si peu d'années dans l'histoire du monde.

A la vérité, ces sentiments furent de tous les temps.

Les Anciens avaient maintes façons de célébrer

le souvenir des parents et des amis disparus.

Ils plantaient sur les tombeaux l'if, arbre de deuil à cause

de son feuillage noir, et aussi le pin et le cyprès, qui ne repoussent

plus une fois coupés, et qui, pour cette raison, symbolisaient

la mort.

Sur la tombe de ceux qui avaient laissé une réputation

de bonté après eux, on plantait le frêne, parce

qu'une croyance assurait que le serpent ne pouvait vivre sous l'ombrage

de cet arbre.

Le houx, symbolisant le courage était réservé aux

tombeaux des guerriers ; le bouleau, avec l'écorce duquel on

faisait des livres, croissait sur ceux des savants.

Le rosier, enfin, était planté à profusion sur

toutes les sépultures. C'était le parfum sur l'urne funéraire,

le symbole de la vie rendant hommage à la mort.

Les traditions se perpétuent d'âge en âge. Tous les

peuples ont la religion des morts ; et la plupart comptent, dans leurs

cérémonies traditionnelles, un jour consacré au

culte des parents disparus.

Seuls les peuples de race arabe et ceux de race indo-chinoise font exception.

Mais vous allez voir que ce n'est pas absolument pour la même

raison.

« L'Arabe, dit le capitaine Paris, est essentiellement fataliste

; il ne considère pas comme un malheur la mort d'un être

cher ; et l'émotion qu'il pu ressentir au moment de cette perte

ne subsiste pas longtemps. Ses regrets, comme le souvenir, s'effacent

vite. C'est ce qui nous explique l'impression d'abandon que l'on ressent

en présence des nombreux cimetières qui entourent les

villes et villages indigènes.

» L'aspect, ajoute-t-il, y est plutôt riant que triste.

La nature se prête d'ailleurs au complément du décor.

Rares sont les arbres au feuillage sombre, comme nos cyprès,

qui abritent de leur ombre la dernière demeure des mortels. Des

acacias, des palmiers, des figuiers, des oliviers, des jasmins font

aux tombeaux comme une couronne de feuillage et de fleurs... »

On conçoit par là que les cimetières musulmans

ne soient pas, comme les nôtres, les champs de la douleur ou du

recueillement. Les Arabes y vont beaucoup, mais c'est surtout pour s'y

promener. « C'est, dit l'auteur cité plus haut, un lieu

de réunion où l'on cause, où l'on rit, où

l'on mange. » Ce n'est pas un endroit où l'on prie. Et

si le souvenir des morts subsiste dans la famille arabe, c'est un Souvenir

qu'on évoque sans tristesse.

***

Pas plus que les Arabes, les peuples indo-chinois

n'ont de jour spécial dans l'année consacré au

culte des morts : mais cela tient à ce que, chez eux, ce culte

est de tous les jours.

Chaque maison chinoise a l'autel des ancêtres devant lequel, chaque

jour, des baguettes parfumées brûlent et des fleurs sont

effeuillées. Loin de négliger la mémoire de leurs

défunts, ces peuples la célèbrent de façon

permanente, et l'esprit des morts survit toujours au foyer de la famille

pour inspirer les vivants. Le respect des mânes des ancêtres

est prépondérant dans les croyances des peuples de l'Extrême-Orient.

La loi elle-même prescrit ce respect et punit sévèrement

ceux qui y manquent. En Chine, un fils qui ne porte pas le deuil de

son père reçoit soixante coups de bambou et est puni d'une

année de bannissement.

Ce deuil est de trois ans ; si le fils oublieux le quitte avant ce terme

ou s'il assiste à des fêtes et se réjouit publiquement,

c'est quatre-vingts coups de bambou qu'il reçoit.

En outre, si trois mois après la mort de son père ou de

sa mère, il n'a pas acheté un terrain de sépulture,

il est condamné encore à quatre-vingts coups de bambou.

Il y a même une pénalité des plus sévères

pour les enfants qui auront coupé les arbres plantés sur

le terrain de sépulture de leurs parents : ils reçoivent

cent coups de bambou et sont condamnés à porter la cangue

pendant trois mois.

Par ces dispositions qui se retrouvent dans tous les codes de la Chine,

on voit combien est puissant en ce pays, le respect traditionnel des

disparus.

Ce respect n'est pas moins fort chez les Japonais, mais il se manifeste

d'une façon différente.

Les Japonais ont, comme nous, leur jour des morts Ils ont même

deux jours consacrés aux défunts : la fête des Ancêtres

qui consiste en offrandes faites dans les temples, et la fête

des Morts, qui réunit toute la population des villes dans les

cimetières. Et, dans ce pays qui compte tant de fêtes traditionnelles,

celles-ci sont parmi les plus respectées.

La fête des Morts a lieu au Japon vers le milieu d'août.

Ce soir-là, dans les arbres des cimetières, on suspend

une multitude de lanternes multicolores, et le champ de repos ne tarde

pas à prendre l'aspect d'un champ de fête.

En effet, les parents des morts se réunissent devant les tombes

et se livrent, en l'honneur des défunts, à de copieuses

libations. Les réjouissances durent trois nuits consécutives

; puis à la fin de la troisième nuit, dès que pointe

le jour, on décroche les lanternes, et chacun s'en retourne au

logis, satisfait d'avoir convenablement fêté les mânes

de ses ancêtres.

Les Japonais, comme la plupart des peuples orientaux, croient fermement

au bonheur de ceux qui ne sont plus ; leur religion ne leur parle pas

de tortures éternelles ; au contraire, elle leur persuade que

la mort ouvre pour les âmes une ère de repos et de félicité.

De là ce mépris de la vie qu'on les vit afficher de tout

temps, et qui fait du Japonais, dans la bataille, un soldat toujours

prêt à donner tout son sang pour son pays.

La coutume de se réjouir le jour de la fête des morts n'est

d'ailleurs pas spéciale aux peuples orientaux. On la retrouve

chez des peuples chrétiens du rite orthodoxe, chez les Russes

notamment.

Le paysan russe entoure la mémoire de ces parents défunts

d'une véritable vénération. Il n'oublie jamais

de prier le matin et le soir pour le repos de leur âme. Tous les

samedis on sert sur sa table des galettes de farine de sarrasin nommées

blinys qui doivent être mangées pieusement en

l'honneur des défunts.

Dans beaucoup de familles, quand le père est mort, on continue

à mettre son couvert à table. On croit que l'âme

du disparu revient au foyer familial et assiste au repas, invisible

et présente à la place où jadis s'asseyait le défunt.

On prend même la précaution de ne pas desservir complètement,

le dîner fini, et de laisser quelques victuailles pour le cas

où l'appétit du mort ne serait pas satisfait, et où

il lui plairait de se restaurer encore après le départ

des convives.

C'est dans cette même pensée qu'au jour consacré

aux morts, au jour de la Radowanitza, les familles emportent

au cimetière des oeufs rouges, des victuailles diverses et des

boissons pour se restaurer en compagnie du défunt.

« Le nom de Radowanitza, dit Mme Marie Stromberg, vient

du mot se réjouir, car les morts sont alors en communion

avec les vivants. Ce jour est célébré le deuxième

mardi après Pâques. L'idée de la résurrection

générale des morts y prédomine et se rattache à

la résurrection du Christ et au renouveau de la nature elle-même

à cette époque de l'année.

» Le matin, comme d'habitude, on travaille au champ, à

l'atelier, on vaque aux affaires de la maison. Mais l'après-midi

est fêté, tout travail est suspendu. On prend alors ses

habits du dimanche et l'on s'en va rendre visite aux morts. Chaque famille

retrouve la tombe du sien et, après y avoir déposé

les plats et les litres apportés, prend place autour. On procède

à ce repas rituel en roulant le long de la tombe des oeufs rouges

teints spécialement à cette occasion, puis on prend le

repas. Souvent on laisse sur la tombe, à l'intention du défunt,

quelques oeufs et les plats entamés ; mais les litres sont vides...

»

Après quoi chacun rentre chez soi avec la conscience d'avoir

bien célébré la mémoire des ancêtres.

***

Passons aux pays de l'Occident latin. La fête

des Morts y est l'occasion de cérémonies qui rappellent

un peu les fêtes du paganisme antique.

Dans maints villages d'Italie et d'Espagne, les cloches sonnent ce jour-là

depuis le matin jusqu'au soir, et le peuple accompagne leur carillon

d'une mélopée mélancolique et monotone qui est

une sorte d'invocation aux Morts.

Les villageois viennent dès le matin à l'église

vêtus de leurs plus beaux habits. Ils poussent devant eux leurs

ânes et leurs mulets chargés de sacs de froment, d'orge

et de maïs. On vide le contenu de ces sacs sur les dalles ; et

quand toute ces offrandes sont terminées, on en vend le produit

à la criée ; et l'argent est employé à payer

des messes pour le repos de l'âme des trépassés.

Nous mentionnions tout à l'heure la coutume singulière

en usage au Japon, où pendant les trois nuits de la fête

des morts, les tombeaux sont illuminés à l'aide de lanternes

multicolores. Il est curieux de retrouver cette coutume dans les pays

latine d'Occident, et même en certaines régions de Flandre

où elle survit probablement comme un dernier vestige des moeurs

apportées jadis par les Espagnols, qui occupèrent ces

contrées au XVIe siècle.

En Italie, en Espagne, en Flandre, ce ne sont pas des lanternes de couleurs,

mais de simples bougies que l'on allume sur les tombeaux. Ces bougies

sont placées le plus souvent de manière à figurer

des croix. Plus on est riche plus on tient à honneur d'allumer

un grand nombre de bougies sur les tombes de ses parents.

On raconte que dans une ville du Nord occupée par l'ennemi, à

la Toussaint de 1914, les Boches ignorant cette coutume régionale,

furent fort surpris de voir, le soir, le ciel s'embraser tout à

coup d'une grands lueur rougeâtre. C'était la lumière

des innombrables bougies allumées au cimetière. Une alerte

s'ensuivit. La Kommandantur crut qu'il s'agissait de signaux lumineux.

Des soldats arrivèrent au pas de course et firent éteindre

les lumières. Le maire fut menacé d'arrestation et la

ville d'une formidable contribution. On eut toutes les peines du monde

à faire comprendre à ces brutes qu'il s'agissait, non

point de signaux, mais d'une vieille tradition fort respectable en sa

piété et dont la guerre et les malheurs du temps n'avaient

point empêché les manifestations.

De toutes les provinces françaises la Bretagne est celle où

s'est perpétué le mieux ce culte fait de piété

et de terreur que nos ancêtres avaient pour la mort.

Naguère aucun pêcheur breton n'eût consenti à

prendre la mer le jour de la Toussaint, à cause du « coup

de vent des morts ». La mer avait beau être calme comme

un lac, les vieux matelots se méfiaient ; ils savaient qu'en

dépit de cette apparence, les flots étaient furieusement

agités dans les profondeurs par l'innombrable cohorte des trépassés

que l'océan avait engloutis et qui « revenaient »

ce jour-là.

Une croyance qui se retrouve également en Danemark et jusqu'en

Islande, assurait qu'il y avait au fond de la mer des cimetières

pour les trépassés et que ces cimetières étaient

gardés par des évêques, « les évêques

de la mer ».

Le jour de la Toussaint, ces évêques officiaient dans les

cathédrales des villes englouties au temps jadis, telle la ville

d'Ys ; et, en se penchant au bord des flots on entendait les cloches

de ces cathédrales qui tintaient loin, bien loin, dans les profondeurs

sous-marines.

Et les âmes des noyés, éveillées par ces

cloches, montaient à la surface et venaient errer sur la crête

des vagues.

La Bretagne terrienne n'avait pas moins de légende sur les morts

que la Bretagne maritime. Tout un peuple de personnages fantastiques

s'y agitait :

L'Ankou, le pourvoyeur des cimetières, qui traversait

les villages la nuit, sur un char aux roues grinçantes, vêtu

d'un linceul et la faulx à la main ; les Kanorenoz,

les lavandières nocturnes, qui lavaient les linceuls des morts

; le Sparfel, l'oiseau de la mort, qui venait battre des ailes

aux vitres des maisons quand quelqu'un passait de vie à trépas.

Tous ces personnages ont vécu longtemps dans les imaginations

bretonnes. Aujourd'hui, devant les progrès de la science de l'instruction,

ce ne sont plus que des figures imprécises. Bientôt, ils

ne survivront que dans les recueils de folklore et les paysans bretons

les auront totalement oubliés.

Mais si les légendes meurent, la foi subsiste ; et en Bretagne,

comme d'ailleurs dans toutes les provinces françaises, Il a quelque

chose qui ne meurt pas ni ne mourra jamais : c'est ce culte pieux et

touchant qui, aux deux premiers jours de novembre, porte la foule recueillie

vers les cimetières et sollicite l'hommage des vivants à

la mémoire des êtres chers disparus.

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré du 5 novembre 1916