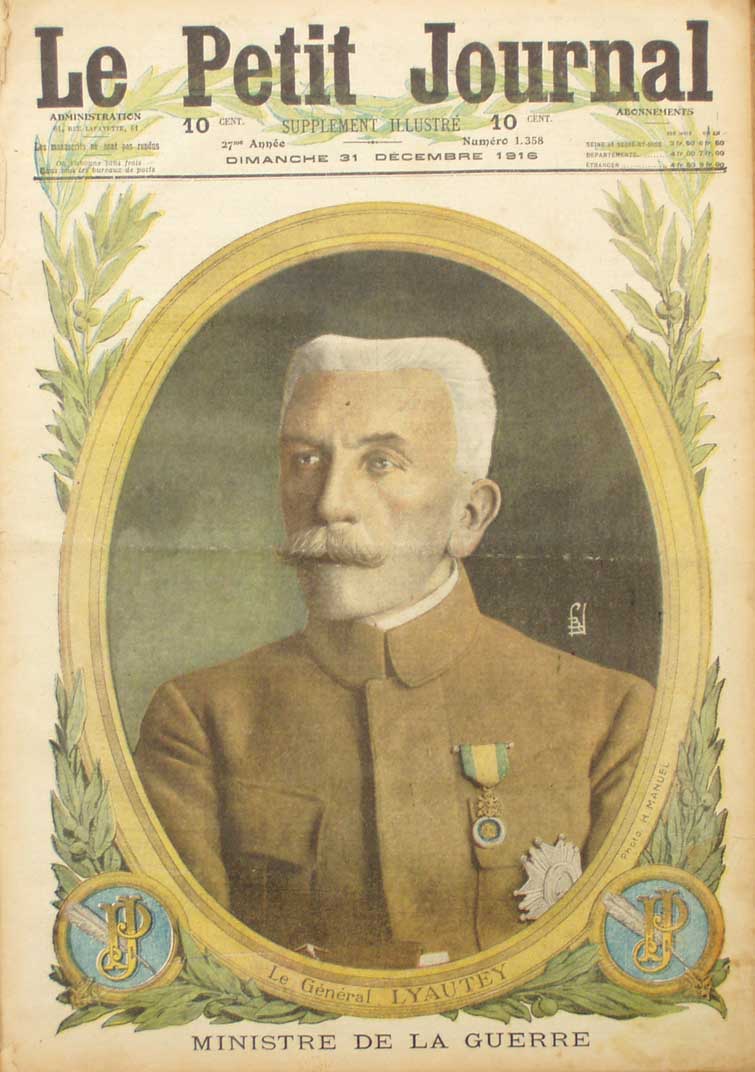

Le général Lautey

Ministre de la Guerre

Le général Louis-Hubert-Gonzalve

Lyautey, ministre de la Guerre, a soixante-deux ans. Il est né

à Nancy le 17 novembre 1854. Petit-fils d'un général

de division qui fut sénateur sous le second empire, il entra

à Saint-Cyr le 24 octobre 1873.

Il fut nommé sous-lieutenant de cavalerie le 1er octobre 1875,

lieutenant le 20 décembre 1877 ; capitaine le 22 septembre 1882

; chef d'escadrons le 22 mars 1893 ; colonel le 6 février 1900

; général de brigade le 9 octobre 1903 ; de division le

30 juillet 1907. Il est grand-croix de la Légion d'honneur depuis

le 17 Septembre 1913. L'Académie française l'a élu

peu de temps avant la guerre au fauteuil laissé vacant par la

mort du général Langlois ; mais sa réception a

été ajournée en raison des événements

Le général Lyautey est un des plus illustres parmi ces

chefs qui se formèrent dans les expéditions coloniales

et dont la présente guerre donne tous les jours l'occasion d'apprécier

l'énergie et les talents militaires.

Jeune chef d'escadron de cavalerie, il avait obtenu de suivre Galliéni

au Tonkin, puis à Madagascar, et tout de suite il s'était

distingué parmi ses meilleurs lieutenants, non pas seulement

par sa belle tenue dans combats, mais aussi et surtout par ses hautes

qualités d'administrateur.

Lorsque Lyautey quitta Madagascar, en 1902, Galliéni lui adressa

une lettre rappelant l'œuvre accomplie et se terminant ainsi :

« J'émets le voeu que le gouvernement fasse encore appel

à votre patriotisme pour présider à l'épanouissement

d'une oeuvre coloniale nouvelle dont votre expérience assurera

le succès. » Dix ans plus tard, en 1912, le vœu de

Galliéni devait s'accomplir : Lyautey fut nommé résident

général et commandant en chef au Maroc.

Il prenait possession de ses fonctions en une période critique,

au lendemain des sanglantes émeutes de Fez, alors que l'empire

chèrifien en feu semblait devoir nous échapper. En quelques

mois, il sut rétablir une situation presque que désespérée

; il délivra Fez de bandes qui l'assiégeaient, il fit

occuper Marrakech, mettant ainsi fin à la menaçante agitation

du Sud ; il refoula les tribus berbères dans l'Est, vers l'Atlas.

;

En 1913, par les expéditions des généraux Gouraud

et Baumgarten à Khenifra et à Taza, il opéra la

jonction entre le Maroc occidental et le Maroc oriental.

Dès lors, le Maroc était conquis et presque pacifié.

« Tout le monde sait aujourd'hui, dit M. Eugène Tardieu,

dans une excellente étude sur le nouveau ministre, qu'au premier

jour de la guerre, devant la nécessité de ramener en France

toutes les troupes occupant le Maroc, on suggéra au général

Lyautey de ramener ses forces a la côte et d'abandonner ainsi

provisoirement le Maroc lui-même. Résolument, le général

Lyautey s'y refusa. Il mobilisa sur place tous les Français résidant

au Maroc, leva des régiments indigènes, envoya en Fronce

un contingent plus élevé que celui qu'on attendait de

lui et poursuivit la lutte. Les intrigues allemandes furent maîtrisées,

les tribu rebelles maintenues grâce à des prodiges d'héroïsme

de la part des troupes qui restaient en terre marocaine; et en pleine

guerre le général Lyautey inaugurait cette Exposition

de Casablanca, bientôt suivie de la foire de Fez, in manifestations

qui attestaient d'une manière éclatante la pérennité

de notre action pacifique au Maroc...»

Et notre confrère ajoute :

« Le nouveau ministre de la Guerre est par dessus tout un homme

d'idées et de réalisation. »

VARIÉTÉ

Le jouet boche et le jouet français

L'invasion de la camelote allemande. - Poupées d'autrefois. - Quelques chiffres. - Le jouet des enfants de France doit être un jouet français.

Avant de nous envahir avec leurs armées, les Boches nous avaient

envahis avec leur camelote.

Or, de tous les articles de la camelote allemande, le jouet boche fut,à

coup sûr, l'un des plus envahissants.

Le jouet, pourtant, avait été, de tout temps, une spécialité

française et même spécialité parisienne.

Nuremberg, il est vrai, exportait ses jouets dès le XVIe siècle

; mais, à cette époque, Paris s'était fait depuis

longtemps déjà une spécialité des jouets

jolis et de bon goût. Nuremberg ne pouvait pas lutter contre la

délicatesse de main-d'oeuvre et le savoir-faire de l'ouvrier

parisien.

Les poupées de Paris étaient déjà célèbres.

On vantait dans l'Europe entière l'habileté de l'ouvrier

qui les modelait, le bon goût de l'habilleuse qui faisait leur

toilette.

C'est que Paris était déjà la ville qui donnait

le ton pour la coquetterie, la ville vers laquelle étaient tournés

les yeux et les désirs des femmes du reste du monde.

On conçoit qu'elle devait être aussi la plus fameuse pour

les petites filles qui aimaient les poupées jolies et bien attifées.

Aussi les chefs-d'oeuvre des poupetiers parisiens étaient-ils

estimés partout, même en Allemagne.

En 1571, la duchesse de Baviére eut une fille. La duchesse de

Lorraine voulut faire un présent à la petite princesse.

Et, tout de suite, elle pensa à lui envoyer quelques belles poupées

de Paris. Elle n'alla pas les chercher à Nuremberg, bien que

cette ville fût tout près de Munich.

Mais la poupée parisienne, en ce temps-là, n'était

pas seulement un jouet pour petites filles ; c'était encore une

auxiliaire de la mode. C'est elle qui avait pour mission de porter dans

les provinces et à l'étranger les modèles du bon

goût français et de l'élégance parisienne.

Dès le début du XVIe siècle, à chaque changement

de saison, c'est-à-dire à chaque changement de mode, on

envoyait de Paris en Flandre, en Allemagne et autres lieux, de petites

figurines modelée par les poupetiers parisiens et habillées

par les ouvrières parisiennes suivant la dernière mode

de la capitale. Elles s'en allaient ainsi, ces gracieuses poupées

de Paris, donner aux nobles dames des cours étrangères

une idée exacte de la mode de Paris.

Dès lors, il ne se passa plus une année sans qu'on se

servît de ces messagères pour répandre au loin les

élégances françaises. Et les poupées portèrent

ainsi par le monde toute les modes qu'invente la fantaisie des belles

dames et que réalisa le talent des bonnes faiseuses.

Au XVIe siècle on appelait ces poupées des pandores,

et, souvent, on en envoyait deux en même temps, l'une pour la

grande toilette, l'autre pour le déshabillé : la grande

pandore et la petite pandore.

Au XVIIe siècle, même en temps de guerre avec l'Angleterre,

les poupées françaises avaient droit de passage. La poupée

était la seule chose respectée par les belligérants.

Au temps de Louis XV, époque où le bon goût français

faisait loi par toute l'Europe, on attendait avec impatience, au début

de chaque saison, à Vienne, à Londres, à Bruxelles,

à Berlin, à Madrid, les poupées qui devaient apporter

la mode de Versailles.

Et ces poupées étaient de véritables petits chefs-d'œuvre.

Pas un détail des ajustements qui vogue n'avait été

omis dans leur confection Elles ne reproduisaient pas seulement le costume

de dessous et de dessus, mais encore la coiffure avec toutes ses complications

; elles portaient les mouches aux endroits du visage où, il était

de bon ton de les porter ; elles avaient jusqu'au parfum préféré

des élégantes.

Plus tard, on n'eut plus besoin de ces figurines pour faire connaître

au monde entier les inventions de l'élégance parisienne

; les gravures de mode remplacèrent les poupées. Mais

il est curieux de rappeler qu'au début de la guerre, à

la fin de 1914, alors que beaucoup de journaux de modes avaient suspendu

leur publication, on songea à se servir des poupées comme

au temps passé, pour faire connaître la mode nouvelle à

l'étranger.

Plus de sept cents poupées furent mises à la disposition

d'un groupe de midinettes réunies dans une salle de la Bourse

du Travail. Les grands magasins envoyèrent de la lingerie, des

étoffes. Et bientôt les poupées, transformées

en élégantes Parisiennes mises à la dernière

mode, purent être expédiées aux destinations choisies.

Cinq cents partirent en Amérique, deux cents à Londres.

Et les gracieuses figurines portèrent ainsi à l'étranger

la preuve que, même en temps de guerre, la France restait toujours

la patrie de l'élégance et du bon goût.

***

N'était-il point pénible de constater, en ces dernières

années que cette suprématie dans l'industrie du jouet

en général et de la poupée en particulier qui nous

avait appartenu si longtemps, nous échappait, et que la grossière

camelote d'outre-Rhin triomphait, jusque chez mous, de l'art de nos

bimbelotiers et de nos poupetiers ?

Déjà, dans les dernières années du XIXe

siècle, l'importation en France des jouets et articles dits de

Paris venant d'Allemagne avait pris des proportions inquiétantes.

Elle ne fit qu'augmenter dans les premières années du

XXe, jusqu'à ce qu'éclatât la guerre.

Empruntons à ce sujet quelques chiffres à un économiste,

M. Max Dutray :

« En 1901, dit-il, nous importions d'Allemagne 1.150.203 kilos

de jeux, jouets et autres articles de bimbeloterie. En 1910, nous avons

acheté au même pays 1.871.200 kilos de ces articles, soit

une une augmentation de 720.997 kilos, soit un accroissement de 62 p.

100 en dix ans. En calculant ces quantités au moyen des taux

d'évaluation fixés pour les années 1901 et 1910,

nous obtenons pour l'année 1901 une valeur d'importations d'articles

de bimbeloterie de 8.096.294 fr., et pour 1910 13.038.150 fr... »

Passons à l'article de Paris : c'était bien pis encore

:

Alors qu'en 1901 nous n'importions que 122.860 kilos de bijouterie en

métaux communs, en 1910 les quantités reçues d'Allemagne

ne s'élevaient pas à moins de 272.800 kilos. C'est donc,

en l'espace de dix années, un accroissement de 149.940 kilos,

ou de 122 p 100. En calculant la, valeur de ces articles sur les mêmes

bases que les jouets, nous obtenons 1.627.895 fr. d'importations pour

1901 et 33.545.000 fr.. pour 1910. »

L'économiste concluait de ces chiffres que c'était le

commerce allemand qui profitait surtout de notre générosité

de fin d'année. « Ce que le Bonhomme Noël place dans

les souliers des petits enfants de France, observait-il non sans amertume,

ce sont surtout des jeux, jouets et articles de Paris fabriqués

en Allemagne. »

Pour nous inonder ainsi de leurs produits, les fabricants allemands

usaient d'un moyen qui nos lois douanières favorisaient : Ils

expédiaient leurs jouets et leurs articles de Paris à

demi-façonnés, de manière à bénéficier

à l'entrée du tarif réduit des matières

premières. Un industriel, Allemand d'origine, établi en

France, les recevait et les achevait. Comme la main-d'oeuvre et les

matières premières étaient moins chères

en Allemagne que chez nous, et comme, d'autre part, l'objet allemand

n'avait payé, pour entrer en france qu'un infime droit de douane,

il en résultait qu'on pouvait vendre ici le jouet allemand à

des prix défiant la concurrence française.

La conséquence de ceci, c'est que, tandis qu'il y a trente ou

quarante ans, le chiffre de notre exportation en jouets était

trois fois supérieur celui de l'importation, c'est le contraire

qui se produisait en ces dernières années, et l'importation

dépassait considérablement l'exportation.

En Allemagne contrairement à ce qui se passait chez nous, les

lois douanières protégeaient singulièrement l'industrie

du jouet.

Il y a quelques années une personne que je connais envoya aux

fillettes d'un ses amis établi en Lorraine allemande, un petit

colis contenant quelques joujoux et articles de Paris. Il y en avait

exactement pour une valeur de 26 francs. Savez-vous combien la douane

allemande exigea de droits d'entrée pour ce petit colis déclaré

comme « jouets d'enfants » - Quatorze francs quatre-vingt-dix-sept

centimes !... C'est-à-dire près de soixante p. cent de

la valeur des objets transportés.

L'industrie de Nuremberg était bien défendue, comme vous

voyez, à la frontière boche.

***

Elle était aussi singulièrement protégée

et favorisée en Allemagne.

Les Allemands, pour assurer et développer leur fabrication avaient

créé à Sonnenberg une école industrielle

destinée spécialement à l'enseignement de toutes

les parties de la fabrication du jouet. Cette institution, fondée

en 1883 par les commerçants de Sonnenberg, jouissait d'une double

subvention du gouvernement et de la municipalité.

Chez nous, rien de pareil : des tarifs douaniers favorables à

l'importation étrangère ; des tarifs de transport défavorables,

à notre propre exportation. L'industrie du jouet français

et de l'article de Paris ne pouvait résister à un pareil

traitement. L'année qui précéda la guerre, plus

de 80% des jouets jetés sur le marché étaient d'origine

allemandes. La France qui avait encore, il y a une dizaine d'années

sept ou huit fabriques de têtes de poupées, n'en possédait

plus une seule. Les têtes, les bras, les corps des poupées,

tout était fait en Allemagne. Seules, les poupées de luxe

étaient encore habillées à Paris. Les Allemands,

sur ce point, seulement, avaient renoncé à nous faire

concurrence. Ils s'étaient rendu compte que nulle part au monde

on n'eût su attifer avec autant de « chic » les petites

figurines qui font la joie et l'émerveillement des fillettes.

L'ouvrière française était toujours heureusement,

la première en son art, et, par cet art, les poupées gardaient

du moins quelque chose de réellement français, quelque

chose que l'étranger ne pouvait nous ravir et ne nous ravira

jamais : la grâce, l'élégance et le bon goût.

Pour le reste, les Boches triomphaient, et pour assurer ce triomphe,

ils ne se privaient pas de plagier. Ils nous pillaient à loisir.

Prenant sans scrupules les modèles de jouets imaginés

par nos fabricants, ils les fabriquaient à la diable pour les

lancer sur les marchés de l'étranger. C'était plus

mal fait, mais c'était moins cher ; et ils vendaient.

Tous nos jouets parisiens remarqués au concours Lépine

étaient copiés par eux et fabriqués ensuite par,

des maisons allemandes en dépit des brevets protecteurs.

Parfois, cependant, ils tiraient quelque chose de leur fonds ; et, alors,

on voyait de belles horreurs.

Vous souvient-il de ces poupées aux grosses têtes et aux

gros yeux en boule qu'on vit il y a quelques années, apparaître

aux devantures des marchands ? C'était des poupées importées

d'Allemagne. Si l'on n'avait su qu'elles venaient de par delà

le Rhin, leur laideur eût immédiatement décelé

cette origine.

Les gens capables de fabriquer de telles horreurs témoignaient,

en effet, du goût le plus teuton qui se pût imaginer.

Les poupées avaient la prétention d'être drôles.

Oui, ces laideurs étaient faites dans le but d'amuser les enfants.

La vérité, c'est qu'elles les effrayaient. Ces yeux énormes

donnaient à ces figures des expressions de cauchemar et le premier

sentiment des petites filles, en les regardant, était un sentiment

de répulsion et de peur.

Quelle sottise que de déformer le visage des poupées !

Une pareille idée ne pouvait naître dans des cervelles

allemandes.

La poupée, loin d'avoir une figure de monstre, doit être

parée de toutes les grâces et de toutes les séductions.

Dans l'imagination de la petite fille, la poupée est son enfant.

Comment l'aimera-t-elle, comment la considérera-t-elle comme

sa fille, si la poupée a une figure affreuse et de gros yeux

en boule de loto ?

Nous sommes aujourd'hui de toutes ces horreurs, de toutes ces hideuses

camelotes de l'industrie allemande. La guerre finie, surveillons nos

frontières pour les empêcher de revenir. Protégeons

surtout nos inventeurs, nos fabricants. Faisons revivre cette industrie

du jouet jadis si française par l'ingéniosité et

par la grâce. Le jouet joue son rôle dans l'éducation

de l'enfance. Il faut que 1e jouet des petits enfants de France soit

un jouet français.

Ernest Laut

Le Petit Journal illustré du 31 décembre 1916