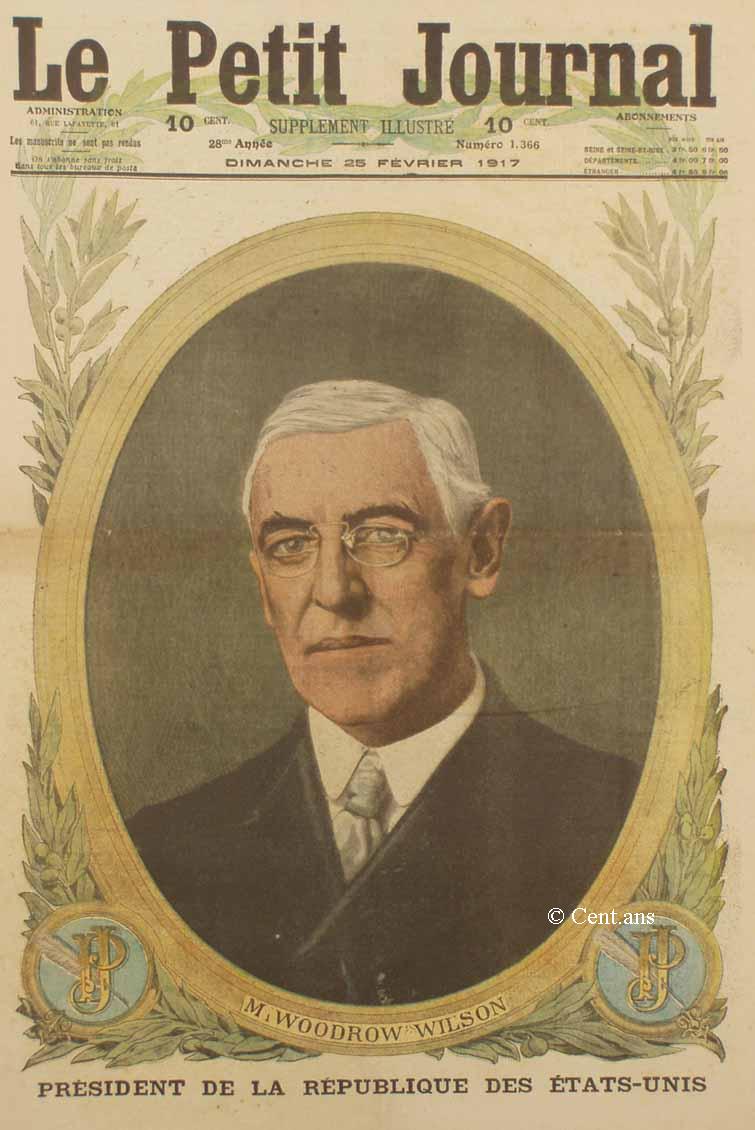

M. WOODROW WILSON

Président de la République des États-Unis

Le Président Wilson, dont l'attitude

énergique en face de l'Allemagne a recueilli approbation du monde

civilisé, est né le 28 décembre 1855 à Staunton,

en Virginie où son père était pasteur.

Après avoir fait d'excellentes études de droit, il s'établit

avocat à Atlanta. En 1888, il était nommé professeur

d'économie politique à la Wesleyan University. Deux ans

plus tard, il passait à l'université de Princeton ; et,

en 1902, on le choisissait comme président de cette université.

Entre temps, M. Wilson avait publié divers ouvrages qui avaient

attiré l'attention sur son nom : notamment un traité de

Science politique qui est devenu un manuel classique aux Etats-Unis,

et une Histoire du peuple américain, également très

populaire.

L'un des Français qui connaissent le mieux les homme et les choses

de l'Amérique contemporaine, notre excellent collaborateur François

de Tessan, à qui nous empruntons maints éléments

de cette notice, observe que c'est à partir de ce moment que

M. Wilson se lança réellement dans la vie active.

« Il connut, dit-il, des heures décisives pour sa carrière

d'homme public. En effet, il fut amené à répandre

parmi les étudiants confiés à sa garde les principes

démocratiques qu'ils méconnaissaient. Sa première

tentative consista à briser ces clubs de jeunes millionnaires

qui constituaient autant de petites chapelles. Contre ces tendances

de l'aristocratie ploutocratique il protesta de toutes ses forces. «

Laisserons-nous ces influences qui maintenant dominent notre vie commerciale

s'emparer de nos collèges ? s'écria-t-il avec indignation.

La grande voix de l'Amérique ne vient pas des temples du savoir.

Elle arrive comme un murmure des collines et des bois, des fermes, des

usines, des moulins. En se propageant, elle gagne en volume jusqu'à

ce qu'elle atteigne la demeure des hommes du peuple...»

Et il ajoutait :

« Toute mon énergie je l'emploierai désormais à

la régénération de l'esprit démocratique

dans la jeunesse. »

M. Woodrow Wilson tint parole et il réussit. Sa propagande démocratique

triompha. En 1910, les électeurs de New-Jersey l'élurent

gouverneur. Bientôt on commença à parler de lui

pour la présidence.

En 1912, il fut élu a plus haute magistrature du pays.

« II arrivait au pouvoir, dit encore M. de Tessan, avec la confiance

générale, confiance justifiée par par son intégrité,

sa distinction intellectuelle et l'étendue de

connaissances juridiques. M. Wilson est un maître de la prose

anglaise ; il a le style fleuri d'expressions délicates, de sentences

émouvantes ; il conte aussi l'anecdocte d'une façon charmante

et fait les délices de ses amis dans l'intimité.

» Il a, ajoute son biographe, une tête très anglo-saxonne,

longue, osseuse, dont la mâchoire est très prononcée.

Ses yeux gris pétillent derrière les lorgnons avec malice

et son sourire découvre une denture tout à fait britannique.

M. Woodrow Wilson avoue qu'il n'a rien de la beauté classique.

»

Et M. de Tessan reproduit quelques vers empreints d'humour que M.Wilson

a écrits sur lui-même.

En voici la traduction :

« Certes, en fait de beauté je ne suis pas une étoile

« Il y en a d'autres plus beaux et de beaucoup

« Mais de ma figure je ne me soucie guère,

« Car je suis derrière elle.

« Ce sont les gens qui sont en face de moi qui peuvent être

émus. ,

Et, en effet, les Allemands qui se trouvent en ce moment en face de

M. Wilson doivent être quelque peu émus.

VARIÉTÉ

Les Américains et la France

Tout homme a deux patries... - Le testament de Washington. - Ce qu'on pensait de nous en Amérique. - Un voeu de Théodore Roosevelt.

C'est un grand Américain, le diplomate Thomas Jefferson, qui

a dit cette parole demeurée célèbre, et qui fut

même traduite en vers par un de nos poètes :

« Tout homme a deux patries, la sienne et la France. »

Or, quand il parlait de la France, Jefferson en parlait en connaissance

de cause. Il avait succédé à Franklin comme représentant

des États-Unis à Paris, et il avait pu, au cours d'un

séjour de cinq années - de 1784 à 1789 - dans notre

pays, apprécier les beautés de la France et les vertus

de l'âme française.

En quittant Paris pour retourner en Amérique, Jefferson complétait

la pensée qu'il avait si éloquemment exprimée dans

sa phrase célèbre par une lettre qui eut alors un grand

retentissement :

« Je ne puis quitter ce grand et bon pays, écrivait-il,

sans exprimer ma conviction de la supériorité du caractère

de ses habitants sur celui des autres nations de la terre. Je n'ai jamais

connu de peuple qui eût plus de bienveillance et fût plus

capable de chaleur et de dévouement dans ses amitiés intimes.

La supériorité des Français dans les sciences,

la facilité et la vivacité de leur conversation donnent

à leur société un charme qu'on ne peut trouver

ailleurs. »

Ces sentiments de Jefferson pour la France, on les retrouve chez tous

les Américains qui, depuis la fin du XVIIIe siècle, se

sont donné la peine de bien voir notre pays, de l'étudier,

d'en pénétrer la civilisation et les moeurs, sans se laisser

influencer par les préjugés absurdes et injurieux que

la propagande allemande n'a cessé de répandre contre nous

par delà l'Océan.

Peu d'années après le retour de Jefferson aux États-Unis,

les sympathies pour la France s'étaient tellement accrues chez

le peuple américain qu'elles faillirent l'entraîner dans

la guerre et le porter au secours de notre pays.

En 1792, lorsque les démocrates américains apprirent que

la monarchie française était renversée, et que

la France s'était constituée en république, leurs

sympathies pour notre pays ne connurent plus de bornes. La guerre que

les puissances absolutistes de l'Europe avaient déclarée

à la France apparut à leurs yeux comme une croisade impie

dirigée contre la liberté humaine et contre tous les gouvernements

libres de la terre. La cause des États-Unis leur parut engagée

dans cette guerre ; il leur semblait que leur indépendance dépendait

de son issue. La coalition contre la France était aussi une coalition

contre l'Amérique, et si le despotisme triomphait en Europe,

qui pouvait garantir qu'il ne chercherait pas un jour à s'établir

dans le Nouveau Monde ? Tel était le sentiment populaire aux

États-Unis. Et si le gouvernement auquel l'existence de la république

en France apparaissait comme une chose impossible ou tout au moins éphémère,

n'avait pas résiste à l'entraînement populaire,

on eût vu la république des États Unis venir au

secours de sa jeune soeur la république française.

Déjà, des armements de corsaires s'étaient préparés

dans quelques ports de l'Union. Mais Washington en fut promptement informé.

Il prit des mesures énergiques et rapides pour réfréner

ces velléités combatives.

Une proclamation fut adressée au peuple américain, interdisant

aux citoyens de prendre une part quelconque aux hostilités maritimes,

les avertissant de ne porter à aucun des belligérants

les articles définis contrebande de guerre et leur enjoignant

de s'abstenir de tout acte incompatible avec les devoirs d'une nation

amie.

Cette proclamation est restée la base du système de neutralité

absolue dont le gouvernement américain ne s'est jamais départi

dans les grandes luttes qui, depuis lors, ont bouleversé l'Europe.

On sait, en effet, que la conduite politique des États-Unis,

vis-à-vis des nations de l'Europe, a été tracée

par Washington dans ses adieux au peuple américain, adieux qu'il

publia au moment de quitter pour toujours la direction des affaires

de la république.

« Notre grande règle de conduite vis-à-vis des nations

étrangères, dit ce document, ou plutôt ce testament,

consiste, en étendant nos relations commerciales avec elles,

d'avoir le moins possible de rapports politiques avec leurs gouvernements

respectifs. L'Europe a des intérêts d'ancienne date qui

ne nous touchent qu'à un faible degré. Elle doit, dès

lors, être engagée fréquemment dans des controverses

ou des querelles dont la cause est étrangère à

nos affaires. Il ne serait pas sage, par conséquent, de nous

laisser entraîner par des liens artificiels dans des collisions

résultant de ses haines et de ses antipathies.

» Notre position insulaire et éloignée nous permet

de suivre une marche différente. Pourquoi alors abandonner les

avantages d'une position exceptionnelle ? Pourquoi irions-nous nous

placer sur un terrain étranger ? Pourquoi irions-nous risquer

notre avenir dans les différends de l'Europe et mettre notre

paix et notre prospérité à la merci des caprices,

des rivalités, et de l'ambition des nations de l'ancien monde

? »

Tels sont les conseils d'abstention systématique donnés

par celui qui fut le premier président de la République

américaine, conseils qui sont devenus la base de la politique

étrangère de tous ses successeurs. Tout en nous témoignant

ses sympathies de la façon la plus effective chaque fois que

la France était engagée dans un conflit, l'Amérique

les a suivis strictement, ces conseils de Washington ; mais le grand

Américain n'avait pas prévu l'Allemagne, son orgueil,

ses brutalités, son mépris du droit des gens, et la nécessité

pour l'Amérique de se joindre aux nations alliées contre

le Boche, afin de sauvegarder ses intérêts économiques

en même temps que pour assurer le triomphe de la civilisation

et du droit.

S'il eût prévu l'Allemagne, Washington eût apporté

quelques restrictions à sa thèse d'abstention politique,

et, président des États-Unis à l'heure actuelle,

il est certain que le grand politique, le glorieux général

qui fit l'indépendance américaine, n'agirait pas autrement

que ne le fait son successeur à la présidence des Etats-Unis

: le président Wilson.

***

Je ne vais pas passer en revue ici tous les témoignages de sympathie

que l'Amérique et les Américains donnèrent à

la France au cours des cent trente-quatre ans qui nous séparent

de la fondation de la république des États-Unis. Il y

faudrait des volumes,

Cette sympathie a pour point de départ, dans le passé

lointain, le plus noble sentiment : la reconnaissance.

Un des Français qui ont le mieux étudié l'Amérique,

M. André Tardieu, l'a observé :

« Dans l'amitié des Américains pour notre pays,

dit-il, l'histoire garde une part prépondérante. Les États-Unis

sont un pays de tradition. Et la tradition américaine est, à

sa racine, une tradition française... Le sentiment français

existe en Amérique. Et les manifestations dont il a été

l'origine ne l'ont pas épuisé. Les statues de La Fayette

et de Rochambeau qui se dressent en face de la Maison Blanche, leurs

portraits placés au Capitole dans la salle des séances,

à droite et à gauche du président, ne sont pas

de simples « marques extérieures » d'attachement.

Cet attachement survit dans les cœurs, Et l'on ne peut pas ne pas

être frappé de l'unanime spontanéité avec

laquelle il s'exprime... »

En dépit des progrès de l'émigration allemande

aux États-Unis, malgré la propagande anti-française

organisée par les Boche, dans le Nouveau Monde, cet attachement

a survécu en effet.

Et, cependant, les campagnes menées par nos ennemis, les maladresses

commises par nous-mêmes eussent pu le compromettre. L'Allemagne,

aux États-Unis, comme partout ailleurs, représentait la

France comme une nation abâtardie, et cette campagne de diffamation

ne fut pas sans effet. Nos compatriotes qui, en ces dernières

années, visitèrent l'Amérique et étudièrent

les sentiments des Américains à l'égard de la France

constatèrent souvent que ce qu'ils admiraient en nous ce n'était

plus notre force, comme au temps de Washington, mais notre charme.

M. Tardieu, notamment, l'a fort bien observé :

« Ce que les Américains admirent en nous en ce début

de siècle, dit-il, ce ne sont pas nos vertus, ce sont nos agréments

; ce n'est ni notre politique ni notre capacité d'agir, ni notre

faculté d'expansion, c'est notre élégance, notre

goût, nos modes, notre littérature et notre art.... Nous

exerçons sur eux un vif attrait, mais nous manquons de prestige

et d'autorité.

Et il ajoute :

» Pour avoir, en 1871, subi la loi de l'étranger, nous

sommes demeurés suspects d'anémie nationale aux yeux des

Américains. Seule l'affirmation énergique de notre vitalité

comme peuple est de nature à rétablir notre crédit

moral à son niveau d'autrefois. »

Or, cette affirmation, la France l'a donnée dans la présente

guerre, et l'Amérique sait maintenant que la grâce n'est

point la seule vertu que la France d'aujourd'hui ait hérité

de la France du passé.

Au surplus, les Américains qui ont vécu chez nous de notre

vie française, pénétré dans nos foyers et

étudié nos moeurs avec sincérité ne s'y

sont pas trompés.

Un éminent professeur américain, M. Harry Van Dyke, qui

fit, il y a quelques années, une série de conférences

à la Sorbonne, disait, en nous quittant :

« J'ai appris que Paris n'est pas la ville de loisirs et de danse

perpétuelle que l'on imagine parfois à l'étranger

; aussi bien dans l'industrie, le commerce, la finance que dans l'art,

la littérature et l'enseignement, j'ai rencontré les personnes

les plus actives. On travaille, on travaille beaucoup à Paris.

Le labeur y est énorme quoique discret. Et cela est bien fait

pour surprendre ceux qui ne se font une idée de Paris que par

la légende... J'en ai été surpris moi-même

...»

Ah ! la légende ! ... la légende du Français léger,

de la France oisive, du Paris jouisseur, quel tort elle nous a fait

à l'étranger !... La propagande de nos ennemis n'a pas

peu contribué à la répandre ; mais il faut bien

reconnaître, que si elle s'est si facilement établie, il

y a aussi un peu de notre faute. Ce ne sont pas toujours les meilleurs

produits de notre pays que nous avons exportés ; et certains

romans scandaleux, certaines pièces morbides que notre snobisme

nous faisait admirer, n'auraient jamais dû franchir nos frontières.

C'est sur ces romans, c'est sur ces pièces qu'on nous a jugés.

On a cru que les uns et les autres étaient le reflet de nos moeurs,

et on nous en a moins estimés.

Il y a quelques années, une de nos plus célèbres

actrices porta en Amérique tout un répertoire de ces pièces

malsaines. Quand elle eut fini sa tournée, un Français

de là-bas disait : « Cette femme, avec les pièces

qu'elle a jouées, a détruit en quelques jours tous les

efforts que nous avons faits depuis vingt ans pour exalter la France

dans l'esprit des Américains. »

Il est vrai que les Américains venus chez nous ont bien vite

constaté que rien n'était plus injuste que de nous juger

sur cette déplorable littérature. ? Je ne citerai à

ce propos qu'une seule opinion, celle d'un célèbre professeur

des États-Unis, M. Barrett Wendel qui a écrit sur la France

tout un livre.

M. Barrett Wendel a rendu justice surtout à la femme française

et au charme du foyer français.

« En France, dit-il, l'amour des parents pour leurs enfants et

réciproquement, est au-dessus de toute discussion possible. Il

est si fervent, en vérité, que seule la crainte de paraître

odieux empêche de dire qu'il est plus fort, plus profond, plus

spontané que partout ailleurs. »

Tous les Américains, il est vrai, ne peuvent venir chez nous,

mais réjouissons-nous de constater qu'ils y viennent d'année

en année plus nombreux, et que, même pendant la guerre,

ils n'ont pas cessé d'y venir.

En dépit des efforts faits par les Boches pour amener les «

Transatlantiques » à Berlin, ceux-ci ont toujours préféré

Paris. Sur les trois cent mille Américains qui, bon an mal an,

avant la guerre, traversaient annuellement l'Atlantique, le plus grand

nombre était attiré en Europe par le désir de voir

Paris et notre Côte d'Azur. Soyez sûrs qu'avant connu la

France tous ces voyageurs étaient désormais pour nous

autant d'amis.

Depuis l'époque ou éclata le cataclysme qui bouleverse

l'Europe, les témoignages de cette amitié se sont multipliés.

Sous le titre de Voix américaines, Berger-Levrault a

rempli quatre volumes des éloges que les Américains qui

nous ont vus à l'oeuvre ont faits de notre peuple et de nos soldats.

Ceux-là mêmes qui avaient cru à l'absurde légende

de l'abaissement de la France, ceux-là surtout ont répudié

leur erreur avec éclat.

« On ne doit pas parler, disait l'un d'eux, d'une renaissance

de la France : la guerre a simplement, révélé la

France telle qu'elle est. »

***

Il y a sept ans, au mois d'avril 1910, l'ex-président

Roosevelt vint faire à Paris; une conférence qu'il terminait

ainsi :

« Et maintenant, mes hôtes, un mot en vous quittant. Vous

et moi appartenons aux deux seules Républiques ayant rang parmi

les grandes puissances du globe. L'ancienne, amitié entre la

France et les États-Unis a été, dans son ensemble,

une amitié sincère et désintéressée.

Une calamité chez vous serait une douleur chez nous. Mais ce

serait plus encore. Dans la bouillonnante tourmente qu'offre l'histoire

de l'humanité, quelques nations brillent par la possession d'une

certaine force ou d'un certain charme ou de quelque don spécial

de beauté, sagesse ou puissance qui les place à jamais

parmi les guides du genre humain. La France est une de ces nations.

Le monde entier souffrirait de sa perte. Il est certaines leçons

d'éclat et de vaillance généreuse qu'elle sait

mieux donner qu'aucune autre des nations soeurs... Vous avez un grand

passé. Je suis convaincra que vous avez un grand avenir. Puissiez-vous

longtemps agir en fiers citoyens d'une nation à qui revient l'un

des premiers rôles dans l'enseignement et le perfectionnement

de l'humanité ! »

Tel était le voeu d'un grand citoyen américain. Nos amis

d'Amérique peuvent constater aujourd'hui que les citoyens français

l'ont pleinement réalisé.

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré du 25 février 1917