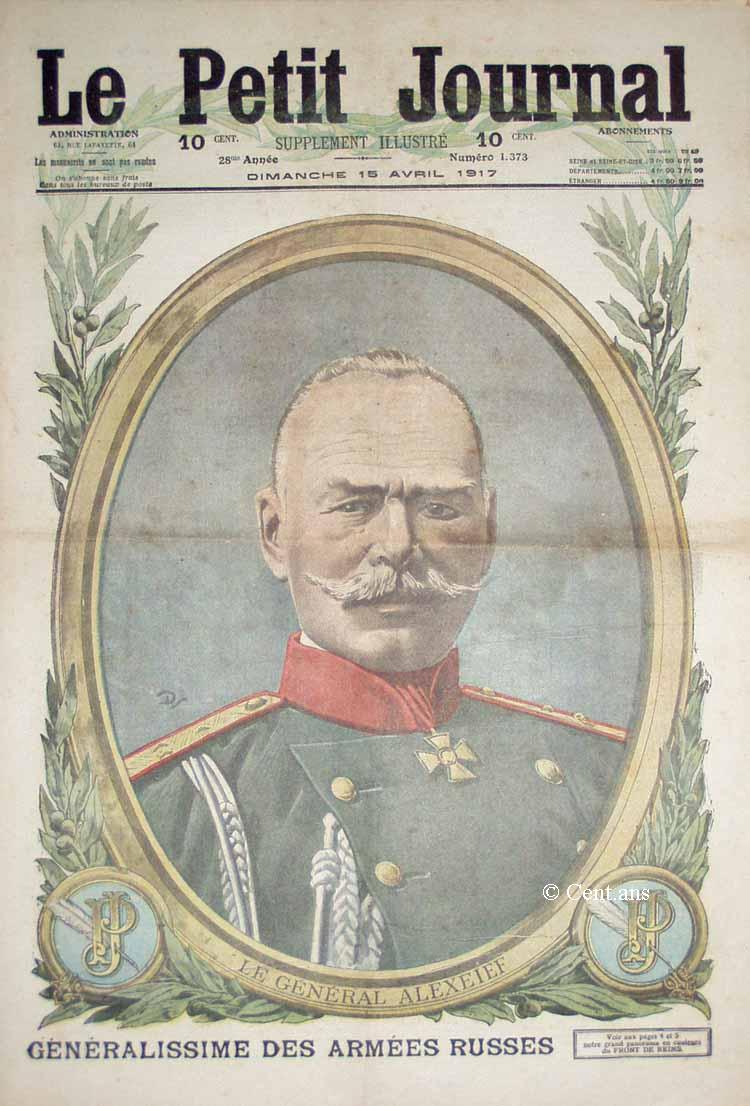

LE GÉNÉRAL ALEXEIEF

Généralissime des armées russes

On sait que le général Alexeief,

chef d'état-major des armées russes, a été

désigné par le gouvernement provisoire comme généralissime.

« L'opinion française, dit un de nos plus éminents

critiques militaires, connaît la haut-valeur du général

Alexeief. Elle n'a pas oublié dans quelles conditions critiques

ce chef est entré en scène.

» C'était aux heures les plus sombres de l'été1915.

Varsovie, Brest-Litovsk, Kovno étaient tombées. Vilna

allait succomber. Riga était menacée. Quelques centaines

de mille hommes démunis d'armes et de munitions opposaient à

l'invasion la barrière d'héroïques sacrifices. A

ce moment critique, le tsar vint se placer à la tête de

ses troupes et désigna pour le suppléer dans les fonctions

de généralissime effectif, le général Alexeief.

» L'arrêt de l'offensive d'Hindenburg a été

le premier résultat singulièrement réconfortant

de cette collaboration. Puis, après un hiver de laborieux efforts

réparateur, vinrent les jours glorieux de l'attaque de Broussiloff,

avec la conquête de la Bukovine et 600.000 prisonniers. Il n'a,

certes, pas tenu au chef du grand état-major russe que cette

brillante opération n'eût un autre lendemain que l'épreuve

Roumaine.

» - A la fin de janvier 1917, on apprenait que le général

Alexeief était obligé de prendre repos prolongé

pour raisons de santé.

Le 10 mars, remis de ses fatigues, il reprenait ses fonctions.

Partisan dévoué du nouveau régime, le général

Alexeief s'efforce de substituer une discipline raisonnée à

la discipline automatique de l'ancien régime.

Il est décidé à pousser vigoureusement les opérations

jusqu'à la victoire définitive.

Ajoutons que la popularité du général Alexeief

est considérable dans l'armée russe et son choix comme

généralissime a été accueilli partout avec

le plus vif enthousiasme.

VARIÉTÉ

La “ société des Nations ”

Projets de paix perpétuelle. - Pacifistes d'autrefois. - L'abbé de Saint-Pierre. - L'Allemagne en 1806. - Henri IV pacifiste. - L'apologue de la fouine et du hérisson.

Les extrêmes se touchent : c'est généralement

après les grandes guerres qui désolèrent le monde

que se firent jour les espérances de paix universelle.

Nous sommes même, cette fois, plus pressés que ne le furent

nos aïeux ; la guerre n'est pas encore finie, et déjà

l'on nous parle de la « Société des Nations »,

de l'entente universelle pour éviter le retour de pareils cataclysmes

; et les prophètes de l'arbitrage international, les rêveurs

de la fraternité humaine dont le canon a, depuis trois ans bientôt,

interrompu les discours, commencent à retrouver la voix.

On a évoqué récemment à ce propos une figure

douceâtre et falote, celle du bon abbé de Saint-Pierre,

l'auteur du Projet de paix perpétuelle, qu'un socialiste

de marque confondait plaisamment l'autre jour avec l'auteur de Paul

et Virginie.

Or, l'abbé de Saint-Pierre ne fut pas le premier qui caressa

cette généreuse utopie de la fraternité des peuples.

M, Vesnitch, ministre de Serbie à Paris, qui est un fin lettré

et connaît le passé de la France mieux que beaucoup de

Français, a naguère exhumé les noms de deux précurseurs

qui abordèrent, l'un à l'aurore du XIVe siècle,

l'autre au commencement du XVIIe, le problème du maintien de

la paix générale et de l'arbitrage international.

Le premier se nommait Pierre Dubois. Il était avocat à

Coutances. Député aux Etats-Généraux, il

rédige un long mémoire qu'il présente à

Philippe-le-Bel, et dans lequel il propose ses combinaisons politique,

judiciaires et autres pour assurer l'entente, entre les peuples par

l'établissement d'un véritable congrès de la paix.

« Les siècles, dit M. Vesnitch, ont pu changer des détails

dans les idées de Pierre Dubois, mais les grandes lignes sont

restées debout ; certaines dispositions sur l'arbitrage international

et sur sa procédure, arrêtées par les conférences

de La Haye, rappellent les projets de ce « publiciste »

du XIVe siècle presque textuellement. »

Il faut croire, cependant, que notre homme ne prenait pas ses idées

très au sérieux, car il avait intitulé son travail

: Les « rêves » d'un homme de bien.

Le second précurseur a nom Emeric Cruci, né en 1590, mort

en 1648.

Celui-ci a exposé ses idées dans un livre; le Nouveau

Cynée, et synthétise son oeuvre dans sa préface.

Sans se préoccuper des guerriers, qui l'appelleront par mépris

« homme de plume et d'écritoire », il propose une

chose : « non seulement possible, dit-il, mais aussi de laquelle

les anciens ont eu l'expérience. Sous l'empire d'Auguste, toutes

les nations étaient pacifiées... Qui nous empêche

d'espérer un bien dont les siècles passés ont joui

? Je crois qu'il n'y a rien de si facile que cette affaire, si les princes

chrétiens la veulent entreprendre. Il ne faut pas dire que les

propositions qui se font de la paix universelle sont chimériques

et mal fondées. »

Hélas ! les princes chrétiens ne voulurent pas écouter

la voix du candide pacifiste et leurs peuples continuèrent à

se massacrer.

Cela n'empêcha pas qu'un siècle plus tard, au lendemain

des grandes guerres de Louis XIV, au lendemain de Denain, apparut un

nouveau projet de paix perpétuelle. C'était l'oeuvre d'un

doux ecclésiastique, l'abbé de Saint-Pierre. Saint-Simon

disait de lui : « Il avait de l'esprit, des lettres et des chimères.

»

Il avait surtout des chimères, notamment celle de faire régner

la paix dans le monde. Ayant accompagné le cardinal de Polignac

au congrès d'Utrecht, il conçut là l'idée

de son Projet de paix perpétuelle. Et, l'année

suivante, il publia son oeuvre tendant à la création d'un

sénat ou tribunal arbitral européen qui réglerait

toutes les difficultés entre les peuples sans effusion de sang.

Cela fait, il s'en fut trouver les ministres avec l'espoir de leur faire

adopter ses projets. Le pauvre pacifiste fut assez mal accueilli. «

Vous avez oublié un article essentiel, lui dit le cardinal Fleury,

alors premier ministre, celui d'envoyer des missionnaires pour toucher

le coeur des princes et leur persuader d'entrer dans vos vues. »

Le cardinal Dubois ne le prit par plus au sérieux. Il se contenta

de dire de son ouvrage ce que le pacifiste du temps de Philippe-le-Bel

avait dit du sien : « Ce

sont les rêves d'un homme de bien. »

Cependant, le bon abbé ne se décourageait pas. Il avait

conscience d'avoir fait une grande oeuvre, et il le proclamait avec

un orgueil naïf qui ferait sourire si l'auteur n'apparaissait pas

profondément convaincu.

« Comme jamais, écrit-il, projet plus grand, plus beau

ni plus utile n'occupa l'esprit humain que celui d'une paix perpétuelle

et universelle entre tous les peuples de l'Europe, jamais auteur ne

mérita mieux l'attention du public que celui qui propose les

moyens pour mettre ce projet à exécution... »

Malheureusement, le bon pacifiste ne semble pas avoir trouvé

meilleur accueil auprès du public qu'auprès des ministres.

Ses généreuses utopies n'eurent guère d'écho.

Il s'en consola en cultivant son idée fixe pour sa joie intime

et personnelle.

« Je vais voir du moins en idée, écrit-il, les hommes

s'unir et s'aimer ; je vais penser à une douce et paisible société

de frères, vivant dans une concorde éternelle, tous conduits

par les mêmes maximes, tous heureux du bonheur commun ; et, réalisant

en moi-même un tableau si touchant, l'image d'une félicité

qui n'est point m'en fera goûter quelques instants une véritable.

»

Comme quoi, vous le voyez, le digne abbé n'était point

tout à fait dupe de sa chimère. Caresser son utopie suffisait

à ce pacifiste d'autrefois. C'est bien dommage que les pacifistes

d'avant la guerre ne se soient pas toujours contentés à

si bon compte.

***

Les théories pacifistes ne sont pas incompatibles avec l'esprit

terroriste. Nos anarchistes d'avant-guerre étaient tous des amis

de l'humanité. Robespierre l'avait été avant eux.

Le 15 mai 1790, il propose à l'Assemblée Constituante

de déclarer que « la nation française, contente

d'être libre, ne veut s'engager dans aucune guerre et veut vivre

avec toutes les nations dans cette fraternité qu'avait commandée

la nature ». Pétion et d'autres pacifistes renchérissent

et réclament le désarmement.

En vain Mirabeau intervient de sa voix de tonnerre : « La paix

perpétuelle, s'écrie-t-il, est un rêve, et un rêve

dangereux s'il entraîne la France à désarmer devant

une Europe en armes... » L'Assemblée vote cependant la

motion de Robespierre.

Dès lors une campagne de désorganisation nationale s'engage.

Mais, deux ans plus tard la guerre éclate ; et, malgré

la campagne des pacifistes, la France entière se lève

dans un admirable élan de patriotisme.

Alors, comme aujourd'hui, les événements démontrèrent

que la propagande des internationalistes n'avait pas entamé l'âme

du peuple.

II eut curieux de constater que cette démoralisation par l'antimilitarisme

et la propagande pacifiste, ce fut la Prusse qui, de toutes les nations

d'Europe, la subit le plus profondément et en supporta naguère

les plus cruelles conséquences.

Ouvrez le célèbre ouvrage sur la guerre et la stratégie,

de Clausewitz, le fameux écrivain militaire allemand, vous y

lirez ceci sur l'état d'esprit de la Prusse aux

environs de 1806:

« On ne songeait alors, dit Clausewitz, qu'au bonheur universel,

à la paix éternelle, à la fraternité des

peuples... Le sentiment national avait disparu, et, avec lui, les passions

solides et saines, le feu sacré et l'amour violent de la patrie.

Le dilettantisme spirituel avait tué le sens pratique... »

Le résultat de cette mentalité pacifiste, vous le connaissez

: ce fut Iéna et la conquête de la Prusse par les armées

françaises.

La leçon fut rude aux Boches d'alors. Mais ce peuple a de la

mémoire et de la rancune. Il nous a prouvé, en 1870 et

aujourd'hui, qu'il ne l'avait point oubliée...

Chez nous, cependant, après la période guerrière

de l'empire, après les campagnes d'Algérie, sous Louis-Philippe,

la généreuse mais dangereuse utopie de la paix universelle

renaissait à la faveur du mouvement démocratique de 1848.

Comme au temps de l'Assemblés Constituante, on tente de répandre

dans les masses la croyance en la fraternité des nations. On

chante

Les peuples sont pour nous des frères.

Les poètes se font l'écho de ces idées humanitaires. Lamartine écrit cette fameuse Marseillaise de la Paix que l'antipatrotisme a tant exploitée depuis :

Et pourquoi nous haïr et mettre entre les

races

Ces bornes ou ces eaux qu'abhorre l'oeil de Dieu...

L'égoïsme et la haine ont seuls une

patrie,

La fraternité n'en a pas.

Victor Hugo flétrit la guerre. Les philosophes, toujours prêts

à prendre leurs rêveries pour des réalités,

la déclarent désormais impossible.

« La guerre, proclame Proudhon, est arrivée à la

fin de son oeuvre, et la parole est à l'économie politique

et à la paix...

Les hommes sont petits : il dépend d'eux, jusqu'à un certain

point, de troubler le cours des choses... L'humanité seule est

grande ; elle est infaillible. Or je crois pouvoir le dire en son nom

« L'humanité ne veut plus la guerre. »

Admirez la prescience du philosophe socialiste. Jamais peut-être

les peuples du monde ne se sont autant battus que depuis qu'il écrivit

ces lignes.

Sous le second empire, les théories humanitaires, s'érigent

en protestation contre les campagnes militaires. On prône le pacifisme,

tandis qu'une école politique naissante va jusqu'à attaquer

le principe des nationalités et nier la patrie.

Pendant ce temps, de l'autre côté du Rhin, l'Allemagne,

exaltée par son succès de Sadowa, s'apprête à

de nouvelles conquêtes.

Nos revers de 1870 auraient dû nous défendre à tout

jamais contre l'utopie pacifiste et la croyance à la fraternité

des peuples.

Il n'en fut rien. Peu d'années s'écoulèrent et

l'on vit bientôt renaître ces funestes doctrines. Elles

tentèrent même de pénétrer l'école

française.

Deux ans avant la guerre, un instituteur me disait :

« J'avais dans ma classe quelques tableaux représentant

des batailles célèbres de la Révolution et du premier

empire : Jemappes, Marengo, Austerlitz, Iéna, quelques autres

encore. Un jour, M. l'inspecteur primaire me prit à part et me

dit :

« - Vous devriez bien enlever ces tableaux que vous avez là.

Ces batailles de l'empire, vous savez, il est préférable

de ne pas afficher ça.

« - Bien, monsieur l'inspecteur ; je vais les enlever. Mais ne

pourrais-je pas laisser Jemappes ? C'est une victoire républicaine.

« - Évidemment, c'est une victoire républicaine,

mais c'est une bataille... Il ne faut pas montrer des batailles aux

enfants. Croyez-moi, mon ami, enlevez tous ces beaux et remplacez-les

par des sujets pacifiques. Ça vaudra mieux. »

Et l'instituteur enleva les batailles.

Vous voyez par cette simple anecdote jusqu'à quel degré

de sottise atteignait la propagande pacifiste d'avant la guerre. Un

tel système ne pouvait aboutir qu'à ceci : les petits

Français sortant de l'école eussent tout ignoré

de l'histoire militaire de leur pays. Et c'eût été

le plus clair résultat de cette méthode d'enseignement.

Car il eût fallu que les pédagogues pacifistes fussent

plus naïfs que de raison pour s'imaginer qu'ils supprimeraient

la guerre dans l'avenir en n'en parlant plus dans le présent.

Ce procédé rappelle celui de l'autruche qui, poursuivie

par le chasseur, se cache la tête derrière une pierre et

s'imagine ainsi qu'on ne la voit pas. C'est puéril tout simplement.

Avec de telles méthodes, on émascule une nation, on l'endort

dans une fausse sécurité. Et, un beau jour, le réveil

est terrible.

Nous n'étions pas tout à fait endormis, heureusement quand

éclata la guerre, et la France a depuis lors, prouvé triomphalement

aux Boches qu'elle avait su résister à la propagande de

tous les empirique et de tous les songe-creux de la paix universelle

et du désarmement.

***

Ceci dit, faut-il conclure que le rêve généreux

de la « Société des Nations » est irréalisable.

Non, certes. Mais s'il faut considérer sa réalisation,

ce n'est point à la façon du digne abbé de Saint-Pierre

et de nos théoriciens pacifistes d'avant-guerre. La méthode

du bon roi Henri IV me semble ici infiniment préférable.

Car le bon roi Henri IV, lui aussi, fut pacifiste ; mais il le fut intelligemment

et pratiquement. Avec son grand ministre Sully, il rêva d'une

grande « République chrétienne » qui devait

se constituer par l'union d'une douzaine d'États d'Europe et

la constitution d'un grand tribunal international chargé de résoudre

tous les conflits entre ces États.

Mais Henri IV pensait que la force morale ne pouvait être suffisante

pour assurer le respect des verdicts rendus par ce tribunal. Il voulait

que ses décisions fussent appuyées par une force matérielle

capable de contraindre tout État réfractaire à

se soumettre aux délibérations prises par la majorité

des juges du dit tribunal.

Son pacifisme était donc, si l'on peut dire, un pacifisme armé.

Et n'est-ce pas le seul capable d'assurer le maintien de la paix ?

Si vous voulez la paix, commencez par préparer la guerre contre

ceux qui manquent à la foi internationale. Sinon, vous jouez

un jeu de dupes.

Vous rappelez-vous une amusante comédie de Labiche qui s'appelle

les vivacités du capitaine Tic ? L'auteur nous y montre

un de ces sociologues à courte vue, comme il s'en est tant rencontrés

chez nous depuis un quart de siècle, un de ces nigauds prud'hommesques

qui célèbrent volontiers le pacifisme, l'amour de l'humanité

et gémissent à tout propos sur les dépenses du

budget de la guerre.

Ce personnage, qui s'appelle Désambois, rêve de fraternité

universelle et s'élève à tout propos contre le

système des armes permanentes.

« Le penseur, le philosophe sérieux, s'écrie-t-il,

se demandent avec angoisse à quoi servent ces phalanges improductives

!...»

Alors, le capitaine Tic lui raconte une histoire, l'histoire d'un hérisson

philosophe qui dédaignait, lui aussi, les « baïonnettes»

improductives qu'il avait sur le dos.

Et ce hérisson philosophe disait :

« Cet appareil de guerre ne me sert à rien et il est désobligeant

pour mes voisins. »

Il le supprima donc et arracha de son dos la forêt de pointes

qui le protégeait.

« Et, alors, demanda M.Désambrois, qu'arriva-t-il ?

« - Eh bien ! répondit le capitaine Tic, il arriva une

fouine qui, le trouvant gras et sans défense, le croqua comme

un oeuf... »

Voilà, n'est-il pas vrai, un petit apologue qui pourrait servir

d'enseignement aux pacifistes.

La paix universelle, la fraternité des peuples, l'entente entre

les nations, l'humanité triomphant des patries, tout cela est

fort bien en théorie. Mais gang aux faux frères ! Les

hérissons feront bien de ne pas arracher leur armure tant que

les fouines garderont leurs dents.

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré du 15 avril 1917