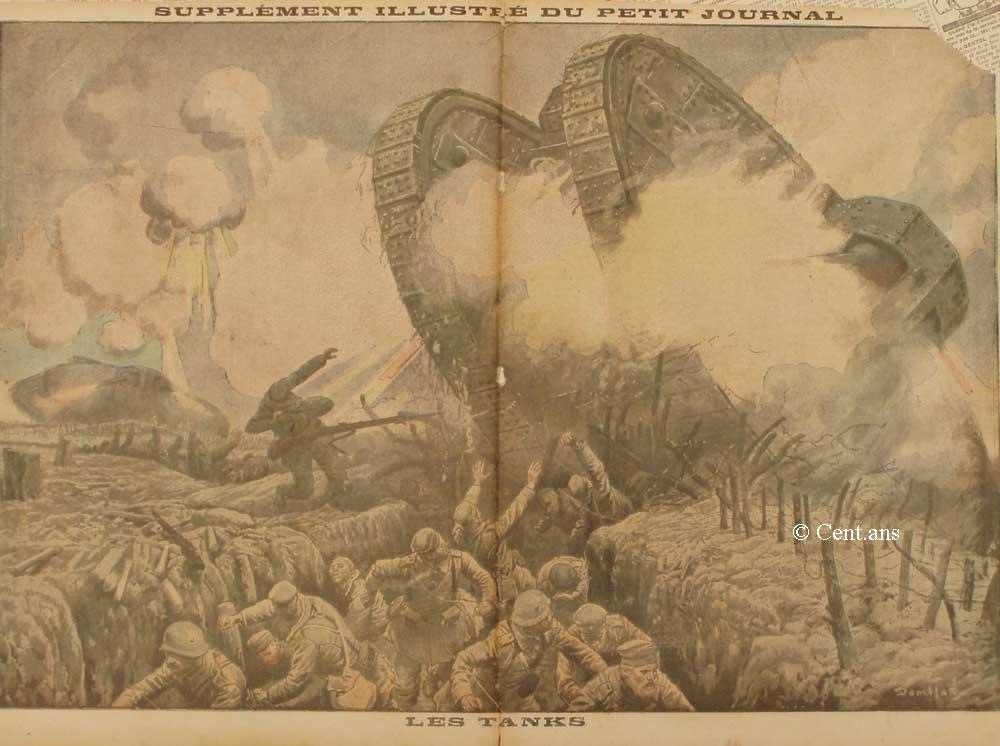

LES TANKS

Les tanks jouent un rôle considérable

dans l'offensive de nos alliés.

Le correspondant du daily Mail écrit :

« On reconnaît l'aide inestimable apporté par les

tanks lors de la prise de Monchy et de la redoute de la Harpe.

» Moi qui suivis le remous, si l'on peut ainsi dire, d'un des

tanks les plus actifs, je puis parler en connaissance de cause de l'habileté

de ces pachydermes à franchir les trous de marmites, à

démolir les fils barbelés, à s'ébrouer sous

l'avalanche des balles et des obus... »

Quant aux effets du tank, jugez-en par ces lignes dont l'auteur n'est

autre qu'un soldat qui prit part à la bataille dans un de ces

monstres automobiles.

« Notre machine avance de sa marche régulière et

inexorable. Un fossé ! nous le franchissons ; un talus ! nous

l'escaladons; un amas de moellons provenant d'une maison démolie

! nous passons à travers. Et voici tout à coup les premiers

réseaux de fils de fer barbelés. Notre tank ne fait pas

même un effort : tout casse, tout se brise, tout est arraché.

Les piquets de bois sautent de toutes côtés, les chevaux

de frise sont écrasés. J'ai l'impression d'être

à l'intérieur d'un gigantesque coin de fer qui entrerait

dans du beurre. Quant à nous, nous tirons sans relâche,

la main sur notre « outil », l'oeil collé au «

regard » percé dans le blindage.

» Un heurt ! un halètement puissant un dernier temps d'arrêt

à peine perceptible : l'avant de notre machine écarte

les sacs de terre et de ciment et les rejette de chaque côté,

comme fait le soc d'une charrue labourant la terre. Un heurt plus sec

! Une sorte de coup sourd, un craquement nous entrons dans un mur qui

cède. Nous broyons des engins. Des grenades éclatent sur

notre blindage. Nous sommes en plein sur le nid, et soudain, de vilaines

têtes de Germains, l'épouvante peinte sur le visage nous

apparaissent des deux côtés.

» Chez les Allemands, c'est le plus extraordinaire désarroi

que j'aie jamais vu. Ils se jettent à plat ventre, ils lèvent

les bras au ciel ; quelques-uns tentent de fuir. Un coup de sifflet

retentit dans le tank, qui s'arrête.

Notre objectif est enlevé. Notre « machine »s'est

comportée comme aux essais.»

VARIÉTÉ

Du char de guerre au Tank

La guerre des machines. - Les Tanks

de l'antiquité. - L'hélépole de Démétrius.

Chars de guerre du XVIe siècle. - La forteresse mobile de Balbi

--Un rêve du Baiser

On a dit de cette guerre qu'elle était

la « guerre des machines ». Jamais, en effet, les sciences

et l'industrie humaines ne furent mises autant à profit pour

l'oeuvre de destruction. Fusils automatiques, mitrailleuses, autos-canons,

aéroplanes, dirigeables, charrues automobiles pour creuser les

tranchées, torpilles aériennes, gaz asphyxiants et bombes

asphyxiantes, jets de liquides enflammés, jamais les progrès

de la science ne mirent plus de ressources au service de la guerre.

Mais de toutes les machines imaginées et réalisées

au cours de cette lutte gigantesque, le tank, la forteresse mobile restera

la plus caractéristique, la plus représentative, celle

qui témoignera le mieux des efforts accomplis par les belligérants

dans la recherche et dans la réalisation de l'effroyable et du

colossal.

Or, comme il n'est rien d'absolument nouveau sous le soleil, de même

que l'orgue de bombarde a précédé la mitrailleuse,

de même que le feu grégeois a précédé

la bombe incendiaire, le tank a eu de lointains ancêtres dans

les guerres de l'humanité. Ne vous semblent-il pas curieux de

passer en revue ces engins précurseurs de notre actuelle «

Crème de menthe » ?

***

Le premier en date parmi ces aïeux du tank est, à coup sûr,

le char de guerre des armées perses.

Ce fut, dit-on, Cyrus qui l'imagina. Aux essieux des chars ordinaires

qui servaient à transporter les chefs sur le champ de bataille,

il fixa des lames de faux, ce qui devait rendre le passage de ces chars

extrêmement meurtrier. Puis, il perfectionna son invention et

ajouta deux longues pointes fixées à l'extrémité

du timon, pour percer tout ce qui se présentait de face. Enfin,

il munit l'arrière du char de lames tranchantes et aiguës

pour empêcher qu'on y pût monter.

Je vous laisse à penser quelle boucherie devait faire un tel

engin lancé dans les masses ennemies.

Après le char de guerre des Perses vient l' « hélépole

» des Grecs.

L'hélépole - qui veut dire preneuse de villes - n'est

plus un char, mais une tour, une machine de siège mouvante, supportée

par des tortues et armée d'énormes béliers.

La plus célèbre de ces machines est celle que construisit

Démétrius Poliorcète pour faire le siège

de Rhodes.

En voici la description que nous fournit Diodore de Sicile, et d'après

la traduction du chevalier de Folard :

« Démétrius ayant préparé quantité

de matériaux de toute espèce, fit faire une machine qu'on

appelle hélépole, qui surpassait en grandeur

toutes celles qui avaient paru avant lui. La base en était carrée.

Chaque face avait cinquante coudées. Sa construction était

un assemblage de poutres équarries liées avec du fer ;

des poutres, distantes les unes des autres d'environ une coudée,

traversaient cette base par le milieu, pour donner de l'aisance à

ceux qui devaient pousser la machine. Toute cette masse était

mise en mouvement par le moyen de huit roues proportionnées au

poids de la machine, dont les jantes étaient de deux coudées

d'épaisseur et armées de fortes bandes de fer.

» Pour les mouvements obliques on avait fait des antistreptes

(sortes de roues à billes) par le moyen desquelles la machine

se tournait de tous les sens. Aux encoignures, il y avait des poteaux

d'égale longueur, et hauts à peu près de cent coudées,

penchés les uns vers les autres. La machine était à

neuf étages.

» Trois de ses côtés étaient couverts de lames

de fer, afin que les feux lancés de la ville ne pussent l'endommager.

Chaque étage avait des fenêtres sur le devant d'une grandeur

et d'une figure, proportionnées à la grosseur des traits

de la machine. Au-dessus de chaque fenêtre était élevé

un auvent, ou manière de rideau, fait de cuir garni et rembourré

de laine, lequel s'abaissait par une machine et contre lequel les coups

lancés par ceux de la place perdaient toute leur force. Chacun

des étages avait deux larges échelles, l'une desquelles

servait à porter aux soldats les munitions nécessaires,

et l'autre pour le retour.

» Pour éviter l'embarras et la confusion, trois mille quatre

cents hommes poussaient cette machine les uns par dedans et les autres

par dehors, C'était l'élite de toute l'armée pour

la force et pour la vigueur ; mais l'art avec lequel cette machine avait

été faite facilitait beaucoup le mouvement. Démétrius

employa les équipages des vaisseaux pour aplanir le chemin par

où les machines devaient passer. Ce chemin était long

de quatre stades, de sorte que l'étendue des travaux était

de six entre-deux de tours et de sept tours, et le nombre tant des ouvriers

que des travailleurs montait à trente mille. »

Avouez que nos tanks d'aujourd'hui sont de bien modestes engins, comparés

à cette formidable machine qui exigeait plus de trois mille paires

de bras pour la mettre en route et toute une armée pour lui préparer

le chemin.

Cependant, ne croyez pas que cette description soit, de la part de l'historien

sicilien, oeuvre de pure imagination. Plutarque l'a confirmée

presque dans les mêmes termes et avec des chiffres à peu

près correspondants.

« La machine, dit-il, que Démétrius fit approcher

des murailles de Rhodes, avait par le bas, en chaque côté

de sa longueur quarante-huit coudées (Diodore dit cinquante)

et soixante-six de hauteur... »

Il confirme la forme pyramidale de l'engin qui « allait toujours

en rétrécissant en pointe par le haut ».

Il note, comme Diodore, que « le front qui regardait vers les

ennemis était ouvert et avait à chaque étage des

fenêtres par lesquelles on jetait toutes espèces de traits.»

Et il ajoute que la machine « était si bien assise qu'elle

ne branlait pas, ni ne penchait d'un côté ni de l'autre

quand on la faisait mouvoir, et demeurait droite et ferme dans son soubassement,

s'avançant également autant en un endroit qu'en l'autre

avec un bruit et un son merveilleux... »

Toutes les tours de guerre n'avaient pas ces dimensions colossales.

Mais comme elles servaient généralement dans les sièges

des villes elles étaient toujours assez hautes pour dominer les

remparts de la cité assiégée. Souvent, elles étaient

munies à l'un des étages supérieurs, d'un pont-levis

qui se rabattait sur la muraille ou sur la brèche et permettait

aux assaillants de pénétrer dans la ville. Quand elles

n'étaient pas blindées comme celle de Démémtrius,

on les garnissait de peaux crues pour les protéger contre l'incendie.

Montées sur des roues très basses, qu'on mettait en mouvement

de l'intérieur à l'aide de leviers, les essieux faisant

office de treuils, elles avaient l'air de marcher d'elles-mêmes.

Contre ces monstres automobiles les assiégés employaient

divers moyens de défense. Tantôt, ils essayaient de les

briser à coups de bélier ou en lançant sur eux

de lourdes pièces avec les machines de jet ; tantôt ils

les brûlaient, soit en y mettant directement le feu pendant des

sorties soit en y lançant des traits ou des vases garnis de subtances

incendiaires. D'autres fois, ils employaient la sape et minaient le

terrain sur lequel ils étaient placés, car la tour de

siège une fois renversée ne pouvait plus être relevée.

Les Tyriens, assiégés par Alexandre, employaient même

contre ses tours un moyen de défense assez original : ils leur

jetaient d'immenses filets qui les enveloppaient tout entières

; et, tandis que les défenseurs essayaient de se dépêtrer

de ces rets, ils avaient tout loisir de brûler le monstre ou de

l'enfoncer à coups de bélier.

Ces tours mobiles ne servirent pas seulement à l'attaque des

villes. Elles figurèrent aussi dans les batailles. Cyrus ne se

contentait pas des chars à faux, il eut ainsi des tours de guerre.

A la bataille de Thymbrée, plus de cinq siècles avant

Jésus-Christ, l'armée perse en avait plusieurs. Ces tours

étaient hautes de 4 m. 50 environ. Chacune renfermait vingt archers

et était traînée par huit paires de boeufs. Mais

à l'inverse de nos tanks qui vont de l'avant et déblaient

la voie à l'infanterie, les tours de Cyrus demeuraient derrière

les lignes de fantassins, et les archers, du haut de leur plate-forme,

tiraient par dessus la tête des troupes placées devant

les tours et criblaient l'ennemi de coups plongeants.

***

Le moyen âge négligea la guerre des machines. Les chevaliers

qui à l'apparition du canon, crièrent à l'indignité,

eussent rougi d'employer à la guerre d'autres armes que leur

lance et leur épée.

Mais, au XVIe siècle, on voit reparaître certains engins

inspirés des méthodes guerrières de l'antiquité,

et perfectionnés. Végèce dans son livre des Stratagèmes,

imprimé à Paris en 1536, reproduit l'image d'une tour

roulante percée de meurtrières à travers lesquelles

passe la gueule de plusieurs couleuvrines, que servent des artilleurs

coiffés de casques tout pareils à la bourguignote d'aujourd'hui.

Les Anglais, sous Henri VIII, employèrent, dit-on, de ces chariots

de guerre. On cite encore un ingénieur du roi de France Henri

III, Agostino Ramelli, qui construisit en 1588 un grand chariot voûté,

clos et bien fermé où deux ou trois couples d'arquebusiers

étaient postés à des meurtrières. Le propulseur

de ce char de guerre se trouvait à l'intérieur, où

un homme actionnait, au moyen d'une manivelle, deux aubes latérales

à palettes mordant le sol.

C'étaient là les autos-mitrailleuses de la Renaissance.

Autos ? non ; car ces tours et ces chars marchaient encore à

bras d'homme, comme l'antique hélépole de Déniétrius

Poliorcète. Le premier projet de traction automobile appliquée

à l'artillerie ne devait voir le jour, avec le chariot de Cugnot,

qu'à la fin du XVIII, siècle ; et la première forteresse

automobile, la véritable précurseuse du tank, ne devait

être réalisée que cent ans plus tard, à l'époque

de la première guerre franco-allemande.

L'inventeur était un ingénieur italien nommé Balbi.

Dès l'année 1854, il avait présenté au gouvernement

français son projet de Forteresse mobile en fer. On

sait quel est généralement le sort des inventions présentées

à nos administrations : celle de Balbi, par sa nouveauté,

par son audace, devait plus que toute autre, être mal accueillie.

Une forteresse marchant toute seule à la vapeur... Allons donc

! jamais la routine des bureaux ne consentirait à croire cela

réalisable. L'inventeur fut éconduit.

Cependant, il ne se découragea pas. En 1870, au lendemain de

l'investissement de Paris, il vint proposer au gouvernement de la Défense

nationale l'invention que le gouvernement impérial avait dédaignée.

Il n'eut pas plus de chance, hélas avec la république

qu'avec l'empire. Les gouvernements changent, mais l'esprit rétrograde

des bureaux reste éternellement le même.

Alors Balbi eut recours à l'initiative privée et ouvrit

une souscription en vue de construire sa forteresse roulante. On a retrouvé

les listes de souscripteurs et relevé, paraît-il, parmi

les premiers noms inscrits, celui de M. Clémenceau, alors maire

de Montmartre.

Balbi, dans une brochure aujourd'hui introuvable, décrivait en

ces termes sa Forteresse mobile :

« Mue par la vapeur, disait-il, et construite comme les monitors

américains, c'est-à-dire cuirassée et à

l'épreuve de l'artillerie, cette forteresse, de dimensions variables,

percée de créneaux pour le tir des fusils et armée

soit de mitrailleuses, soit de canons de différents calibres,

peut, en se portant contre les ouvrages ennemis, les détruire

et frayer, à travers leurs lignes d'investissement, un passage

aux défenseurs de Paris. Construite de façon à

pouvoir, dans les plaines comme sur les côtes, gravir ou descendre

des plans inclinés, elle doit, par la seule masse de son poids,

s'élevant jusqu'à dix, quinze mille kilogrammes et plus,

renverser, broyer, détruire tous les obstacles. C'est, en un

mot, une véritable forteresse roulante, invulnérable et

dont l'action est terrible. Sur la déclivité de cette

forteresse, dans ses parties essentielles, les projectiles de toute

nature ne peuvent que dévier ou ricocher. La pièce d'artillerie

dont elle doit être armée ne peut être démontée.

Par une disposition nouvelle, le sabord, qui ne s'ouvre que pour l'issue

du boulet, de l'obus ou de la mitraille se referme aussitôt le

coup parti et reconstitue alors, par la jonction des quatre lames triangulaires

qui le composent, l'éperon qui termine, comme dans les monitors

maritimes, l'avant de la forteresse.

» Assailli par des ennemis qui en voudraient, par impossible,

tenter l'assaut, le toit conique de la tour, armé à sa

base de lames solides, aiguës et tranchantes, se met à tourner

avec une rapidité qui devient vertigineuse, et tout ce qui l'approche

est, en un instant, rejeté au loin, fauché, dispersé,

anéanti. De larges roues, adaptées

à des essieux brisés, supportent l'appareil et lui permettent

d'avancer, de reculer, d'obliquer, d'évoluer en tous sens sur

les terrains les plus accidentés, qu'elle nivèle, pour

ainsi dire, sous son poids énorme, comme sur les routes ordinaires

ou les voies ferrées. Indépendamment des artilleurs et

des soldats postés aux créneaux, un seul homme suffit

à la direction de cette énorme machine. Et la dépense

du combustible est de un franc cinquante par heure, Le prix de chaque

forteresse est de dix-sept mille francs. »

Avouez que c'était un prix fort raisonnable pour un pareil engin

et que le budget de la guerre eût pu supporter la dépense

sans qu'il en coûtât beaucoup à la France. Mais Trochu,

gouverneur de Paris, n'était pas l'homme des initiative hardies.

Balbi, cependant, recueillit par la souscription privée assez

d'argent pour réaliser son rêve ; il se mit à l'oeuvre.

Trop tard, hélas ! La paix fut signée avant que la forteresse

pût être achevée ; et cette aïeule de «

Crème de menthe » ne servit jamais.

Depuis lors, d'autres projets virent le jour, mais restèrent

à l'état de projet. Dans aucune des guerres récentes

on ne signale l'emploi de forteresses automobiles conçues sur

le principe de ce terrible tank dont les Allemands eurent pour la première

fois la révélation au cours de la bataille de la Somme.

Et, cependant, d'aucuns prétendent que Guillaume II en personne

aurait, en 1897, dessiné de ses augustes mains un projet de forteresse

automobile à l'usage de l'armée allemande.

Qu'en advint-il ? Nul ne pourrait le dire. L'invention du criminel Tonchatout

ne sortit pas du néant. C'est bien dommage que tous les rêves

de ce fou sanguinaire n'y soient pas demeurés avec elle.

Ernest Laut.

Le Petit Journal illustré du 29 avril 1917