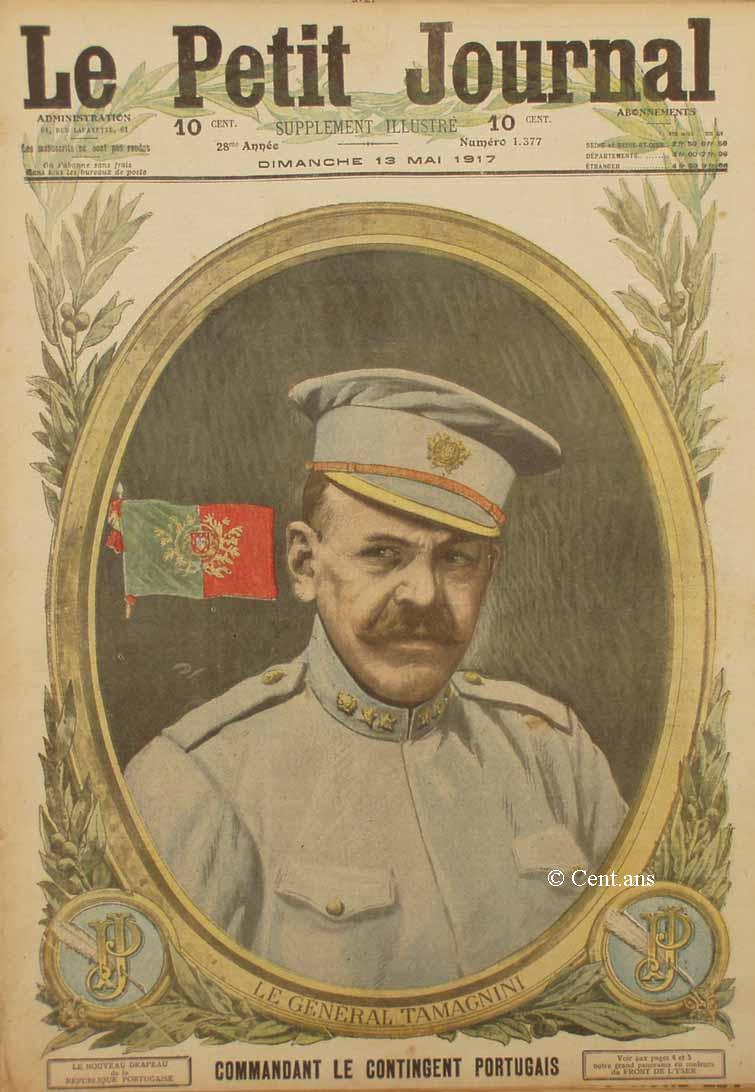

NOS GRAVURES LE GÉNÉRAL TAMAGNINI

Le général Tamagnini d'Abreu est le commandant en chef

des forces portugaises qui combattent sur notre front.

Grand, élancé, il a gardé, bien qu'il ait légèrement

dépassé la soixantaine, l'allure jeune d'un officier de

cavalerie.

Il fut, sous l'impulsion du ministre de la Guerre du Portugal, M. Norton

de Mattos, un des réorganisateurs de l'armée portugaise.

Il aspirait ardemment à faire jouer à son pays un rôle

dans la grande lutte. C'est avec une forte volonté qu'il a préparé,

au camp de Tancos, à peu de distance de Lisbonne, les troupes

qui lui étaient confiées.

Figure essentiellement militaire, le général Tamagnini

s'est toujours tenu en dehors des agitations politiques. On l'a surnommé,

au Portugal - et c'est un surnom dont il est fier - le « disciplinateur

». Sa sévérité sait, d'ailleurs, se tempérer

de cordialité, et il inspire la plus grande confiance aux soldats

qu'il a formés. Ils savent que, en venant prendre leur part d'honneur

et de péril à côté des Français et

des Anglais, ils ouvrent pour leur patrie, riche de grands souvenirs,

une ère nouvelle d'histoire. C'est cette idée qu'il a

développée en eux, en s'attachant à doubler de

cette force morale l'entraînement auquel il les soumettait.

Ajoutons ce détail savoureux à la courte notice sur le

grand chef portugais :

Le général Tamagnini jouit du privilège de fleurir

sa boutonnière avec les camélias du fameux château

national de Penha, dont les fleurs, selon une nouvelle coutume, sont

réservées aux meilleurs serviteurs de la nation

VARIÉTÉ

Le Portugal et la France

Le contingent portugais - Relations légendaires et historiques de la France et du Portugal. - La Légion portugaise sous le premier empire. - Connaissons mieux le Portugal.

Depuis deux mois les troupes portugaises sont en France : depuis quinze

jours seulement les journaux français sont autorisés à

le dire. Auparavant c'était un secret. Seulement, ce secret,

imposé à la presse française, ne l'était

pas à la presse portugaise. Dès le mois de mars, les journaux

de Lisbonne avaient annoncé, avec des manchettes énormes,

le débarquement des contingents portugais en France. Mais il

paraît que les Allemands ne lisent que le journaux français

; ils ne lisent pas les journaux portugais.

Voilà pourquoi, apparemment, les Portugais sont arrivé

à bon port. - Notez que je ne dis pas quel port il est toujours

interdit de le nommer.

Bref, concluons de tout ceci que, s'il est vrai, suivant un fameux refrain

d'opérette, que les « Portugais sont toujours gais »,

nos amis de Lusitanie n'ont pas dû manquer, dès leur arrivée

chez nous, de s'égayer quelque peu aux dépens de la censure

française.

***

Ce refrain, dont je viens d'évoquer le souvenir, ce refrain qui

présente les Portugais comme un peuple perpétuellement

en gaîté est d'ailleurs fallacieux. Les Portugais sont,

au contraire, un peuple plutôt grave, sérieux, peu bruyant,

chez lequel l'élément celtique domine souvent l'élément

latin.

Ce n'est point à dire que les Portugais soient rebelles aux enthousiasmes...

Non pas ! L'ardent soleil qui féconde les campagnes lusitaniennes

n'est point sans influence sur les cerveaux ; mais ses ardeurs sont

adoucies par le tempérament du peuple. Le Portugais ne s'emballe

pas. Il raisonne, et ses enthousiasmes sont réfléchis.

Ils n'en sont que plus sincères.

Sincère aussi, et profondément sincère est l'attachement

du peuple portugais à notre pays On ne sait pas assez en France

combien l'influence de notre civilisation, de nos moeurs, de notre esprit

est vivace en Portugal.

Les relations cordiales de la France et du Portugal remontent jusqu'aux

temps légendaires. On en trouvé la trace dans une de nos

plus jolies traditions maritimes, la légende de Jean de Calais,

Jean de Calais, marin fameux, était la terreur des pirates qui

infestaient les côtes du Calaisis. Or, il advint qu'un jour ayant

délivré deux belles jeunes filles captives d'un forban,

il s'éprit de l'une d'elles et l'épousa. Plus tard, devant

reprendre la mer, et voulant emporter partout avec lui la chère

vision de celle qu'il aimait, il fit peindre l'effigie de sa femme à

la proue de son vaisseau.

Puis il partit pour le Portugal où il allait, faire du commerce.

Et comme il entrait dans le port de Lisbonne, le roi de ce pays avisa

son vaisseau et reconnut, dans l'image peinte à l'avant, le portrait

de la princesse sa fille, enlevée jadis par les pirates que Jean

de Calais avait vaincus. La tradition ajoute que le roi ayant déclaré

valable le mariage de sa fille et du héros calaisien, désigna

ce dernier pour lui succéder.

Et c'est ainsi qu'aux époques fabuleuses, un marin français

régna sur le royaume des Algarves.

Si de la légende nous passons à histoire, nous retrouvons

encore la France présidant à la naissance de la nation

portugaise.

Jusqu'à la fin du XIe siècle, jusqu'au règne d'Alphonse

VI de Castille, l'histoire du Portugal s'est confondue avec celle de

l'Espagne. C'est seulement sous ce souverain qu'elle s'en détache

complètement.

Un seigneur français, Henni de Bourgogne, ayant prêté

au roi Alphonse le secours de son épée, celui-ci lui donna

en récompense sa fille Théréja, avec le comté

de Portugal pour dot.

Telle est la véritable fondation de l'État de Portugal,

dont le premier prince fut un Bourguignon, descendant direct de la famille

capétienne qui régnait en France.

N'y a-t-il pas de l'atavisme dans cet attachement si vif que, le Portugal

a toujours témoigné à la France ?

La place me manque pour passer en revue les fastes, si mal connus, du

royaume lusitanien ; mais il est cependant une époque féconde

en exploits merveilleux, une époque glorieuse que nous ne saurions

laisser dans l'ombre : c'est celle des conquêtes maritimes du

Portugal.

De Lisbonne, des caravelles innombrables voguent à la conquête

du monde. Des hommes hardis, des marins aventureux, en qui bouillonne

le vieux sang généreux de la Lusitanie, vont, en donnant

à leur pays l'empire des mers, le combler de richesses et le

couvrir de gloire.

Déjà, sous le roi Jean 1er, des Portugais ont découvert.

Puerto-Santo et Madère. et tenté le voyage circulaire

autour de l'Afrique ; don Henri, son fils, fondant l'École navale

de Saint-Vincent, fut le véritable instigateur des grands voyages

en Afrique et dans l'Inde.

Sous Jean II, les navigateurs portugais abordent au Bénin et

au Congo ; Barthélemy Diaz découvre le cap de Bonne-Espérance

; Payva, s'enfonce courageusement dans l'Abyssinie où il est

assassiné ; Covillan descend la mer Rouge et visite le premier

Calicut et Goa, ces deux villes de L'Inde occidentale qui seront plus

tard les comptoirs les plus riches des Portugais.

Sous Emmanuel le Fortuné, voici la plus haute figure des grands

aventuriers de ce temps : Vasco de Gama, le conquérant de l'Inde.

Puis, c'est Alvarès Cabral qui découvre le Brésil.

Et, pendant de nombreuses années, se succèdent, ininterrompues;

les expéditions, les aventures qui tiennent du merveilleux, les

étonnantes victoires des Albusquerque, des Almeida, de Soarez,

de Siquiera, de Constantin, de Bragance, de tous ces valeureux chefs

qui, à la tête de quelques poignées de braves, firent

flotter le drapeau portugais sur toutes les côtes, du golfe Persique

jusqu'en Chine, depuis Ormuz Jusqu'aux embouchures du fleuve Jaune.

Rien ne manque à la gloire de cette extraordinaire épopée

: il se trouva pour la chanter un poète digne d'elle. Les hauts

faits de Gama et des conquérants portugais inspirèrent

à Luis de Camoëns l'un des plus beaux parmi les poèmes

épiques de tous les temps et de tous les pays : ces Lusiades

où l'on retrouve sans cesse, au milieu des accents poétiques

les plus élevés, les sentiments les plus purs, ce courage

indomptable, cette noble fierté, ce caractère chevaleresque,

cet amour profond de la patrie qui sont les qualités dominantes

de la nation portugaise, oeuvre sublime qui commande à la fois

l'admiration pour le poète qui l'a conçue, la sympathie

et le respect pour le peuple qui l'inspira.

***

Ce n'est pas la première fois que des troupes portugaises combattent

côte à côte avec les soldats de la France.

A l'époque où, dans l'armée française, il

y avait des représentants de presque toutes les nations de l'Europe,

c'est-à-dire sous le premier empire, la France eut à son

service une légion portugaise. Un décret de 1808 l'organisa.

Elle comptait cinq régiments d'infanterie, deux de cavalerie

et une batterie d'artillerie commandés par le général

marquis d'Alorna. Les soldats de la légion portugaise portaient

un habit couleur brun-de-capucin avec parements et retroussis rouges

et un pantalon a bande rouge. Les cavaliers avaient le casque en cuir

vernissé avec chenille.

« Ces troupes, dit Paul Ginesty, qui a consacré une étude

à la légion portugaise, firent leurs grands débuts,

pendant la campagne d'Autriche, à la, journée d'Abensberg.

Après Wagram, Napoléon donnait aux Portugais une preuve

de sa satisfaction de leur attitude : il formait une demi-brigade de

compagnies d'élite tirées de leurs bataillons.

On retrouve les Portugais Borodino, où, sous les ordres de Davout

et de Ney, ils contribuèrent à l'attaque des redoutes

de Semenowskoï. Malgré de grandes pertes, ils montrèrent

de la constance et de la fermeté pendant les phases critiques

de la campagne de Russie. Ils furent de ces braves qui, à Wiazma,

rompirent les lignes russes dans des conditions désespérées.

Ils firent partie ensuite, de ces garnisons d'Allemagne que laissait

le prince Eugène, gagnant Dresde. Des détachements portugais

partirent de France avec l'empereur, allant se jeter dans une nouvelle

et suprême lutte, et furent versés dans le corps d'armée

commandé par Bertrand. On les vit à Lutzen ; il y en eut,

plus tard, à Hanau, dernière bataille gagnée sur

le sol étranger... »

Napoléon n'avait pas oublié les services rendus par les

soldats portugais. Quand furent licenciées les troupes étrangères

à la solde de la France, il recommanda au ministre de la Guerre

les plus grands ménagements à leur égard. Jusqu'en

avril 1814, un bataillon portugais continua à servir la cause

française.

Ces souvenirs de la collaboration des soldats de Lusitanie à

la grande épopée impériale s'imposaient il l'heure

où de nouveau les Troupes portugaises viennent combattre auprès

des nôtres pour la cause de la liberté des peuples.

***

Cette constance et cette fermeté que les soldats de la légion

portugaise montrèrent jadis pendant la retraite de Russie sont

d'ailleurs les qualités de la race.

La grande vertu des Portugais est la patience ; et c'est une vertu indispensable

dans la guerre telle qu'on la pratique aujourd'hui.

Cette patience, s'il faut en croire les écrivains qui ont étudié

le Portugais chez lui, est poussée jusqu'aux extrêmes limites.

« La patience, dit Mme Quillardet dans son ouvrage les Portugais

chez eux, est la caractéristique du Portugais, le mot qui

lui revient toujours à la bouche. Pacencia ! fait l'enfant

qui vient d'être réprimandé ; « Prends patience

», dit l'homme riche au mendiant en lui refusant l'aumône.

Et le plus beau, c'est la patience avec laquelle celui-ci accepte le

conseil.

» Je regardais, un jour, à Lisbonne, tomber une forte averse

; partout ailleurs on aurait couru se réfugier sous quelque porche.

Eux, tranquillement, sans bouger, commissionnaires, marchands de poissons,

recevaient la douche. Un tramway est en panne ; les pauvres mules efflanquées

ne peuvent gravir la montée ; ailleurs, en France, la moitié

des voyageurs descendraient pour alléger et pousser à

la roue ; ici on attend une heure, deux heures, jusqu'à ce qu'arrivent

des mules de renfort. On attendrait jusqu'au lendemain au besoin, demain

(amanha) étant, avec la patience le grand remède

à tout : amanha et pacencia. »

Nos amis de Portugal ont eu, dès le début de leur intervention

dans la guerre, l'occasion de témoigner de cette résignation

qui forme le fond de leur caractère. Partis au mois de mars de

leur pays ensoleillé, ils ont souffert cruellement, mais stoïquement,

du froid qui régnait alors en mer et sur nos côtes.

Cependant, leur enthousiasme n'en était pas refroidi.

Un de nos confrères qui assista à leur débarquement

raconte que M. Chagas, le ministre de Portugal en France, qui était

venu leur souhaiter la bienvenue, s'adressa à l'un d'eux.

- Toi qui es de la montagne n'as-tu pas redouté l'orage et les

sous-marins ?

- Non, lui répondit le petit soldat :

j'avais, en partant, jeté mon cœur au large.

Et notre confrère ajoute :

« Cette forme originale de notre « Le sort en est jeté

! » indique un fatalisme tout militaire, qui ne saurait surprendre

chez les fils des marins hardis qui, les premiers, atteignirent ou conquirent

la Chine, le japon, les Indes, le Brésil, la côte de Malabar,

le cap le Bonne-Espérance, le cap Vert, le Congo, les Canaries,

Madère, - chez ceux qui ont à honorer un conquistador

comme Vasco de Gama et un poète comme Camoëns. Un colonel

portugais, accompagnant le ministre du Portugal, arrêtait parfois

des soldats ce promenant dans la ville et leur demandait s'ils étaient

contents de se trouver en France. Tous disaient leur satisfaction d'avoir

heureusement effectué le voyage.

- Alors, dit le colonel bon enfant, à quelques-uns d'entre eux,

tenez-vous bien ; songez que les soldats français vous regardent...

» Et, l'un des petits troupiers portugais, qui avait, l'oeil brillant,

mais le nez rougi par la bise, lui répondit en souriant avec

malice et en saluant militairement :

- Oui, mon colonel ; mais on se tiendra mieux encore quand il fera moins

froid.. »

Les soldats français connaissent déjà la valeur

de leurs camarades lusitaniens. Dès le début de 1915,

une mission militaire française avait été envoyé

en Portugal. Elle en rapporta les meilleures impressions.

« Nous sommes enchantés de ce que nous avons vu, disait

un des officiers de cette mission. Nous sommes d'avis que le soldat

portugais est l'un des meilleurs d'Europe. Il est prêt à

participer victorieusement aux combats des tranchées. Il est,

comme le disait le général Marbot, un soldat courageux,

sobre et loyal. Nous l'admirions déjà comme soldat d'Afrique.

Nous sommes sûrs qu'il sera également à la hauteur

de sa renommée européenne. »

Tous ceux qui ont vu les Portugais depuis leur arrivée, ont pu

constater dès l'abord que les soldats ont l'aspect vif, vigoureux,

très crâne dans leur uniforme bleu horizon, et qu'ils sont

équipés de façon très pratique. Leur allure

souple n'a rien du militarisme allemand. Les officier sont jeunes, élégants.

Tous parlent le français, et la plupart même le parlent

d'une façon très pure.

C'est là, pour les Français qui sont peu renseignés

sur le Portugal, une preuve de l'attachement sincère et profond

que ce pays a pour la France et de l'admiration qu'on y professe pour

la civilisation française.

Il faut qu'on sache, en effet, qu'en Portugal tout est à la mode

de France et que, sur dix volumes que vendent les libraires, il y en

a neuf en langue française et un en portugais.

Un des grands chagrins des Portugais, c'est de ne pouvoir communiquer

directement avec la France, au double point de vue intellectuel et économique.

La nécessité de traverser l'Espagne équivaut pour

eux à un véritable éloignement.

Et puis, ils sentent que s'ils nous connaissent bien et nous estiment,

nous autres, nous les connaissons mal. Nous les confondons trop souvent

avec leurs voisins les Espagnols. Or, les deux peuples ont des vertu

diverses, des signes distinctifs bien différents. Le Portugais,

je le répète, tient beaucoup du Celte, alors que l'Espagnol

est un Latin.

Ce ne sont point seulement de hautes montagnes qui séparent les

deux pays, ce sont aussi des traditions. Les deux langues même

n'ont rien de commun : celle du Portugal est plus douce, plus harmonieuse

; elle n'a pas pris les consonnes gutturales que les Arabes ont importées

en Espagne. Les Espagnols lui rendent d'ailleurs un juste hommage. Ils

l'appellent la langue des fleurs.

***

Quelques années avant la guerre, un de nos compatriotes qui avait

séjourné assez longtemps en Portugal, nous disait :

« En Portugal, on aime la France. La langue française est

parlée à Lisbonne et dans les grandes villes du Portugal,

non seulement, par la haute société, mais par la plupart

des commerçants et même par des ouvriers. L'anglais y est

bien moins répandu que le français, et l'allemand ne l'est

pas du tout : et c'est par l'intermédiaire de notre propre langue

que cependant les Allemands parviennent à se substituer à

notre commerce dans cette Lusitanie si française, car dans les

bibliothèques privées on trouve plus d'ouvrage français

que d'ouvrages portugais...»

Dans des conditions si propices, un commerce actif eût dû

s'établir entre les deux nations. Eh bien, il n'en était

rien. Là, comme partout, les Allemands nous dominaient : ils

avaient conquis la seconde place, après l'Angleterre, dans les

importations en Portugal, alors que nous n'occupions que le cinquième

rang, après l'Espagne et les Etats-Unis.

Le même Français ajoutait :

« L'une des grandes causes du peu de développement des

relations commerciales entre la France et le Portugal, c'est le trop

petit nombre de Français établis en Portugal. Les maisons

allemandes et anglaises y ont des succursales, des représentants,

des ingénieurs chargés de réparer les machines,

de les garantir, de les mettre en état. Les maisons françaises

se contentent le plus souvent d'y envoyer des commis-voyageurs qui n'ont

pas l'autorité nécessaire pour traiter de grosses affaires.

C'est ainsi que l'industrie de l'électricité en Portugal

est presque entièrement aujourd'hui entre les mains des Allemands.

» Notez que la France a déjà beaucoup fait pour

le Portugal : elle a construit ses chemins de fer, ses ponts, ses ports,

mais elle l'a fait parce que le Portugal l'en a priée. Ce n'est

pas suffisant ; il faut aller solliciter ses achats, et notre voisinage,

l'excellence de nos produits nous permettent d'affronter avantageusement

la concurrence étrangère. Mais il faut avant tout offrir

notre marchandise et avoir des bateaux pour l'amener à bon compte...

»

Voilà des suggestions qui ne devront pas être perdues après

la guerre.

Les Portugais, d'ailleurs, comptent beaucoup sur la fraternité

d'armes créée par la guerre entre eux et les Français,

pour amener ceux-ci à les mieux connaître et à mieux

connaître leur pays.

Leur espérance ne saurait être vaine. Il faut que les Français

aient des relations plus étroites avec ce peuple si hospitalier

et si français de coeur ; il faut qu'ils aillent plus nombreux

vers cette contrée superbe et vers cette noble cité de

Lisbonne qui, suivant l'expression de Byron, « déploie

son image flottante sur ce noble fleuve du Tage que les poètes

ont pavé de sable d'or ».

Ernest Laut

Le Petit Journal illustré du 13 mai 1917