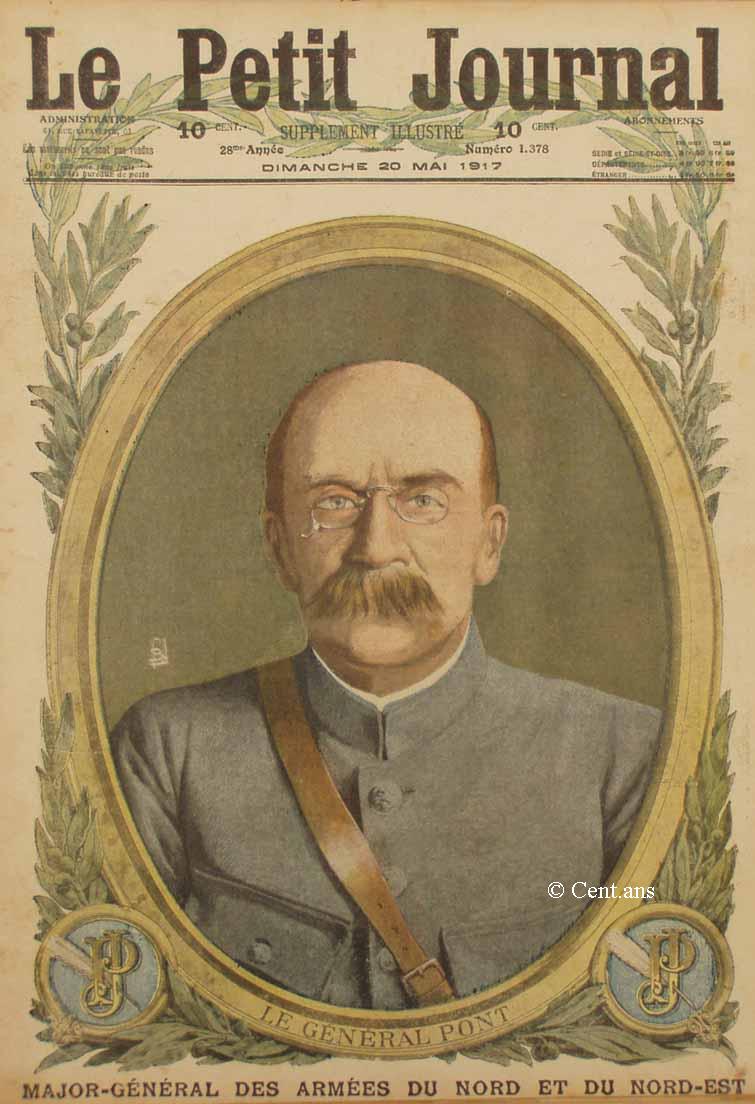

Le général Pont

Major général des Armées du Nord et du

Nord-Est

Le général Pont, major général

des armées du Nord et du Nord-Est depuis le 20 décembre

1916, appartient à l'arme de l'artillerie.

Au moment de la mobilisation, le lieutenant-colonel Pont était

chef du 3e bureau au ministère de la Guerre. Il fut alors placé

tête du 3e bureau de l'état-major général.

On sait quelles sont les attributions de ce ce bureau, chargé

des opérations, et l'on peut imaginer le travail qui lui incomba,

particulièrement au début de la campagne : retraite, victoire

de la Marne, bataille de l'Yser, organisation des positions fortifiées.

Nommé colonel en novembre 1914, chargé des fonctions d'aide-major

général des opérations en juin 1915, puis général

de brigade à titre temporaire le 11 octobre 1915, 1e général

Pont n'a pas cessé de prendre une part active à l'élaboration

de la tactique exigée par la nouvelle forme de la guerre.

Le 28 janvier 1916, il fut nommé au commandement de la 11e brigade,

et le 30 avril à celui de la 6e division d'infanterie, à

la tête de laquelle il prit part à la défense de

Verdun et combattit à Vaux, Thiaumont et Bezonvaux, Nommé

général de division le 16 décembre 1916, il fut

rappelé le 20 décembre au Grand Quartier Général

pour y prendre les fonctions de major général.

VARIÉTÉ

Fortunes rapides

Nouveaux riches. - « Il n'y a que le premier million qui coûte.

» - Les inventeurs qui ont réussi. - La fortune va moins

au génie qu'aux parasites du génie.

On parle beaucoup des « nouveaux riches

» car la guerre qui ruine les uns enrichit les autres. Tel industriel

dont l'industrie marchait cahin-caha naguère, tel commerçant

modeste, tel homme d'affaires habile que les circonstances n'avaient

pas favorisé, devenus fournisseurs de l'État, ont fais

soudain de brillantes fortunes. Les voilà millionnaires.

D'aucuns s'imaginent que les commerces de luxe ont été,

du fait de la guerre, plongés dans le marasme. Il n'en est rien.

Il faut bien que les nouveaux riches se meublent, se parent, dépensent

leurs revenus. Un chroniqueur racontait l'autre jour cette anecdote

:

Une dame d'allure bourgeoise, simplement mise, avec un petit air timide,

entre chez un des plus somptueux joailliers de la rue de la Paix et

se fait montrer des colliers de perles.

- Combien celui-ci ?

C'est le plus beau : un splendide collier de sept rangs de perles du

plus pur orient.

-Cent mille francs.

La dame, d'un modeste sac de cuir usagé tire cent billets de

mille, emporte l'écrin, monte dans un taxi et s'en va.

C'est une nouvelle riche qui vient de s'offrir sa première fantaisie.

Combien de gens qui, naguère, eussent à peine osé

rêver l'aisance, connaîtront, grâce à la guerre,

l'opulence, et auront vu, en moins de trois ans, s'échafauder,

sur 1a douleur hélas ! et la misère d'autrui, leur prodigieuse

fortune !

La richesse n'est pas toujours le fruit de longs efforts. Elle arrive

plus souvent quoi ne le croit par un coup heureux du destin. Et, pour

certains, la guerre aura déclenché cette faveur du sort.

Aux États-Unis, avant la guerre, il y avait, suivant la statistique,

4.100 personnes ayant plus d'un million de dollars, c'est-à-dire

plus de cinq millions de francs.

Après la guerre, il y en aura 500 de plus. Telle firme de poudre

a distribué en 1915 un dividende de 200 % à ses actionnaires.

Telle autre fabrique de poudre sans fumée fait un bénéfice

net de 1.600 000 francs par semaine. Telle fabrique de canons qui produit

plus que Krupp et le Creusot, a gagné, dans la seule année

1915, 225 millions, dont le directeur a touché le dixième.

Une maison de Brooklyn fabrique 15.000 obus par jour, qui laissent un

profit de 450.000 fr.

La guerre a tellement développé l'industrie en ce pays

que certaines villes manufacturières dans lesquelles se trouvent

des fabriques d'armes et de munitions, ont vu, en moins d'un an, doubler

leur population ouvrière.

Jugez par là des fortunes réalisées.

***

Il ne faudrait pas conclure de ceci que la guerre seule engendra de

« nouveaux riches » et que les fortunes rapides ne se créent

qu'à la faveur des massacres et des bouleversements.

L'activité et l'ingéniosité humaines, et aussi,

disons-le, la chance amènent, en temps de paix comme en temps

de guerre de pareils résultats. Ils font moins scandale en temps

de paix, voilà tout !

Nous en aurions maintes preuves, sans quitter l'Amérique, et

en passant en revue seulement l'histoire de quelques milliardaires des

États-Unis.

Presque toujours, on trouve au début de ces énormes fortunes

quelque chose de hasardeux et de providentiel. Un coup de veine a amené

le premier million. Et, comme disait un jour le milliardaire Richard

Copians, il n'y a que le premier million qui coûte : les autres

viennent tout seuls.

Astor, le premier de la dynastie, simple petit représentant d'une

maison anglaise aux États-Unis, s'avise d'acheter des fourrures

aux Indiens et aux trappeurs du Canada et de les revendre à New-York.

Il amasse rapidement 250.000 dollars avec lesquels il spécule

sur les terrains de la ville. En quelques années, il est à

la tête d'une fortune colossale.

Titus Salt, auquel Bradfort, devenue grâce à lui une grande

ville industrielle, a élevé une statue, n'était

qu'un simple courtier en laines. Ayant acheté une grande quantité

de bourre de laine dont il ne pouvait se défaire, et se trouvant,

de ce fait acculé à la ruine, il se mit à chercher

les moyens d'utiliser cette bourre vaille que vaille. Après quelques

essais, il trouva une combinaison et arriva à fabriquer, avec

ce produit de peu de valeur, une étoffe fine et soyeuse qui eut

une vogue considérable. Sa fortune était faite. Elle était

sortie, chose singulière, d'une affaire que, tout d'abord, i1

avait pu croire désastreuse.

George Flower, modeste fermier d'Amérique, avait acheté

à vil prix tous les terrains d'une plaine. Sa ferme prospéra

vite. Il revendit ses champs avec un énorme bénéfice

et devint millionnaire en quelques années. Là, s'élève

aujourd'hui Chicago.

Revenons en Europe. Est-il histoire plus merveilleuse que celle de James

Baird ? Fermier en Écosse, il labourait son champ de ses mains,

quand la présence de cailloux noirs parmi les mottes de terre

attira son attention. Sans rien dire à personne. il creusa, chercha,

trouva la houille. Quelques années plus tard, le petit fermier

était devenu le plus opulent métallurgiste de son pays.

A Birmingham, un jour, un vieux médecin de la ville s'évertuait

à tailler une plume d'oie afin de rédiger l'ordonnance

qu'attendait un client. Celui-ci regardait et songeait.

- Docteur, dit-il en s'en allant, je vous apporterai demain une plume

que vous n'aurez pas besoin de tailler.

Le lendemain, en effet, il apportait au médecin une plume de

fer fabriquée par lui et qui écrivait fort bien.

- Pourquoi n'en faites-vous pas d'autres ? lui dit le docteur.

Il en fit d'autres, tant d'autres même, que la manufacture de

plumes de Birmingham, au bout de quelque temps arriva à produire

trois tonnes de fer par semaine, et que son fondateur devint archi-millionaire.

Tous ces hommes devenus presque subitement riches, de pauvres ou de

modestes qu'ils étaient, surent saisir au passage la fortune

par les cheveux. Mais que dire de M. Mac Cormack, de Leadville (Colorado)

? M. Mac Cormack fit mieux : c'est dans ses propres cheveux qu'il trouva

la fortune.

M. Mac Cormack se faisait couper les cheveux. L'artiste capillaire,

placé en pleine lumière, opérait, tondait et s'étonnait

des reflets dorés de la chevelure, déjà blonde,

de son client. A la fin, n'y tenant plus :

- Mais, monsieur, c'est étonnant ! Vous avez des paillettes d'or

sur la tête ! En vérité, c'est un placer que vous

devriez exploiter !

M. Mac Cormack ne dit rien, mais il réfléchit que ses

cheveux, enduits de pommade, avaient fort bien pu retenir ces paillettes

pendant les bains quotidiens qu'il prenait dans un petit ruisselet,

situé derrière son champ, à Leadville, et de là

à s'informer...

Il s'informa, en effet, i1 fit même venir un ingénieur

et l'ingénieur constata que le ruisselet charriait de l'or en

notable quantité. Cormack acheta ou loua tous les terrains, convoqua

quelques gros brasseurs d'affaires, et, finalement, il vendit son ruisseau

contre deux millions en espèces.

La recherche de l'or ne donne pas toujours des résultats aussi

faciles et aussi rapides. L'histoire de Joe Ladue, le fondateur de Dawson-City,

dans l'Alaska, en est la preuve.

« Joe Ladue, dit son biographe, M. Saint Aubin, est un de ces

Yankees nés, comme dit leur expression typique. avec une cuiller

d'argent à la bouche. Il était trappeur et parcourait

les forêts qui environnent le lac Champlain. Ce Bas-de-Cuir avait

alors vingt ans. On le trouve successivement dans le Colorado, le Wyoming,

le Dakota, chassant, prospectant, interrogeant le sol inutilement.

« Une rencontre fortuite avec un vieux camarade Lobdell, lui donne

l'idée d'aller à l'Alaska. Le chasseur de castors, le

chercheur d'or aurait là-bas plus d'occasions de faire fortune.

Lobdell lui prête les premiers fonds nécessaires. Il part,

fait le trafic avec les Indiens, qui lui vendent des fourrures va, vient,

l'oeil et l'oreille au guet. En 1888, il entend dire qu'il y a de l'or

aux environs du Klondike. Quelques mineurs prétendent en avoir

découvert de ce côté. Il n'hésite pas à

s'y rendre, souffre la faim durant des semaines, des mois, se meurt

de froid, Échoue pendant longtemps dans toutes ses investigations,

et réussit, enfin, grâce à une persévérance

héroïque... »

Joe Ladue est archi-millionnaire à quarante-cinq ans. Du jour

où il a trouvé l'or qu'il cherchait, la richesse lui est

venue tout à coup ; mais que d'années de recherches vaines,

que de misères subies avant d'atteindre ce résultat !

La fortune, ici, n'est pas due simplement à un coup de chance

: elle est justifiée par une énergie, une volonté,

une obstination, une fermeté d'âme et un courage au travail

vraiment exceptionnels, et qui forcent l'admiration pour l'homme qui

en témoigna.

On ne peut guère, en de pareils cas, accuser la fortune de s'être

montrée aveugle et d'avoir favorisé qui ne la méritait

pas.

***

La fortune, en effet, n'est pas toujours et fatalement aveugle ; il

lui arrive quelquefois de distribuer ses faveurs à bon escient.

L'histoire de quelques inventeurs en serait la preuve.

Car quoi qu'en dise la légende, tous les inventeurs ne meurent

pas sur la paille ou dans un cabanon. La loi, sans doute, ne les protège

pas assez ; mais la chance parfois leur donne des compensations légitimes.

Le malheur, c'est que beaucoup de grands inventeurs, d'inventeurs de

génie, ayant amené, soit dans l'organisation sociale,

soit dans l'industrie, les plus grands progrès par leurs découvertes

n'obtiennent pas les récompenses qu'ils mériteraient,

et meurent pauvres, alors que ceux qui ont exploité leurs trouvailles

s'enrichissent. C'est l'éternel « sic vos non vobis »

de Virgile. Mais ce n'est pas là, Dieu merci, une loi constante

; et l'on a vu, on voit encore des inventeurs tirer un gros profit,

et un profit rapide de leurs inventions.

Parmi ces favorisés du sort, les petits inventeurs sont généralement

plus nombreux que ceux qui firent accomplir quelque grand progrès

à l'humanité. La reconnaissance des hommes est plus prompte

pour l'inventeur d'un jeu ou d'une babiole ingénieuse que pour

celui dont l'invention géniale doit bouleverser et rénover

la vie sociale.

M. Lacordaire, qui, naguère, dans la Revue des Revues,

montra « comment les petits inventeurs deviennent de gros millionnaires

», a signalé cette particularité.

« Presque toujours, dit-il, ce sont les petites découvertes

dues à la réflexion, à l'observation, au hasard,

qui rapportent les plus gros bénéfices. Telle chose, qui

paraîtra insignifiante à la généralité

des gens sera une source de brillante prospérité pour

qui sait en tirer l'utilité et le profit pratiques. Cela est

si vrai que le premier conseil à donner aux chercheurs est celui-ci

:

« - N'échafaudez pas de projets gigantesques ; ils croulent

fréquemment pendant qu'on les édifie ; contentez-vous

de regarder autour de vous, voyez ce qui manque, ce qui fait lacune,

ce qui pourrait la remplir, et si vous avez le génie de l'invention,

dirigez-le de ce côté... »

C'est, en somme, ce que répondait un jour Edison à quelqu'un

qui lui demandait comment il fallait s'y prendre pour devenir riche.

- Devenir riche ?... Il suffit de s'asseoir et de regarder le premier

objet sur lequel l'oeil tombe ; celui qui ne sait pas en tirer profit

n'a pas un atome d'intelligence.

Passons en revue, avec M. Lacordaire, quelques-unes de ces inventions

simples et pratiques dues à l'observation et qui transformèrent

rapidement leur auteur en millionnaire.

« Une paysanne américaine, qui portait des oeufs au marché,

n'arrivait jamais à destination sans en avoir de cassés.

Elle avait beau prendre des précautions, le cahot de sa voiture,

le ballottement des paniers lui causaient régulièrement

un préjudice plus ou moins grand. Un jour, elle s'avisa d'un

moyen bien simple pour isoler ses oeufs un à un : elle les mit

dans des boîtes divisées en compartiments avec du carton.

Celui-ci n'était pas cher à cette époque.

Elle en pouvait acheter plus qu'il ne lui en fallait pour peu d'argent.

Cette idée lui valut plus d'écus que n'en amassa la Perrette

du pot-au-lait. La paysanne américaine, satisfaite du résultat,

fabriqua des boîtes à compartiments, les vendit et s'enrichit.

« Un paysan de l'Etat du Maine se désolait de voir l'effrayante

consommation de souliers que faisaient ses quatre ou cinq garçons,

butant du pied contre les pavés et usant une paire de chaussures

en un rien de temps. Comment y obvier ? Il imagina de faire revêtir

ces souliers de bouts en cuivre, s'en trouva bien, prit un brevet, exploita

son invention et y gagna un demi-million de dollars... »

Combien d'autres inventions fructueuses naquirent d'une observation

du même genre.

C'est en regardant sa petite fille malade, qui jouait avec des débris

de bois hors d'usage, que Crandall, dont le nom est populaire aux États-Unis,

eut l'idée de fabriquer ces jeux de cubes de bois qui, sous divers

noms : boîtes d'alphabets, boîtes de métamorphoses,

etc., ont fait le tour du monde et ont apporte des sommes énormes

à leur inventeur.

L'inventeur de la balle à corde élastique retenue par

un anneau, laquelle se vendait un sou, a réalisé, en une

année, une fortune colossale.

On a gagné des millions de dollars avec ces petits ressorts en

bronze servant de pinces serre-papiers, et personne n'a songé

que le premier qui les mit en vente n'avait fait que copier un objet

absolument identique déjà en usage chez les Romains, il

y a vingt siècles.

Du reste, fréquemment, on n'invente pas, on retrouve. L'épingle

de sûreté, partout employée aujourd'hui, était

connue des Romaines bien avant notre ère ; un Américain

s'en est souvenu et a gagné 500.000 dollars. - Un autre a remplacé

les baleines des corsets par des plumes de dindon et de poulet : son

brevet lui a été acheté aussitôt pour la

somme rondelette de 250.000 francs.

Un Américain s'est fait 25.000 francs de rentes en inventant

le presse-citron en verre.

A Chicago, un ouvrier employé à la fabrication des boîtes

de conserves, trouve le moyen de les ouvrir sans couteau, par une simple

pression. La maison Armour lui en commande 500.000 d'un coup et le voilà

richissime.

Le brevet de l'encrier automatique qui fournit invariablement la même

quantité d'encre à la plume qu'on y trempe, a été

vendu 2 millions et demi.

L'agrafe et oeillet « Hump » qui, par un procédé

bien élémentaire, ne peuvent se détacher, ont eu

preneur à un prix encore plus élevé.

On assure que l'individu qui, le premier, eut l'idée du porte-crayon

muni d'un morceau de gomme à effacer gagna avec ce simple objet

plus de 500.000 francs.

Celui qui imagina le pince-cravate est devenu millionnaire.

Samuel Fox, qui remplaça les baleines des parapluies par une

ossature métallique, amassa 6 millions.

Le créateur du patin à roulettes laissa à sa mort

3 ou 4 millions.

Harvey Kennedy, qui lança le lacet de soulier, gagna 12 millions

à cette opération.

Enfin, il y a environ trois quarts de siècle, à Paris,

ne vit-on pas un inventeur gagner plus de cent mille francs - véritable

fortune pour l'époque , - avec morceau de papier léger

soutenu par trois bouts de fil, qui constituait un parachute, jouet

dont le succès fut considérable ?

Ces petites inventions procurèrent la fortune à leurs

auteurs. Et, pourtant, elles ne présentaient pas un caractère

d'utilité indéniable. Il faut croire que ces inventeurs

eurent la chance.

La chance, tout est là !... Mais pourquoi cette heureuse fatalité

ne favorise-t-elle pas plus souvent les hommes dont les découvertes

géniales marquent les étapes du progrès humain

?

Quand, plus tard, on recensera les nouveaux riches créés

par la guerre, on verra probablement encore à l'origine de leur

richesse, la chance, les relations, l'audace, et l'on s'apercevra sans

doute une fois de plus que la fortune aura été encore

bien moins au génie lui-même qu'aux parasites du génie.

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré du 20 mai 1917