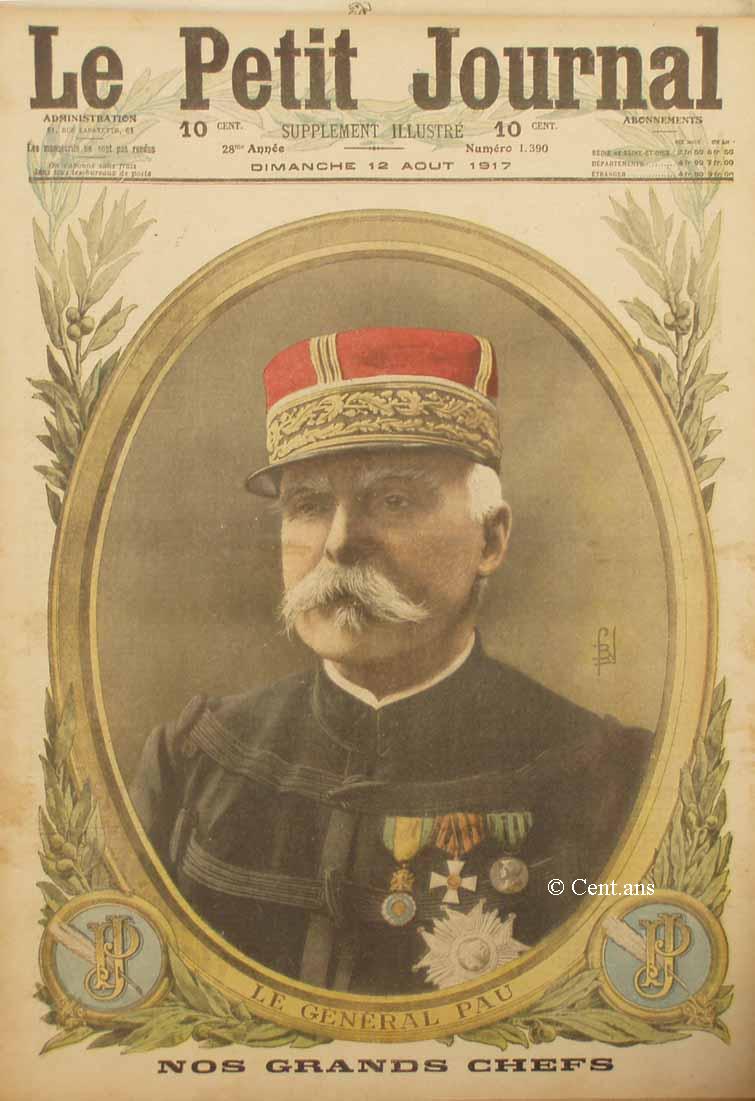

Le général Pau

Le général Pau est, pourrait-on

dire, une des figures légendaires de notre armée.

Tout jeune officier en 1870, il perdit, à Freschwiller, une main

au service du pays. Il n'en poursuivit pas moins sa carrière

militaire et gagna les plus hauts grades on même temps que la

confiance des soldats.

Chef de l'armée d'Alsace au début de la guerre, il se

consacra ensuite à des mission diplomatiques de la plus haute

importance.

La République, pour resserrer le cercle de fer autour des Austro-Allemands,

avait besoin d'un négociateur qui fût en même temps

un chef militaire incontesté. Le général Pau s'en

fut en Russie, en passant par les Balkans, pour revenir ensuite en Italie.

Partout, il rencontra l'accueil triomphal dû à sa valeur,

à sa renommée.

« Les foules, écrivait alors un journal romain, les foules,

avec la rapidité de l'éclair et la violence d'un instinct

vraiment sain, ont deviné la France à travers le geste,

le sourire et l'émotion du général Pau. »

Récemment, le général Pau était en Suisse,

où il passait en revue les Français internés en

ce pays. Et là encore, l'illustre soldat, le digne représentant

de la France, était, de la part de la population, l'objet des

plus éclatantes manifestations de sympathie..

VARIÉTÉ

A propos de bottes

Les Boches vont pieds nus. - Histoire de la chaussure. - Le cordonnier de Toulouse. - Nos pères se chaussaient à bon marché. - Ce qu'il faut employer pour faire de bons souliers.

Les Boches ont une admirable propension a faire

contre mauvaise fortune bon coeur.

Le cuir manque chez eux : on leur persuade de mettre des sandales à

semelles de bois ou même d'aller pieds nus ; et ils se laissent

persuader de la meilleure volonté du monde.

Bien mieux : le cuir faisant défaut, ils s'efforcent de se convaincre

qu'il n'est point aussi nécessaire qu'on le croyait jusqu'alors.

La chaussure ?... Mais la chaussure est un préjugé...

La chaussure est inutile, funeste, déplorable au point de vue

de hygiène. La nature nous a faits pour aller pieds nus. Cessons

donc de porter des soutiers !...

Voilà le thème que les journaux allemands développent

à l'envi. La Post de Berlin va même plus loin

: elle considère comme un bienfait, au point de vue de l'économie,

de l'hygiène et même de l'esthétique, la nécessité

où se trouvent les Allemands de se passer de chaussures. Aller

pieds nus, voilà le progrès. Pourquoi n'y avait-on pas

pensé plus tôt ?

Lisez cet extrait du grave journal berlinois :

« On a interdit aux enfants, à Berlin comme dans les faubourgs,

de se rendre à l'école pieds nus, et cela pendant des

années. La situation a changé maintenant. La rareté

du cuir et sa cherté nous obligent à nous habituer à

voir les enfants passer pieds nus dans les rues.

» Représentez-vous les ennuis et la dépense qu'on

aurait épargnés aux parents pauvres si la commission universitaire

s'était rendu compte en temps de paix du côté pratique

qu'offre une pareille décision. Il est vraiment étonnant

que les autorités insistent aujourd'hui sur sa raison d'être

au point de vue hygiénique ! Si l'on déclare aujourd'hui

qu'il est d'une bonne hygiène de marcher les pieds nus, pourquoi

se montrait-on naguère d'un avis si différent ? Et si

l'hygiène se recommande pour les enfants, pourquoi ne se recommanderait-elle

pas pour les adultes ? En amenant les Berlinois parvenus à l'âge

d'homme à marcher les pieds nus, on modifierait l'aspect monotone

de nos rues par une sorte de rajeunissement classique. »

Qui nous eût dit que tant d'avantages naîtraient pour l'Allemagne

de la rareté du cuir et de la mode nouvelle d'aller pieds nus

: économies pour la famille, rajeunissement esthétique

des cités allemandes ; sans compter que la marche à l'air

libre aurait pour effet d'atténuer les phénomènes

de la « bromidrose » cette maladie qui donne un goût

spécial à la sueur allemande, et que les Boches en retireraient

encore cet avantage de puer un peu moins des pieds.

Tous les bonheurs à la fois, comme vous voyez.

***

Donc, le progrès, chez les Boches, consiste à retourner

à la barbarie primitive car c'est aux temps barbares seulement

que les hommes allèrent pieds nus ; et l'on pourrait dire que,

dès que la civilisation fit ses premiers pas, elle s'empressa

de mettre des souliers.

Ces premières chaussures de nos lointains ancêtres étaient

faites soit d'une écorce d'arbre, soit d'une langue de cuir attachée

avec des courroies.

Les Grecs des premiers âges n'avaient que ces sandales grossières.

Plus tard, ils connurent maintes formes diverses de chaussures. Le cothurne

que Sophocle imagina pour donner aux acteurs qui jouaient ses tragédies

plus de taille et de majesté, était une sandale à

haut talon.

Le brodequin des Grecs, si j'en crois un historien de la chaussure,

couvrait le pied et le moitié de la jambe. La base était

en bois, mais la tige variait. suivant l'usage qu'on en voulait faire.

Pour les guerriers et les chasseurs, elle était d'un cuir fort

et souvent non tanné ; pour les élégants, elle

était faite d'étoffes précieuses rehaussées

de broderies.

Les Grecs portaient encore des souliers qu'ils désignaient par

deux mots signifiant « chaussure creuse », par opposition

à la sandale, qui était une chaussure plate. Ces souliers,

à Athènes, étaient en cuir préparé,

invariablement noirs pour les hommes, et de diverses couleurs pour les

femmes qui y faisaient ajouter des ornements d'or et d'argent et des

pierres précieuses.

Ils avaient encore maintes autres chaussures : les « lautia »,

qui étaient les pantoufles pour la maison ; les « péribarides

» que seules les dames nobles avaient le droit de porter ; les

« crépides », chaussure des soldats , les «

abulées », chaussure des Pauvres ; les « persiques

» pour les courtisanes ; les « garbatines » pour les

paysans ; les « embades » pour les comédiens. Tout

cela, s'attachait avec des courroies et ne consistait qu'en semelles

faites quelquefois de métal.

Les Romains empruntèrent aux Grecs l'usage de la sandale, du

soulier et de la botte. La « solea », la « crepida

», la « gallica », le « sandalium » étaient

des sandales attachées avec des courroies. Le « calceus

» était le soulier ordinaire, ouvert à partir du

coude-pied et fermé avec un lacet.

Le « péro » était une chaussure rustique faite

de cuir non préparé, et qui montait jusqu'au genou. Juvénal

en fait la description dans sa quatorzième satire. C'étaient,

dit-il, de grosses bottines faites exprès pour résister

aux boues, aux neiges, et dont les paysans se servaient pour travailler

la terre.

Par contre, le « mulleus » était une chaussure élégante,

De cuir rouge traité à l'alun, il n'était porté

dans le principe que par les patriciens, les sénateurs et les

édiles. Plus tard, les élégantes et les courtisanes

l'adoptèrent. L'empereur Aurélien rendit même un

édit qui en prohibait l'usage aux hommes et le réservait

aux femmes.

C'est de ce mot « mulleus », dont on ignore d'ailleurs l'origine

exacte, que nous avons fait « mule » en français.

Quant à nos aïeux, ils mettaient déjà, il

y a un millier d'années, quelque coquetterie à se bien

chausser. Le moine de Saint-Gall nous dit, en effet : « Les premiers

Français avaient des chaussures dorées par dehors et ornées

de courroies et de lanières longues de trois coudées.

» Telle était la chaussure de Charlemagne.

Jean-Pierre Puriceli, décrivant la découverte des restes

de Bernard, fils de Pépin, roi d'Italie, dans les souterrains

de la basilique ambrosienne, raconte :

« Ses souliers étaient encore entiers ; ils étaient

de cuir rouge, et la semelle était de bois ; ils étaient

si justes, si bien faits à chaque pied et aux doigts de chaque

pied que le soulier gauche ne pouvait servir au pied droit, ni le pied

droit au pied gauche, finissant en pointe du côté du gros

doigt.. »

Comment décrire toutes les formes de chaussures que la mode imposa

successivement à nos pères ?... Un modeste article n'y

saurait suffire. Disons pourtant un mot de l'une des plus bizarres,

de ce soutier pointu et recourbé qu'on appelait soulier «

à la poulaine ».

D'où vient ce mot ?... Les uns prétendent qu'un cordonnier

nommé Poulin, ayant inventé cette chaussure, lui aurait

donné son nom ; d'autres disent que ce nom de poulaine vient

de la similitude que les pointes relevées donnaient, à

ces souliers avec la poulaine, C'est-à-dire la proue d'un navire.

On est mieux fixé sur la façon dont cette mode grotesque

prit naissance.

Geoffrey Plantagenet, comte d'Anjou, était un des gentilshommes

les mieux tournés de son temps. Malheureusement, comme rien n'est

parfait en ce monde, le pied du noble comte ne répondait pas

à la grâce de l'ensemble et se terminait par une excroissance

de chair qui lui rendait impossible l'usage des chaussures de son époque.

C'est pourquoi Geoffroy se fit confectionner des souliers spéciaux

qui, en dépit de leur bizarrerie, furent immédiatement

adoptés par les élégants. Et, comme tout le monde

voulait être élégant, tout le monde bientôt,

à la cour et à la ville porta la poulaine. Cependant,

il fallut bien respecter les rangs, et, tandis que les bourgeois se

contentaient d'une poulaine de six pouces, les beaux seigneurs en avaient

qui dépassaient deux pieds de long. Et c'est de là que

vint l'expression « être sur un bon pied ».

La poulaine n'eut d'ailleurs qu'une existence éphémère.

L'Église la condamna, comme elle condamna les Hennins, les vertugades,

plus tard, les paniers et toits les excès de l'élégance

; et le roi Charles V en interdit l'usage.

A la poulaine succédèrent les souliers tailladés.

On porta ensuite des galoches à hauts talons contre lesquelles

tonna l'éloquence du père Jean Herolt, l'un des prédicateurs

les plus fameux du temps.

Sous Louis XIV, on voit des souliers carrés du bout, à

grand talons rouges et couronnés de rosettes de soie, de velours

et même de dentelles.

Depuis la Révolution, la forme des chaussures n'a guère

varié : les bottes, bottines, souliers, escarpins à peu

près invariables d'aspect ont été les seules chaussures

qu'on ait portées. Seule la matière première s'est

améliorée, et maints progrès ont été

accomplis dans l'art de traiter et de tanner la peau.

***

Maintenant, vous plaît-il de savoir quelles étaient, au

temps jadis, les villes de France les plus renommées en ce qui

touche la cordonnerie ?

Les maîtres cordonniers de Paris étaient fort en vogue.

Ils avaient leur rue dans le quartier des Halles, la rue de la Cordonnerie,

et, de plus, ils avaient droit d'étalage sous les piliers.

Rouen était aussi célèbre pour la fabrication des

souliers ; mais la cité cordonnière illustre entre toutes,

c'était Toulouse.

Toulouse ne fut-il pas, de tout temps, un intense foyer d'art ?

Un chevalier de Malte, qui fit, au dix-septième siècle,

un voyage économique à travers la France, a témoigné

de son admiration pour les souliers de Toulouse.

« Pendant mon séjour dans cette ville, dit-il, j'avais

pour voisin, rue Croix-Baragnon, un jeune cordonnier qui, assis tout

le jour sur sa scabelle à trois pieds, ne cessait de chanter

ou de siffler ses merles. Il me fit voir des bottes fortes, molles,

blanches, noires, des bottes de chasseur, des bottes de pêcheur,

des bottes de ville ou bottines... Il me montra des souliers de toute

sorte, des souliers pointus, des souliers carrés, des souliers

lacés, des souliers à patin, des souliers à noeuds,

à rosettes, à ailes de papillon, à ailes de moulin

à vent, des souliers à boucles, des souliers de maroquin,

des souliers de cuir bronzé.

» Il voulut que je visse encore les souliers pour femmes. Dans

l'armoire où ils étaient rangés, il y en avait

à talon de bois, à talon haut, à talon bas, avec

des quartiers, sans quartiers ; il y en avait en soie, en velours, en

brocart d'or, en brocart d'argent ; il y en avait de brodés,

il y en avait de galonnés... « Les cordonniers »

de plusieurs villes de France, lui dis-je, envoient leurs souliers à

la halle de Paris : en est-il ici de même ? » Il me répondit

avec le ton d'un cordonnier de la Garonne : « Toulouse ne travaille

que pour Toulouse... »

Bien mieux, le même voyageur cite le cas d'un savetier parisien

qui, étant venu à Toulouse dans sa jeunesse, à

la suite de quelque seigneur, y avait trouvé le vin si bon. la

vie si facile, le cuir si beau et le talent des maîtres si parfait,

qu'il n'avait pas voulu passer outre. Et, depuis lors, il y demeurait,

heureux de son sort et raccommodant de vieux souliers dans une vieille

échoppe du vieux faubourg Saint-Cyprien.

Quel était, me direz-vous, le prix que payait nos pères

pour ces chaussures qui nous coûtent si cher aujourd'hui ?

M. le vicomte d'Avenel, qui a, dans ses savants ouvrages, relevé

les prix de toutes choses au cours de sept cents ans, va nous renseigner

à ce sujet.

Il nous dit qu'au temps du bon roi Henri IV « le quart du peuple

ne se servait que de chaussures de bois ou de corde » et que,

sous Louis XIII encore, les meilleurs souliers des pauvres gens n'avaient

de cuir que par le bout.

Une paire de souliers qui, avant la guerre, valait 15 francs et en vaut

bien le double à présent, s'achetait en moyenne, dit M,

d'Avenel, 1 fr. 85 au XIIIe siècle, 2 fr. 75 au XIVe ; 1 fr.

25 seulement au XVe, et, 1 fr. 75 au XVIe.

Les sabots au XVIe siècle, coûtent de 14 à 38 centimes.

« On est d'ailleurs frappé, dit notre auteur, de l'extrême

bon marché des chaussures dans la classe moyenne ou riche : des

souliers à courroies, pour la reine, sont cotés 2 fr.

70 en 1312 ; ceux de la nièce d'un évêque, 1 fr.

25 en 1402 ; ceux d'un prieur, au XVIe siècle, 1 fr. 50. Les

« escarpins » des gens de guerre valent 1 fr. 16 à

Romorantin en 1558.

» De même, les bottes qui se paient aujourd'hui 30 francs,

50 francs, voire 100 francs, selon l'élégance de leur

destinataire, sont à des taux fort réduits : des «

houseaux » en cuir de Cordoue - le houseau couvrait, on le sait,

la moitié de la cuisse - valent, au XIVe siècle, 6 francs,

et, au maximum, 9 à 13 francs. En Bourgogne, les villageoises

ne payaient leurs chaussures que 51 centimes, et les campagnards 84

centimes sous le règne de Louis VI.

» A Soissons, les souliers d'homme valaient 1 fr. 25 en 1492 ;

1 fr. 67 en 1549 ; 2 fr. 65 en 1571, et 4 fr. 45 en 1598... »

Aux siècles suivants, les prix augmentèrent sans doute,

mais c'est surtout depuis une centaine d'années que les souliers

ont le plus renchéri.

M. d'Avenel écrivait, il y a quelques années :

« En prenant comme moyenne le chiffre de 15 francs la paire, actuellement

payé par les cultivateurs pour les modèles épais

et puissants qui sortent des ateliers de village, on le trouve quatre

ou cinq fois supérieur à celui des souliers de 3 francs

à 3 fr. 50 dont les petites gens se servaient, il y a un siècle.

Les sabots ou galoches étaient aussi à très bas

prix : 20 à 40 centimes la paire, suivant le fini du travail

ou l'essence du bois...

Il existe, à l'heure actuelle, nombre de souliers, bottines ou

brodequins qui se vendent, suivant la façon dont le cuir a été

mis en oeuvre, 30, 40 et 50 francs. A ceux-là correspondent,

aux derniers siècle, les souliers de gentilshommes à 8

et 9 francs, les bottines de maroquin à 18 francs, les mules

soignées à 10 et 12 francs sans parler des mignonnes pantoufles

de satin et de toile d'argent à mouches d'or, où logeaient

les petits pieds des belles dames ; ni des bottes « fortes »

ou de postillon, « à l'écuyère » ou

« à la hussarde coûtant de 10 à 40 francs,

dans lesquelles les cavaliers devaient emprisonner leurs jambes... »

De tout ceci, on peut conclure, étant donnés les prix

actuels, que nous payons nos modestes « croquenots » à

peu près dix fois plus cher que les élégants seigneurs

du XVIIIe siècle pavaient leurs beaux souliers mordorés

ou leurs superbes bottes de maroquin à revers.

Il y a vraiment des moments où l'on est bien excusable de louanger

le temps passé.

***

Mais il est temps de conclure.

Voulez-vous savoir, « à la définaille », comme

disaient nos pères, ce qu'il faut employer pour faire une bonne

paire de souliers ?

Voici la recette, telle que nous la fournit un vieux dicton alsacien

:

Pour l'empeigne, du gosier de chantre : ça ne prend pas l'eau

; pour la semelle, de la langue de femme : c'est inusable ; pour les

talons, de la rancune d'Allemand : ça dure toujours.

Ernest Laut.

Le Petit Journal illustré du 12 août 1917