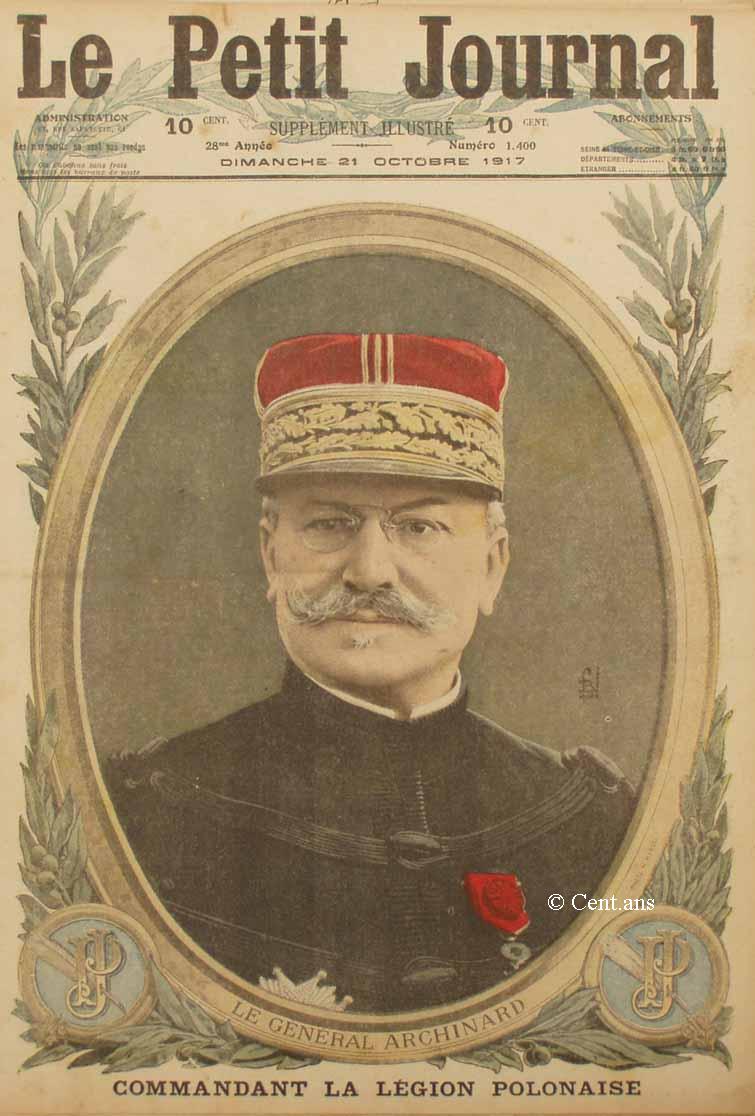

Le général Archinard

chef de la mission militaire franco-polonaise

Le général Archinard, chef de

la mission militaire chargée de la formation de l'armée

polonaise en France, comptait, avant la guerre, parmi les plus illustres

de nos officiers coloniaux.

Il venait d'être nommé grand-croix de la Légion

d'honneur quand la guerre éclata. Un commandement lui fut confié

en Alsace, sous les ordres du général Pau.

Lors de la seconde occupation de Mulhouse, il arbora son fanion de commandant

d'armée à Heimsbrunn, après le combat du 19 août

où les Allemands furent battus et perdirent dix-huit canons de

campagne.

Chargé d'inspection dans la zone des armées en septembre

1914, l'ancien vainqueur d'Ahmadou et de Samory fut atteint par la limite

d'âge en 1915 et placé au cadre de réserve. Le voilà

de nouveau au premier plan.

« La nomination du général Louis Archinard au poste

de chef de la Mission militaire franco-polonaise », dit la revue

Polonia a été accueillie dans les milieux polonais

avec la plus profonde reconnaissance envers le gouvernement de la République.

La haute expérience du général ainsi que ses grandes

qualités militaires et civiques sont le meilleur présage

pour l'avenir de la formation de l'armée polonaise. »

VARIÉTÉ

Les Légions polonaises

Corps étrangers au service de la France. -Les légions de Dombrowski. -- Poniatowski, le Bayard polonais. - L'indépendance de la Pologne.

Les étrangers ont, de tout temps, servi

volontiers dans nos armées. Deux mobiles bien de différents

les y amenaient : l'intérêt, d'une part ; l'amour de notre

pays, de l'autre. Les uns étaient des mercenaires ; les autres

des Français de coeur.

C'est parmi ces derniers qu'il faut ranger les Polonais qui, à

diverses époques, combattirent pour la France.

Avant la Révolution, nos rois ne voulaient, pour constituer les

corps d'élite chargés de veiller sur leur sécurité,

que des soldats étrangers : Suisses, Écossais, irlandais,

Allemands, etc. Ils estimaient

qu'un soldat étranger en valait trois : c'était un soldat

de moins pour l'ennemi, un de plus dans les rangs de l'armée

française : enfin, c'était un Français qu'on pouvait

laisser à le culture ou à l'industrie

Pour cette triple raison, on ne négligeait rien afin d'attirer

l'étranger : haute paie, uniforme élégant, bel

équipement, service agréable, tels étaient les

avantages qu'on réservait aux mercenaires venus des pays pour

s'engager en France.

Les Suisses ont servi chez nous, sans interruption, depuis la fin du

XVe siècle jusqu'à la Révolution.

A début du XVIIIe siècle, des régiments irlandais

entrèrent au service de la France.

Quant aux Allemands, c'est a partir du règne de François

1er qu'ils formèrent ces régiments de reîtres et

de lansquenets dont les croquis de Callot nous ont conservé le

souvenir.

Ces soldats étaient recrutés en Allemagne par les soins

d'officiers français qui tenaient marché d'hommes, de

préférence dans les cercles de Franconie et de Souabe.Plus

tard, les ministres de la guerre traitaient avec les petits souverains

allemands ; électeurs de Bavière et de Trèves,

duc des Deux-Ponts, duc de Nassau, de Brunswick, et autres principicules

à court d'argent qui vivaient de la traite de leurs sujets.

La Révolution, loin de chasser l'étranger les armées

françaises s'efforça au contraire, de l'y attirer. Lisez

le livre d'Arthur Chuquet sur la Légion germanique,

vous verrez qu'en 1792, dès que la France eût déclaré

la guerre à l'Autriche, les ministres, les représentants

du peuple proposèrent a l'envie d'organiser des légions

étrangères et, comme disait l'un d'eux, « de faire

des levées aux dépens des autres puissances ».

Ce n'étaient plus alors des mercenaires qu'il s'agissait d'amener

en France, c'étaient des volontaires, des soldats de la Liberté.

Et leur origine n'importait guère. On ne leur demandait pas d'où

ils venaient. La France, qui s'armait contre les tyrans, regardait tous

les peuples connue des alliés naturels : les Français

voyaient, dans tout ennemi de l'oppression, un concitoyen et un frère.

Le 8 juillet 1797, Brissot, dans un discours à l'Assemblée

législative, s'écriait : « La France s'honorera

toujours de recevoir ceux qui viendront se ranger sous ses drapeaux,

et, quelle que soit leur patrie, ils ne seront jamais étrangers

pour elle. »

Le premier corps étranger qui se créa fut la Légion

des Belges et Liégeois. Une Légion Batave fut constituée

ensuite, composée de Hollandais et de Brabançons.

Puis vint la Légion des Allobroges, composée de Savoisiens,

de Piémontais et d'habitants du Valais.

Enfin, sur l'initiative d'Anacharsis Cloots, fut créée

la Légion Germanique. Ce corps ne servit que dans la guerre contre

les royalistes en Vendée. Cette légion de Boche n'inspirait

qu'une confiance limitée au gouvernement révolutionnaire.

***

Les premières légions polonaises ne devaient se former

que trois ans plus tard. Les insurrections polonaises de 1792 et de

1794 avaient échoué ; le troisième partage de la

Pologne s'accomplissait. L'armée polonaise ne voulut pas servir

ses vainqueurs.En masse, chefs et soldats émigrèrent vers

la France, patrie de la liberté - de cette liberté que

les Polonais n'avaient pu conquérir pour leur propre pays.

Du moins, là, disaient-ils, nous ne vivrons pas en esclavage.

Dombrowski fut le premier chef polonais qui vint offrir sort épée

à la France. C'était un des plus illustres généraux

qu'eût produits la Pologne. En 1792, il s'était distingué

dans la guerre de l'indépendance. Il fut nommé général

de division peu de temps avant la prise de Varsovie par les Russes.

Fait prisonnier, il fut amené à Souvarow, qui le reçut

avec distinction et le pressa vainement de prendre du service en Russie.

Dombrowski préféra venir en France apporter à Bonaparte,

dont la gloire commençait à rayonner sur le monde, le

concours de ses talents militaires.

La Constitution de l'an III avait supprimé les régiments

étrangers et interdit leur emploi dans l'armée française.

Le Directoire tourna la difficulté en acceptant le concours de

Dombrowski, non pour la France, mais pour la République cisalpine

que Bonaparte venait de constituer.

C'est donc à Milan que Dombrowski organisa la première

légion polonaise.

A la tête de ces admirables soldats, aguerris par quatre ans de

combats en Pologne, il combattit à Reggio, prit une part active

à la campagne de Naples, fit des prodiges à la Trebbia,

où il reçut, en pleine poitrine, une balle qui l'eût

infailliblement tué, si elle ne se fût aplatie sur un exemplaire

de l'Histoire de la Guerre de Trente Ans, de Schiller, qu'il

avait toujours dans sa poche.

En 1806, Dombrowski et ses Polonais prirent part à la campagne

de Prusse avec Napoléon. Le général entra en Pologne

et seconda Poniatowski pour la délivrance de leur patrie commune.

Le rôle de Dombrowski ne fut pas moins glorieux pendant la campagne

de Russie. C'est lui qui livra la bataille de Borissow et tint en échec

l'ennemi pour permettre à l'armée de passer la Bérésina.

Après Leipzig, il prit le commandement général

des troupes polonaises à la place de Poniatowski et se battit

à leur tête pendant la campagne de France. Il ramena ensuite

ses soldats dans leur patrie, sur la promesse, que lui avait faite le

tsar Alexandre, de rendre la liberté à la Pologne.

Mais, cette promesse, le tsar ne la tint pas. Et Dombrowski, écoeuré,

se retira et alla finir sa vie dans ses terres, loin des luttes de la

guerre et de la politique.

***

Kniaziewicz, l'un des chefs las plus valeureux des légions polonaises

au Service de la France, avait, lui aussi, combattu pour l'indépendance

de son pays en 1794.

La Pologne vaincue, il partit pour la France refuge de tous les amants

déçus de la liberté et entra, en 1798, dans les

légions de Dombrowski. Il fit la campagne de Naples sous Championnet

, se conduisit de la façon la plus brillante à Magliano,

à Terni, fit capituler Gaëte par un coup d'audace, Pour

le remercier des services rendus à la France, Championnet le

chargea d'apporter à Paris trente-cinq drapeaux pris à

l'ennemi.

Dubois-Crancé en le présentant aux membres du Directoire,

disait :

« C'est l'un de ces Étrangers qui ne le ont pas pour nous.

L'honneur de vous offrir ces trophées militaires est le pris

de ses vertus guerrières et de ses services. »

Sur le Rhin, en 1800, Kniaziewicz, à la tête d'une nouvelle

légion polonaise, se distingua encore et fut un des artisans

de la victoire de Hohenlinden.

Mais après les pourparlers de Lunéville, le général,

découragé et indigné à la pensée

que sa patrie ne serait pas encore libérée, donna sa démission

et retourna en Pologne, où il vécut dans la retraite jusqu'en

1812.

A cette époque, il se laissa de nouveau entraîner dans

la grande épopée et accepta le commandement d'une division

de la Grande-Armée. Il se battit à la Moskova et fut blessé

grièvement à la Bérésina, où il commandait

en chef le contingent polonais.

***

Mais la plus grande figure de la Pologne aux temps héroïque

des guerres napoléonniennes, c'est celle du prince Joseph Poniatowski,

celui que sa bravoure fit appeler le Bayard polonais.

Poniatowski avait fait ses premières armes dans l'armée

autrichienne, puis il avait pris part à la guerre de l'indépendance

contre les Russes en 1792.

Dans l'insurrection de 1794, il s'enrôla comme simple volontaire

sous les drapeaux de Kosciusko, mais bientôt il reçut le

commandement d'une division, et il rendit les plus grands services pendant

les deux sièges de Varsovie.

Après l'issue désastreuse de cette lutte, Poniatowski

se retira à Vienne.

Quand les Français, après Iéna, envahirent la Pologne,

Poniatowski se vit offrir le gouvernement de Varsovie par le roi de

Prusse : mais, suivant l'impulsion générale de la nation

polonaise, il embrassa le parti des Français, organisa rapidement

une armée polonaise et servit fidèlement, depuis lors,

la cause française, qui se confondait, dans son esprit et dans

son coeur, avec celle de sa patrie.

En 1809, il se couvrit de gloire en défendant Varsovie, avec

une poignée d'hommes contre l'armée de l'archiduc Ferdinand

d'Autriche. Le traité de Vienne n'avait pas rendu la liberté

à la Pologne. Cependant, Poniatowski et ses compagnons restèrent

fidèles à Napoléon. Ils espéraient toujours

et supportaient tout.

C'est ainsi que, lorsque éclata la guerre avec la Russie en 1812,

Poniatowski offrit à l'empereur une armée de cent mille

hommes. Il lui offrit quelque chose de plus précieux encore,

peut-être : les conseils de son expérience pour la conduite

de la guerre dans un pays que nul ne connaissait mieux que lui. L'empereur,

aveuglé par son orgueil, accepta les hommes et repoussa les conseils.

Poniatowski ne se conduisit pas moins de la façon la plus glorieuse

pendant toute la campagne. Il se signala à Smolensk, à

la Moskova, à Borodino, entra l'un des premiers à Moscou.

Pendant la retraite, il fut blessé grièvement. Guéri,

il rejoignit Napoléon avec un corps de de Polonais fidèles.

A Leipzig, son héroïsme le fit nommer maréchal de

France sur le champ de bataille.

C'était le couronnement de sa gloire militaire. Mais, à

ceux qui l'en félicitaient, il répondit :

« Je suis fier seulement d'être le chef des Polonais. Quand

on a le titre unique, et supérieur au maréchalat, celui

de généralissime des Polonais, tout autre ne saurait compter.

D'ailleurs, ma mort approche je vais mourir comme général

polonais, et non comme maréchal de France. »

Le pressentiment du grand soldat n'était que trop exact. Trois

jours après, chargé de protéger la retraite, et

n'avant avec lui qu'un petit nombre de soldats, il contint les colonnes

ennemies jusque sur les bords de l'Elster. Là, pressé

par les forces supérieures, ne pouvant traverser le fleuve, dont

les Français avaient détruit les ponts, couvert de blessures,

il refusa néanmoins de se rendre, poussa, son cheval dans le

fleuve et Essaya de le traverser à la nage. Mais emporté

par le courant, il se nova.

Son corps, retrouvé quelques jours plus tard, fut inhumé

à Cracovie, près de celui de Kosciusko.

On se rappelle l'admirable chanson qu'inspira à Béranger

la fin du Bayard polonais, et le cri impressionnant que le poète

mit dans la bouche de Poniatowski mourant :

« Rien qu'une main, Français, je suis sauvé ! »

Ce cri qui s'élève encore, dit le poète, alors que le guerrier a roulé au fond des eaux, qui donc le pousse ?...

C'est la Pologne et son peuple fidèle

Oui, tant de fois, a pour nous combattu.

Elle se noie la sang qui coule d'elle,

Sang qui s'épuise en gardant sa vertu.

Comme ce chef mort pour notre patrie,

Corps en lambeaux dans l'Elster retrouvé.

Au bord du gouffre un peuple entier nous crie:

« Rien qu'une main, Français, je suis sauvé ! »

***

Cette mai, les Polonais sont assurés de la trouver cette fois.

Ils en trouveront même plus d'une ; ils trouveront toutes les

mains unies des peuples alliés contre leurs tyrans.

Mais ils ont voulu combattre avec nous, avec nos alliés non point

seulement pour leur propre liberté, mais pour la liberté

du inonde.

C'est ainsi qu'ils ont demandé à constituer une légion

polonaise comme aux temps glorieux de Dombrowski et de Kniaziewicz.

Et c'est, en France, comme il y a cent vingt ans, que cette légion

s'est créée.

N'est-ce pas surtout aux Polonais que s'applique le mot Célèbre

: « Tout homme a deux patries, la sienne et la France. »

Je n'ai parlé que des principaux chefs des légions polonaises

d'autrefois. Mais combien d'autres se sacrifièrent pour notre

pays. La Grande-Armée, en 1812, ne comptait pas moins de 80 bataillons

et de 76 escadrons polonais

Le chef de la députation polonaise présentée alors

à Napoléon lui disait :

« ...Votre Majesté travaille pour la postérité

et pour l'Histoire. Si l'Europe ne peut méconnaître nos

droits, elle peut encore bien moins méconnaître nos devoirs.

Nation libre et indépendante depuis les temps les plus reculés,

nous n'avons perdu notre territoire et notre indépendance ni

par des traité, ni par des conquêtes, mais par la perfidie

et la trahison. La trahison n'a jamais constitué des droits...

Nous sommes seize millions de Polonais, parmi lesquels il n'y en a pas

un dont le sang, les bras, la fortune ne soient dénoués

à Votre Majesté. Chaque sacrifice nous paraîtra

léger s'il a pour effet le rétablissement de notre pays

natal, de la Dvina au Dniester, du Borysthène à l'Oder.

L'intérêt de Votre Majesté demande le rétablissement

de la Pologne et certes, l'honneur de la France y est également

intéressé... Depuis trois siècles, la Pologne,

dans ses malheurs, a toujours tourné les yeux vers la. France.»

Et la Pologne resta, fidèle à la France vaincue comme

à la France victorieuse.

En 1814, lorsque tout fut perdu, les Polonais demeurèrent inébranlables

dans leur attachement à notre pays et en donnèrent des

preuves éclatantes sur le théâtre même des

grandes opérations actuelles. Dans la forêt de la Fère

et près des sources de l'Ourcq, leurs cavaliers infligèrent

des échecs sérieux aux Prussiens. Devant Berry-au-Bac,

les lanciers polonais, formant l'avant-garde du général

de Nansouty, se couvrirent de gloire. Ensuite , poursuivant l'adversaire

qui s'était retiré au delà de la Miette et cherchait

à se reformer dans la plaine située entre la Ville-aux-Bois

et, Juvincourt, ils le défirent totalement. Le général

Dautancourt écrit à se sujet, dans son Journal des

campagnes, de 1813 et 1814 : « Chargé à

nouveau par les lanciers du brave Skarzynski et voyant toute la division

prête à fondre sur lui, l'ennemi fut mis dans une déroute

si complète que je ne crois pas qu'on ait jamais vu de cavalerie

fuir avec un abandon aussi désespéré... »

Ce sont des Polonais qui, dans la défense de Paris, en 1814,

tirèrent, des hauteurs de Montmartre, les derniers coups de canon

contre les Russes du compte de Langeron.

Jamais la France ne s'est battues sans que les Polonais soient à

ses côtés. En 1870, ils étaient à Châteaudun

avec Lipowski, à Dijon avec Bossak-Hauke.

Dès le début de cette guerre, ils étaient nombreux

dans nos corps étrangers. Ils vont être plus nombreux encore

dans l'armée que commandera le général Archtinard.

Tant d'héroïsme et de fidélité doivent trouver

enfin leur récompense. « La constitution d'une armée

polonaise, disait récemment, dans le Petit Journal,

notre éminent directeur, M. Stéphen Pichon, est la première

consécration officielle donnée à l'indépendance

de la Pologne. »

Cette indépendance, ce sera l'honneur de la France d'avoir concouru

à l'assurer à ses frères fidèles, à

ces Polonais qui se disent avec fierté les « Français

du Nord ».

Ernest Laut

Le Petit Journal illustré du 21 octobre 1917