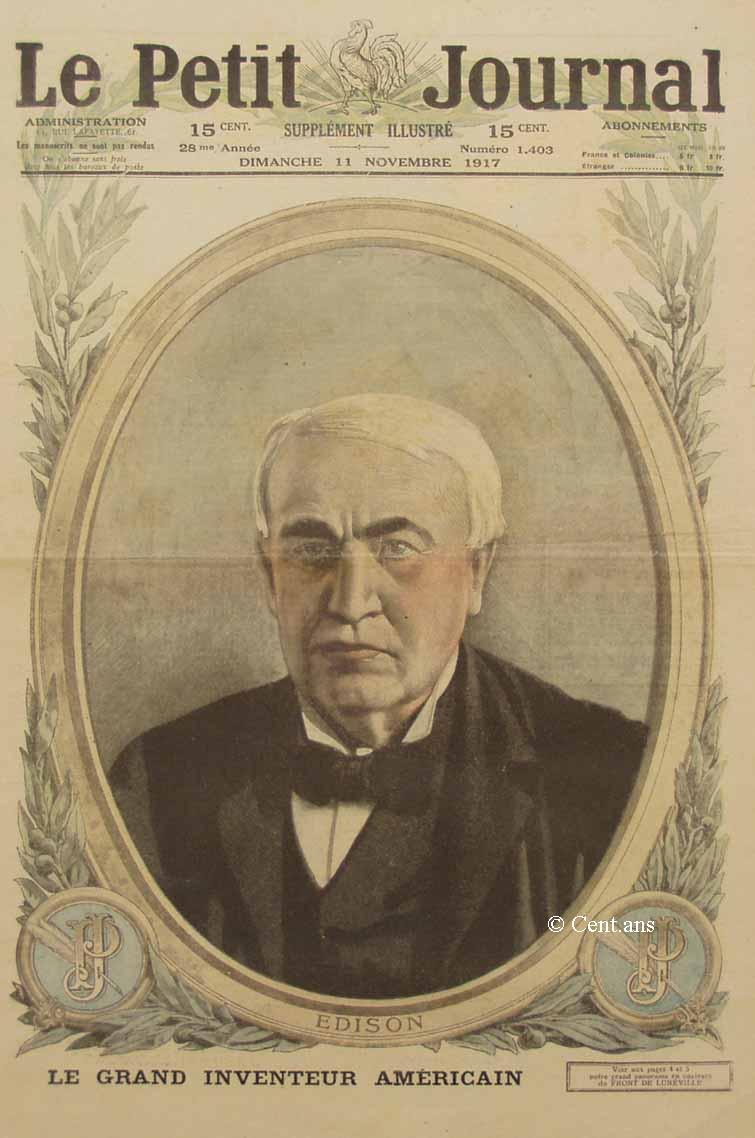

Le grand inventeur américain Edison

Une information venue récemment l'Amérique

met au premier plan de l'actualité la grande figure de l'inventeur

américain Edison, à qui nous consacrons aujourd'hui notre

« Variété ».

Il s'agissait de la défense contre les sous-marins.

Déjà il y a quelques mois, les journaux des Etats-Unis

annonçaient qu'Edison et les autres inventeurs américains

concentraient leurs efforts pour trouver les moyens nécessaires

permettant de neutraliser la campagne sous-marine.

D'après le journal la Tribune, Edison avait, en mai

dernier, sous ses ordres, soixante-quinze ingénieurs qui ne travaillaient

qu'à cela. « Ils cherchent, disait ce journal, à

découvrir un moyen de produire l'électricité à

bord des navires de façon à faire dévier les torpilles

lancées par les sous-marins, ou de les faire exploser avant qu'elles

atteignent leur but.

» Des instructions ont été données pour que

toutes les inventions soumises soient étudiées et même

essayées. Un grand nombre ont été déjà

examinées, parmi lesquelles certaines ont été reconnues

comme ayant quelque valeur, mais la solution complète du problème

n'a pas encore été trouvée. On espère néanmoins

découvrir sous peu le moyen de rendre les sous-marins inoffensifs

ou tout au moins de grandement limiter leur efficacité. »

Comme suite à cette information, les journaux américains,

ces jours derniers, annonçaient :

« Le monde maritime est vivement intéressé par l'annonce

que les premiers essais de la nouvelle invention d'Edison, « le

navire invisible » ont parfaitement réussi.

» Cette invention procède d'une conception très

simple ; elle consiste uniquement dans un camouflage créant un

steamer sans ligne d'horizon ; tout navire peut être rapidement

et facilement camouflé et rendu invisible à une courte

distance.

» La difficulté qu'offrait jusqu'à présent

la visibilité de la fumée noire est supprimée par

l'usage du charbon dur : 300 tonnes de ce charbon suffisent pour passer

la zone dangereuse.

» De nombreux navires munis de ce camouflage sont revenus d'Europe

sans être aperçus par les sous-marins.

» Une dépêche de Washington confirme, l'autre part,

que les épreuves préliminaires du « navire invisible

» d'Edison ont eu lieu avec un plein succès, elle exprime

l'espoir que son adoption générale paralysera effectivement

la piraterie boche. »

VARIÉTÉ

Le sorcier de Menlo Park

Edison. - Sa jeunesse. - Sa carrière. - Ses inventions. - Ce qu'il pensait de l'Allemagne. - Ce qu'il dit de la France.

Le wizard, c'est-a-dire le magicien,

le sorcier : c'est ainsi que, depuis longtemps, ses compatriotes

appellent Edison.

Et il y a, en effet, dans la vie du grand inventeur américain,

quelque chose qui semble surnaturel. Dès l'enfance, Thomas Edison

témoigne d'un esprit inventif, d'une habileté de main

qui tiennent du prodige. Il devine déjà les secrets scientifiques.

En quelques heures il se familiarise avec les appareils les plus compliqués.

Il est doué ; il est prédestiné.

Descendants de meuniers hollandais qui avaient émigré

en 1737 dans l'Amérique du Nord, ses parents exerçaient

le commerce des grains à Milan, dans l'Ohio.

Le jeune Thomas allait à l'école de la ville, et n'y faisait

point merveille. C'était l'élève le plus distrait,

le plus dissipé de la classe. Il s'amusait du vol d'une mouche,

d'un rayon de soleil qui filtrait à travers les vitres, du bruit

que le vent faisait au dehors ; il s'amusait des choses les plus simples,

les plus naturelles et qui ne retiennent pas, d'ordinaire, l'attention

des enfants. Et il en oubliait d'écouter les leçons du

maître.

Si bien qu'un beau jour celui-ci mit l'enfant à la porte, en

lui disant :

- Mon petit Thomas, tu ne seras jamais qu'un sot !

Or, les parents de Thomas n'étaient pas très riches ;

leur commerce, à ce moment-là, traversait une crise. Il

ne fallait pas songer à garder l'enfant inoccupé au logis.

Puisqu'il montrait si peu de dispositions pour l'étude, il travaillerait

de ses mains. A douze ans, le jeune Thomas entrait comme « train-boy

» au service de la compagnie du Railway of Canada and central

michigan.

Chaque jour, le petit homme d'équipe parcourait un trajet de

cent kilomètres, entre Détroit et Port-Huron. Cette vie

mouvementée lui plaisait. Actif, obligeant, il rendait aux voyageurs

mille menus services que ceux-ci reconnaissaient par maintes libéralités.

Si bien qu'un beau jour le gamin se trouva à la tête d'un

petit capital.

Vous allez voir ce qu'il en fit.

C'était en 1861. La guerre de Sécession commençait.

Thomas Edison avait remarqué que les voyageurs de son train se

plaignaient d'être, pendant tout le voyage, sans nouvelles des

événements. Il acheta une petite presse, quelques caractères,

installa le tout dans le fourgon ; et, avec les renseignements qu'il

recueillait au passage à chaque station, il composa un petit

journal qu'il colporta dans les wagons.

Sa petite fortune s'arrondit. Il en profita pour satisfaire à

sa passion naissante pour la physique ; et, à côté

de sa presse, il installa un petit laboratoire. Mais il avait toute

l'imprudence et l'inexpérience de la jeunesse ; un beau jour,

il mit le feu à son wagon. Une panique s'en suivit. Le chef du

train se fâcha et débarqua Edison et tous ses appareils

à la station la plus proche.

Il y avait là heureusement un brave télégraphiste

qui, ému par la figure déconfite du jeune physicien, le

recueillit et l'initia à la pratique du télégraphe.

Deux mois plus tard, le jeune homme était assez expérimenté

pour occuper la place de télégraphiste de nuit à

la gare de Port-Huron, aux appointements de 125 fr. par mois.

Il avait quinze ans.

Et c'est là que se manifeste pour la première fois son

véritable génie inventif.

« Ses fonctions, raconte M. Arren, dans une excellente étude

qu'il publia naguère sur Edison dans le Correspondant,

ses fonctions n'étaient ni très difficiles ni très

pénibles : il devait signaler le passage des trains. Mais son

service était la nuit et, pour s'en acquitter convenablement,

il aurait fallu dormir le jour, Or, pendant le jour, Edison travaillait

d'arrache-pied dans son laboratoire; comme conséquence inévitable,

il tombait de sommeil la nuit, s'endormait et laissait passer les trains

sans les signaler. Son chef de service s'en aperçut vite et,

afin de s'assurer que l'employé de Port-Huron ne dormait pas,

il lui imposa de lui télégraphier, toutes les demi-heures,

- à l'heure et à la demie,- la lettre A de l'alphabet

Morse.

» Cela gênait fort le jeune Edison : il s'était arrangé

pour faire quelques sommes entre les trains : un réveil, mis

à l'heure de leur passage suivant l'horaire, lui permettait de

les signaler sans avoir besoin de rester éveillé toute

la nuit : mais avec l'obligation d'envoyer un signal toutes les demi-heures

la combinaison devenait impraticable et il fallait renoncer à

dormir la nuit, c'est-à-dire à expérimenter le

jour, ce qu'Edison ne voulait à aucun prix.

» Voici, comment il s'en tira : sur la pendule de son bureau,

il disposa deux petits leviers à l'heure et à la demie.

La grande aiguille, toutes les fois qu'elle heurtait un de ces bras,

fermait un circuit électrique : le courant mettait en mouvement

un petit appareil disposé au-dessus du télégraphe

Morse : cet appareil expédiait la lettre A, puis le système

se déclenchait jusqu'à la demi-heure suivante. Cela fonctionna

parfaitement, jusqu'au jour où un inspecteur en tournée

assista au spectacle singulier de ce télégraphe envoyant

automatiquement les signaux. Il fut plein d'admiration pour le génie

du jeune Edison. Mais comme son rôle était de signaler

les retards des trains, les événements imprévus,

etc., bref de remplir des fonctions dont aucun automate ne peut s'acquitter,

l'inspecteur réveilla l'inventeur et le mit à la porte...

»

***

Sa première invention n'avait abouti qu'à lui faire perdre

sa place. Edison, cependant, n'en poursuivit pas moins ses études

de physique tout en exerçant, en diverses cités, sa profession

de télégraphiste.

Mais la fortune continuait à le traiter assez rudement.

Or, un beau jour qu'il se trouvait à New-York, sans place et

sans argent, et qu'il se promenait dans Broadway, il entra par hasard

dans le hall d'une compagnie qui avait le monopole des « tickers

». -Les tickers sont ces petits appareils mus par l'électricité

qu'on voit aujourd'hui dans toutes les banques et qui inscrivent automatiquement

sur des rubans les cotes de la Banque.

Le hall où venait d'entrer Edison était, ce jour-là,

rempli d'un personnel angoissé. L'appareil central d'où

partait le mouvement qui animait, chez cinq au six cents banquiers de

New-York, les tickers, venait de subir une panne mystérieuse.

Des ingénieurs, des mécaniciens, penchés sus l'appareil,

en cherchaient la cause et ne trouvaient pas. A chaque instant, arrivaient

de toutes les banques abonnées, des employés qui demandaient

la raison de ce brusque arrêt.

Edison s'avança au premier rang, regarda l'appareil un instant

:

- Je sais ce qu'il y a, dit-il ; voulez-vous que je vous arrange cela

?

- Allez, mon garçon ! répondit le directeur.

Edison plongea la main entre les rouages, saisit un ressort qui s'était

détaché, le remit en en place. Instantanément,

l'appareil fonctionna de nouveau.

Comme il se disposait à sortir, le directeur l'arrêta.

- Voulez-vous rester ici ? Je vous donne 1.500 francs par mois.

Notre jeune homme accepte, s'installe. Quelque temps après, il

construit un « ticker » merveilleusement perfectionné.

- Combien voulez-vous pour cette invention ? lui demande le directeur

de la compagnie.

Edison hésite.

- Voulez-vous deux cent mille francs ?

Deux cent mille francs !... la fortune pour un jeune homme de vingt-trois

ans, et l'espoir de pouvoir enfin réaliser tous les rêver

de son cerveau !

***

Edison se mit à l'oeuvre avec une nouvelle ardeur ; et, bientôt

les inventions succédèrent aux inventions.

Il créa successivement le duplex, appareil permettant

d'expédier en même temps, par le même fil et dans

deux directions opposées, deux dépêches différentes,

puis bientôt le quadruplex permettant d'envoyer quatre

dépêches dans les mêmes conditions. Le brevet de

cette seconde invention lui rapporta 150.000 francs.

En 1854, un Français nommé Bourseul, modeste employé

de l'administration des télégraphes, avait imaginé

un appareil qui n'était autre que le téléphone.

Ses chefs, auxquels il l'avait présenté, lui avaient ri

au nez. Dix-huit ans plus tard, un Canadien, Graham Bell, faisait la

même invention, sans avoir eu connaissance des recherches de Bourseul.

Mais il s'en tenait à des expériences de laboratoire.

Edison à son tour, reprenait l'invention, la développait,

la rendait pratique, faisait en un mot, pour le téléphone,

ce que Marconi devait faire plus tard pour la télégraphie

sans fil, après l'admirable découverte due au grand savant

français Edouard Branly.

On ne connaissait alors, comme éclairage électrique, que

la lampe à arc d'un fonctionnement si irrégulier et d'une

lumière si fatigante. Edison inventa l'incandescence et la lampe

à filament végétal.

Puis, ce furent successivement le télégraphe automatique,

le kinétoscope, le phonographe, le cinématographe.

Il est bon de rappeler, en ce qui concerne ces deux dernières

inventions, que des Français, en avaient découvert les

principes avant que le génie d'Edison les rendit pratiques ;

et l'on sait, du reste, que le nom de Charles Cros est aujourd'hui attaché

à l'invention du phonographe, comme celui des frères Lumière

à celle du cinématographe.

Nous n'en finirions pas s'il fallait énumérer toutes les

inventions sorties du fameux laboratoire do Menlo-Park, où le

« wizard » a travaillé pendant de longues années,

et tous les merveilleux perfectionnements, toutes les découvertes

utiles accomplies dans cette immense usine d'inventions, dans ce laboratoire

unique au monde qu'il a installé ensuite à Orange, dans

le New-Jersey.

Là, Edison commande à un bataillon de savants, de chimistes,

de physiciens, d'ingénieurs de toutes sortes ; là, il

examine toutes les inventions que leurs auteurs sont incapables d'appliquer,

et il s'efforce de les rendre pratiques. Car c'est la caractéristique

du génie d'Edison : il excelle à mettre en valeur les

inventions d'autrui et à tirer d'une simple expérience

de laboratoire quelque progrès utile à l'humanité.

Ajoutons que tous ses collaborateurs participent largement aux bénéfices

de ses recherches et de ses travaux.

Edison, à l'heure présente, a pris de trois à quatre

mille brevets.

C'est un infatigable travailleur. Il estime même que, chez l'inventeur,

le travail doit jouer un rôle infiniment plus important que le

don d'inventer.

Il a traduit cette idée dans une formule précise : «

Le génie, dit-il volontiers, est 2 pour cent d'inspiration et

98 pour cent de transpiration. »

M. Arren raconte à ce propos qu'un ami d'Edison lui ayant amené

un jour son fils, lui demanda de dire à l'enfant quelques mots

qu'il puisse retenir. Le grand « sorcier » posa sa main

sur la tête de l'enfant et lui dit avec un sourire : « Mon

ami, ne surveille jamais la pendule. » - « Edison, ajoute

M Arren, ne porte jamais de montre, il n'y a pas d'horloge dans ses

laboratoires. A quoi lui serviraient-elles du reste? Lorsqu'il est engagé

dans une expérience, il la poursuit nuit et jour jusqu'à

ce que le résultat le satisfasse. Il ne s'arrête ni pour

dormir ni pour manger et semble avoir eu, depuis son enfance, le singulier

don de pouvoir se passer de sommeil et de nourriture. »

***

En 1911, Edison fit un voyage en Europe, et visita l'Allemagne. Il exprima,

au retour, sur ce pays, quelques opinions qu'il est intéressant

de reproduire aujourd'hui : Hambourg l'avait beaucoup intéressé,

mais il trouvait que là, comme partout en Allemagne, les nouveaux

monuments étaient « cruellement baroques ».

« Il y a, disait-il, quelque chose de faussé dans le lobe

esthétique des Allemands, aux cerveaux trop gavés de Bière,

et le résultat en est une architecture de brasserie...

» Les seuls édifices un peu dignes que j'aie vus sont des

copies de styles grecs ou romains, car, en architecture comme en toutes

autres choses, les Allemands sont de bons copistes, et rien de plus.

» J'ai, ajoutait-il, été surpris, à Berlin,

où j'ai traversé des kilomètres de manufactures,

de voir combien peu il s'y trouvait du neuf. Partout, des machines américaines

! L'excès d'économie est une cause d'arrêt du progrès

allemand. Ils dépensent à contre-coeur, et si une machine

d'un modèle nouveau vient à paraître, ils ne l'achèteront

que lorsque l'ancienne sera usée ; alors que les Américains

dépenseront intelligemment dès qu'il le faudra, les mesquines

économies de gros sous n'existant pas pour nos hommes d'affaires...

» On fait de longues phrases, disait-il plus loin, concernant

le « modèle de probité » du commerce allemand.

L'autre jour, me trouvant à un dîner de financiers, je

les entendais déclarer à l'envi que cette probité

allemande est bien supérieure à la probité commerciale

anglaise. Or, ces messieurs m'apprenaient en même temps que leur

aristocratie allemande se lance aujourd'hui dans les affaires pour s'enrichir

rapidement, sans se soucier des moyens employés pour arriver

à la richesse...

» En général, ajoutait-il, ces méthodes ne

leur ont jusqu'ici fait que du mal... Quant à moi, je pense que

ce sont les Anglais qui, physiquement, moralement, intellectuellement,

constituent le type le plus parfait des gens d'affaires... »

Enfin, savourez cette dernière opinion d'Edison :

« Je ne crois pas non plus à cette domination mondiale

de l'Allemagne dont il est tant parlé. Attendez un peu que nos

marchés américains soient bondés et que nous soyons

forcés d'inonder l'Europe de nos voyageurs de commerce : ils

montreront aux Allemands ce que c'est que l'activité...»

En attendant de montrer aux Allemands dans la lutte commerciale ce que

c'est que l'activité, les Américains le leur auront montré

dans la guerre ; et ce ne sera sans doute pas une des moindres déconvenue

de l'orgueil boche de constater qu'en quelques mois les Américains

auront mis sur pied une organisation militaire que l'Allemagne avait

mis près d'un demi-siècle à créer.

Telles sont les opinions d'Edison sur l'Allemagne. Voulez-vous à

présent savoir ce qu'il pense de la France ?

M. Hugues Le Roux, qui lui rendit visite au commencement de cette année,

a dit, au retour, en des pages éloquentes, « quels sentiments

d'admiration illimitée et de tendresse active le Celte Edison

éprouve pour ses amis les Français, les Celtes d'outre-Océan

».

D'autre part, en décembre 1916, sir Edward Marshall publiait

dans l'Observer une interview d'Edison, au cours de la quelle

l'illustre savant américain s'exprimait sur la France dans les

tenues suivants :

« Pour moi, cette guerre a prouvé

que la France est l'étendard du monde. En elle, nous vouons une

nation réellement gouvernée par un peuple qui l'aime sincèrement,

combattra et se sacrifiera pour elle avec un enthousiasme dépourvu

d'égoïsme qu'on ne rencontre nulle part ailleurs.»

On trouverait peut-être un équivalent dans les exploits

de nos Américains aux jours de notre guerre révolutionnais,

mais je doute même de cela. A mes yeux, les Français

prouvent qu'ils sont le vrai peuple du monde, le peuple le plus magnifique

peut-être que le monde ait jamais connu, car il joint à

un pouvoir merveilleux le dévouement absolu qui le porte au sommet

du sacrifice presque fanatique.

» Dans la France, je vois la nation qui a cherché et a

trouvé plus de réalité qu'aucune autre nation.

» Ma ferme conviction est que la destruction de la France

serait le pire désastre que pourrait subir le monde d'aujourd'hui.

»

Voilà comment Edison parla de la France.

Ne se sent-on pas un peu plus fier d'être Français quand

on lit sous la plume d'un tel homme un tel éloge de notre pays

?

Ernest LAUT

Le Petit Journal illustré du 11 novembre 1917