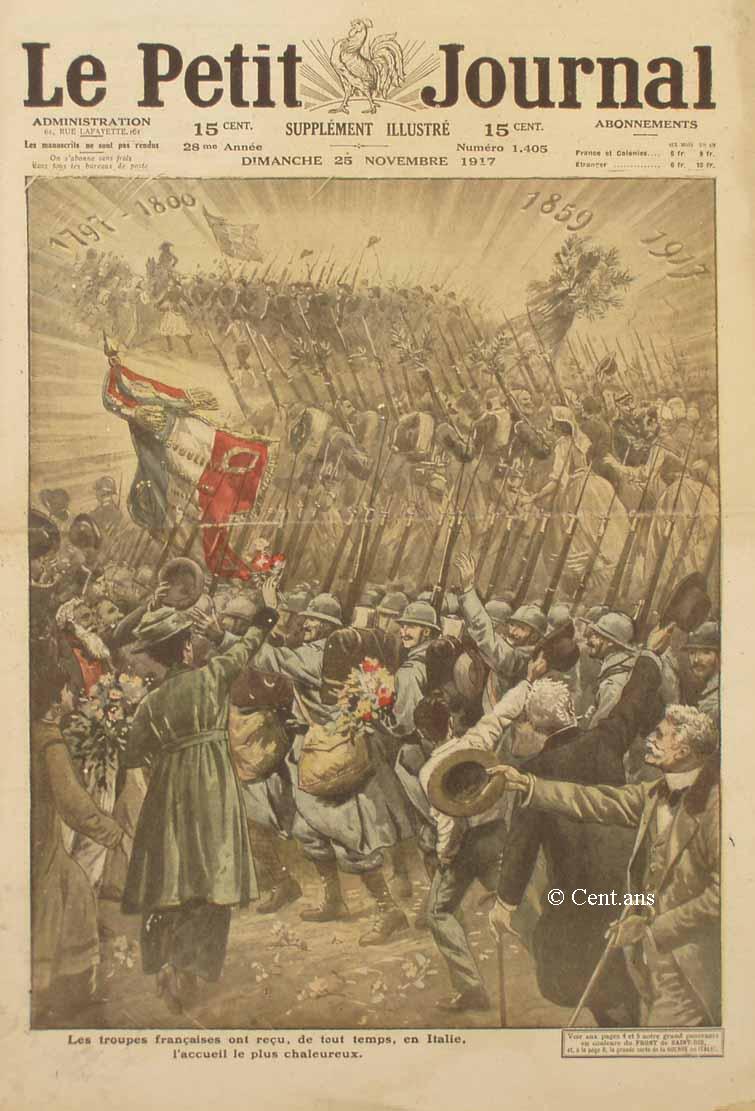

LES FRANÇAIS EN ITALIE

VARIÉTÉ

LES FRANÇAIS EN ITALIE

Jadis : Bayard à Brescia. - Naguère : les campagnes de Bonaparte. - La guerre de 1859. - Les poilus d'aujourd'hui retrouveront en Italie la poussière de leurs aïeux et la trace de leurs vertus.

Un refrain de la Fille du tambour-major, l'entraînante opérette d'Offenbach, chante dans autre mémoire :

Petit Français, brave Français,

Viens délivrer notre patrie,

Tu seras bien reçu, tu sais,

Par les enfants de l'Italie.

Il est rare, en effet, qu'au cours des siècles,

les Français aient été mal reçus par les

enfants de l'Italie. Car, presque toujours, lorsqu'ils allèrent

chez eux, ce fut pour les aider à secouer le joug étranger

et pour leur porter la liberté.

Même au temps des grandes guerres du XVe et du XVIe siècles,

Quand les Français à tête

folle

S'en allèrent en Italie...

Comme disait plus tard une épigramme

de Voltaire, ils n'y portèrent point la destruction et le pillage.

Les soldats de Charles VIII, de Louis XII et de François 1er

étaient des guerriers français. Même en pays ennemi,

ils respectaient le droit des gens.

A propos de Brescia, où nos poilus défilaient ces jours

derniers, on a évoqué le souvenir de Bavard, le chevalier

sans peur et sans reproche.

C'est à Brescia qu'en 1512 Bayard fut blessé, au cours

de l'assaut victorieux que les troupes de Gaston de Foix donnèrent.

contre la ville que les Vénitiens occupaient.

On le transporta dans la demeure d'une dame noble qui vivait avec ses

deux filles, et qui éprouva un grand saisissement à la

pensée qu'on allait peut-être piller sa maison.

Bayard, quoiqu'atteint grièvement et pouvant parler à

peine, s'efforça de la tranquilliser :

« Madame, lui dit-il, croyez qu'il ne vous sera fait aucun déplaisir,

vous avez céans un gentilhomme qui ne vous pillera pas, mais

vous fera toute courtoisie. »

Quelques semaines après, au moment où le chevalier guéri

vint prendre congé de son hôtesse, celle-ci, en témoignage

de reconnaissances, lui remit un coffret contenant 2.500 ducats. Bayard,

qui « oncques ne fist cas d'argent » les accepta d'une main,

mais pour les offrir de l'autre aux jeunes filles de son hôtesse.

« Les gens de guerre, leur dit-il, ne sont pas riches mais voici

votre mère qui m'a donné deux mille cinq cents ducats.

Je vous en donne mille à chacune pour vous aider à vous

marier. Vous prierez Dieu pour moi, autre chose ne vous demande. »

Et, ayant laissé le reste de la somme pour les pauvres, il s'en

fut rejoindre ses soldats..

Voilà comment agissait, en pays conquis, l'homme qui était

le modèle de l'armée. Comment l'armée elle-même

se fût-elle livrée aux exactions alors que ses chefs lui

donnaient de tels exemples ?

Par contre, les Italiens de ce temps-là purent, à maintes

reprise, faire la différence entre les troupes françaises

et les aventuriers, les reîtres d'Allemagne que Charles-Quint

envoyait contre elles en Italie.

Pendant des siècles, Rome a gardé l'effroyable souvenir

des « bandes noires » de Georges Frundsberg et de Philibert

d'Orange qui, ayant pris la ville le 6 mai 1527, la livrèrent

pendant huit jours et huit nuits, au massacre et au pillage. Les lansquenets

allemands firent un terrible carnage des habitants, brûlèrent

les églises, jetèrent les reliques au vent, transformèrent

en écurie la chapelle Sixtine, donnèrent les bulles papales

en litière à leurs chevaux et profanèrent jusqu'aux

tombeaux des pontifes. Des prêtres furent brûlés

vifs, d'autres assommés, d'autres écorchés vivants.

Le pape Clément VII fut emprisonné au château Saint-Ange.

Et, pendant que toutes ces horreurs s'accomplissaient, l'hypocrite Charles-Quint,

qui avait déchaîné ces hordes de barbares sur la

Ville Éternelle, Charles-Quint, affectant de n'être pas

maître des bandes qui agissaient en son nom et par son ordre,

faisait dire des messes, en Espagne, pour la délivrance du pontife.

Les Boches du XVIe siècle étaient, vous le voyez, les

dignes précurseurs des Boches du XXe ; et l'empereur autrichien

d'alors valait l'empereur allemand d'aujourd'hui, pour la félonie,

la traîtrise et la cruauté.

***

Ces régions de la Vénétie

et de la Lombardie, où nos soldats accourent aujourd'hui à

l'appel de la nation soeur, furent naguère le théâtre

des actions militaires qui comptent parmi les plus glorieuses de notre

histoire. Que de noms de villes et de villages de ce pays, illustrés

par le génie de Bonaparte et par les talents militaires de ses

lieutenants, survivent dans nos familles françaises. Duroc y

conquit le titre de duc de Frioul ; Mortier, celui de duc de Trévise

; Augereau, celui de que de Castiglione ; Victor, celui de duc de Bellune

; Moncey, celui de duc de Conegliano ; Lannes, celui de duc de Montebello

; Clarke, celui de duc de Feltre, Masséna, avant d'être

prince d'Essling, fut duc de Rivoli.

Ces rivières, dont les noms réapparaissent aujourd'hui

dans les communiqués, virent alors passer les Français

qui marchaient victorieux sur l'Autriche. Au mois de mars 1797, les

soldats de Bonaparte livrèrent sur la Piave et sur le Tagliamento

des combats glorieux.

Et nos soldats étaient accueillis en frères par la population.

L'hôte préférait entretenir la troupe française

que de subir la rapacité autrichienne. L'historien Edouard Gachot,

dans son livre sur la Première campagne d'Italie, écrit

:

« Dans ces pays pressurés, parfois dévastés,

on trouvait des hommes épris d'admiration pour les héros

de Rivoli ; des hommes aux larges initiatives qui voulaient secouer

le joug des vieux gouvernements autoritaires. »

Et ces hommes accueillaient nos soldats en libérateurs.

Les troupes françaises, d'ailleurs, se gardaient de tout excès

; et les chefs s'empressaient dès leur entrée dans les

villes de donner confiance aux populations. Lorsqu'au mois de mai 1796,

Masséna arriva à Milan, il trouva aux portes de la ville

une députation composée des administrateurs municipaux

et du représentant de l'archevêque. Tous, dit M. Gachot,

semblaient alarmés et priaient le général de ne

pas traiter Milan en ville conquise.

Masséna leur répondit :

« La République fait la guerre aux

rois et non aux peuples : le culte sera libre et vos propriétés

seront sous la sauvegarde française. »

De telles déclarations, confirmées par la discipline imposée

aux troupes, rassuraient bien vite les habitants et valaient sympathie

et confiance à nos soldats.

Lors de la seconde campagne d'Italie, en 1800, Bonaparte dans sa proclamation

au peuple cisalpin disait :

« Le peuple français, pour la seconde

fois, brise vos chaînes... » Cependant, à sa première

entrée dans Milan, la population, craignant le retour possible

des Autrichiens, n'avait pas osé manifester sa joie de la délivrance.

Mais peu de jours après l'occupation française, la confiance

grandissait, toute crainte était bannie. Un soir que Bonaparte

se trouvait au théâtre de la Scala, une manifestation éclatait

en son honneur : « Vive le libérateur de l'Italie ! »

criait-on. Après le spectacle, des citoyens voulaient dételer

les chevaux de sa voiture et la traîner.

Et, quand il y revint encore, après Marengo, accompagné

de Lannes et de Murat, et escorté par les chasseurs de sa garde,

ce fut une véritable explosion d'enthousiasme. Le peuple criait

« Victoire ! » et « Vive le consul », et jetait

des fleurs au-devant de lui.

Les Autrichiens étaient loin ; et les Français avaient

conquis tous les coeurs.

***

En 1859, lors de la guerre qui donna l'unité et la liberté

à l'Italie, la fraternité franco-italienne se manifesta

plus ardemment encore.

Cette campagne de 1859, campagne de deux mois, véritable marche

triomphale, nous pouvons d'autant mieux en évoquer le souvenir,

qu'elle fut, par excellence une épopée française,

une guerre populaire acceptée avec enthousiasme, menée

avec entrain.

Nos soldats la firent en chantant et en se jouant. « Jamais, disait

un historien italien, on ne vit des hommes aller au feu avec autant

de belle humeur. »

A Gênes, quand les troupes françaises débarquèrent,

tout le monde était animé d'une véritable fièvre

patriotique. Les régiments de zouaves, de turcos, de chasseurs

et d'infanterie de ligne défilaient sur un tapis de fleurs que

les dames italiennes leur jetaient du haut des balcons. Les turcos et

les zouaves étaient surtout les héros de la fête.

Les premiers campaient aux portes de la ville dans un bois de myrtes

et de citronniers. Ils étaient l'objet de la curiosité

générale. On allait leur rendre visite et on les comblait

d'oranges, qu'ils entassaient en piles énormes devant leurs tentes.

Les soldats de tous les régiments traversant la ville avaient

des bouquets au canon de leur fusil.

Evviva la guerra ! criait-on partout sur leur passage.

La campagne s'ouvrit par le mauvais temps, mais l'entrain des troupes

n'en fut pas diminué.

« La gaité est à l'ordre du jour, écrivait

le correspondant d'un journal parisien. Nous avons fait dix-huit lieues

par un véritable déluge. Toutes les cataractes du ciel

étaient ouvertes ; nos soldats avaient de l'eau jusqu'à

mi-jambe, et ils n'ont pas un seul instant cessé de chanter et

de rire. Notez qu'ils portent soixante livres pesant, sans compter la

clarinette, comme ils disent. Les chemins étaient semés

de fondrières ; chaque homme a littéralement couché

deux nuits dans l'eau : rien n'y a fait. Pas un murmure, pas une plainte...

»*

On chantait... On chantait la Piémontaise :

Salut aux héros de la France !

Salut aux soutiens de l'honneur !...

On célébrait les vins du pays ami :

Vive le vin d'Asti !

Ah ! sapristi !

Qui vous rend le nez cramoisi.

Et chaque arme avait sa chanson qui résonnait

le long des routes : le chant des Turcos, rimé en l'honneur

de Bourbaki ; celui des Chacals ou des Lascars ; celui

des Chasseurs de Vincennes. Les zouaves avaient reconstitué

leur théâtre de Crimée et jouaient des vaudevilles,

des drames et des opérettes.

Héroïsme et gaîté, ces deux vertus bien françaises

ne se manifestèrent jamais de façon plus éclatante

qu'en ce temps-là.

L'arrivée des Français avait alors, comme aujourd'hui,

en Italie, répandu la confiance et l'espoir de toutes parts.

« Une chose frappa tout le monde ici, disait une correspondance

de Turin, c'est la complète sécurité des Piémontais,

à quelques kilomètres seulement de l'armée d'invasion

des Autrichiens. Comme quelqu'un faisait remarquer cette sécurité

à plusieurs personnes, une dame répondit :

« - C'est tout naturel, les Français

sont là ! »

A Gênes, le roi Victor-Emmanuel s'extasiait devant la beauté,

l'air martial de nos soldats, et il s'étonnait de leur admirable

discipline collective jointe à leur irrésistible élan

individuel.

- L'armée française, lui répondit Napoléon

III, c'est le patriotisme organisé,

La définition n'est-elle pas exacte aujourd'hui comme alors ?

L'entrée des Français à Milan, après la

victoire de Magenta, renouvela le bel enthousiasme des Milanais accueillant,

cinquante-neuf ans auparavant, les glorieuses phalanges du premier Consul.

« Toutes les fenêtres et même les toits étaient

garnis de monde, dit un compte-rendu. Dans la rue Cusani, un citoyen,

qui tenait dans ses bras un charmant enfant, au moment où passait

le maréchal de Mac-Mahon, duc de Magenta, l'éleva à

la hauteur du maréchal, auquel l'enfant offrit une couronne de

fleurs. Le duc, ému, prit cet enfant et l'ambrassa. La foule

éclata en applaudissements frénétiques. »

« Figurez-vous, écrivait le chroniqueur Amédée

Achard, correspondant de guerre d'un journal de Paris, figurez-vous

quelque chose qui n'a de nom dans aucune langue, un délire pour

lequel le dictionnaire français ne fournit point de mots. Multipliez

l'ivresse par l'enthousiasme, ajoutez la frénésie à

l'exaltation et vous aurez à peu près une idée,

du spectacle que présentait Milan. Ce n'était plus une

ville, c'était un volcan... »

Mais ce délire populaire n'excluait pas les grâces les

plus délicates. On donnait comme logements aux officiers les

plus beaux palais ; on leur offrait des repas exquis. Canrobert demande

à voir les plantons qu'on a mis à sa disposition : ce

sont les membres de la plus haute aristocratie milanaise.

Quant aux Milanaises, elles rivalisaient de charmes pour les Français.

Un officier de zouaves raconte : « Les femmes s'approchent de

nous pour nous mettre à la boutonnière la plus belle fleur

de leurs bouquets. »

Galliffet, alors lieutenant, écrit à un de ses amis :

« Chaque Milanaise veut embrasser un libérateur. »

***

Rien n'est nouveau sous le soleil : l'histoire se recommence sans cesse.

Brescia, la cité héroïque, a vu, en 1512, passer

les soldats de Bayard ; en 1797, les chasseurs d'Augereau et de Sérurier

; en 1859, la garde impériale a bivouaqué sur ses remparts.

Ces jours derniers, elle voyait défiler dans ses rues, alertes,

non moins glorieux que leurs devanciers, les poilus de la grande guerre.

En 1859, au passage des zouaves, on évoquait les anecdotes héroïques

de Crimée ; on évoque en ce moment les mille traits de

courage accomplis par nos soldats depuis trois ans ; et ce sont les

noms de Verdun, de la Somme, de l'Yser, qui sont là-bas sur toutes

les lèvres, comme naguère les noms de Sébastopol,

d'Inkermann et du Mamelon Vert.

On saluait au passage tels drapeaux déchirés par les balles.

Combien de ces loques sublimes, lacérées par les balles

allemandes, pourront recevoir le même hommage du peuple italien.

Après les guerriers bardés de fer du temps de Charles

VIII et de Louis XII, après les Républicains aux «

habits bleus par la victoire usés », après les soldats

au pantalon garance, voici les poilus vêtus de bleu horizon. Et

ce sont toujours les mêmes soldats, les mêmes Français,

empressés à venir au secours des opprimés, prompts

à verser leur sang pour la liberté des peuples et pour

la cause du droit.

Ils vont retrouver en Italie, pour employer l'admirable expression de

la Marseillaise, avec la poussière de leurs aînés,

la trace de leurs vertus ; et inscrire dans l'histoire, à côté

des noms de Marignan, de Rivoli, de Marengo, de Magenta et de Solférino,

d'autres noms également glorieux.

Ernest Laut.

Le Petit Journal illustré du 25 novembre 1917