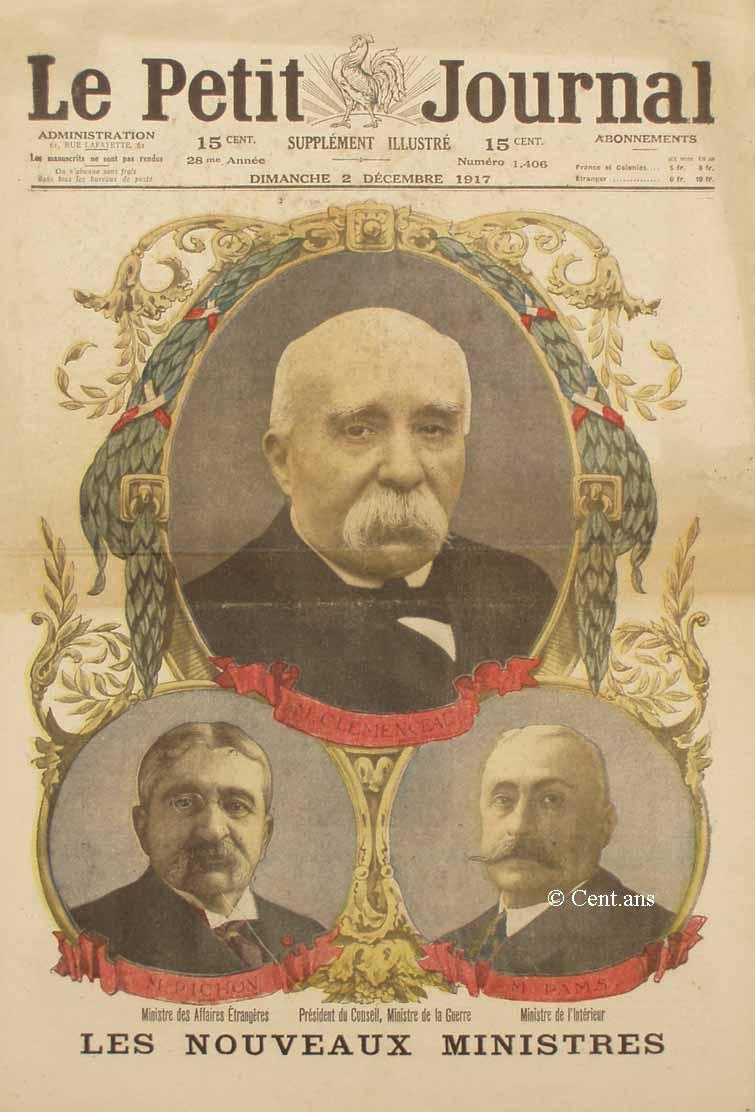

NOS PORTRAITS

M. CLEMENCEAU

Président du Conseil et ministre de la Guerre

M. Georges Clemenceau est né à

Mouilleron-en-Pareds (Vendée), le 28 septembre1841. Nous donnons

plus loin une vue de sa maison natale. Il vint à Paris en 1865

pour y faire sa médecine. Reçu docteur en 1869, il s'établit

dans le 18e arrondissement dont, à la chute de l'Empire, il devint

maire. En 1871, il siégea à l'Assemblée nationale

comme représentant de la Seine. Conseiller municipal de Paris,

il devint en 1875 président de l'Assemblée communale.

Il fut de 1875 à 1885 député de la Seine et de

1885 à 1893 député du Var.

Journaliste, sa vigueur et sa verve le placèrent au premier rang

de nos écrivains politiques. En 1902, il rentra au Parlement

comme sénateur du Var ; et, en 1906, il fit partie du cabinet

Sarrien (24 mars) comme ministre de l'Intérieur. Le 26 octobre

1906, il recueillait comme président du Conseil la succession

de M. Sarrien : il resta au pouvoir jusqu'au 20 juillet 1909.

A la fin de 1915, M. Clemenceau fut appelé à la présidence

de la commission de l'armée et, à la commission des affaires

extérieures du Sénat.

M. Clemenceau est l'auteur de plusieurs ouvrages. De la génération

des éléments anatomiques, le seul livre qu'il ait

écrit en sa qualité de médecin ; la Mêlée

sociale, le Grand Pan, recueils d'articles sur des sujets

d'ordre politique : Les plus forts, roman , des nouvelles littéraires,

parmi lesquelles le Bouvreuil et le Sabotier, un petit chef-d'oeuvre

que nos lecteurs trouveront dans l'Almanach du Petit Journal de

1918.

Tout le monde sait que, dans les heures angoissantes que nous traversons,

M. Clemenceau a toujours témoigné d'un patriotisme absolu,

intransigeant et qu'il n'a qu'une préoccupation ; la guerre,

et qu'un but : La victoire.

M. Stéphen PICHON

Ministre des Affaires étrangères

Il est inutile de présenter M. Pichon

à nos lecteurs, qui, depuis près de quatre ans, ont eu

l'occasion d'apprécier, à côté de son talent

d'écrivain, sa compétence particulière dans les

questions extérieures.

Si l'on l'on veut se rappeler ce qu'il a écrit, à propos

des Japonais, des sentiments réels des Bulgares à notre

égard, de la politique à suivre en Orient, en Russie,

ou dans les autres parties du monde au fur et à mesure que se

déroulaient les événements, on pensera avec nous

que nul de nos compatriotes n'a vu comme lui les dangers qui nous menaçaient,

les pièges qui nous étaient tendus, et l'on doit regretter

que ses conseils, toujours formulés avec la réserve d'un

homme qui sait les difficultés, n'aient pas été

mieux suivis. Notre politique extérieure, sera en bonnes mains.

M. Pichon est né à Arnay-le-Duc (Côte-d'Or), le

10 août 1857.

En 1880, il est l'un des collaborateurs de M. Clemenceau à la

Justice. Dès 1883, il est élu conseiller municipal

de Paris et en 1885 il est élu député de la Seine.

Ensuite, M. Stephen Pichon fut nommé ministre plénipotentiaire

à Port-au-Prince, Saint-Domingue, à Rio-de-Janeiro, à

Pékin : il occupait ce dernier poste lors de la fameuse révolte

des Boxers.

Revenu dans la métropole, M. Stéphen Pichon ne tardait

pas à être envoyé à Tunis comme résident

général (1901).

Devenu sénateur du Jura, il fit partie du ministère Clemenceau

le 25 octobre 1906, avec le portefeuille des Affaires étrangères,

portefeuille qu'il conserva également dans les deux cabinets

Briand, d'abord du 24 juillet 1909 an 30 octobre 1910, puis du 3 novembre

de la même année au 27 février 1911 et en 1913,

dans le cabinet Barthou.

M. Stéphen Pichon poursuit auprès de M. Clemenceau au

ministère une collaboration qui, remonte à prés

de quarante ans. Cette longue intimité n'est-elle pas à

l'honneur de l'un et de l'autre

M.PAMS

Ministre de l'Intérieur

M. Jules Pams, d'abord avocat, propriétaire terrien, puis industriel, est né le 14 août 1852 à Perpignan. Il siégeait au conseil général des Pyrénées-Orientales, quand en 1893 il fut élu député par les électeurs de Céret, qui le réélurent, d'une façon ininterrompue ; en 1904, les électeurs sénatoriaux des Pyrénées-Orientales l'envoyèrent au Sénat. De 1911 à 1913, il a fait partie comme ministre de l'Agriculture de cabinets Monis, Caillaux et Poincaré. En 1913, il donne sa démission pour se présenter à la présidence de la République ; il recueillit 327 voix tandis que M. Poincaré en obtenait 429. M. Pams, qui est membre du conseil supérieur des beaux-arts, s'intéresse d'une façon effective aux arts et aux artistes.

VARIÉTÉ

Ministères et ministres

Les plus longs ministères et les plus courts. - Une fantaisie d'Alphonse Karr. - La journée d'un ministre. - Habits et galons. - Le grand ministre.

Nous avons un nouveau ministère.

Ce doit être à peu près le cent cinquantième

depuis la Révolution et, environ, le soixantième depuis

1871. Les ministères ont été terriblement vite

pendant la troisième République.

Livrons-nous au petit jeu ordinaire.

Depuis 1789, quels furent les ministères les plus courts ?

En tête vient celui du 12 juillet 1789, formé après

le renvoi de Necker et qui tomba le 16, gardant le nom de « ministère

des cent heures ».

Un autre cabinet fut dit plus tard « le ministère des trois

jours ». Ce fut le ministère Bassano, formé le 10

novembre 1834 et décédé le 14.

Le 9 janvier 1851 était constitué le ministère

Rouher, Drouyn de Lhuys, général Regnault, de Saint-Jean-d'Angély,

etc.; il tombait le 19.

Le 9 août 1870, le ministère Palikao se formait pour être

emporté par la tourmente le 4 septembre.

Un ministère Dufaure dure sept jours, du 18 au 25 mai 1873.

Mais tout cela n'est rien : nous eûmes plus récemment un

ministère Ribot, qui dura ce que durent les roses : l'espace

d'un matin.

Quant aux ministères les plus longs, si nous nous en tenons seulement

à ceux de la troisième République, nous trouvons

le ministère Waldeck-Rousseau, le ministère Combes, le

ministère Méline et le ministère Clemenceau, qui

durèrent chacun de deux à trois ans.

Trois ans !... C'est un maximum de durée qu'atteignirent rarement

nos ministères.

Cette instabilité ministérielle étonne quelque

peu les gens qui ne connaissent pas nos moeurs politiques. Il y va quelques

années, le sultan du Maroc Moulay-Hafid, apprenant que France

venait encore de changer de ministère, disait en ricanant à

notre consul à Fez

- C'est curieux comme vous changez souvent de grand-vizir, chez vous.

Depuis mon avènement, vous en êtes au quatrième.

alors que, moi, j'ai toujours le même.

Avouez que la réflexion du souverain marocain ne manquait pas

de justesse. Nous changeons vraiment trop souvent de vizirs. Dans la

législature qui précéda la guerre, nous eûmes

sept ministres de l'Intérieur, autant des Affaires étrangères

et huit ministres de la Guerre.

En quatre ans ! ... Tant de changements de personnes, entraînant

chaque fois des modifications dans le personnel, dans les méthodes,

dans la politique, ne font-ils pas préjudiciables à la

bonne marche des affaires du pays ?

Qu'importe ! diront les sceptiques ; les ministres passent, mais les

ministères restent. C'est, en somme, l'administration qui nous

régit, l'administration aux routines immuables, quel que soit

le ministre. Peu nous chaut qu'on nous mette un médecin à

l'agriculture et un avocat à la marine. N'est-il pas entendu

que nous vivons aujourd'hui sous 1e règne de l'incompétence

?

Aujourd'hui, braves gens?... Consolez-vous donc ! Ce n'est pas seulement

d'aujourd'hui que nous vivons sous ce règne.

Laissez-moi vous citer, à ce propos, une jolie fantaisie satirique

d'Alphonse Karr qui, je crois bien, sera éternellement d'actualité.

Il y est question d'un chef d'Etat qui - le ministère avant donné

sa démission - se préoccupe de nommer un nouveau cabinet.

On le voit, livré à de profondes méditations. C'est

qu'il entend donner les portefeuilles aux plus dignes, les aux plus

capables, en même temps qu'aux plus honnêtes et aux plus

dévoués à la patrie.

- Je vais, se dit-il, appeler aux Finances un homme qui, plus que tous

les autres, aura fait, dans le commerce ou l'industrie, une grande fortune,

contre laquelle ne s'est jamais élevée la moindre réclamation.

Et le bon chef d'Etat se flatte, en agissant ainsi, d'imiter le tsar

Pierre le Grand qui, lorsqu'il voulait nommer un maire, se promenait

dans le village, cherchait la maison la mieux tenue, le jardin le mieux

cultivé, et confiait au propriétaire la conduite des affaires

de la commune.

Pour l'instruction publique, le chef d'Etat médite de s'adresser

à un littérateur ou à un philosophe ayant autant

de sagesse que de talent ; pour la Guerre, il se propose de solliciter

le concours de quelque général illustré par de

grandes actions et mûri par l'expérience.

Quant à l'Agriculture, il entend choisir pour la diriger un homme

qui aura conduit un domaine, petit ou grand, dans la voie du progrès

et en aura tiré le meilleur parti.

De même pour les Affaires étrangères : il lui faut

un ministre qui connaisse à fond, non seulement la géographie,

l'étendue, la situation, les forces, les faiblesses, les intérêts

et les prétentions de tous les Etats du monde, mais sache aussi

l'histoire de tous leurs rapports avec la France dans tous les temps...

De même encore pour la Marine, les Travaux publics, le Commerce,

Bref, il veut que chaque département soit gouverné par

l'homme qui y a montré et prouvé le plus d'aptitudes,

de lumières d'activité et de dévouement.

Or, tout en méditant ainsi, le bon chef d'Etat feuillette distraitement

une bible qui se trouve sur la table à portée de sa main.

Et voilà que ses veux tombent sur cette parabole :

« Les arbres, avant voulu élire

un roi, s'adressèrent aux plus utiles d'entre eux. Mais l'olivier

se récusa, occupé qu'il était à faire son

huile. La vigne s'excusa sur le soin de son raisin et de son vin. Enfin,

tous refusèrent. Seule, la ronce accepta, parce que, seule, elle

n'avait rien à faire.»

Et le chef d'Etat, avant lu cela, comprit qu'il ne pourrait pas composer

son ministère comme il l'eût rêvé, et qu'à

défaut des compétences spéciales qu'il eût

voulu réunir, force lui serait de se rabattre sur les hommes

qui ne font que de la politique, c'est-à-dire sur ceux qui, pareils

à la ronce, ne produisent rien.

Le badinage est joli, n'est-il pas vrai ? Mais ce n'est qu'un badinage.

Et injuste, comme toutes les généralisations. Il y a,

certes, parfois, dans les ministères, bien des incompétences

- nous en avons eu, depuis la guerre, trop de preuves, hélas

! Mais il y a des compétences aussi, de hautes valeurs, politiques,

diplomatiques, financières. Et n'avons-nous même pas vu

des hommes abandonner leurs propres affaires, si lucratives, si prospères

fûssent elles, pour se consacrer tout entiers à l'œuvre

du salut national.

***

Etr' ministr', y a pas d'chos' meilleure,

Suivant l'opinion d'bien des gens,

Car, s'il y a de fichus quarts d'heure,

Il y a bien plus d'joyeux moments.

C'est un refrain d'opérette qui dit cela.

Mais ce refrain d'opérette n'a certainement pas été

écrit par un ancien ministre. Il est certain, en effet, que,

dans la fonction ministérielle, il y a beaucoup plus du fichus

quarts d'heure que de joyeux moments.

D'abord vous imaginez vous ce que peut être la journée

d'un ministre ?... Un de nos anciens secrétaires d'État,

humoriste à ses heures, disait naguère que les ministres

étaient, en France, avec les cochers d'omnibus, les citoyens

qui donnaient à leur pays la plus grosse somme de travail.

M. le ministre se lève de bonne heure. Pourtant, il s'est couché

la veille très tard, car il n'a guère que la nuit pour

travailler en paix. Le jour, il appartient à son cabinet, à

son ministère, au Parlement ; mais il ne s'appartient jamais

; il n'appartient jamais à sa famille.

Certes, il ferait volontiers la grasse matinée, mais l'impérieux

devoir l'appelle. Il saute du lit, procède aux soins de sa toilette,

avale son premier déjeuner, puis mande auprès de lui son

secrétaire particulier qui lui apporte sa correspondance personnelle...

des monceaux de lettres, la plupart sollicitant une faveur, c'est-à-dire

une injustice ou un passe-droit.

« Que d'amis, que de parents naissent en une nuit à un

ministre ! » dit La. Bruyère. En effet, les nouveaux ministres

se découvrent, du jour au lendemain, des centaines de vieux camarades,

d'amis très intimes dont ils ont oublié même le

nom, mais qui se rappellent à leur bienveillance. On s'est perdu

de vue, sans doute, mais on s'est tutoyé il y a trente ou trente-cinq

ans... Rappelez-vous, mon cher ministre !... Et le ministre est, bien

obligé de se souvenir : il répond de sa main au vieux

camarade, pour qu'on ne l'accuse pas d'indifférence et d'orgueil.

Cela le mène jusqu'à neuf heures. Déjà son

antichambre regorge de solliciteurs. Électeurs, parlementaires,

fonctionnaires se succèdent dans son cabinet, apportant leurs

réclamations, leurs sollicitations, leurs requêtes. Le

ministre écoute d'une oreille, tandis qu'il prête l'autre

à son chef de cabinet qui l'entretient à mi-voix des affaires

du service et lui demande des signatures.

Dix heures !... M. le ministre est attendit au conseil. Il monte en

voiture et parcourt, pendant le trajet, les feuilles du jour, où,

parfois, les notes désobligeantes ne lui sont pas ménagées.

Il est plus de midi quand le conseil prend fin. M. le ministre n'a pas

longtemps pour déjeuner. Les directeurs de son ministère

sont déjà là, qui lui demandent audience.

Force lui est de s'en rapporter à eux pour toutes les affaires

qui n'engagent pas la politique du cabinet. Ce n'est pas le désir

qui lui manque, bien souvent, de s'occuper des détail administratifs,

de secouer les vieilles routines, mais comment le pourrait-il ?... Comment

pourrait-il lire les lettres, compulser les dossiers ?... L'opposition

le harcèle, les interpellations se multiplient.

Vite, vite ! aujourd'hui, l'ordre du jour appelle l'interpellation Machin...

Le ministère est menacé. Le président du conseil

va poser la question de confiance. Il faut être à la Chambre

de bonne heure. Quelle après-midi !... De trois heures à

sept heures, la séance se déroule au Palais- Bourbon.

On lutte ! Discours, attaque, riposte vote final. Le gouvernement se

tire d'affaire, mais au prix de quels efforts !

M. le ministre revient en hâte de la Chambre. Enfin, il va pouvoir

s'asseoir à la table de famille. Bienheureux quand quelqu'un

de ses proches ne vient pas entraver sa digestion en lui apportant quelque

recommandation ; car un ministre trouve des quémandeurs et des

quémandeuses jusque dans sa propre maison.

Et je passe sur les jours où il y a des déjeuners ou des

dîners officiels, des cérémonies, des inaugurations,

des réceptions, et où il faut prononcer des discours que

le ministre ne peut préparer qu'en prenant

sur les heures de son sommeil.

Voilà comment un ministre passe sa journée. Et quand il

a vécu ainsi tout un jour dans le travail, dans la trépidation,

dans la fièvre, il recommence le lendemain.

Cette existence justifie le mot de lord Rosebery, qui disait :

- Il y a deux plaisirs suprêmes dans la politique : l'un idéal, l'autre réel. L'idéal, quand on reçoit le portefeuille ministériel ; le réel, quand on le passe à son successeur.

***

Savez-vous que nos ministres pourraient porter un superbe costume brodé

sur toutes les coutures, avec chapeau à plumes et l'épée

au côté.

Napoléon qui, bien qu'il fût son propre premier ministre

et s'occupât de toutes choses avec une égale compétence,

trouvait encore le moyen de s'attacher à toutes les questions

de décorum, avait, dès son avènement à l'empire,

fixé le costume que devraient porter ses ministres.

Le Livre du Sacre nous en donne la description. « Habit, manteau

et culotte de velours bleu, brodé d'argent, doublure en soie

blanche, ainsi que les parements du manteau brodés d'argent ;

ceinture de moire brodée et garnie de torsades d'or ; cravate

de dentelles. Epée suspendue à l'écharpe blanche.

Chapeau relevé par devant, orné de plumes blanches. »

Les seules broderies de ce costume revenaient à 1.300 franc,

celles du manteau 2.800 francs

***

La Restauration ne voulut pas être moins

somptueuse que l'Empire dans la tenue de ses ministres.

En 1816, ces dignitaires portaient la tunique et le manteau de cour

en velours bleu avec broderies d'or sur toutes les coutures, la culotte,

les bas et les souliers blancs, le glaive pareil à celui des

maréchaux, le chapeau à la Henri IV surmonté de

plumes blanches sans nombre.

Sous Louis-Philippe, les ministres, en grand apparat, portaient encore

le costume surchargé de broderies.

La Révolution de 1848 supprima le costume des ministres. Le second

Empire le rétablit. Il se composait d'un « habit de drap

bleu national à neuf boutons dorés à l'aigle, brodé

au collet, parements, poitrine, écusson de taille, bouquets de

poche, baguette et bord courant. Gilet blanc à 5 boutons. Pantalon

de casimir blanc avec galon sur la couture. Bottines vernies. Chapeau

feutre noir orné d'une ganse brodée en or sur velours

noir ; plumes blanches. Epée dorée à poignée

de nacre.

Tel est le costume que nos ministres pourraient porter, car le décret

qui le fixait n'a jamais été abrogé. Il est seulement

tombé en désuétude sous la troisième République.

La République n'a pas que supprimé en fait la belle tenue

des ministres ; elle a encore simplifié leur portefeuille.

Celui-ci, sous l'Empire, était en maroquin, rouge, orné

de dorures au petit fer. Ce n'est plus aujourd'hui qu'une simple serviette

avocat en cuir chagriné à petits grains, l'intérieur

divisé en plusieurs compartiments, fermoir d'acier avec clef

minuscule qui suffit pour tenir clos les plus grands secrets de l'État.

Chaque changement de gouvernement implique une fourniture nouvelle chaque

ministre tombé ayant le droit d'emporter, dans sa chute, à

titre de souvenir - souvenirs et regrets ! - la précieuse serviette.

Quant au traitement des ministres, il a varié suivant les régimes.

Il était de 100.000 francs sous Napoléon et même

de 120.000 pour les ministres de la Guerre et des Affaires étrangères.

Il descendit à 48.000 francs en 1848. Il est aujourd'hui de 60.000

francs. Soit, par mois, 5.000 fr. Ils sont payés régulièrement

le 30 par le caissier de chaque ministère et, chose curieuse,

celui-ci s'efforce toujours de réunir, pour payer le «

patron », des billets de banque neufs et des pièces d'or

nouvellement frappées. C'est une tradition qui se continue régulièrement.

Quand il y a changement de ministère et que ce changement s'effectue

dans le cours d'un mois, on ne peut plus payer le traitement mensuel

on paie alors par jour, tous les mois étant supposés avoir

également trente jours. On verse à chaque ministre sortant

autant de fois 1/30 de son salaire mensuel qu'il est resté de

jours en exercice durant ce mois. Les autres trentièmes appartiennent

au nouveau ministre.

L'État loge ses ministres. Mais un décret de 1911 met

à leur charge tous les frais de la maison jusqu'aux livrées

et cocardes de leurs gens, ainsi que les dépenses afférentes

aux réceptions, repas, buffets, orchestres, vestiaires. Ils doivent

solder également de leur poche les contributions et taxes dont

le paiement incombe légalement aux personnes logées par

l'Etat.

Il faut avouer que, par ce temps de vie chère, soixante mille

francs pour payer tout cela et, représenter généreusement

et dignement la France, ce n'est guère, et qu'un ministre qui

n'a pas de fortune personnelle ne doit guère pouvoir, en quittant

le ministère, s'acheter, comme le lieutenant de la Dame Blanche,

un château sur ses économies.

***

Nous avons eu pourtant, et nous aurons encore de grands ministres à

ce prix.

« Le grand ministre, disait Emile de Girardin est celui que résume

dans sa pensée toutes les saines idées de son temps. »

Or, toutes les saines idées de ce temps-ci se résument

en une seule : l'idée de patrie. Mener la France, par les voies

les plus rapides, à la paix victorieuse, entretenir en elle la

confiance, la certitude de vaincre qui donne la force de supporter les

privations et les épreuves, telle est l'oeuvre à accomplir.

Le ministre qui l'accomplira aura mérité d'être

appelé grand ministre ; son ministère aura été

un grand ministère.

L'opinion publique, qui fait confiance à M. Clemeneau, et qui

connaît l'ardeur patriotique dont il a toujours témoigné

au cours de sa carrière politique, a le ferme espoir que son

ministère sera ce ministère-là.

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré du 2décembre 1917