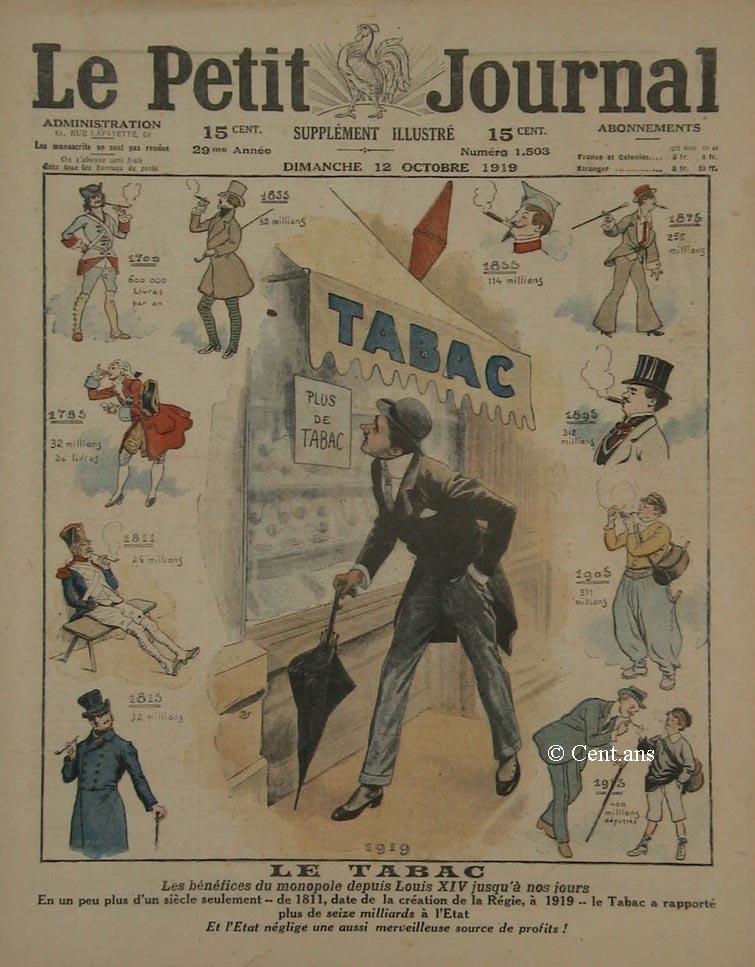

LE TABAC

Le fructueux monopole

C' est celui du tabac.

On s'imagine généralement qu'il date du premier Empire. Erreur qu'il convient de rectifier . C'est à Napoléon, il est vrai , que nous devons l'organisation actuelle et la création de cette ineffable administration qui s 'appelle la Régie. Mais la monopole, c'est Louis XIV qui l'institua en 1674 . Et déjà, sous Louis XIII, un impôt frappait le tabac. En 1629, la consommation du « petun » - c 'est ainsi qu'on appelait alors le tabac - commençait à ce répandre en France. Richelieu pensa qu'il pouvait être opportun d'en tirer profit pour l'Etat. Dans ce but il fit signer au roi Louis XIII, à la date du 17 novembre 1629 , un édit ainsi conçu : « Sur l'avis qui nous a été donné que, depuis peu de temps, on fait venir des païs étrangers quantité de pétun et de tabac sans payer aucun droit d 'entré, sous prétexte qu'il n 'a été compris dans les anciens tarifs et pancartes; ce qui aurait donné lieu d 'en faire apporte grande quantité en notre Royaume, de sorte que nos sujets à cause du bon marché en prennent à toute heures, dont ils reçoivent grand préjudice et altération en leur santé....»

En conséquence, un droit d 'entrée de trente sols par livre était établi sur les tabacs étranger. Tel est le premier acte fiscal touchant le tabac. vous y pouvez constater cette belle hypocrisie qui est la marque du fisc en tous pays , et qui consiste à dissimuler sous des airs de sollicitude pour les contribuables, le féroce appétit de l'état. Quant au monopole, il date de 1674. A cette époque, la culture du tabac s'était répandue dans dans plusieurs provinces, notamment en Lorrain, en Guyenne , en Gascogne, et cette production nationale, n'étant assujettie à aucun droit, faisait tort à l 'importation des tabacs étranger qui seule profitait au Trésor. Déjà, à Venise, dans les États pontificaux, en Autriche, en Portugal, le monopole du tabac avait été établi. Louis XIV n'hésita pas à faire de même. « Tout le tabac du cru de notre Royaume ? disait son ordonnance du 27 septembre 1674 , îles françaises de l 'Amérique, tabac mastiné du Brésil, et autres venant des pays étrangers, en feuilles, en rouleaux, en cordes, en poudre, parfumé et non parfumé sera à l 'avenir vendu et débité tant en gros qu'en détail par ceux qui seront par nous préposés , au prix que nous avons fixé, savoir, celui du cru du Royaume, à vingt sols, celui du Brésil à quarante sols la livre ...»

Le monopole était créé...Fumeurs, mes frères, je crois bien qu'après la révolution de l'Edit de Nantes, c'est la plus vilaine action que l'histoire puisse reprocher au Roi-Soleil ! Le privilège que l'Etat s'était arrogé sur le tabac fut affermé à un certain Jean Breton, moyennant 600.000 livres par an. Ce fut une bonne affaire pour le fermier ; Une si bonne affaire que, peu à peu, le prix du fermage augmenta , laissant cependant des bénéfices de plus en plus grands aux tenanciers de la ferme. Au XVIII siècle , la mode de priser, si répandue à la cour et à la ville, rapportait gros à l'état. En 1785 ? la livres ; le tabac se vendaient, en moyenne, trois livres six sols et rapportait 32 millions de livres annuellement .

***

La Révolution supprima le fructueux

monopole et proclama la liberté de la culture et de la vente.

Seul, le tabac étranger demeura imposé à l'entrée,

comme au temps de Louis VIII. Mais la production indigène suffisant

aux besoins des consommateurs, l'importation étrangère

se trouva réduite à rien, et le fisc perdit une de ses

meilleures ressources.

Napoléon, à l'époque de son apogée, c'est-à-dire

à l'époque où de grands besoins d'argent se faisaient

sentir, pensa tout d'abord à rétablir le monopole.

Dans un bal, donné à l'occasion de son mariage avec Marie-Louise,

l'empereur avait remarqué une dame couverte de superbes diamants.

Il s'informa de la profession du mari, capable de semblables folies,

et, apprenant que le personnage était fabricant de tabacs, il

se dit qu'il

y avait là une source de trop gros bénéfices pour

que l'État la laissât à d'autres qu'à lui-même.

Quelques jours plus tard, la Régie était constituée

par décret, et chargée d'acheter les tabacs en feuilles,

de fabriquer le tabac et de le vendre. Un certain nombre d'usines, appartenant

à des particuliers, existaient en France pour la fabrication

des tabacs : elles furent rachetées. Il en coûta à

l'État plus de cent millions.

Mais ces cent millions étaient un excellent placement.

En 1811, les bénéfices de, la Régie montaient à

24 millions. Ils atteignaient 32 millions en 1815.

Reproduisons quelques chiffres qui montrent quels furent, de vingt ans

en vingt ans, les progrès du monopole

En 1835, cinquante-deux millions ;

En 1855, Cent quatorze millions ;

En 1875, deux cent-cinquante-cinq millions ;

En 1895, trois cent douze millions ;

En 1905, trois cent soixante-et-onze millions. ;

Un an avant la guerre, les 400 millions étaient dépassés.

Bref, depuis 1811, on a pu évaluer le bénéfice

de l'État sur le tabac à plus de

SEIZE MILLIARDS.

***

Dieu sait pourtant que la Régie n'a rien fait pour justifier

de tels résultats.

Pendant un siècle, les plaintes n'ont cessé de s'accumuler

contre ses procédés ; et ces plaintes n'ont pas varié.

Produits souvent infumables, méconnaissance absolue des goûts

du public, insuffisance dans la fabrication, ignorance totale au point

de vue commercial. Aucune industrie n'eût résisté

dix ans à de pareilles méthodes. A la faveur du monopole,

les profits n'ont cessé de grossir. Et la Régie les a

voulus de plus en plus forts.

Savez-vous à cruel taux ils atteignent aujourd'hui ?... Une déclaration

récente va nous le dire.

Dernièrement, il y eut un incendie

à la manufacture des tabacs de Pantin. Un de nos confrères,

au lendemain du sinistre, alla interviewer le directeur de cet établissement.

- A combien se montent les pertes ? lui demanda-t-il.

- Six cent mille kilos de tabac à priser ont été

détruits, ainsi qu'environ dix mille cigarettes scaferlati, répondit

le directeur.

- Et cela représente une valeur de... ?

- Le prix de vente est de 25 francs le kilo, Comptez...

- Diable ! Cela fait plus de 15 millions !

Le bon directeur sourit de l'effarement de notre confrère :

- Rassurez-vous, lui dit-il, la perte, en réalité, n'est

pas aussi considérable, Le tabac s'achète beaucoup moins

cher qu'il n'est vendu au contribuable.. Ce qui a brûlé

représente, en tout et pour tout, 500.000 francs.

Ainsi l'État vend 15 millions à ses clients ce qui lui

a coûté un demi-million. Ça ne fait guère

que du 2.700 % . Je crois que, comme âpreté au gain, on

ne pouvait guère trouver mieux. Connaissez-vous un mercanti qui

ait jamais osé exploiter à ce point sa clientèle

et réaliser de pareils bénéfices ?

Or, c'est au moment où elle est arrivée ainsi à

vendre, ses produits plus qu'au poids de l'or, que la Régie -

déplorable industrielle et pitoyable commerçante - s'est

montrée totalement incapable de répondre aux besoins de

sa clientèle. C'est à ce moment qu'on a commencé

à lire, sur toutes les portes des débits, cette inscription

qui était comme le leit motiv de l'impuissance étatiste

: « Plus de tabac ! »

Avouez qu'il faut avoir le collectivisme chevillé au corps pour

être encore, après cela, partisan des monopoles d'État.

Ernest Laut.

Le Petit Journal du 12 Octobre 1919