Les grands faits

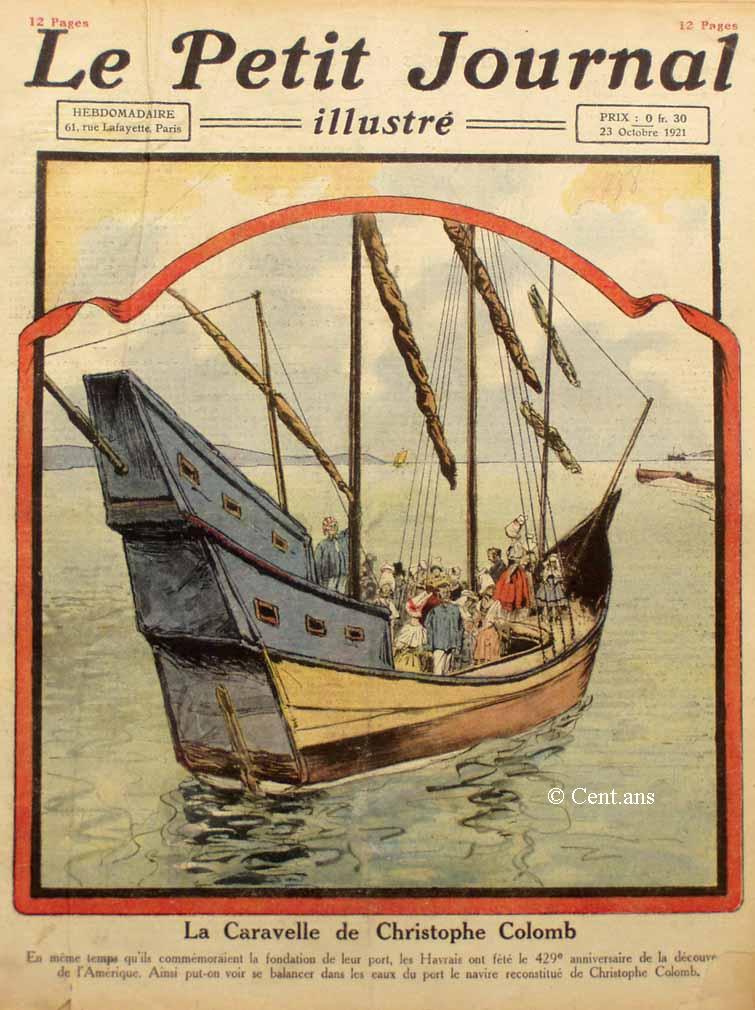

LA CARAVELLE DE CHRISTOPHE COLOMB

On a vu qu'au cours des fêtes du Havre, se trouvait, parmi les attractions

nautiques, la reconstitution, un peu réduite, d'une caravelle. celle

qui avait porté Christophe Colomb vers le Nouveau Monde.

La vérité historique n'a peut-être pas été

très exactement sauvegardée par les Havrais. Mais peut-on

leur en faire le reproche lorsque tant de mystères enveloppent encore

l'origine et les aventures du grand navigateur ? Il n'y a pas si longtemps

qu'on est arrivé à cette certitude que Colomb était

né en Corse, à Calvi, vers 1436. Longtemps on le crut Génois.

Lui-même la laissé croire, par orgueil, pour s'apparier à

la famille illustre des Colombo, de Gênes, et Fernand Colomb, son

fils, qui a raconté sa vie, n'a fait que présenter les événements

sous le jour le plus favorable à la mémoire qui lui était

chère. Au point de vue historique, la plupart des relations de l'époque

sont fausses.

Quoi qu'il en soit, Christophe Colomb se trouvait, vers sa vingt-cinquième

année, au Portugal, s'y était marié et s'occupait de

géographie et d'archéologie. Il s'occupait non moins activement

de commerce et il est à peu près certain que ce fut son désir

de trouver de nouvelles « terres à épices » qui

le poussa à rechercher vers l'Ouest les « Indes occidentales

». Le roi de Portugal, pressenti, refusa de favoriser l'expédition.

Colomb, alors, s'adressa à Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon.

Ceux-ci, séduits par l'idée d'ajouter des colonies à

leur royaume, acceptèrent la proposition.

On accorda au navigateur le titre héréditaire de Grand-Amiral,

la vice-royauté des pays à découvrir et la dîme

de tous leurs revenus. Assuré alors de faire un voyage profitable,

il partit, le 3 août 1492, du petit port de Palos. Des trois caravelles

qui composaient la petite flotte, deux appartenaient à Martin Pinzon,

un armateur de la ville, la dernière au roi. Martin Pinzon partit

avec Colomb sur la Santa-Maria, une caravelle de 23 mètres

de long et qui comptait cent hommes d'équipage dont un certain nombre

de condamnés à mort graciés pour la circonstance.

La navigation fut dure. Il fallut calmer tour à tour les terreurs

et les révoltes des équipages. Enfin, après 65 jours

de traversée, le 1r octobre 1492, l'expédition aperçut

une première terre qui fut baptisée San-Salvador. Puis on

mit le pied à Cuba, enfin à Saint-Domingue. L'Amérique

était découverte.

Par une étrange destinée, Colomb n'eut pas l'honneur de donner

son nom à sa conquête. Ce fuit Amerigo Vespucci, un navigateur

florentin, qui, le premier, démontera, en 1499, que les terres nouvelles

n'étaient pas un archipel, mais un vaste continent interposé

entre l'Europe et les Indes.

Quant au premier géographe qui appliqua au Nouveau-Monde son nom

actuel, ce fut un savant lorrain, nommé Waldseemuller et qui habitait

Saint-Dié. La carte qu'il dressa, en 1506, fut en effet la première

à porter cette appellation : Ameriga Vespucci mourut, en 1512, sans

s'être douté un instant de la gloire qu'on lui accordait. Les

Américains, par contre, n'ont jamais oublié. l'origine de

leur nom et l'on se souvient qu'au lendemain de l'armistice, une délégation

des États-Unis est venue célébrer à Saint-Dié,

dans sa maison natale, le vieux cartographe français.

José Maria de Heredia, le poète puissant, a célébré

dans le sonnet que nous reproduisons ici la merveilleuse aventure de ces

hardis conquérants.

Les fêtes du Havre

Il y a quatre cents ans à pareille

époque, l'espace où s'étend aujourd'hui la ville du

Havre, et toute la partie comprise entre la côte d'Ingouville et l'estuaire

de la Seine n'étaient qu'un immense marécage. Quelque,

criques profondes coupaient cette longue bande de marais ; la principale,

nommée, crique de Grâce, servait au mouillage aux bateaux de

la côte,

C'était là une excellente disposition pour l'aménagement

d'un port. Louis XII y avait pensé ; Francois Ier réalise

l'idée, racheta les droits du seigneur de Graville ; propriétaire

du sol, fit creuser le port et bâtir la ville qu'il dénomma,

Le Havre-de-Grâce.

La ville du Havre s'en est souvenue fort à propos en dressant ces

jours derniers sur l'une de ses plus belles places, la statue du roi-gentilhomme.

François Ier en effet, créa la ville et donna l'essor à

son port. Dés l'année 1510, le Havre-de-Grâce bénéficiait

de tout le trafic commercial de la Manche. De là partaient déjà,

pour les Indes orientales et occidentales, d'innombrables navires ; c'était

le début des relations commerciales avec l'Amérique, qui devaient

bientôt apporter à la ville d'inépuisables éléments

de prospérité.

On ne sait pas assez que François ler fut le premier de nos rois

qui comprit la nécessité pour la France d'être une grande

puissance maritime. Quand il eut fait son port du Havre, il rêva d'avoir

une grande flotte.

En ce temps-là, les flottes marchandes ne comptaient pas de bâtiments

dont la jauge dépassât 1,500 tonneaux. On citait comme des

monstres marins quelques boutres qui transportaient les produits de l'Inde

à Bruges et à Anvers, et qui dépassaient ce chiffre.

François Ier voyait plus grand. Il fit construire au havre un vaisseau

qu'on appela la Grande-Nos et qui jaugeait 2,000 tonneaux, Malheureusement,

la Grande-Nau était lourde et peu maniable on dut démolir

sur place ce navire qui avait très peu navigué.

La ville du havre, en célébrant la mémoire de son fondateur,

aurait pu reconstituer la Grande-Nau, Elle fit mieux c'est la restitution

d'une caravelle rappelant celle dans laquelle Christophe Colomb fit le premier

voyage d'Europe en Amérique, qui fut offerte aux spectateurs.

Par une heureuse coïncidence, en effet, la célébration

du 429e anniversaire de la découverte de l'Amérique vint apporter

un élément de succès de plus aux fêtes du Havre

; et c'est fort à propos que fut honorée la mémoire

du grand amiral, « inventeur » de ces Indes occidentales où

tant de pionniers français devaient aller après lui courir

les grandes aventures.

Combien d'entre eux partirent de ce port du Havre. Combien, lorsqu'ils y

revinrent, furent émerveillés des progrès accomplis

en leur absence.

Depuis quatre siècles, notre grand port n'a pas cessé d'être

l'objet de constantes améliorations.

Richelieu continua l'oeuvre de François Ier i1 doubla le port en

transformant en bassin la crique de la Grande Fosse, voisine de la crique

de Grâce. Ce bassin qui existe toujours tel que te grand cardinal

le fit aménager prit le nom de Basisin du Roy. Colbert y fit mettre

des portes pour qu'il fût constamment à flot. Vauban perça

un bassin nouveau et y amena les eaux de la rivière d'Harfleur.

De jour en jour le port s'agrandissait ; les bateaux affluaient. On creusait

de nouveaux bassins ; et cependant la place manquait toujours, tant le trafic

du port augmentait.

En 1847, on commençait l'immense bassin de Leurre qu'on terminait

en 1860. C'est celui qui devait plus tard être affecté aux

navires de la Compagnie transatlantique.

Quand on eut tout conquis sur la terre, il fallut entreprendre des conquêtes

sur la mer et l'on fit un nouvel avant-port. La loi de 1909 avait prévu,

pour les travaux considérables du port du Havre, plus de 86 millions

de dépenses.

Et cela n'est rien. L'évolution d'un grand port commercial ne doit

jamais s'arrêter : de même que ne s'arrête jamais l'évolution

en matière de constructions navales.

Dans quelles proportions considérables avons-nous vu, depuis une

quinzaine d'années, s'augmenter les dimensions des transatlantiques

!

Le Washington, le premier paquebot de la Compagnie transatlantique

qui, en 1866, fit le service du Havre à New-York, ne portait que

300 personnes, soit 50 hommes d'équipage et 250 passagers. Les transatlantiques

d'aujourd'hui transportent eu moyenne 3.000 personnes, la population d'une

petite ville.

Le Washington avait 105 mètres de long et 13 mètres

de large. C'étaient là des dimensions regardées comme

considérables pour l'époque. N'importe quel transatlantique

d'aujourd'hui a, pour le moins, 200 mètres de long et 28 mètres

de large. On conçoit que pour recevoir ces villes flottantes, il

faille sans cesse améliorer et agrandir les bassins et les ports.

Or, on a déploré bien souvent que ces agrandissements et ces

améliorations se fissent, au Havre, plus lentement que dans les ports

de l'étranger. On citait notamment, avant la guerre, le port de Southampton,

où, en moins de trois ans, on avait construit, pour recevoir les

immenses navires du type Olympic, un port en eau profonde, un bassin et

une forme de radoub.

Au Havre, disaient les spécialistes, il eût fallu plus de vingt

ans... Et encore on n'eût jamais osé faire aussi grand.

La cause en est qu'au Havre, c'eût été l'affaire de

l'Administration. En trois ans, chez nous, le Parlement n'eût même

pas trouvé le temps de discuter le projet.

En Angleterre, l'oeuvre fut entièrement accomplie par l'initiative

privée. L'État n'y eut aucune part. Et voilà pourquoi

tout alla si vite et si bien.

Ernest Laut.

Le Petit Journal Illustré du dimanche 23 octobre 1921