Les grands faits

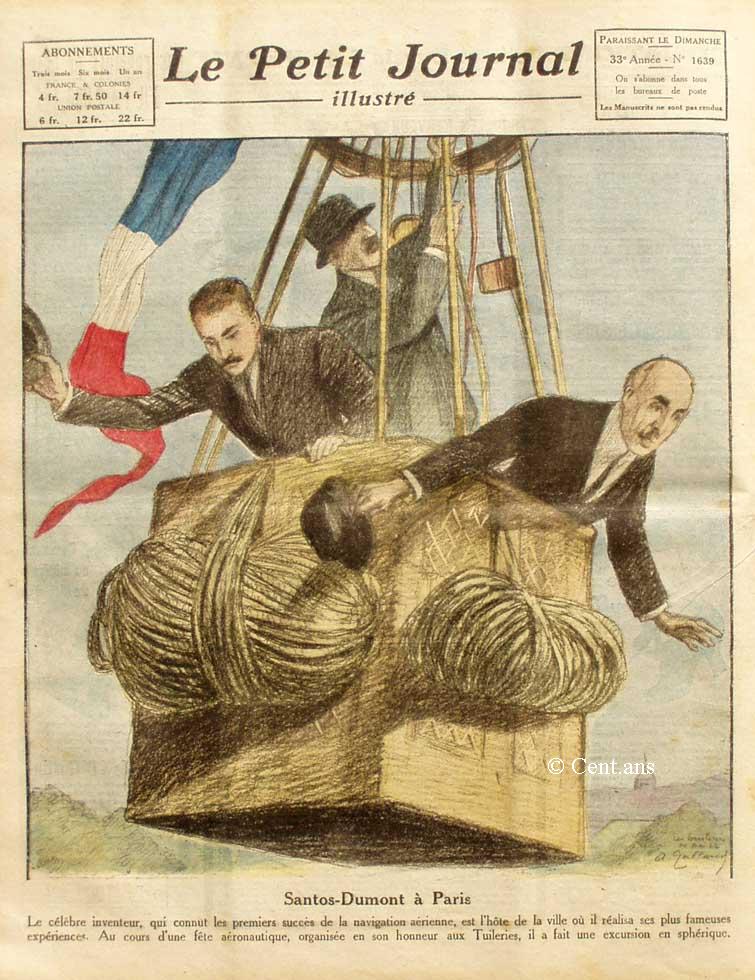

SANTOS-DUMONT A PARIS

En l'honneur du célèbre précurseur de le navigation aérienne, une grande fête fut organisée dimanche aux Tuileries. Le Grand Prix de l'Aéronautique, pour ballons sphériques, fut disputé, et c'est La Cigogne, bord de laquelle avaient pris place, aux côtés de Santos Dumont, le comte de La Vaulx et M. Georges Besançon, aéronautes notoires, qui pilota la course. Treize sphériques s'élevèrent un à un et disparurent dans la direction du Sud-Ouest. La Cigogne qui, bien entendu, ne prenait pas part à l'épreuve, atterrit le soir même à RambouiIler.

La semaine

Le premier vol de Santos-Dumont.- Un siècle d'art floral. - L'homme et l'oiseau.

Santos-Dumont est dans nos murs. Sa présence

parmi nous évoque tout naturellement à l'esprit des vieux

Parisiens plus d'un souvenir.

Je le revois, pour ma part, il y a de cela un peu moins de seize ans - c'était

au mois de novembre 1900 sur la pelouse de Bagatelle le jour où il

conquit le prix que l'Aéro-club avait décidé d'attribuer

à l'aviateur qui ferai un parcourt de cent mètres en ligne

droite.

Il y avait là une foule haletante qui gênait les évolutions

de l'aviateur, mais qui se serait fait hacher sur place plutôt que

de reculer d'un pas.

Sautos-Dumont fit un premier essai dans le sens du vent. Les chronométreurs

le suivaient en automobile, et l'un d'eux - détail singulier dont

les témoins doivent se souvenir - tenait dans ses mains une pile

d'assiettes. Il en laissait tomber une chaque fois que l'aviateur quittait

le sol ou reprenait contact avec lui. On pouvait ainsi mesurer les différentes

envolées.

Cette première épreuve n'eut qu'un succès relatif.

On constata deux vols successifs, l'un de 40, l'autre 60 mètres.

Santos-Dumont décida immédiatement de recommencer l'expérience

en volait cette fois contre le vent. Son aéroplane s'éleva

à cinq mètres environ et passa à quarante kilomètres

a l'heure au-dessus de la foule qui ne se dérangea pas.

Quand il eût atterri, on mesura au décamètre la distance

parcourue. L'aviateur, en 21 s. 1/5, avait volé 220 mètres.

Ce fut, dans le public, un véritable délire. On se précipita

vers le triomphateur. On l'enleva de terre ; il refit, en sens contraire,

les 220 mètres de son parcours sur les épaules de quelques-uns

des plus robustes parmi ses admirateurs.

Il n'y a pas, je le répète, seize ans de cela...

***

Tout évolue, tout s'améliore, tout se perfectionne à

la faveur de la civilisation, du progrès et de la science. D'aucuns

prétendent que l'homme seul fait exception. Mais ce sont les pessimistes

qui disent cela. Tout, dans la nature est susceptible de perfectionnement.

La Fédération des Syndicats horticoles va nous en faire l'expérience

en ce qui concerne la fleur. Elle a eu l'idée, vraiment instructive

et originale, de nous montrer, dans son exposition qui va s'ouvrir, ce que,

grâce à l'art du jardinier, les fleurs ont gagné dans

le cours d'un siècle, en variété et en beauté,

Je ne sais pas s'il est un art qui, en l'espace de cent ans, ait fait autant

de progrès que celui-là, Au début du XIX siècle,

la roseraie de la Malmaison qui était la plus belle, la plus complète

de France, et de laquelle l'impératrice Joséphine donnait

tous ses soins, ne comprenait guère qu'une centaine de variétés

de roses. On en compte aujourd'hui plus de neuf mille.

Combien de fleurs qui furent inconnues de nos aïeux ont enrichi nos

jardins depuis un siècle ! Le Camélia, fleur préférée

des élégantes du temps de Louis-Philippe et du second Empire,

n'est connu en Europe que depuis l'année 1800. L'azalée n'apparut

qu'en l825. Nous avons connu, il y a une cinquantaine d'années, les

premiers chrysanthèmes. C'étaient des fleurs bien modestes.

L'art floral en a fait de pures merveilles.

De même, nos pères ont ignoré jusqu'au nom de l'orchidée,

cette fleur étrange et somptueuse dont certaines variétés

représentent aujourd'hui une fortune.

L'exposition qui va s'ouvrir résumera toutes ces découvertes

et tous ces progrès. Elle montrera aussi l'évolution accomplie

dans l'art de présenter la fleur et de traiter le bouquet. Jadis,

on ne connaissait que le bouquet arrondi en forme de chou avec son entourage

de papier à dentelle. Nos fleuristes ont depuis longtemps renoncé

à cette présentation banale et peu esthétique.

Regardez la moindre bouquetière de la rue, groupant en gerbe quelques

roses, quelques oeillets -

encore une fleur dont les progrès furent merveilleux - avec une ou

deux tiges de mimosa

et un peu de verdure légère, et vous me direz si ce n'est

pas là oeuvre d'artiste, en vérité.

***

Le colonel Howard Bury, l'explorateur du Mont Everest, a raconté,

au cours de la conférence qu'il a faite ces jours derniers à

la Sorbonne, que, dans les hautes régions du Thibet qu'il vient de

parcourir, les animaux sauvages n'étaient nullement effrayés

par la vue de l'homme et venaient au contraire au devant de sa caravane.

Les oiseaux, surtout, vivaient en parfaite intimité avec lui et ses

compagnons.

Les oiseaux sont plus moins sauvages et craintifs suivant qu'on les pourchasse

ou qu'on les traite avec douceur. Allez à Londres : vous pourrez

vous offrir du premier coup la joie, de charmer les pierrots. Il y a, dans

Hyde-Park, un petit kiosque où l'on va prendre le thé avec

des gâteaux. Asseyez-vous sur la terrasse. Vous n'y serez pas d'une

minute qu'une nuée d'oiseaux vous entourera. Les moineaux grimperont

sur votre sable, picoreront dans votre assiette, agiront en un mot avec

vous sans la moindre défiance.

A Paris, rien de pareil. Si vous n'êtes pas leur ami, leur fournisseur

habituel, s'ils ne vous connaissent pas intimement, ils accepteront vos

largesses, mais ils garderont leurs distances.

Cela prouve tout simplement que les moineaux de nos squares n'ont pas toujours

été traités avec autant de douceur que les oiseaux

du Thibet ou les moineaux des parcs londoniens. Ils ont gardé de

ce fait une sauvagerie instinctive et se montrent moins familiers que leurs

cousins de l'Himalaya et leurs frères de l'autre côté

du détroit.

Ernest LAUT.

Le Petit Journal Illustré du dimanche 21 mai 1922