Les grands faits

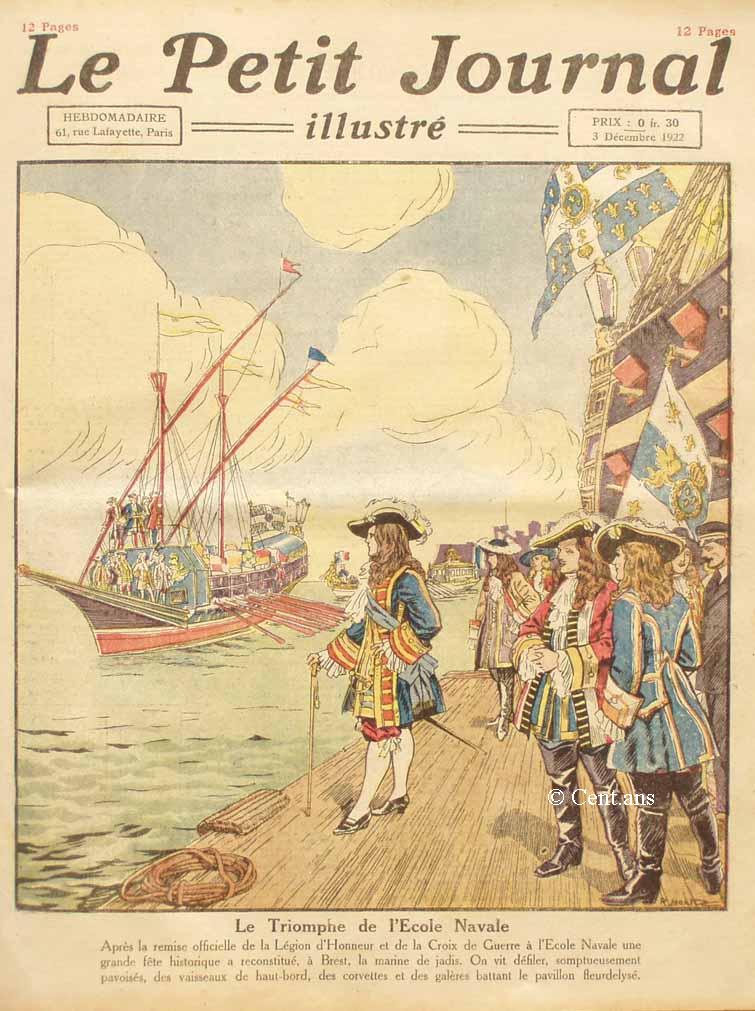

Le triomphe de l'École navale.

Le triomphe de l'École de Saint-Cyr donne lieu, chaque année,

à de brillantes reconstitutions historiques. L'École navale

de Brest ayant reçu la croix de la Légion d'honneur et la

croix de guerre, qu'est venu lui apporter solennellement le ministre de

la Marine, a jugé l'occasion favorable pour donner, elle aussi, une

grande fête de ce genre.

C'est ainsi que, devant les autorités et tous les Brestois réunis

sur les bords de la Penfeld, défilèrent des reconstitutions

de notre vielle flotte française, montées par des équipages

de jeunes élèves habillés en uniformes de l'époque.

Et l'on revit tour à tour le Conquérant. le vaisseau

de haut bord que l'amiral de Tourville montait, en 1689, quand il battit,

au cap Beveziers, la flotte anglo-hollandaise. Puis venait la galère

La Dauphine, portant, comme en 1720, en plus des oriflammes Fleurdelysées.

l'étendard rouge et blanc des galères royales. Derrière

elle s'avançait le chébec Provençal, du bailli

de Suffren. Enfin, voici des navires battant le pavillon tricolore :

Les Droits-de-l'Homme hardi combattant de 1797. La corvette La Sylphide,

datant de 1820, et le croiseur Volta, à bord duquel se trouvait

l'amiral Courbet en 1884. Enfin. pour terminer le défilé,

le canot authentique, construit en 1811, qui ne servit qu'une fois à

Napoléon 1er et une fois à Napoléon III, quand il visita,

en 1858 le port de Brest.

C'est en somme une partie des gloires navales de la France qu'ont pu applaudir

ce jour-là les spectateurs émerveillés.

La Semaine

Fête des mineurs et des canonniers. - La pomme de terre dans le pain.

- Le premier aliment de l'humanité.

Depuis qu' il y a des canons et des canonniers pour les servir, on célébrait

partout, le 4 décembre de chaque année, la fête de sainte

Barbe. Dans les annales de ces fameuses confréries de « bombardiers

» que certaines de nos villes possédèrent dès

le XIV éme siècle, on retrouve, aussi loin qu'on remonte,

la tradition des solennités en l'honneur de sainte Barbe.

Elle consistait surtout. Comme bien vous pensez, en festins pantagruéliques,

d'où les confrères sortaient bourrés... Jusqu'à

la bouche, en décrivant mieux que les boulets de leur couleuvrines,

des trajectoires et des paraboles.

Dans les corps de l'artillerie régulière, dont la création

ne remonte qu'à 1071, la même tradition s'était perpétuée,

même sous la Révolution, et jusqu'à l'année 1901.

A cette époque, un ukase ministériel supprima la fête

de sainte Barbe sous prétexte que l'enthousiasme des artilleurs se

manifestait un peu trop bruyamment dans nos villes de garnison.

Mais si les canonniers ne célèbrent plus solennellement leur

patronne, il n'en est pas de même des mineurs, Dans beaucoup de régions

houillères, la tradition a survécu.

Le jour de Sainte-Barbe, la joie règne au « coron »,

Dans toutes les maisons de mineurs, on dresse la table abondante et plantureuse;

on mange le lapin spécialement engraissé pour la circonstance

; on débouche la fine bouteille ; et la journée finit par

des chansons.

Car le mineur qu'une sotte légende nous présentait naguère

comme un ouvrier hâve et misérable, est, au contraire, un travailleur

jovial et bon enfant, ami de la joie, de la danse, surtout, des plaisirs

sportifs, des jeux de plein aire et des réjouissances familiales.

Dans les vieilles familles de mineurs, on se gardera bien de laisser passer

La Sainte-Barbe sans là célébrer, car la plupart de

ces ouvriers des houillères ont le respect des traditions professionnelles,

comme ils ont la fierté de labeur, si dur et parfois si périlleux.

La farine dont on fait notre pain contient,

depuis quelque temps, une certaine quantité de fécule de pommes

de terre.

Or, il est intéressant de rappeler à ce propos qu'en décrétant

ce mélange, le gouvernement fait que réaliser le voeu de ce

grand bienfaiteur de l'humanité qui s'appelait Parmentier.

On a, récemment, rouvert la discussion sur la légende de l'

« invention » de la pomme de terre. Parmentier n'a jamais eu

la prétention d' « inventer » la pomme de terre. Son

seul but fut de la vulgariser, de l'améliorer, de l'introduire dans

l'alimentations des populations urbaines, et surtout d'en faire un adjuvant

du blé pour la fabrication du pain.

A la vérité, la pomme de terre était connue en France

des siècles avant Parmentier ; le grand savant le savait bien, puisqu'il

écrivait dans son Examen chimique de la pomme de terre :

« Elle est tellement répandue qu'il y a des provinces où

les pommes de terre sont devenues une partie de la nourriture des pauvres

gens ; on en voit, depuis quelques années, des champs entiers couverts

dans le voisinage de la capitale, où elles sont si communes que tous

les marchés en sont remplis. »

Il ne manquait à ce précieux tubercule que d'être apprécié

à sa valeur et exploité utilement pour le bien général.

C'est là que fut le rôle de Parmentier. Il enseigna tout le

profit qu'on pouvait en tirer ; et d'un légume dédaigné,

méprisé, il fit l'un des aliments les plus précieux,

les pus employés à la table du riche aussi bien qui à

celle du pauvre.

Et ce ne fut pas chose commode, car la pomme de terre avait mauvaise réputation.

Elle ne servait guère qu'à nourrir les pourceaux.

Au XVIII éme siècle elle passait pour donner la lèpre.

Les gens du siècle suivant ne croient plus guère à

ce danger, mais ils en redoutent un autre, non moins grave. La pomme de

terre, leur a-t-on dit, est une solanée, de la famille de

la belladone ; donc une plante vénéneuse. Et ils refusent

d'en manger de peur d'être empoisonnés.

En 1771, une feuille normande représente la pomme de terre comme

impropre à la nourriture de l'homme et dangereuse « à

cause de ses propriétés affaiblissantes ». En vain la

Faculté de médecine de Paris fait-elle justice de cette absurde

accusation : on n'en mange pas plus de pommes de terre pour cela.

Le voyageur anglais Arthur Young, qui parcourut la France à la fin

du XVIII éme siècle, et y étudia surtout les moeurs

rurales et les pratiques agricoles, observe que les quatre-vingt-dix-neuf

centièmes des Français refusaient alors d'employer la pomme

de terre pour leur propre nourriture.

C'est alors qu'apparut Parmentier. Il avait appris, comme le disait Cuvier,

« à connaître l'étendue, la variété

des misères auxquelles il serait possible de soustraire les peuples

si l'on s'occupait sérieusement de leur bien-être, et le nombre

et la puissance des ressources que la Nature offrirait contre tant de fléaux

si l'on voulait en répandre et en encourager l'étude.

Or, le plus cruel de ces fléaux, c'était la famine, la hideuse

famine qui, de temps à autre, reparaissait et décimait les

populations.

C'est pour y remédier que Parmentier entreprit ses recherches sur

l'utilisation de la pomme de terre. Et son but primitif quand il s'attacha

à la populariser et à en multiplier la culture, ce fut surtout,

ainsi que nous le disions plus haut, d'en tirer de la farine pour remplacer

celle du blé qui manquait.

Il s'aperçut plus tard que l'absence de gluten dans la farine de

pomme de terre l'empêchait de fermenter et la rendait impropre - si

on l'employait seule - à la panification.

Et c'est alors qu'il s'attacha uniquement à démontrer les

nombreuses qualités alimentaires de la pomme de terre, toutes les

ressources culinaires qu'on en pouvait tirer, et qu'il en fit, après

le pain, le premier aliment de l'humanité.

Ernest LAUT

Le Petit Journal Illustré du dimanche 3 décembre 1922