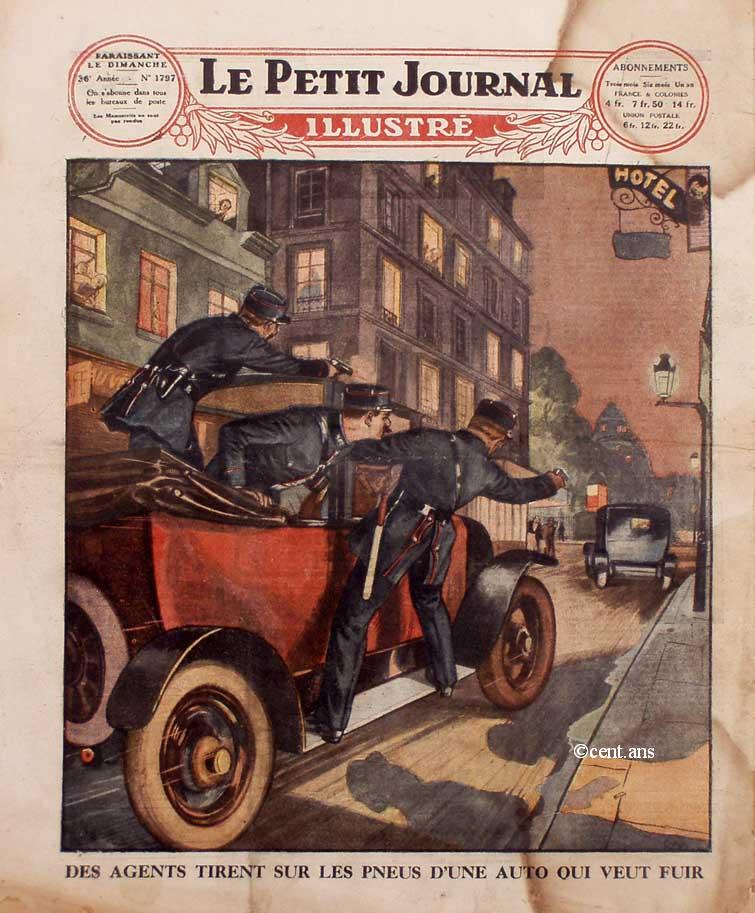

Les agents tirent

La paisible rue des Archives, à

Paris, a vu se dérouler, une de ces dernières nuits, un spectacle

comme on en voit seulement se dérouler, au cinéma, dans les

films américains.

Une superbe limousine, faisant d'ahurissantes embardées, accrocha

au passage l'aile d'un camion automobile. Mais, bien loin de s'arrêter,

le conducteur continua sa roule. Des agents accourus lui firent signe de

stopper. Il n'en fit rien. Persuadés alors qu'ils avaient affaire

à des bandits en auto, les agents réquisitionnèrent

un taxi et s'élancèrent à la poursuite du fuyard. Mais

celui-ci, plus rapide, menaçait de disparaître. Les poursuivants

n'hésitèrent pas davantage. Ils sortirent leurs revolvers

et, visant les pneus, se mirent à tirer.

Ce moyen énergique réussit. Bientôt la limousine dut

s'arrêter. On conduisit au poste le plus proche le chauffeur récalcitrant

et là, on s'aperçut qu'on se trouvait simplement en présence

d'un honnête négociant qu'un dîner trop copieux avait

fortement éméché et qui, n'ayant pas sur lui un permis

de conduire en règle, avait eu peur d'entrer en conversation avec

les agents de service sur la voie publique.

Il ne pouvait pas imaginer que ceux-ci recourraient à des méthodes

américaines pour le contraindre au respect du règlement.

L'attirance de l'inconnu

Le Pôle Nord, longtemps inaccessible, va-t-il être un but de promenade ?

C'est un instinct de la nature

humaine de vouloir briser le cercle étroit de l'horizon où

il se sent enfermé, de chercher à aller ailleurs, plus loin,

plus loin encore. Le plus grand nombre ne peut réaliser cet obscur

désir ; tout le long de leur existence casanière, enchaînés

par la nécessité inéluctable, ils restent des rêveurs

d'infini. Mais d'autres, plus favorisés ou plus audacieux, partent,

vont droit devant eux, parcourent le vaste monde. Voyageurs par curiosité

ou explorateurs par passion, ils poursuivent l'inconnu comme un chasseur

traque la bête qui fuit.

Au temps où le progrès n'avait créé ni la vapeur,

ni l'électricité, ni l'automobile, ni l'avion, ni aucun des

engins modernes qui permettent d'aller loin, d'aller vite, le champ des

découvertes à faire semblait illimité. Mais peu à

peu notre globe s'est, pour ainsi dire, rétréci. Toutes les

mers ont été sillonnées, tous les continents, toutes

les îles explorées, tous les sommets escaladés. II n'est

plus un point de sa surface où l'homme insatiable n'ont posé

le pied.

Plus un point !Si, il reste un endroit encore inviolé, la cime du

mont Everest, dans la chaîne de l'Himalaya, la plus haute montagne

du monde. Et c'est pourquoi, depuis quelques années, nous voyons

des expéditions tenter cette ascension vertigineuse, des hommes mourir

pour atteindre ce but, d'autres recommencer derrière eux. Nul n'a

encore réussi. Mais soyez sûrs qu'on y parviendra et qu'après

le premier vainqueur, il se trouvera des imitateurs pour refaire la même

conquête, affirmer ainsi que le sommet de l'Everest appartient aux

hommes aussi bien qu'un faubourg de Londres ou une forêt du Congo.

Ce besoin de réitérer l'expérience, de l'humaniser

en quelque sorte, de la vulgariser, nous venons d'en avoir un exemple. Le

Norvégien Amundsen qui, en 1911, était parvenu au pôle

Sud par les moyens ordinaires, c'est-à-dire à pied, accompagné

de traîneaux. Amundsen a voulu conquérir en avion le pôle

Nord, atteint avant lui, en 1900, par le commandant Peary.

Je ne nie pas que sur la calotte glacée de notre globe tournoyant,

il y ait d'intéressantes observations scientifiques à faire,

à compléter

même à l'occasion. Mais un raid en avion jusq'au pôle,

un raid dont l'aller et le retour ne tirent en tout que quelques heures,

ressemble plus à un tour de force, à une gageure qu'à

un voyage d'exploration utile. Ce que Peary avait réalisé

au prix des plus effroyables difficultés, Amundsen a voulu l'accomplir

de nouveau, facilement, comme en se jouant et pour pouvoir dire ensuite

- Vous voyez bien ! Le pôle Nord n'est pas si loin. On peut y aller

comme on veut. C'est un endroit de la terre aussi banal que les autres !

Et peut-être en effet le deviendra-t-il ? Mais combien de temps, combien

de peines, combien de morts il aura fallu pour ce résultat !

Le premier qui songea, sans doute, à risquer cette tentative fut

Davis, qui, en 1586, atteignit le 72°41 de latitude nord et fut arrêté

par la banquise. A partir de ce moment, les explorations se multiplièrent.

On ne saurait les rappeler toutes. Citons cependant Henri Hudson, qui, en

1609, découvrit le Spitzberg et pénétra dans le détroit

qui porte son nom ; Behring qui, en 1728, eut également l'honneur

de baptiser un détroit ; la mission Parry qui, en 1819, fit la première

exploration systématiquement organisée avec hivernage, raids

vers le Nord et relevés scientifiques.

Puis c'est le long martyrologe qui commence. En 1832, le lieutenant français

Jules de Blosseville s'élança du Groenland vers le pôle

et disparut avec toute sa mission. En 1845, Franklin, dont c'était

la troisième tentative, disparut de même. Vingt missions se

lancèrent à sa découverte. Quatre ans plus tard seulement,

l'une d'elles trouva les restes de Franklin et de ses compagnons. Ces morts

tragiques ne découragent pas les hardis conquérants du pôle.

Ils se font de plus en plus nombreux. Nansen, en 1895, gagne le point le

plus élevé qui ait été atteint jusqu'alors.

Le 11 juillet 1897, le Suédois Andrée, avec deux camarades

d'aventure, s'élance vers le Nord en ballon. Il n'en revint jamais.

L'expédition de Toll, en 1902, fait quatre victimes. Antundsen, dont

on reparle aujourd'hui, découvrit en 1905 le passage du nord-est,

mais perdit, au cours de son voyage, plusieurs compagnons. Enfin voici celui

qui devait être le conquérant du pôle !

Dès 1885, Peary commença ses explorations dans l'Océan

Arctique. En 1891. Il fit sa première tentative. Il la recommença

en 1893, puis en 1896. Enfin il repartit de nouveau en 1905 et ce fut seulement

le 6 avril 1909 qu'il planta son drapeau Point exact où il n'y a

plus, par un phénomène géographique assez déconcertant

quand on y pense, ni nord, ni ouest, ni est, de quelque côté

qu'on se tourne, on a toujours en face de soi, et uniquement, le sud.

Au moment où nous mettons sous presse, on n'a encore reçu

aucune nouvelle des avions montés par Amundsen et ses compagnons.

Il faut espérer qu'on n'aura pas à ajouter de nouveaux noms

à la liste trop longue des martyr du pôle et, quel que soit

le caractère de ce raid, qu'il se terminera heureusement et pour

le sport et pour la science.

Roger Règis.

Le Petit Journal Illustré du dimanche 31 mai 1925