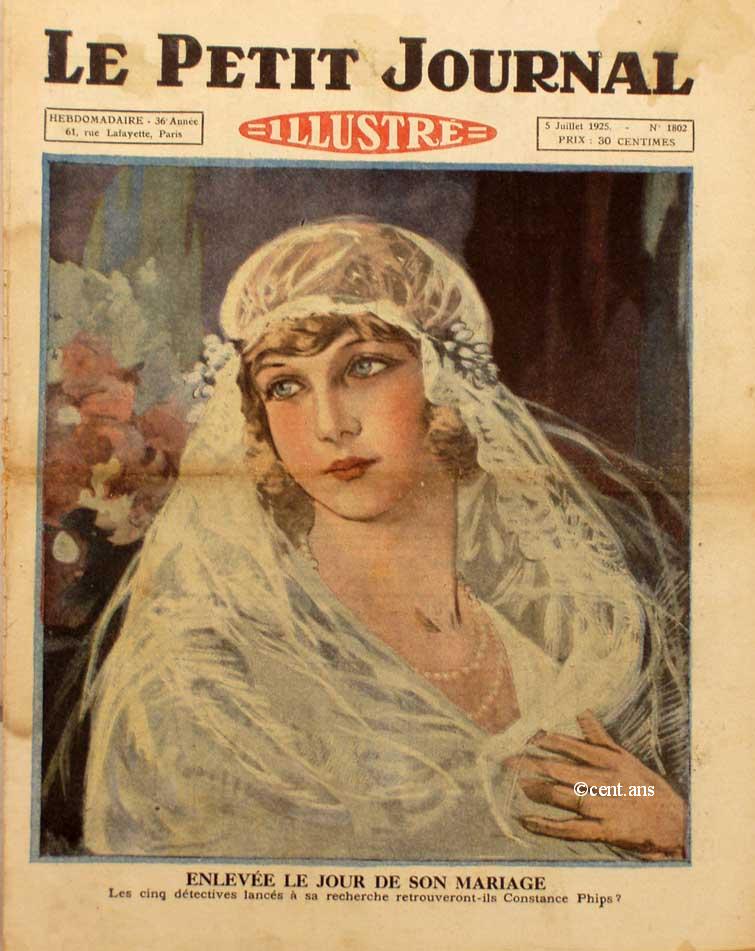

Disparue le jour de son mariage

Il se produit tous les jours, dans la réalité, des faits étranges,

mystérieux, dont nous nous étonnons. II n'est donc pas impossible

qu'une jeune fille disparaisse le jour de son mariage.

Mais l'événement a de quoi

nous surprendre quand il se passe dans des circonstances aussi spéciales

que celles-ci: Constance Phips est la fille unique d'un milliardaire américain.

De passage à Paris, sa beauté blonde et touchante séduit

un gentilhomme français qui demande sa main et l'obtient. Le mariage

a lieu à la Madeleine avec une magnificence, une splendeur qu'on

imagine. Une foule de curieux, de journalistes, de photographes assiègent

l'église à la sortie des jeunes époux. Puis ceux-ci

se rendent dans un vaste hôtel où doit avoir lieu le repas

offert aux invités. Or, au moment de se mettre à table, on

s'aperçoit que Constance Phips a disparu !

Qu'est-elle devenue ? L'a-t-on enlevée ? La retrouvera-t-on ? Tel

est le problème angoissant qui se pose.

Pour le résoudre, Il faut rire « Les cinq détectives

» le passionnant roman de Gabriel Bernard dont le Petit journal

illustré commence aujourd'hui la publication, pour la plus grande

joie de ses lecteurs forvents des beaux récits d'aventures et d'amour.

Tout le monde, nous n'en doutons pas, voudra connaître l'émouvante

histoire de cette jolie héroïne dont nous donnons le portrait

en première page.

Ce portrait, dû au pinceau délicat de l'excellent artiste

qu'est notre collaborateur Raymond Motiz a tout pour séduite même

les plus difficiles. On y peut admirer tout à la fois le charme pudique

de la jeune fille, un peu rougissante sous son voile blanc de mariée,

et la grâce très particulière de l'Américaine

en qui se confond le sang de plusieurs races, quintessence en somme de plusieurs

beautés différentes.

Le fait de la semaine

Le timbre à six sous et la circulation postale - Une loi immuable .

Dans la plus triste période de l'histoire

contemporaine de la France, la taxe des lettres n'a pas monté à

plus de vingt-cinq centimes... La voici bientôt à trente.

Le timbre-poste, en France, ne date que de soixante-seize ans. Auparavant,

le coût du transport des lettres était proportionné

à la distance, et c'était non l'expéditeur, mais le

destinataire qui payait la taxe en recevant le pli.

Dans le dernier tiers du XVIIe siècle, l'Etat prit le monopole des

postes. Une lettre coûtait alors, de Paris à Bordeaux, cinq

sols; de Paris en Angleterre, dix sols (il y avait deux bateaux par semaine)

; de Paris à Liége, seize sols. Le sol équivalait,

comme pouvoir d'achat, à trente centimes environ de notre monnaie.

Ce n'était pas trop cher, si l'on songe à la difficulté

des communications et à l'état des chemins en ce temps-là.

Cent ans plus tard, une lettre, expédiée à moins de

vingt lieues coûte quatre sous, à cent lieux dix sous; au-dessus

de cent cinquante lieues, quatorze sous.

On conçoit qu'à un tel tarif, les Français n'écrivaient

guère.

Or, dans le premier tiers du XIXe siècle, les choses n'en allaient

guère mieux; et la population se plaignait fort de l'énormité

des taxes dont le port des lettres était frappé. Ces taxes

étaient toujours, comme deux siècles auparavant, calculées

suivant la distance. Elles étaient énormes pour les lettres

qui allaient d'un bout de la France à l'autre. Un journaliste d'alors,

qui protestait contre l'excès de ces redevances, disait qu'une lettre

venant de Toulon à Paris, coûtait à celui qui la recevait

la valeur d'une journée de travail.

Au tarif de 1827, il fallait payer pour une lettre expédiée

de Marseille à Paris, la somme de 1 fr.20 centimes.

L'Angleterre eut le timbre-poste en 1840.

La France hésita neuf ans avant de suivre le bon exemple, et les

Français, quant au montant de la taxe, furent infiniment moins favorisés

que leurs voisins,

Le premier timbre, créé le 1er janvier 1849, fixait le port

des lettres à 0 fr.20. Un an plus tard, le gouvernement élevait

le tarif à 0.25. En 1853, on revenait à 0.25, pour remonter

0.25 en 1871. En 1878, on se décida pour 0,15; et, en 1906, on en

vint enfin au tarif. de 0. 10, dont les Anglais jouissaient depuis soixante-six

ans.

Le timbre ne resta à ce prix réduit que pendant dix ans. La

guerre vint : en 1916, on remonta à 0.15. En avril 1920, on revint

au prix fort de 0.25, tarif qui n'avait plus été appliqué

depuis les jours de misère et de deuil de 1871.

Enfin, cette fois, ce record lui-même est dépassé;

L'État, en appliquant ce tarif, après avoir, en ces dernières

années, relevé considérablement toutes les taxes postales,

télégraphiques et téléphoniques, ne se montre-t-il

pas quelque peu imprudent ?

Il est une loi économique immuable qui veut que la consommation,

en toutes choses, augmente quand les prix sont bas, et qu'elle diminue considérablement

quand les prix sont trop élevés.

L'Administration des Postes a fait, dans le passé, quelques expériences,

pourtant convaincantes, de la vérité de cette loi.

En 1871, quand on releva la taxe des lettres à on espérait

une plus-value de 20 millions; on n'en obtînt même pas la moitié.

L'excès des taxes fiscales, suivant la pittoresque expression de

Mirabeau le père - Mirabeau « l'Ami des Hommes », - produit

l'effet de l'épervier sur la basse-cour : il fait fuir la matière

imposable.

Quand le timbre est fixé à un prix trop élevé,

on écrit le moins possible; quand il est à un prix raisonnable,

on écrit beaucoup.

Lorsqu'en 1903 fut effectuée la réduction du timbre de 0.15

à 0.10. on constata que cette réduction n'avait causé

dans les recettes qu'un fléchissement momentané. Bientôt,

la lettre coûtant moins cher, les Français prirent l'habitude

d'en écrire un plus grand nombre, et le déficit prévu

fut comblé.

C'est une expérience qui a toujours donné les mêmes

résultats. Autrefois, les cartes pneumatiques, les « petits

bleus » valaient 50 centimes; on les abaissa à 30. Immédiatement,

l'augmentation de consommation fut assez forte pour compenser d'emblée

la diminution de prix. La réforme n'entraîna pas de déficit

même la première année.

Depuis la guerre, le « petit bleu » a été reporté

à 4o centimes; le public s'en est servi beaucoup moins; on en a élevé

le prix à 6o, puis à 75 centimes : le public ne s'en sert

plus du tout.

Du train dont on va - car il parait évident qu'on n'en restera pas

là - les taxes postales, télégraphiques et téléphoniques

ne tarderont pas à atteindre des taux réellement prohibitifs.

Elles gêneront le commerce et feront encore augmenter le prix de la

vie - pourtant assez élevé comme cela. Quant aux profits qu'en

retirera le Trésor, nous en reparlerons.

Une chose est à craindre, c'est que ces augmentations excessives

diminuent la circulation postale et télégraphique et réduisent

l'usage du téléphone. Ce serait un résultat profondément

funeste. Toute diminution d'activité des services publics est un

signe d'affaiblissement général; et c'est un pays en décadence

que celui ou les progrès de la civilisation ne peuvent plus être

mis à la portée de tous.

Ernest Laut .

Le Petit Journal Illustré du dimanche 5 juillet 1925